地球温暖化が変える食卓の風景 ~農業・漁業に影響広がる~

地球温暖化が、私たちの生活に多大な影響を与え始めている。記録的な猛暑による健康被害や豪雨災害だけでなく、農業や漁業への打撃を通じて毎日の食卓にのぼる食材にも異変をもたらしている。地球温暖化に歯止めがかからない中で、私たちの生活をどのように守っていけばいいのだろうか。各方面の現状と取り組みを調べた。

「米騒動」の一因に気候変動

今年の夏、突如として「令和の⽶騒動」が起きた。2024年産⽶が出回る前にコメの在庫が底をつき、スーパーマーケットの棚からコメが姿を消した。何店も回ってようやく見つけたが、目を疑うほど高かった...。そんな経験をした方も多いことだろう。

スーパーのコメ売り場では「1家族1袋まで」と表示された【8月29日、東京都内】

スーパーのコメ売り場では「1家族1袋まで」と表示された【8月29日、東京都内】

コメ不足の原因はいわゆる減反政策による生産量の減少や訪日外国人(インバウンド)需要の拡大などさまざまな見方があり、気候変動も一因とされる。猛暑や水不足によって2023年産米の品質が低下し、精米時の「歩留まり」の悪化が供給不足を招いたというが、24年産の新米が出回り始めた後も価格は高止まりを続けている。

幅広い農産物に被害

地球温暖化の影響は野菜など他の農作物にも色濃く表れた。例えばキャベツ。猛暑のため、「育ち過ぎ」で売り物にならないキャベツが続出した。出荷量は激減し、11月の卸売価格は平年の3倍ほどになった。小売価格は通常1玉100円台くらいなのに、一時は500円ほどに跳ね上がったところもある。

猛暑の影響による品質悪化で出荷できなくなったケースは、他の農作物でも枚挙にいとまがない。さらに、害虫のカメムシが温暖化の影響で大量発生した。全国各地で注意報が発令され、野菜や果樹などで多くの被害が報告された。農家にとっては、高温障害と病虫害のダブルパンチとなった。

秋の味覚にも異変が

海にも影響は及んでいる。秋の味覚・サンマの全国漁獲量は、ここ20年で10分の1ほどに激減した。今年は昨年から少し盛り返したものの、かつてのような豊漁にはほど遠い。原因は三陸沖の水温上昇や海流の変化などさまざまな説が出ており、はっきりしていない。

漁獲量だけでなく、魚体もかつてより小ぶりになった。こちらも理由は定かでないが、温暖化で冬に海面温度が下がらないことが影響しているらしい。海の表層と深部の水の循環が弱まり、サンマが餌とする表層のプランクトンに栄養が十分に供給されなくなって、餌不足になっているとされる。

人為的気候変動が速すぎる

長い年月、地球上で生き抜いてきた動植物が、なぜこれほど影響を受けているのか。国⽴環境研究所 気候変動適応センター 気候変動影響観測研究室の熊⾕直喜⽒は、同センターの総合情報サイト「気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)」で、緩やかな気候の変化には適応してきた⽣物も、⼈為的な気候変動の速さについてこられなくなったとの見解を示している。

さらに、気候変動の影響の受けやすさは、生物の住む環境や生物のグループによって違いがあるという。海は昼夜や季節の温度変動が陸より小さい。これに慣れた海の生物は耐えられる温度の幅などが小さく、少しの変化で影響を受けてしまうとしている。

気候変動により、ある所で生息していた生物が姿を消し、一方で新たな生物が見られるようになる。温暖化が進むと北半球なら各生物の分布範囲が北上、南半球なら南下することになるという。

捕れる魚が変わった

実際に日本近海でも、多くの魚種で「主漁場の北上」という現象が見られる。

サンマは不漁とともに、主な漁場がかつての三陸沖周辺から北上している。北海道では2024年に一時、「サンマフィーバー」ともいわれる豊漁にわく漁港もあった。

日本の朝食でおなじみのサケも、日本近海で記録的な不漁となっている。北海道でサケの水揚げが激減する一方で、それまであまり捕れなかったブリが大漁になるなど、多くの異変が報告されている。北海道の水産統計によると、2023年のブリの漁獲量は1万3900トンで、18年の約10倍という。函館市の卸売市場では23年までの5年間、全魚種の中での取扱量1位がブリだった。一方、寒ブリが名産の石川県などでは近年、好不調の波はあるものの、ブリの不漁に苦しんだ年が少なくない。

水揚げされるブリ

水揚げされるブリ

伊勢エビといえば三重県の伊勢地方が有名だが、近年は茨城県の漁獲量が増えている。2022年の漁獲量は67トンで、11年(12トン)の約6倍に増えた。茨城県は22年、600グラム以上の県内産伊勢エビを「常陸乃国いせ海老」としてブランド化してPRを図っている。温暖化は、名産品の勢力図まで書き換えている。

分布の変化は農業でも

農業でも漁業と同様の変化が見られる。北海道では気候の温暖化に合わせて、サツマイモや落花生などの作物を栽培する農家が増えてきた。「ホクレン農業協同組合連合会」によると、北海道のサツマイモ生産量は2023年に初めて1000トンを超えた。

長野県高山村はかつて、寒過ぎてワイン用ブドウの栽培は難しいとされていた。しかしマイナス10度以下になる日が減り、今は欧州系の高級品種メルローやシャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨンなどワイン用のブドウ栽培が盛んになっている。世界各都市の気候データを提供するクライメイトデータによると、1991~2021年は8月の平均気温が22.2度、1月の平均気温はマイナス2.4度と、ブドウ栽培にもってこいの気候だ。広大なブドウの畑が広がり、人口7000人ほどの村に六つものワイナリーがある。

暑さに強い品種の開発

気温の上昇に対応して栽培する地域を変えるだけでなく、暑さに強い品種の開発によって温暖化に適応する取り組みも進められている。

全国のコメ作付面積の3割を占める「コシヒカリ」は暑さに弱く、高温になると成熟しなかったり、米の中心が割れたりする。そこで茨城県は、高温耐性と耐冷性に優れ、気候の変化に左右されにくいオリジナル品種「ふくまる」を開発。新潟県では、猛暑でも高品質を維持できる「新之助」を開発した。

米を収穫する農家

米を収穫する農家

気候の変化の影響に柔軟に対応できないと、漁業や農業の生産者は廃業のリスクに直面する。いち早く的確に対応できれば、ピンチを逆手に取ってビジネスチャンスにつなげる可能性も秘めている。

24年は統計開始以来の猛暑

とはいえ、温暖化そのものは決して望ましい現象ではない。異常気象による災害の頻発や干ばつによる食糧危機、土地の砂漠化などで人類に甚大な被害を与える。絶滅によって生物の多様性が損なわれ、地球のエコシステムが崩れるリスクも大きい。温暖化の進行はどれほど深刻なのか。日本のデータをもとに確認してみよう。

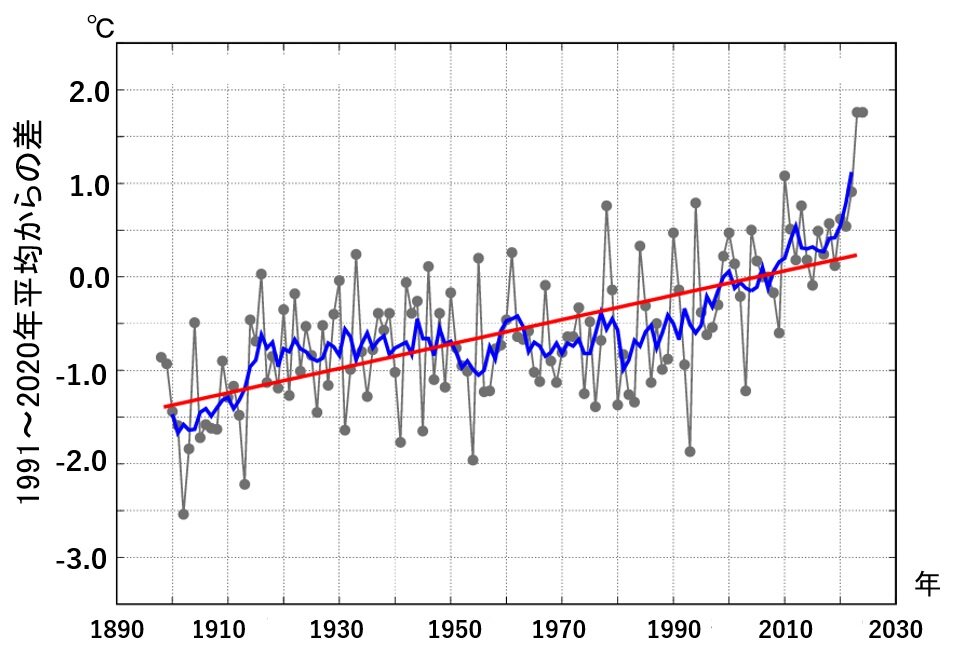

気象庁によると、2024年夏は記録的猛暑となった。6〜8月に全国153の気象台などのうち80地点で、平均気温が夏として歴代1位の暑さとなった。

日本の夏の平均気温偏差(黒線)=青線は5年移動平均、赤線は長期変化傾向(出所)気象庁

日本の夏の平均気温偏差(黒線)=青線は5年移動平均、赤線は長期変化傾向(出所)気象庁

また、地球温暖化などの長期的な気候変動を監視するための15地点の観測値でも、酷暑ぶりがわかる。平均気温の基準値(1991年からの30年平均)からの偏差を示す「平均気温平年差」は1.76度で、統計を開始した1898年以降では2023年と並ぶ1位タイだった。

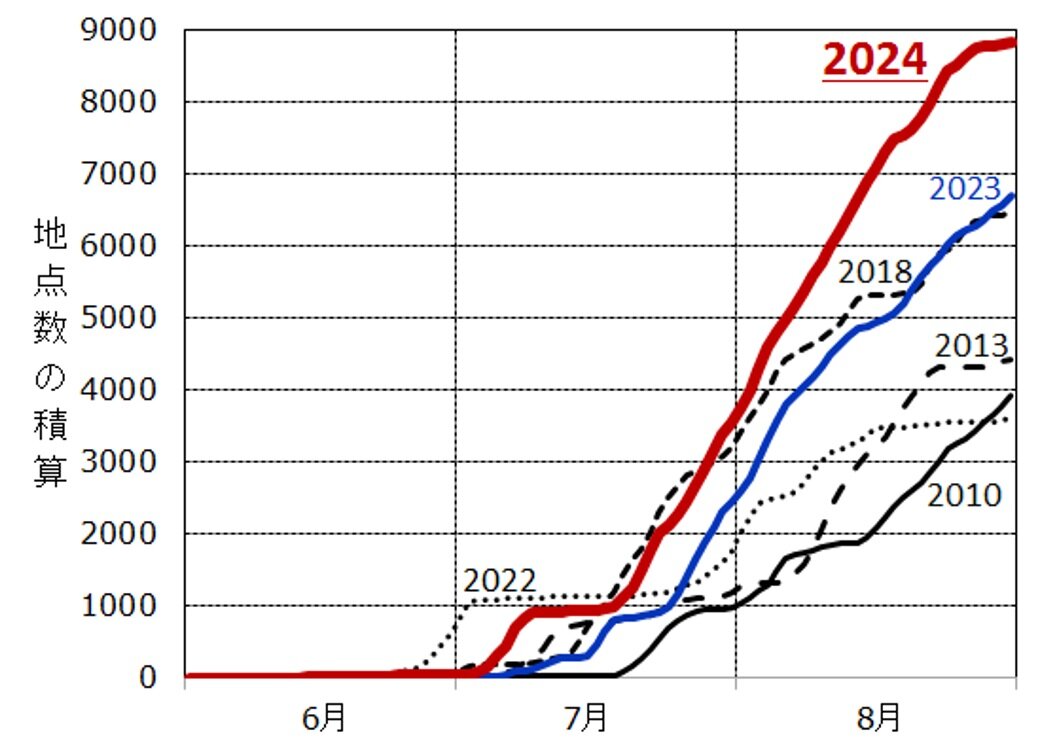

一方、全国の地域気象観測システム(アメダス)の観測点で記録された猛暑日地点数を積算すると、2024年は8月末までに9000地点近くとこれまでになく多く、異常な暑さを裏付けている。

全国のアメダス地点で観測された猛暑日の地点数の積算(出所)気象庁

全国のアメダス地点で観測された猛暑日の地点数の積算(出所)気象庁

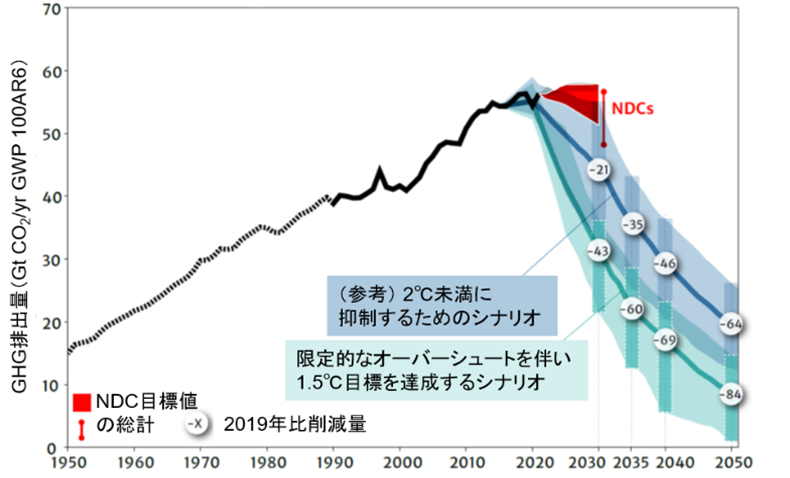

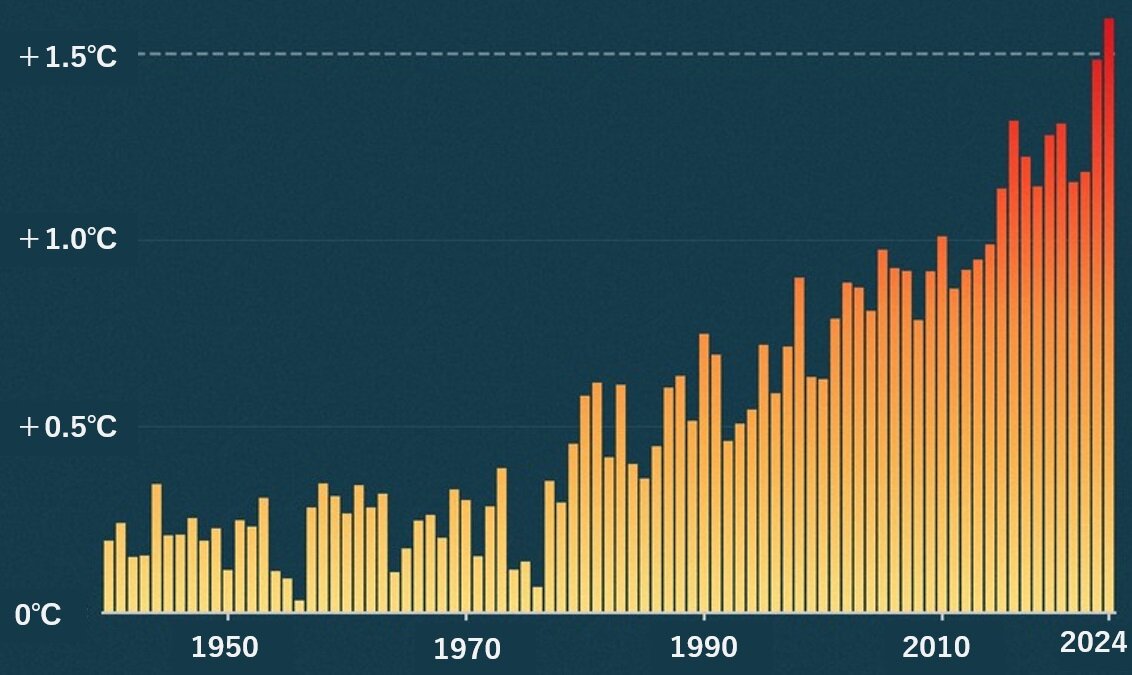

猛暑は日本にとどまらない。欧州連合(EU)の気候情報機関「コペルニクス気候変動サービス(C3S)」は11月7日、今年の世界の平均気温を1~10月のデータをもとに推計したところ、これまで観測史上最高だった2023年を上回り、産業革命前の水準より1.5度以上高くなるのはほぼ確実だと発表した。世界の平均気温は、特に10年代半ばから上昇が加速している。

世界の平均気温(産業革命前の水準からの温度変化)

世界の平均気温(産業革命前の水準からの温度変化)

(出所)コペルニクス気候変動サービス、欧州中期予報センター

原因は複合的

日本の酷暑の原因として、ペルー沖の海面温度が上昇するエルニーニョ現象や、これに伴う気圧配置の変化、偏西風の蛇行などさまざまな要因が挙げられている。さまざまな原因が複合して酷暑を招いたにせよ、異常気象の根源には二酸化炭素など温室効果ガスの大量排出による地球温暖化が関係していることは間違いない。

温暖化問題を「自分事」に

温室効果ガスの排出削減といえば、石油やガスなどの化石燃料に依存するエネルギー産業のことが頭に浮かぶ人は多いだろう。確かに再生可能エネルギーの拡大をはじめ、温室効果ガス排出量を削減する取り組みは急務だ。ただし、地球温暖化はエネルギー業界だけの問題ではない。電力を使って製品やサービスを生産・提供している企業も、それらを利用している消費者も当事者なのだ。

一人ひとりが温暖化問題を自分事として捉え、まずは省エネや環境負荷の低い製品の利用など、身近なことから取り組むことが重要ではないか。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!