「土俵際」に追い込まれた温暖化対策 ~環境・経済の両立へ不可欠な投資~

地球温暖化は、経済活動や社会システムの持続可能性を脅かす深刻な問題である。その主因は、二酸化炭素(CO2)など温室効果ガス(GHG)の排出による気温上昇だ。各国はGHG排出量の削減に取り組んでいるものの、進捗(しんちょく)は遅れている。気温上昇の抑制を目指す世界的な合意の「パリ協定」も達成が危ぶまれている。温暖化対策はまさに「土俵際」に追い込まれているのだ。ピンチの今こそ、地球環境対策と経済成長の両立を実現する英知が求められている。

厳しいパリ協定の目標達成

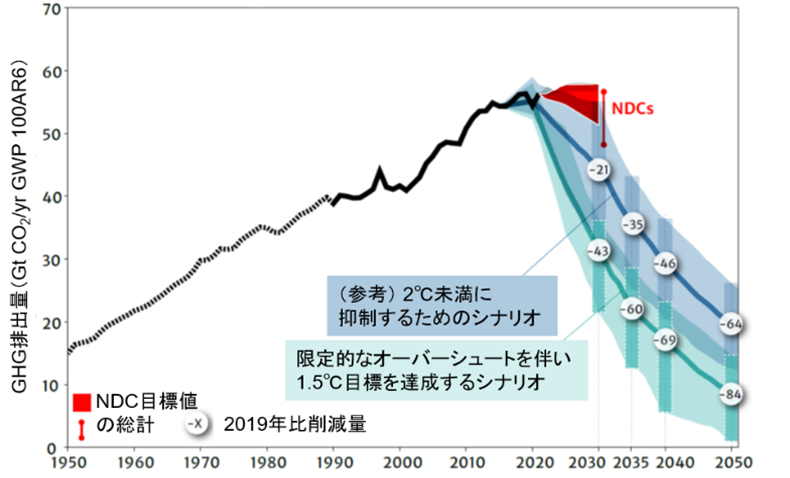

パリ協定は、GHGの排出量を削減して世界の平均気温の上昇を抑制する世界目標だ。具体的には産業革命前と比べた平均気温の上昇幅を少なくとも2度未満に、できれば1.5度に抑えることを目指している。だが、実現の道のりは極めて厳しい。例えば、平均気温の上昇幅を一定の水準に抑えるには、あとどれくらい世界でGHGを排出しても大丈夫かという上限を示す「カーボンバジェット」という考え方がある。これに沿って、どれほど困難な状況なのか確認してみよう。

英リーズ大学プリーストリー気候未来センター所長のピアーズ・フォースター教授らは、気温上昇を1.5度に抑えるには、2024年以降に排出できるGHGはCO2換算で2000億トンにとどまると予測している。このカーボンバジェット以内に排出量を収めるには、2030年代半ばには排出量をゼロにする必要がある。世界で示されているさまざまな削減シナリオの中にも、これほど早期の達成を想定したものは見当たらない。カーボンバジェットに基づいて考えると、上昇幅を1.5度以内に抑えるのは、ほぼ不可能と言えるだろう。

現行の政策・技術では排出量が横ばい

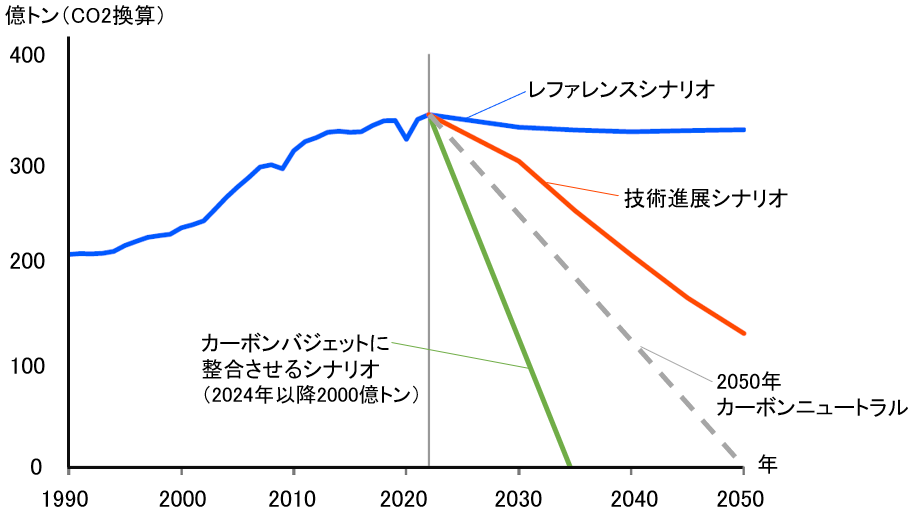

日本エネルギー経済研究所(IEEJ)の「標準シナリオ(レファレンスシナリオ)」は、これまでの実績や現行の政策や技術を前提としている。このシナリオでは、GHG排出量は今後もほぼ横ばいをたどり、ほとんど減少しない見通しとなっている。

一方、環境技術が飛躍的に進展して社会実装されていく「技術進展シナリオ」では、排出量は右肩下がりに減少する。ただ、その前提となるCCUS(CO2の回収・貯留・利用技術)の普及や、製造時にCO2を発生しないグリーン水素の大規模導入などは実現のメドが立っていない。技術開発と社会実装までのタイムラグや初期導入コストの高さ、政治的な利害対立などの課題もあり、実現のハードルは高い。

現状では実現できるかどうか見通せない技術の進展を前提としても 、GHGの排出量を実質ゼロとするカーボンニュートラルは2050年には達成できない見通しだ。このため、「パリ協定の目標達成は絶望的」とする見方も出ている。

シナリオ別の世界GHG排出量見通し

(出所)日本エネルギー経済研究所の「IEEJ Outlook 2025」などを基に作成

削減が難しい新興国・途上国

平均気温の上昇を抑えるには、できるだけ早期に「GHG排出量ゼロ」に近づける必要がある。だが実際には、多くの国や地域はCO2を大量に排出する化石燃料への依存度が今なお高い。再生可能エネルギーや省エネルギー技術の普及も思うように進んでいない。

特に、新興国や途上国では経済成長に伴うエネルギー需要の増加が続いているため、安価な化石燃料が供給されれば、GHG排出量がさらに増大するリスクが大きい。再エネや省エネの技術が進んだとしても、普及のための制度設計やインフラ整備には多大な費用がかかる。政治・経済情勢が不安定な地域ほど、排出量の削減は困難だ。取り組みを後押しする政策誘導や国際協力が不可欠となる。

温暖化対策の「緩和」と「適応」

地球温暖化対策には、大きく分けて「緩和策」と「適応策」がある。緩和策は、GHG排出量そのものを減らす対策のことである。温室効果ガスを出さない再エネの普及や、炭素回収技術の導入、省エネの推進などがこれにあたる。

一方、適応策はすでに起こりつつある気候変動の影響に対応して、被害を最小化する取り組みのことだ。例えば温暖化を原因とした豪雨や洪水の被害を防ぐ堤防などのインフラの整備、高温でも栽培できる農作物の品種改良などを指す。

緩和策はGDPへの影響が軽微

GHG排出量の削減(緩和策)は化石燃料の消費抑制につながり、経済成長率を鈍化させる恐れがあるとされる。だが、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の第6次評価報告書によると、GHGを大幅に削減して平均気温上昇を抑え込んだとしても、世界の国内総生産(GDP)にはさほど影響がないという。

カーボンニュートラル(脱炭素化)の実現を前提にしても、世界の経済成長は0.1%ポイント程度低下にとどまると試算している。0.1%ポイントは景気変動の大きさから考えると、誤差の範囲とも言える。

適切な緩和策と「損失と損害」リスク

もちろん、気候変動が予測を超えて激化した場合は想定を上回る適応策が必要となり、経済への影響が大きくなるリスクがある。いずれにせよ、適切に緩和策を講じることで気温上昇を抑制できれば、適応策の難易度を下げる効果が期待できよう。緩和策の不十分さによる直接的な影響はさほど大きくないとしても、緩和策の不徹底によって適応策コストが増大する可能性には留意したい。

気温上昇の影響は、海面上昇による沿岸部の水没、異常気象による農業被害や自然災害、熱帯病の感染拡大など多種多様である。その影響は一時的ではなく、長期的、累積的に表れるのが特徴だ。このため、地域社会や国民経済を根本から変質させる恐れもある。例えば、海面上昇で国土が失われる島しょ国や、干ばつで作物が育たなくなる農業国は、存亡の危機にひんする。こうした気候変動によって生じる取り返しのつかない影響を「損失と損害」と言う。

国連環境計画の「Emission Gap Report 2020」は、近年の熱波、洪水、暴風雨などの極端な気象現象による経済的被害は年間で約1兆ドル規模の上ると算定している。独ポツダム気候影響研究所によると、きちんと緩和策や適応策を取らないと2050年の被害額は年38兆ドルに跳ね上がると予測する。将来予測は幅を持って見るべきだが、気候変動を放置すると深刻な影響が出ることは間違いなかろう。

CO2排出量と相関を持つGDP

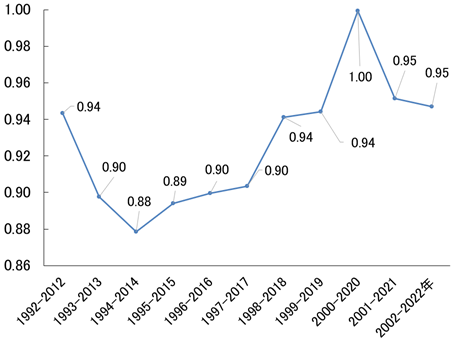

CO2排出量は化石燃料の消費量が多いほど増える。このためCO2排出量の増減は、エネルギー消費量の増減とほぼ同じ動きとなる。また、エネルギー消費は経済成長の原動力であり、GDPとも強い相関がある。下のグラフは世界全体のGDPとエネルギー消費量の弾性値を示したものだ。GDPが1%増減すると、エネルギー消費量もほぼ1%増減することがわかる。

GDPとエネルギー消費量の弾性値が1程度であることから、地球温暖化を回避するために「GDPを大幅に減らしてエネルギー消費(つまりCO2排出量)を抑制する」という急進的シナリオも理論的には成り立つ。この考え方に沿えば、IPCCが求める2019年比で35年までにCO2排出量60%削減を実現するには、GDPを大体60%減らせばいいことになる。

当然ながらGDPの60%カットは、社会的混乱や失業、技術力の停滞などの弊害が大きく、現実的ではない。結局のところ、産業構造を抜本的に改革し、脱炭素技術の開発と普及を段階的かつ着実に進めることによって、地球規模の温暖化を抑えつつ経済成長を維持する以外に道はないのだ。

GDP1%の増減によるエネルギー消費量の増減(弾性値)の推移

(出所)IEA「世界エネルギー見通し2024」、IMF「世界経済見通し2024年10月」を基に作成

経済とエネルギーのデカップリング

世界全体ではGDPとエネルギー消費量に強い相関が見られる。一方で、欧米や日本などの一部先進国では、必ずしも相関関係が明確ではない現象も見られる。これをGDPとエネルギー消費量がデカップリング(分離)している状態と呼ぶ。原因は、サービス産業やハイテク産業の拡大、省エネ技術の導入、再エネ普及などが複合的に作用しているためと見られている。

例えば、情報通信技術(ICT)が高度化した社会では、オンラインサービスによる価値創造やビジネス効率の向上が進み、従来のエネルギー多消費型の産業構造から徐々に移行することができる。また、CO2排出に対する価格付け(排出権取引や炭素税)の制度が適切に運用されれば、企業にとって排出削減へのインセンティブ(動機)が働きやすくなる。その結果、エネルギー効率の改善や省エネ投資が促され、経済成長とCO2排出量削減の両立が、部分的に実現している例もある。

さらなる脱炭素化投資の必要性

とはいえ現在のペースでは、パリ協定の「1.5~2度」の目標を達成できるほど大幅に排出量を削減するのは望み薄である。依然として、CO2排出量の多い石炭火力発電に依存する国や地域は多い。従来は採掘できなかった地層(シェール層)から天然ガスを掘り出せるようなった「シェール革命」で大量の天然ガスを産出するようになった国もあり、CO2排出量ゼロの実現にはほど遠い状況だ。

企業経営の観点でも、短期的なコストと収益を優先すると大規模な脱炭素投資は後回しになりがちだ。カーボンプライシングや環境規制が十分に整備されていない国や地域では、排出量削減に積極的に取り組む企業が不利になる。こうした課題を克服するため、政策当局による強力な排出規制や、企業・投資家が未来志向の投資を可能にする金融支援の仕組みづくりが不可欠と言える。

進まぬ新興・途上国の排出量削減

新興国や途上国の多くは、人口増加や都市化、工業化の進展などによってエネルギー需要が急拡大している。またCO2を大量に排出する火力発電から抜け出せていない。世界全体で排出量を削減するには、こうした国々でも低炭素・脱炭素型の成長軌道を描けるよう、先進国が技術移転や資金支援を行う国際協力体制の整備が必要だ。先進国が排出量の削減を積極的に進めても、新興・途上国での排出量が増加すれば、地球全体の削減にはつながらないのである。

インフラが脆弱(ぜいじゃく)な新興国や途上国は、温暖化の被害を受けやすい。こうした国々こそ排出量削減に向けた取り組みを強化する必要性が高いことを周知し、支援と協力を進めたい。

日本の取り組み

日本でも、経済とエネルギーのデカップリングを図る戦略が進められている。政府が掲げる「GX(グリーントランスフォーメーション)2040ビジョン」では、再エネの主力電源化、水素・アンモニアなどクリーンエネルギーの普及、カーボンプライシングの本格導入などを通じ、官民が一体となって脱炭素社会への移行を加速させる方針が示されている。

地球温暖化は、自然災害の激甚化や食料生産の不安定化、国際的なサプライチェーンの混乱など、経済に大きな不利益をもたらす。GX2040ビジョンには、これらのリスクを軽減するため、社会全体で脱炭素化投資を推進する狙いがある。その方向性は正しいが、現行の内容では脱炭素社会の実現には不十分だ。関連投資や技術進展のさらなる加速が不可欠である。

今こそ大胆な脱炭素化投資が必要

地球温暖化を「やむを得ない脅威」とみなして対症療法的な受け身の対応に終始するのではなく、「積極的に克服すべき課題」と位置づけ、大胆な意思決定と投資に踏み切る時だ。2050年カーボンニュートラル実現への道は極めて厳しいが、前向きに取り組むことで、持続可能な未来を切り開く可能性が広がるのではないか。2025年は、米国で脱炭素化に消極的なトランプ政権が誕生し、地球温暖化対策はまさに正念場を迎えている。逆風が強まっている今こそ、世界の企業や投資家、各国政府が協力して脱炭素の取り組みを推進し、持続可能な地球を次世代に手渡す努力を加速させるべきだ。

(共著 主席研究員 小林 辰男)

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!