大災害後の国民の安全・安心を守る

= 国立環境研究所を訪ねて =

地震、雷、火事、オヤジ...。日本は「その位置、地形、地質、気象などの自然的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火などによる災害が発生しやすい国土」(内閣府防災白書)である。日本のマグニチュード6以上の地震発生数は、世界全体の20.8%(1996~2005年)を占める。近年も2011年東日本大震災や2016年熊本地震に見舞われ、懸命の復興作業が続いている。

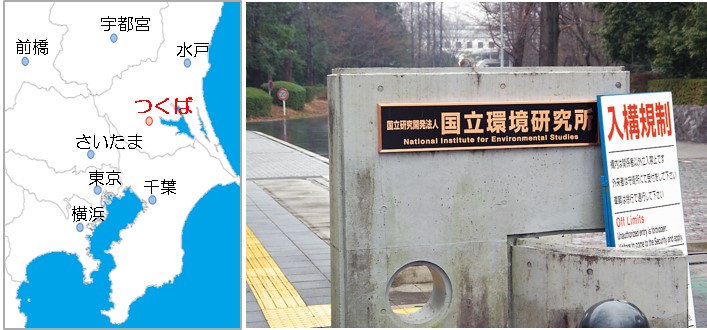

こうした大災害において最近はごみ処理など、環境問題もクローズアップされている。そこで今回、その最先端の研究に取り組む国立研究開発法人・国立環境研究所(茨城県つくば市、以下「国環研」と表記)を取材した。

つくばエクスプレスつくば駅で降り、路線バスに乗り換えて10分。生い茂った緑の木々が途切れた瞬間、国環研の白い建物が目の中に飛び込んできた。緑と白が美しさを競い合い、まるで米国の大学のキャンパスのようだ。

国立環境研究所の入り口

上空から撮影した国立環境研究所

(提供)国立環境研究所

国環研は1974年に国立公害研究所として設立された。敷地面積は23ヘクタールに達し、東京ドーム5個分に相当する。広大な敷地には20の研究棟があり、およそ1000人が勤務している。気候変動による地球環境問題や、大気・水・土壌が人間・生態系に及ぼす影響、化学物質が人間の健康に及ぼす影響など様々な研究テーマに取り組んでいる。

国環研では、地球上の様々な地点で計測された膨大な環境データを分析しながら、研究が進められている。また、インターネット上に「環境展望台」というサイトを立ち上げ、環境データの一部を国内外に提供するほか、国環研の研究成果や環境関連のニュース・法令なども幅広く紹介している。

サイトの運営・管理の責任者である、環境情報部長の柳橋泰生さんは「最近はPM2.5の閲覧が多く、関心の高さをひしひしと感じます」と話す。PM2.5については、国内各地から取得したデータを毎日スーパーコンピューターを使って計算し、翌日までの1時間ごとの予測を地域ごとに公開している。サイトの運営は決して容易でなく、特に予測が難しいという。しかし、柳橋さんは「計算がうまくいかず、データが更新されないと、問い合わせをいただいてしまいます」と苦笑し、環境データの品質向上に日々努めている。

こうした環境に関するデータや統計を日次・月次で定期的に公開している研究機関としては、国環研が国内最大規模である。試しに大手検索サイトGoogleで「環境 データ」を入力して検索すると、一番上にこの「環境展望台」がヒットする(ちなみに、2番目はリコーの環境サイトである)。

次に、国環研が取り組む研究テーマの一つである、資源循環・廃棄物の研究について大迫政浩センター長に取材した。このセンターでは、主にごみ処理(燃焼や埋め立てなど)を環境に配慮しながら、適切に行うための研究が進められている。

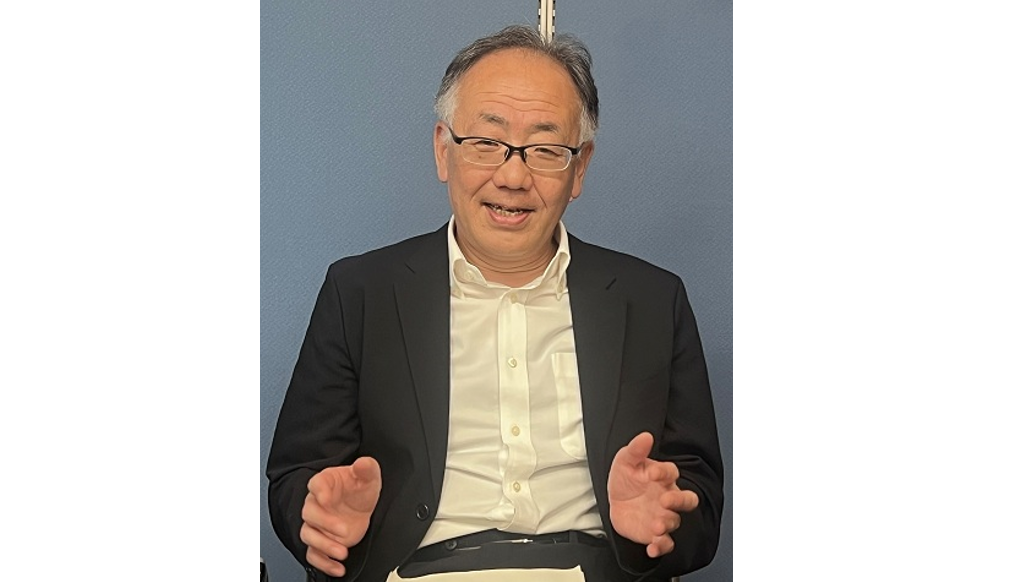

環境情報部・柳橋泰生部長

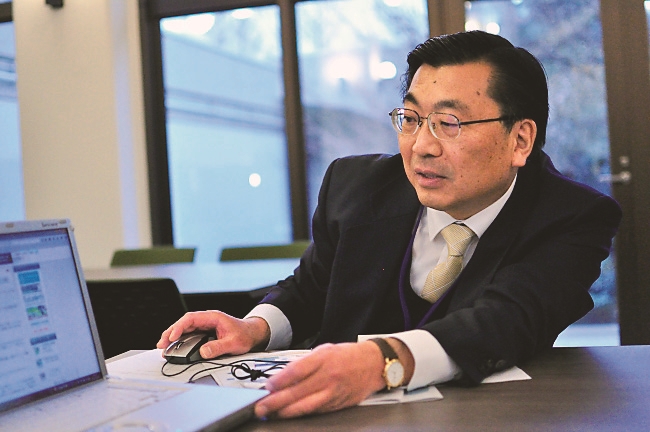

資源循環・廃棄物研究センターの大迫政浩センター長

大迫さんによると、国環研の地元のつくば市(人口約23万人)だけでも、年間約9万トン(2トンのごみ回収車で約4.5万台分)に上るごみが排出される。ごみには様々な種類があり、それによって適切な処理方法も異なる。このセンターではごみの燃焼実験を繰り返し、ごみの種類に応じた安全・安心な処理方法を研究している。

このセンターには、産業廃棄物の処理によく使われるのと同じタイプの焼却設備が設置されている。まず、ごみを850℃以上の高温で完全燃焼させる。次に200℃以下まで急冷させ、飛灰(=ばいじん)にする。最終的に元のごみの重量の10分の1にまで縮小するという。

ただし、どんなごみでも燃やしてよい、というわけではない。大迫さんの率いるセンターでは、完全燃焼の過程で有害物質が発生しないか、あるいは飛灰に有害物質が含まれていないかを精緻に分析した上で、最も適切な処理方法を提案している。

かつてごみ処理で最大の問題は、発ガン性があるとされるダイオキシンの発生だった。そこで、法律で「人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質」と規定され、排出量も制限されてきた。しかし今では一般のごみなら、850℃以上の高温で完全燃焼させるなどの条件を守れば、ダイオキシンが発生しないことが分かっている。

ところが東日本大震災では、海水に浸かった流木が大量のごみとなった。即座に、大迫さんは「海水中の塩素を含んだごみは、完全燃焼させてもダイオキシンが発生するのではないか」と危惧した。

このため、研究員が大震災直後に被災地へ足を運び、流木を持ち帰り、センターで燃焼実験を行い、ダイオキシンなどの有害物質が発生しない燃焼条件を割り出した。その結果を基に、岩手県や宮城県に仮設焼却炉を2年かけて造り、大震災で発生した大量のごみを3年以内で処理できたという。

また、資源循環・廃棄物研究センターでは、燃焼後の飛灰や燃えがら、他の不燃ごみの埋め立て処分の研究にも取り組んでいる。実は、廃棄物の最終処分施設(埋立地)は国内に1000カ所以上もある。

このセンターでは、現実にできるだけ近づけた環境下で、実験を繰り返している。例えば、広大な埋立地では、ごみが地中で生物反応を起こし、地中に熱がこもってしまう。最悪の場合、ごみが自然発火する危険さえある。したがって、センターの実験装置にニクロム線を巻き、人為的に発熱させている。

ごみの処分施設では雨が降った後、地下に流れ込む水に有害物質が含まれる可能性がある。このため、このセンターでは実験用ドラムにごみを詰め込み、その上部から水を徐々に流し入れる。半年~1年かけて、有害物質が検出されるかどうか忍耐強く実験が進められる。

ごみを高温で燃やす焼却設備

埋め立て実験装置

2016年4月に発生した熊本地震では多くの家屋が被害を受けた(全壊・半壊・一部破損19万2175軒=2017年2月27日現在)。同時に、剥き出しになったアスベストによる健康被害が懸念された。長年吸い続けると肺がんや悪性中皮腫の原因になるとされるため、迅速な処理が求められる。

そこで、このセンターの目利きの研究員が地震直後に被災地に入り、点検しながら歩き回った。業界団体と協力しながら、調査した家屋は数百軒に上ったという。

剥き出しになったアスベストの処理方法はいくつかある。一般的なのは、①家屋の周りを囲う②アスベストの存在する部分を除去する③袋で包んで処分する―というものだ。

今でこそ人体への健康被害が確認されたため、アスベストは家屋への使用は禁止されている。しかし、かつては耐熱性や保温性に優れていることから、全国で広く使用されていた。実は普通の人が一見してどれがアスベストなのか全く分からないという。

大迫さんは「これまでの経験から、最も大事なのは災害が起こった後の初期の対応です」と指摘する。例えば、災害が発生すると、廃棄物の仮置場が設置される。住民が指示通りきちんと分別して廃棄しても、そもそもの分別が適切でないと、手間が増えてしまう。したがって、普段から地方自治体向けにワークショップを開催し、災害が発生した時に適切に対応のできる人材の育成を行っているという。

熊本地震の直後

熊本地震の直後

(提供)国立環境研究所

日本ではこれまで大規模地震を何度も経験してきた。「備えあれば憂いなし」と分かっていても、ひとたび大地震が起きると、不安と恐怖に駆られてあたふたしてしまう。危機に直面した事態にあっても、いち早く行動して被害を最小限にとどめ、早く復興できるよう、国環研は研究と実践を積み重ねてきた。

取材を終えてこう考えた。国環研は縁の下の力持ち的な存在であり、われわれの安全・安心に欠かせない研究機関であると。国環研は毎年春と夏の2回、研究所内を一般公開している。当日は、普段見学することができない箇所も見ることができる。クイズや体験型のイベントは、子供たちに大人気のようだ。是非読者の皆様も一度足を運んでみてはいかがだろうか。

分別がされていない熊本地震の廃棄物

(提供)国立環境研究所

ワークショップの様子

(提供)国立環境研究所

※提供以外は(写真)小笹 泰 PENTAX K-50など

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!