海洋プラスチックごみの削減に挑む

=日本のノウハウで国際貢献を=

シーズンオフの離島は観光客も少ない。だが静けさの中に、さまざまな顔をのぞかせてくれる。そんな離島の一つである沖縄県・西表島(いりおもてじま)は、国の特別天然記念物であるイリオモテヤマネコの生息地である。毎年12月はその繁殖シーズンに当たるため、目撃できる機会が多いという。

それを期待して、筆者も数年前の年末にこの島を訪れたことがある。しかし残念なことに、イリオモテヤマネコには遭遇できなかった。その代わり目に飛び込んできたのは、海岸に漂着したおびただしい量のプラスチックごみだ。真っ白な砂浜や透き通ったエメラルドグリーンの海の美しさとはあまりに対照的なだけに、海洋プラスチックごみの汚染問題が深く脳裏に刻まれた。

海岸に漂着したプラスチックごみ

海岸に漂着したプラスチックごみ

(神奈川県・鵠沼海岸、後方が江の島)

海洋プラスチックごみは元々、人間が消費したプラスチックの一部である。1950~2015年の間に、全世界で消費されたプラスチックは83億トンといわれる(米サイエンス・アドバンス社「Production, use, and fate of all plastics ever made」)。うち、一度しか使われない使い捨てプラスチックが46億トンに上り、世界中で埋め立て処理されてきた。ところがその一部が、不適切な処理によって海に流れ込み、海洋プラスチックごみと化しているのだ。

こうした現状を受けて、国際的な枠組みづくりが本格化した。2019年6月に大阪市で開かれた主要20カ国・地域首脳会議(G20大阪サミット)では、海洋プラスチックごみの削減が主要議題の一つに上がり、2050年までに新たな汚染をゼロにする数値目標を定めた。各国が行動計画を策定し、毎年進捗状況を報告していくという。

各国が重い腰を上げざるを得なくなった背景には、科学的根拠に基づいた研究成果が相次いで発表されたことがある。その端緒の一つとされているのが、2008年9月に米ワシントン大学タコマ校で開催された国際研究ワークショップ。廃棄されたプラスチックごみが、直径5ミリ以下に細かく砕けて海洋中に浮遊する「マイクロプラスチック」の存在をとり上げ、環境に与える影響などについて議論が交わされたのだ。

その後、このワークショップに参加した各国の研究者が海洋環境への影響について研究を重ね、深刻さを示す報告に結び付いていく。

例えば、2015年2月に米科学誌「サイエンス」に掲載された論文の中で、米国とオーストラリアの研究チームは海洋プラスチックごみの実態について報告。世界で2億7500万トン(2010年)に上るプラスチック廃棄物のうち、ごみ処理の不適切な管理によって最大1300万トンが海洋に流出したと推計した。このうち流出量の多い上位20カ国で全体の83%を占め、特に東アジアや東南アジアの途上国が全体の55%を排出したという。

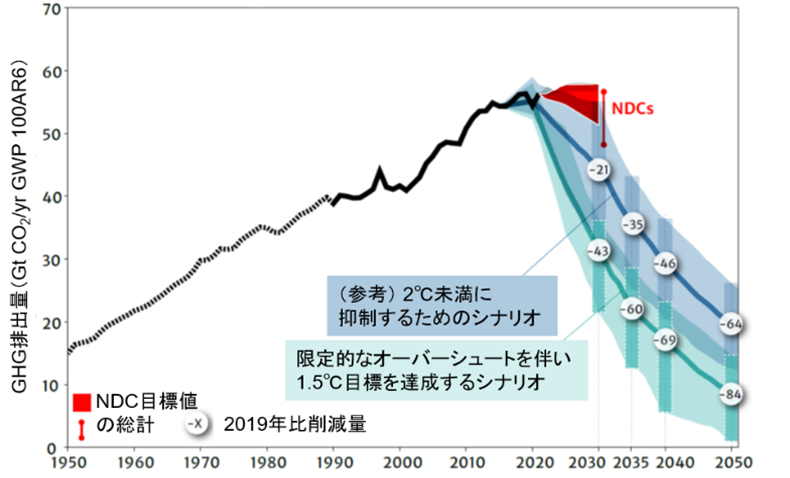

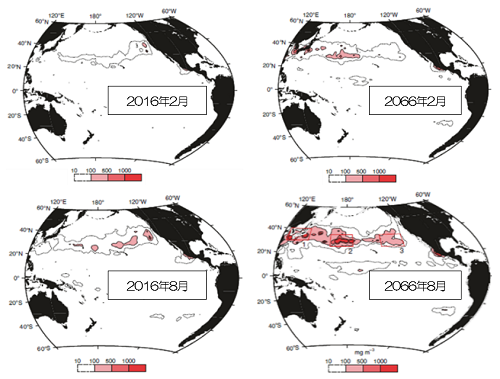

そして日本でも研究が進んでいる。2019年1月、九州大学応用力学研究所の磯辺篤彦教授らがオンラインの学術誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」で論文を発表。2016年に太平洋周辺の海洋上層(海面下1〜0メートル)で0.3〜5ミリのマイクロプラスチックを測定し、浮遊量などを基にシミュレーションを実施。世界で初めて50年先までのマイクロプラスチック浮遊量を予測した。

マクロプラスチックの浮遊実態と予測

マクロプラスチックの浮遊実態と予測

(出所)Isobe et al. (2019) Nature Communications

この論文で浮き彫りになったのは、日本周辺の海域の深刻な汚染状況だ。磯辺教授はマイクロプラスチックが1平方キロメートル当たり100万粒浮遊すると推計。南太平洋(約1万粒)や北太平洋中央部(約10万粒)をはるかに上回った。東アジアや東南アジアでプラスチック廃棄量が多いことが影響しているとみられる。

将来の見通しはさらに悲観的だ。プラスチックごみの海洋流出がこのまま増え続けた場合、日本周辺や北太平洋中央部の海域では2030年までに、海洋上層での重量濃度が2016年比で約2倍に上昇。2060年までには約4倍になるとみている。それに伴って懸念されるのが、海洋生物の生態系に与える影響だ。そのメカニズムはまだ解明されていないものの、海洋生物がマイクロプラスチックのもたらす環境リスクに直面する可能性がある。

分からないことはほかにもある。この浮遊するマイクロプラスチックは3年程度で「消える」のだ。消えるマイクロプラスチックは科学界でも大きな謎となる。磯辺教授は「消えた後、どこにいくのかよく分からないものを追いかけることに非常に興味を持っている」と科学者の使命を口にする(インタビュー参照)。

こうした実態の解明を待っていられず、欧米などでは数年前から国・地域レベルでプラスチック廃棄物対策の検討を本格化させている。例えば、欧州連合(EU)が打ち出しているサーキュラーエコノミー(循環経済)パッケージと呼ばれる政策もその一つ。廃棄物の発生やエネルギー消費を極力抑えることで、資源や製品・サービスを円を描くように循環させて、経済成長と環境負荷削減の両立を目指す意欲的な試みだ。

実は、プラスチック廃棄の分野では日本も優等生といえる。磯辺教授によると、日本から海洋に流出しているプラスチックごみは年間10万トン程度であり、年間の廃プラスチック全量(約900万トン)と比べても、海洋への流出率はわずか1%程度にすぎない。世界全体で4.7%に上るのと比較すればその差は歴然だ。

その秘密は、日本の国民の日常生活に3R(削減=Reduce、再利用=Reuse、再資源化=Recycle)の意識が浸透しているからだ。これこそが世界に誇れる美徳かもしれない。

先述のように、海洋プラスチックごみの55%は東アジアや東南アジアの途上国から流出している。このため先般のG20大阪サミットで共有された「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向け、安倍晋三首相は日本が途上国による廃棄物管理の能力構築やインフラ整備などを支援していく考えを表明した。それにとどまらず、市民生活のモラル向上などソフト面でのノウハウ提供も併せて行えば、途上国でもごみ削減の効果は上がるのではないか。

もちろん、日本にもまだ改善の余地はある。上述のように、ごみ処理の途中のプロセスなどからなお年間約10万トンの廃プラスチックが海洋に流出しているからだ。

そこで、いま一度自分たちの生活の中の「ごみを捨てる」という行為を見つめ直してはどうか。例えば、分別のさらなる徹底や、過度なプラスチック利用の回避などで、極力ごみの発生を抑え、海洋への流出量全体も減らすことができるはずだ。

プラスチックごみを減らすだけでなく、プラスチック全体の使用量を減らすことも重要である。そこで日本企業に期待されるのは、プラスチック代替品の開発ではないか。無機物に分解される生分解性プラスチックの活用も考えられるが、高コストな上に無機物になるまでに時間がかかる。それを考えると、急速に代替される可能性は低い。そこで、日本企業がさらなる技術革新によって画期的でかつ安価な素材を開発できれば、世界に大きく貢献できるだろう。

インタビュー

「消える」プラスチックの謎を追う

=磯辺篤彦・九州大学教授=

海洋プラスチックごみの問題が大きな注目を集めている。海洋汚染もさることながら、ウミガメやクジラ、ジュゴンといった海洋生物の体内からごみが検出されるなど、生態系への影響が懸念されているからだ。そこでマイクロプラスチックによる海洋汚染の研究で日本の第一人者である磯辺篤彦・九州大学応用力学研究所教授に、研究の現状や今後の課題などについて聞いた。

―海洋プラスチックの漂流の実態は。

漂流するマイクロプラスチック(0.3~5ミリのプラスチック粒)は日本周辺に非常に多い。ざっくり言えば、南太平洋で1平方キロメートル当たり、大体1万粒ぐらい。赤道を越えた太平洋では、10万粒、日本周辺にくるともう一ケタ増えて100万粒のオーダーとなる。実際はもう少し多いかもしれないが、世界の中でも突出したマイクロプラスチックのホットスポットであるといえる。

これはアジアで廃棄プラスチックの量が多いためだ。どうしても日本周辺では細かく砕かれたプラスチックが増えていく。

―海洋中のマイクロプラスチックは漂流し続けるのか。

海に浮かんでいるマイクロプラスチックの分布調査では、特に南北の差が大きい。海流がずっと回り続けるのであれば、もっと南が多くてもおかしくない。ところが、そんなに南のほうは多くない。ということは、途中で「消える」というプロセスがあるはずだ。

ものすごく細かくなるために、採取できてもそれを分析できないので、わたしたちからみれば消えるというのも一つ(の可能性)。あるいは海の底に沈むということもあるだろう。マイクロプラスチックに生物膜などが付着して、元々軽いポリエチレンとかポリプロピレンが重くなり、どんどん沈んでいくということも考えられる。

また、砂浜の中に吸収されていくということもあるかもしれない。いずれにしても、太平洋上での分布状態を説明するためには、「3年ぐらいで消える」という事象があるのではないかと推測している。

―さらに細かくなると、海洋生物の生態系にどんな影響を及ぼすと考えられるのか。

実験室では、メダカやゼブラフィッシュ、ゴカイや貝類などに対し、数マイクロとかナノ単位のビーズを与えるとどうなるのかを実験している。海で観測している(0.3〜5ミリの)マイクロプラスチックよりずっと小さなサイズだ。

実は一番興味があるのが、海で本当にそんな小さなプラスチックが漂っているのかという点だ。実験によって海洋生物に影響が現れるなら、海でも同様のことが起こるだろうと考えている。そこで海ではどこまでプラスチックが細かくなるのかを調べたい。だが分析する技術が確立されておらず、それが大きな課題だ。

磯辺 篤彦氏(いそべ・あつひこ)

九州大学応用力学研究所付属大気海洋環境研究センター教授、博士(理学)。

愛媛大学工学部卒、1988年株式会社エコー入社、1990年水産大学校、1994年九州大学大学院総合理工学研究院、2008年愛媛大学沿岸環境科学研究センターなどを経て、2014年

4月から現職。

専門は、主に陸棚・沿岸域での海洋物理学。

最近はマイクロプラスチックの輸送過程や形成過程の研究に従事。

(写真)筆者 PENTAX Q-S1

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!