CO2回収・貯留(CCS)で温暖化を抑制

=技術革新で気候変動に立ち向かう(上)=

新型コロナウイルスの感染拡大をいかにして阻止するか―。それが現下の喫緊の課題である。そして感染症と同様、自然災害も常に人類の生存を脅かしてきた。振り返ると2019年は、大規模な自然災害がこれまで以上に発生した年であった。日本は超大型の台風に伴い、記録的な暴風・豪雨に見舞われ、甚大な被害が各地にもたらされた。世界各地でもアマゾンの熱帯雨林火災をはじめ、異常高温や大雨などによる自然災害が後を絶たない。

なぜ自然災害が大規模化しているのだろうか。さまざまな見解はあるものの、筆者は気候変動による地球の温暖化に起因すると考える。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の「1.5℃特別報告書」も同様に指摘している。報告書はこの中で、気候・気象の極端現象の強度・頻度が変化していると指摘。自然災害が大規模化している原因の1つに、気候変動による地球の温暖化を挙げる。

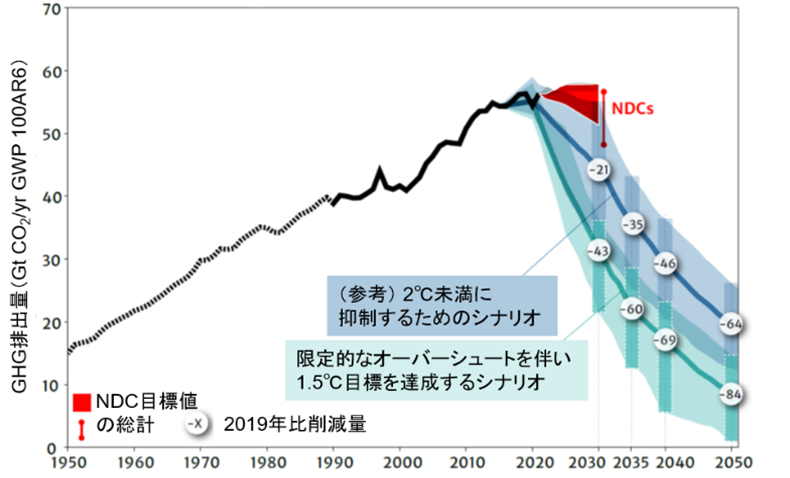

温暖化対策については「パリ協定」が2016年11月に発効し、世界共通の長期目標が掲げられた。具体的には、産業革命前からの世界平均気温の上昇を2℃より十分下方に抑える「2℃目標」や、今世紀後半における温室効果ガスの排出と吸収の均衡の達成などである。

その上で、各国は個別の削減目標を設定。二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの削減目標について、日本政府は「2013年度比で2030年度までに26.0%、長期的目標として2050年には80%の削減を目指す」(2016年5月「地球温暖化対策計画」)としている。

この目標達成に向け、政府はさまざまな政策を進めている。その1つが、再生可能エネルギー(=再エネ)の利用により、われわれが消費するエネルギーを低炭素のものに切り替えようという取り組みだ。しかし、日本では欧米より再エネの調達が難しく、コストも高い。このため、現在は液化天然ガス(LNG)や石炭などの化石燃料由来のエネルギーに頼らざるを得ない。したがって、省エネを柱とする従来の取り組みの延長では、パリ協定の目標達成は非常に難しい状況だ。

これに対し、国際社会では早くも、パリ協定の目標必達には温室効果ガス削減率のさらなる上積みが不可欠だという主張が台頭する。日本政府も2019年6月、議長国として開催されたG20大阪サミットに先駆け、最終到達点として「脱炭素社会」を掲げ、今世紀後半のできるだけ早期にそれを実現するよう目指すと表明した。一方、欧州委員会(EC)は具体的な数値目標の前倒しに踏み切り、2019年12月には域内で排出される温室効果ガスを最終的に実質ゼロにする目標を掲げた。

このように温暖化対策は低炭素社会から脱炭素社会へ、つまり温室効果ガス排出量を実質ゼロにする世界の実現に向かい始めた。こうした中、ある意欲的な取り組みがスタートした。CO2を捕まえて温暖化を抑制するという試みであり、代表的なものが本稿で紹介する「CO2回収・貯留」(CCS=Carbon dioxide Capture and Storage)だ。

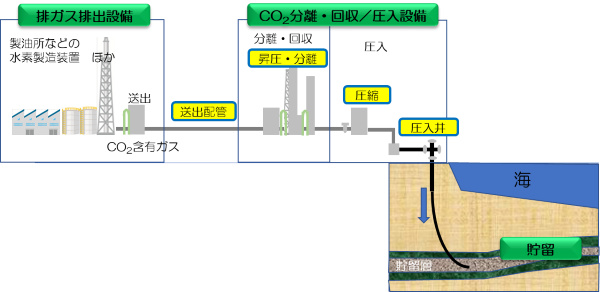

CCSとは、例えば火力発電所や工場から発生する化石燃料由来の排ガスからCO2を分離し、貯留する技術である。その貯留場所は陸上や海底から地下約1000メートル以上の地点が中心となり、①油田・ガス田などの地下油層②隙間の多いスポンジのような機能を持つ帯水層が一般的だ。

CCSの概要(帯水層貯留の例)

CCSの概要(帯水層貯留の例)

(出所)リコー経済社会研究所

グローバルCCSインスティテュートのレポートによると、2017年7月時点で北米や中国、欧州などで大規模なCCS 設備が稼働中か建設中。さらに計画中も含めると39施設に上り、全体で年間約6900万トンのCO2貯留能力を持つという。これは、日本の年間の温室効果ガス総排出量(2018年度速報値はCO2換算で12億4400万トン)の約5.5%に相当する。

有望な温暖化対策として米欧が推進するCCSだが、課題も少なくない。実は①の地下油層では、CO2を圧入すると原油の汲み上げ(=回収)を増進できる(石油増進回収=EOR、 Enhanced Oil Recovery )。この場合、CCSにかかるコストの一部を石油増進で賄えるため経済合理性に優れるが、CO2を発生させる石油の利用を促進しかねないというマイナス面もある。一方、②の帯水層貯留の場合、こうした「副産物」が期待できないため、採算がとりにくい。

しかも、帯水層貯留の事前調査には膨大な時間を要する。日本ではCCSの実証試験を始める前、2008~11年に全国115カ所に上る候補地の評価と検討・調査を実施、最終的に北海道苫小牧地区を選定した。2012年に試験準備が始まり、CO2圧入を実現できたのは7年後の2019年のことである。

さらに①と②に共通する課題が関連法の整備だ。圧入したCO2は長期間にわたり安全に貯留する必要があり、その間の責任の明確化が求められる。欧州にはCO2の地中貯蔵に関する法的枠組みを示す「CCS指令」があるが、日本では同様の法整備の検討が始まったばかりだ。

本稿では、温室効果ガス削減の有効策として期待されるCCSについて、現状と課題を紹介した。採算性の確保が困難なため、最近は回収したCO2を「資源」として有効利用する「CO2回収・利用・貯留」CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)が脚光を浴び始めた。近日公開する「技術革新で気候変動に立ち向かう(下)」では、「夢の技術」とも称されるCCUSの秘める可能性をとり上げる。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!