「脱炭素」議論は40代以下の世代を中心に

=2050年のあるべき姿をだれが決めるのか=

【編集部から】リコーグループは2021年6月を「リコーグローバルSDGsアクション月間」と定めました。

当研究所もSDGs関連のコラムを公開致しますので、御愛読のほどお願い申し上げます。

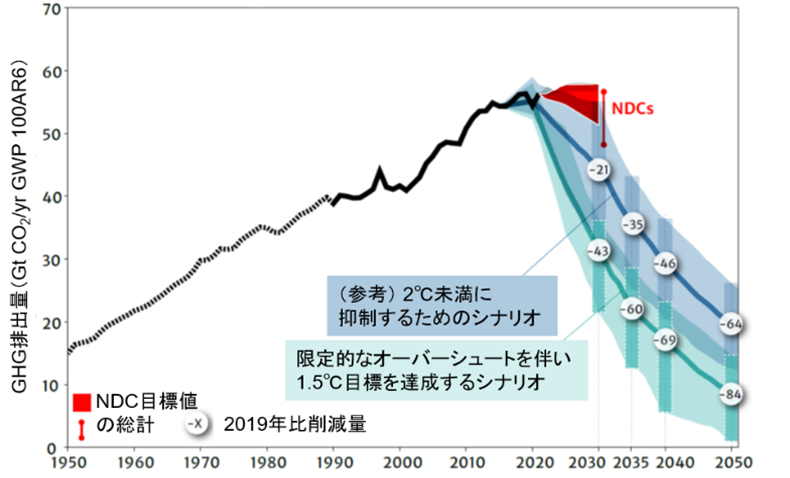

2050年に温室効果ガス排出を実質ゼロにする「カーボン・ネットゼロ社会」―。その実現に向け、世界が動き始めた。日本も2020年10月、菅義偉首相が就任後初の所信表明演説で言葉遣いは若干違うものの、「2050年にカーボン・ニュートラルの実現を目指す」と宣言し、世界と足並みを揃えることとなった。

これを受けて、環境省と経済産業省を中心に政府は「2050年までにどうやってカーボン・ネットゼロ社会を実現するのか」「2050年はどのような社会であるべきか」などについて検討を重ねている。

気候変動対策を担う環境省(東京・霞が関)

気候変動対策を担う環境省(東京・霞が関)

(写真)二宮弘道

その検討の舞台となるのが、両省の審議会だ。審議会とは、各省庁が重要な政策決定を行うに当たり、委員に任命した専門家らから意見を聴く公的な会議のこと。カーボン・ネットゼロ社会の実現に向け、環境省の中央環境審議会と、経産省の産業構造審議会や総合資源エネルギー調査会が中心となり、両省の大臣に答申すべく議論が続けられている。

「気候変動問題」中環審と産構審で異例の試みが...

その中央環境審議会と産業構造審議会の合同委員会で、2021年2月に異例の試みが行われた。若者を中心に構成され、気候変動問題について政策提言などを行っている3つの団体を招いてヒアリングを実施したのだ。そこでは、気候変動問題に関心を持つようになったきっかけや、2050年カーボン・ネットゼロ社会に向けた課題や解決法などについて、審議会の委員が話を聴く機会が設けられた。筆者も興味があったので議事録でやりとりを確認してみると、多くの点で新鮮な気づきがあった。

まずは、気候変動問題への関心を持ったきっかけだ。ある若者が「マレーシアに住む知人と電話中、自然災害が原因で職や収入を失った人が木を伐採し売ることで生活をしのいでいるという実体験を聞いた時に、この負の連鎖を止めたいと思った」と述べたことに、隔世の感を抱いてしまった。

海外に電話やメールで会話ができる友人がいる。ともに声を上げる同志がいる。いずれも、30年以上前の筆者の学生時代では考えられないことだ。この四半世紀で情報技術(IT)が格段に進歩し、それが若者のIT環境を変え、感性や問題意識にも大きく影響を与えていることを実感せざるを得ない。

「気候変動に加担していない人々が最も影響を受ける不条理に憤りを感じた」という発言に代表されるように、若者の口から「正義」とか「倫理的な視点」といった言葉がしばしば発せられたのも印象的だった。

また、環境問題に関心が高い若者ということで、原子力発電には絶対反対なのかと思っていたが、それは誤解だった。実際には、「新設には反対だが、再稼働は安全性の高いものにおいて、地球温暖化対策の緊急性からやむを得ない場合は、一時的に容認する」と述べているのを聞き、現実的であり、よく勉強し議論していると感じた。

若者の不満「政策が不透明」「民主主義が担保されない」

ヒアリングの中で若者が異口同音に述べていたのは、政策決定プロセスへの不満だった。「エネルギー政策が不透明だ」「民主主義プロセスの担保された政策決定がなされていないことには疑問が尽きない」などと表明し、「日本でも脱炭素に対する国民からの意見の吸い上げ機能を構築すべきだ」と訴えていた。

ある団体は若者を対象に事前に実施したアンケート結果を示した。それによると、「政策の意思決定に、自分の意見が反映されていると思うか」との問いに対し、「反映されていないと思う」「どちらかといえば反映されていないと思う」という回答が合わせて6割を占めた。一方、「反映されていると思う」「どちらかといえば反映されていると思う」という回答は1割にも満たなかった。

こうした若者の意見表明を受け、多くの委員が「若者世代の真摯(しんし)な取り組みに感銘を受けた」「議論していく上でしっかり受け止めたい」などと答えていた。しかし、筆者はここでハタと思った。若者を会議の「お客様」として招き、意見を聴く対象として扱うのは正しいことだろうか、と。

環境省や経産省の審議会を傍聴していると、委員や政府側答弁者の多くは50代以上であり、彼らが中心となって議論をリードしている場面が大半だ。今回の議論を聴き、「30年後の2050年には彼らは一体、いくつになっているのだろう」「果たして、この世代の人だけで2050年の社会のあり様を決めてよいものだろうか」と考えさせられてしまったのだ。

現に、先ほどのヒアリングにおいて、若者は「この会合では、気候変動に対する危機感が共有されていないと感じています」「気候変動の影響を受けるのはわたしたち若者です。さらなる気候変動の影響におびえる社会で、私は生きたくありません」と強い懸念をあらわにしている。

若者に理解できない議論の挙句に...

違和感を抱いたことはほかにもある。2050年カーボン・ニュートラルの実現に向けて検討を行う経産省の総合資源エネルギー調査会では、研究機関のリーダーが「2050年カーボン・ニュートラルのシナリオ分析」を説明し、各委員が「(説明が)よく分かりました」「2050年のイメージが湧いてきました」と謝辞を送った。

だが、もし委員が10~30代から選ばれていれば、「感度分析」「限界発電費用」といった専門用語が当たり前のように出てくる説明を聞き、「よく分かりました」と言うだろうか。それ以前に、研究機関のリーダーもこんな説明の仕方をしないだろうと思う。

そう考えると、50代以上の委員が集まり、普通の若者にはよく理解できない議論を重ねた挙げ句、「2050年の日本社会はこうあるべきだ」という答申をまとめようとしている姿は滑稽(こっけい)にすら見える。

もちろん、彼らが培ってきた知識や経験は貴重であり、それを審議会や国民に広く提供していただくのは大事なことだ。しかし本来、「2050年にどのような社会が望ましいのか」「2050年にこんな社会は到底受け入れられない」といった議論を引っ張るべきは、40代以下の世代ではないだろうか。

原発政策一つとっても、2050年カーボン・ニュートラル実現の道筋を議論する審議会で、年輩の委員からは「重要なのは新増設」といった将来の利用拡大に向けた意見が出る。一方、先のヒアリングで若者は「わたしたちはこれからずっと使用済み核燃料と向き合っていくのでしょうか」といった疑問を呈するなど、前のめり姿勢とは一線を画す。

審議会の委員については、環境省、経産省の審議会ともに「学識経験のある者」から大臣が任命するとされる。しかし、これらはいずれも政令で規定されており、国民代表である国会の意思で決められた委員ではない。だから行政の判断によって「学識経験のある者」の解釈は柔軟に変更可能だし、審議会の運営ルールを改めることもできる。

せめて2050年の社会のあり方を議論する審議会の委員会だけでも、委員の大半を10~40代にすべきだと思う。40代以下の世代が議論の主体となり、50代以上の大学の先生や研究機関のリーダー、団体の代表の方などが大所高所から議論を支える―。そうした姿こそが、未来志向には必要なのではないだろうか。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!