気候変動より深刻?危機的なリン問題

=海洋流出と枯渇に直面する「いのちの元素」=

2021年10月31日から、英グラスゴーで第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)が開かれる。本来は2020年開催だったが、新型コロナウイルス感染症のパンデミック(世界的大流行)の影響で延期されていたのだ。

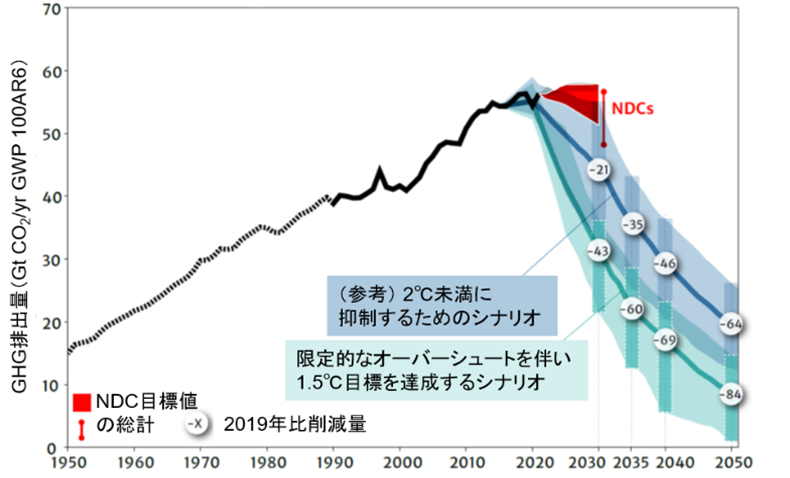

この会議が世界的な注目を集めるのは、議題である気候変動が国際社会の中で最も深刻な問題の1つだと考えられているからだ。実際、既に異常気象などを通じて人々の生活に影響を及ぼしており、放置すれば人類の生存をも脅かしかねない。ところが、 この気候変動よりも「リスクが高い」と評価されている地球環境問題が存在する。一体どんな問題か、ご存知だろうか。

「地球の限界」では最高リスク...「リンの地球化学的循環」

その1つが、「リンの地球化学的循環」である。平たく言えば、自然の営みの中で繰り返されてきたリンの循環が崩れ、取り返しがつかない状態になりつつあるという問題だ。

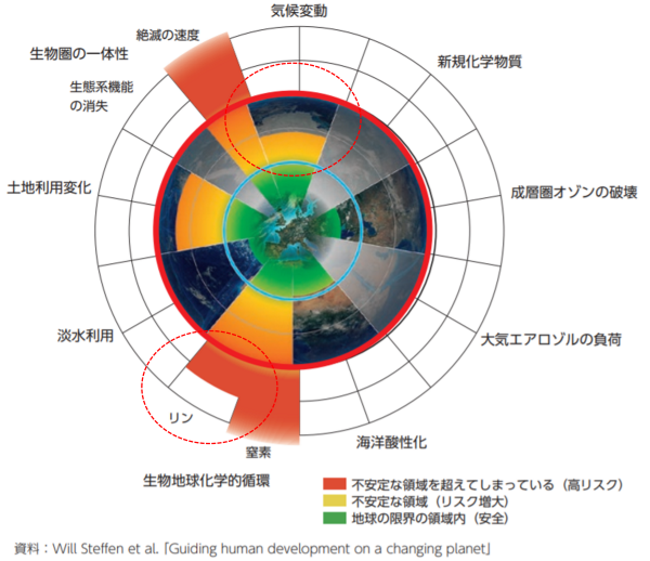

まず、環境省「平成30年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」にも掲載された「地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)による地球の状況」という図を見てみよう。プラネタリー・バウンダリーとは、地球環境の持続可能性を評価する手法の1つだ。人間の活動が地球の許容できる限界を越えると、自然に対し回復不可能なダメージを与えてしまうという考え方に基づいている。

この図によると、気候変動は3段階のリスク評価のうち2番目の「不安定な領域」。一方、リンは「窒素の地球化学的循環」や「生物の絶滅の速度」とともに、最もリスクが高い「不安定な領域を超えてしまっている」に位置付けられている。この図を見る限り、気候変動よりもずっと危機的な状況なのだ。

地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)による地球の状況 (出所)環境省「平成30年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」

(出所)環境省「平成30年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」

そもそもリンは、わたしたちが生きていく上で必要不可欠な物質だ。例えば身体を支える骨は、リンとカルシウムが結合したリン酸カルシウムでできている。細胞膜やDNAなどにもリン酸が含まれる。人間をはじめ動植物の活動のあらゆる面に関わるため、「いのちの元素」と呼ばれるほどだ。

産業面でも重要な原材料の1つだ。農業では肥料や飼料に使われ、わたしたちの食生活はリンなしでは成り立たない。工業でも利用範囲は広く、例えば電気自動車(EV)向け二次電池や半導体、太陽光パネルなどの製造にも欠かせない。意外なところでは新型コロナのmRNAワクチンや抗ウイルス薬、PCR検査の試薬などにも使われている。

リンの海洋流出が続くと、生物の大量絶滅も

そのリンをめぐって何が起きているのか。一般社団法人リン循環産業振興機構の大竹久夫理事長によると、主な問題は2つあるという。

| 大竹 久夫氏(おおたけ ひさお) 一般社団法人リン循環産業振興機構理事長 1949年熊本県出身。1973年東京大学工学部化学工学科卒業、1978年大阪大学大学院工学研究博士課程(発酵工学)修了、工学博士。1990年広島大学工学部教授、2003年大阪大学大学院工学研究科教授を経て、2015年早稲田大学リンアトラス研究所客員教授。2020年から現職。専門は生物化学工学。 |

第1の問題が「リンの海洋流出」。リンが肥料などに含まれることは先に述べた。それが海に流れ込むと、表層にいる植物性プランクトンなどの活動が活発になる。その結果、「大量発生した微生物によって海中の酸素が消費され、生物が生きていけない環境になってしまう」(大竹理事長)のだ。日本近海では高度経済成長期にたびたび赤潮が発生し、魚が大量死した。これも工場や農場から流出したリンが一因とされ、工場廃水の規制が強化されるきっかけとなった。

「さらに、これが地球規模で起きると、生物の大量絶滅が起こる」と大竹理事長。この現象は「海洋無酸素事変」と呼ばれ、過去にはジュラ紀などで少なくとも数回発生したことが分かっている。海中の酸素がなくなると、生物の死骸が分解されないまま積み重なり、特殊な地層ができることから確認できる。当時の地球にまだ人類はいないが、気温の上昇や火山活動の活発化などが引き金になった可能性が指摘されている。

いずれにせよ、陸から海へのリン流入(=リン負荷速度)が1100万Pトン/年を超えると、その後1000年以内に海洋無酸素事変を引き起こしかねないとされる。ところが現状はこの限界値の2倍に当たる2200万Pトン/年。これがプラネタリー・バウンダリーで「不安定な領域を超えてしまっている」と判断された理由だ。同様に湖などの淡水域でも、620万Pトン/年の限界値に対し、現状は1400万Pトン/年と大幅に上回っている。

枯渇しかねないリン鉱石、輸入依存の日本は?

とは言え、基準値を超えても大量絶滅が起きるのは1000年以内。地球温暖化以上に先の話に感じてしまう。ところが、足元でも別の深刻な問題が起きつつあるという。「実は、リン鉱石が枯渇しかねない」(大竹理事長)。これがリンをめぐる第2の問題だ。

わたしたちが農業や工業で使っているリンのほぼすべては、地下資源であるリン鉱石から得ている。自然界でリン鉱石ができるまでには、数千万年もの長い年月が必要だ。もし人間がリン鉱石を採掘し、利用した後で海に流し続ければ、やがて枯渇してしまう。

リンの希少性については、世界も気づいている。世界第2位のリン消費国である米国(2005年、国立環境研究所の中島謙一氏調べ)は、1995年にリン鉱石の輸出を停止し、輸入国に転じた。自国の資源を保護するのが目的だ。こうした動きは主要産出国のモロッコなどにも広がりつつある。

実は、この流れに最も大きな影響を受ける国の1つが日本。日本は世界第8位のリン消費国(同)であるにもかかわらず、リン鉱石に乏しい。従来は主に米国からの輸入に頼ってきたが、その禁輸に伴い、現在は輸入先を中国や南アフリカなどに変えてしのいでいる。しかし、こうした国もいつ米国のように方針を転換するか分からないのが現状だ。

回収・再資源化でリンの自給体制構築も

人間の活動に欠かせないリンを、これからどう確保していけばよいのか。「そのヒントは日本にある」と大竹理事長は指摘する。「日本に地下リン資源はないが、地上リン資源はたくさん存在する。自給体制を構築できる可能性さえある」―。

どういうことか。日本では、家畜糞尿(リン含有量は年間約6.6万トン)や食品廃棄物(同約8.5万トン)については、大半がリサイクルされている。しかし、鉄を製造する際に発生する副産物である鉄鋼スラグ(同約11.4万トン)や農業廃棄物(同約2.9万トン)、下水汚泥(同約4.2万トン)などは、利用せずに廃棄しているのが実情だ。

この鉄鋼スラグなどに含まれているリンを回収・再資源化することができれば、年間約20万トンのリンが国内で確保できる。この量は、日本が輸入しているリン鉱石やリン製品の量、計22.8万トンにほぼ匹敵するという。

その上、日本には世界をリードするリン回収の枠組みや再資源化技術もある。2008年には行政の縦割りや民間企業間の壁を越え、リンの回収・再利用に取り組む「リン資源リサイクル推進協議会」という組織も設立された。

実は、2013年に欧州で設立された「欧州持続的リン協議会」も、日本の協議会を参考にしたものだ。2019年には欧州連合(EU)が欧州肥料法を大改正。化学肥料と対等に競争できる市場を構築するため、家畜糞尿や食品廃棄物などから作る「イノベーション肥料」にCE(Circular Economy=循環経済)マークを与えるなどの支援策を打ち出した。

ドイツやスイス、オーストリアなどでは、下水汚泥からリンを回収することが義務づけられた。リンの回収は下水処理場の業務となり、回収にかかる費用は企業や市民が負担することになった。この政策によって、下水からのリン回収は経済採算性の分岐点を越え、ビジネスとして成立するようになったという。

リン問題への関心を気候変動並みに高めたい

真っ先にリン再利用の仕組みを作り、欧州にも刺激を与えた日本。ところが皮肉なことに、当の日本では回収・再資源化が思うように進んでいないという。「現在はまだ安価な肥料を海外から買える。だったら当面はそれでいい、という目先の損得勘定が取り組みを妨げている」と大竹理事長は指摘する。だが、この「危機はまだ先」という考え方こそが、リン問題の最大のリスク要因かもしれない。

そもそもプラネタリー・バウンダリーの評価で、気候変動が中程度のリスクに分類されているのは、人類への影響が小さいからではない。大竹理事長は「世界が問題の深刻さを理解し、既に対策に乗り出しているからだろう」と推測する。裏返せば、リン問題のリスクが高いと評価されたのは解決不能だからではなく、深刻な問題であるにもかかわらず対応が遅れているからだ。

危機管理で最も重要なことは、危機の存在に気づくことだと言われる。しかし、そうした観点から見たとき、リンをめぐる問題は気候変動などと比べて知られているとは言い難い。海に囲まれた日本にとって、水産資源の保全は重要な課題。また、工業分野での原料確保の面でも対策を急ぐ必要がある。まずはリン問題への関心を気候変動並みに高める。そこから始める必要があるかもしれない。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!