脱炭素社会へ潮流つくったCOP26

=日本は守りから攻めへ転換を=

英グラスゴーで開かれた第26回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP26)は、2021年11月13日に閉幕した。議長を務めた英国のアロック・シャルマ氏は、最後の全体会合で「こうした終わり方になったことを謝罪する」と声を詰まらせた。石炭火力発電について「廃止」ではなく、「削減」と表現を弱めた合意文書を採択せざるを得なかった無念さが胸をよぎったのだろうか。

ただ、筆者は今回のCOP26は世界の地球温暖化防止の流れを大きく前進させたと考える。その成果と成功の要因、日本が突きつけられた課題などをまとめた。

英グラスゴーで開かれたCOP26

(出所)stock.adobe.com

Ⅰ.COP26の成果とは

合意内容を振り返ると、一部で妥協はあったものの、重要な部分で前進が見られたことが分かる。主な成果を振り返っておこう。

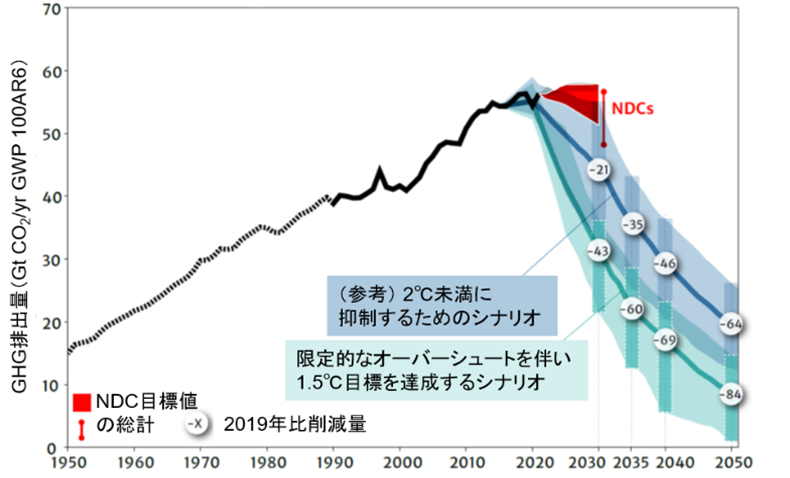

(1)温室効果ガス排出削減の強化

① 各国の目標引き上げ

議長国の英国が最も力を注いだのが、産業革命前からの地球全体の気温上昇を1.5度に抑えるため、各国の温室効果ガス排出削減の取り組みを強化することだった。

このため、ジョンソン英首相とシャルマ議長を中心に精力的に各国への働きかけを行った。しかしCOP26開幕前、すでに欧州連合(EU)は2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることと、2030年に1990年と比較して少なくとも55%削減する方針を明らかにしていた。米国もバイデン政権誕生後、2050年の実質排出ゼロと、2030年に2005年比で50〜52%削減することを表明した。

日本も2020年10月、当時の菅義偉首相が2050年までにカーボンニュートラルを目指すと宣言。2021年4月には、2030年度の目標について、2013年度から46%削減することとし、「さらに50%の高みに向けて挑戦を続けていく」とした。これは経済産業省の審議会で「本当に実現できるのか」などと厳しい意見が出されるほど、背伸びをした数値だった。

このように、既に主要国が大胆な削減目標を掲げてしまった後では、COP26 で目立つ成果は見込みにくい。一方、新興国は経済発展を妨げかねない削減目標の引き上げには消極的だ。筆者は、いくらジョンソン首相とシャルマ議長が説得に回っても、新たに削減目標を引き上げる動きは限定的だと予想していた。

ところがCOP26直前の2021年10月、オーストラリアやアラブ首長国連邦(UAE)などが相次いで2050年の実質排出ゼロの目標を掲げた。ロシアもプーチン大統領が2060年の実質排出ゼロの目標を検討していると表明した。

COP26開幕後、インドのモディ首相も首脳級会合で、2070年の実質排出ゼロ目標を表明し、2030年までにエネルギーの50%を再生可能エネルギーで賄うと述べた。インドなどCO2の排出量が大きい国が、目標を引き上げた意義は大きい。

さらに、採択された「グラスゴー気候合意」では、締約国に対し、パリ協定の温度目標(=21世紀末の気温上昇を2度未満に抑え、1.5度以内にとどめるよう努力する)を達成できるよう、必要に応じて2030年の中間目標を2022年末までに再検討し、強化するように要請した。

主要国の温室効果ガスの実質排出ゼロ目標 (出所)各種報道などを基に筆者

(出所)各種報道などを基に筆者

② 1.5度目標への合意

グラスゴー気候合意は、「1.5度の上昇に抑えることは2度の上昇に比べ、気候変動の影響をはるかに小さくできる」と明記。その上で、「1.5度の上昇に抑える努力を追求することを決意する」と強調、パリ協定よりも表現を強めた。

そして目標達成のため、世界のCO2排出量を2030年までに2010年のレベルから45%削減し、今世紀半ばまでには実質ゼロにするなど、具体的な道筋も共通認識として示した。

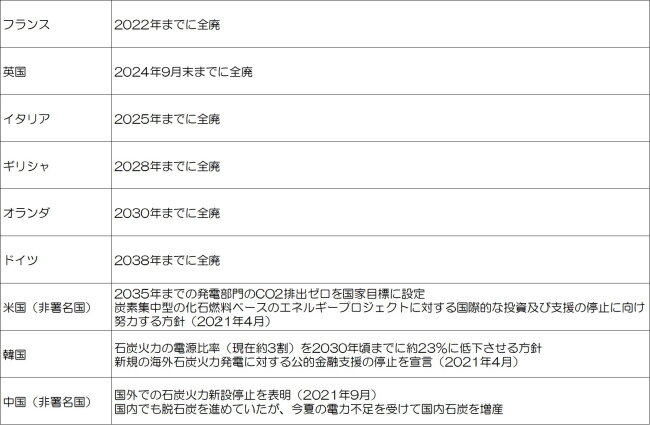

③ 具体的な行動の強化

COP26で最も注目されたのが石炭火力発電の扱いだ。合意には、温室効果ガスの抑制策が講じられていない石炭火力の「段階的な縮小」と、非効率な化石燃料発電に対する補助金の段階的な廃止などが盛り込まれた。石炭火力発電については段階的な「廃止」とされていた議長案が、最後になってインドや中国の反対で「縮小」に変わったことが注目を集めた。

COP26期間中には、排出削減対策を講じていない石炭火力について、主要国は2030年代に、他の国も40年代に廃止するという声明には、欧州勢のほか韓国やインドネシアなどアジア勢も加わった。最終的に46カ国・地域が署名している。

また、米国やカナダなど20カ国と欧州投資銀行など5機関は、海外での化石燃料分野に対する新規の公的融資を停止することで合意した。

議長国英国が目標としていた電気自動車(EV)への切り替えのスピードアップについても前進があった。英国やスウェーデンなどの欧州諸国に加え、カナダやチリなど24カ国が、2040年までに新車販売のすべてを、CO2を出さないEVなど「ゼロエミッション車」にするという宣言に署名したのだ。

この宣言には、米カリフォルニア州など39の自治体・地域、フォード・モーター、ゼネラル・モーターズ(GM)、ボルボ・カーなど16の自動車メーカーも署名している。

米国はバイデン大統領が積極的な姿勢を見せた。COP26での合意とは別に、メタンの排出削減に向けて90カ国・地域が加わる国際連携枠組みの立ち上げを宣言したのだ。

このように、すべての締約国の合意が必要なCOP決定には至らないまでも、有志の国や地方政府、民間企業などが脱炭素社会への具体的な流れをつくろうとする動きが目立ったのが今回の特徴だった。

石炭火力に関する各国の方針

(出所)資源エネルギー庁第41回総合資源エネルギー調査会

(出所)資源エネルギー庁第41回総合資源エネルギー調査会

電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会「火力政策をめぐる議論の動向」を基に筆者

(2)適応

グラスゴー気候合意において、「Ⅰ.科学と緊急性」の次に記載されたのが「Ⅱ.適応」と「Ⅲ.適応資金」だった。温暖化対策と聞くとCO2の排出抑制がまず思い浮かぶが、これは「緩和」と呼ばれる対策だ。

これに対し「適応」とは、温暖化が起きることを前提に、その被害を防ぐ取り組みを指す。例えば、異常気象による洪水や、海面上昇による浸水の被害を防ぐため、堤防を築くといった対策が含まれる。

適応をめぐっては、発展途上国のニーズを踏まえ、気候変動がもたらす被害への適応能力と回復力を強化する方法が話し合われた。

先進国に対しては、途上国での対策に最高水準の科学技術を活用するための資金供与や能力開発の支援、技術移転の必要性を強調。2025年までに、途上国への資金供与を2019年のレベルから少なくとも2倍にするよう求めた。

岸田文雄首相が途上国の適応への支援を倍増し、約148億ドルとすることを表明したのもこの要請に沿ったものだ。

(3)資金

資金については、首脳級会合でバイデン米大統領が2024年までに4倍にする意向を明らかにした。ドイツのメルケル首相(当時)も2025年までに気候資金を年間60億ユーロに増やすと表明。日本も岸田首相が、6月に表明した向こう5年間で官民合わせて600憶ドル規模の支援に加え、新たに5年間で最大100憶ドルの追加支援を行う用意があると表明した。具体的にはアジア開発銀行などと協力し、脱炭素化を支援する資金協力の枠組みなどを立ち上げるという。

グラスゴー気候合意では、2020年までに年1000億ドルの資金を動員するという先進国の目標が未達であることについて、「深い遺憾の意」を明記。これを早急に達成し、2025年まで続けるように求めた。

それ以降の途上国支援に関する新たな数値目標については、協議体を立ち上げて2020~24年にかけて議論することになった。

(4)パリ・ルールブックの完成

国際的な排出権取引によって温室効果ガスの削減を図る「市場メカニズム」についても、詳細が決まった。市場原理を活用するこの取り組みは「パリ協定6条」と呼ばれており、具体的な実施指針を盛り込んだ「パリ・ルールブック」が完成したわけだ。

論点として残っていたのは、国際的に移転される温室効果ガス削減量の二重計上の防止。結局、排出削減プロジェクトを実施するホスト国の政府が承認したクレジットのみ活用できるとすることでまとまった。

1997年の京都議定書に基づいて行われたプロジェクトで生み出されたクレジットについては、2013年以降に登録されたプロジェクト分だけが移管できることになった。

Ⅱ.COP26を成功に導いたもの

こうして列挙すると、COP26の成果が決して小さくないことがお分かりいただけるだろう。各国の利害対立の中で妥協が図られたのも事実だが、温暖化防止への取り組みが「後退」したわけではないのだ。では、困難な状況の中で成果を上げられた要因とは何だったのだろう。

(1)議長国・英国のリーダーシップ

この成果に大きな影響を与えたのは議長国である英国のリーダーシップだろう。英国は今回、事前に「COP26EXPLAINED」と題するパンフレットを公表、COP26で達成すべき目標を明示した。ゴールを明確に設定したことで、議論がスムーズに進んだ面がある。

パンフレットで掲げられた目標は、①21世紀半ばまでに地球規模でネットゼロを確実に達成し、1.5度を手の届く範囲に維持する②気候変動に適応してコミュニティと自然生息地を保護する③資金を動員する④パリ協定の実施に必要なルール(=パリ・ルールブック)をまとめ上げる―の4つ。既に紹介した今回の成果は、この目標設定によって導かれたものだ。

このうち①では参加国に対し、5年ごとに更新する自国の排出削減目標を引き上げるよう呼びかけた。さらに、石炭火力発電の廃止やゼロエミッション車への切り替えなど、具体的な行動についてのターゲットも明確にした。

同時に英国自身が、率先して自国の新たな取り組みを示した。具体的には海外の化石燃料セクターに対する直接支援の中止や、2030年までに国内のガソリン車とディーゼル車の新車販売を終了することなどを約束したのだ。

③の資金については、先進国に対し年間1000億ドル以上の気候資金を調達するという約束を果たさなければならないと呼びかけ、自らも途上国の支援に5年間で116億ポンドを拠出し、気候関連の融資を倍増させる方針を発表した。

ネットゼロ実現のカギ握る電気自動車

ネットゼロ実現のカギ握る電気自動車

(出所)stock.adobe.com

(2)危機感を共有した各国首脳

こうした英国のリーダーシップもあり、参加した各国首脳が危機感を共有できたこともプラスに働いた。例えば開会直後の11月1、2両日には首脳級会合(=世界リーダーズ・サミット)が開催され、バイデン米大統領や岸田首相ら130カ国以上のリーダーが交流を深めた。

演説に立ったグテーレス国連事務総長の発言は強烈だった。「化石燃料に対するわたしたちの依存症は、人類を破滅の瀬戸際へと追いやっている」「最近の気候行動についての発表は、わたしたちが物事を好転させるための軌道に乗っているという印象を与えるかもしれないが、これは幻想だ」「小さな島嶼(とうしょ)途上国や他の脆弱な国にとって、失敗は死刑判決だ」など激しい言葉を発し、G20などに覚悟を促した。

ジョンソン英首相も、ホスト国の代表として「人類は長い間に、気候変動の時計を使い果たしてきた。終末時計は午前0時まであと1分。わたしたちは今、行動する必要がある。もし今日、気候変動に真剣に取り組まなければ、子どもたちが明日、それをするには遅すぎることになるだろう」などと、次世代への責任を訴えた。

これに加え、途上国のリーダーも声を上げた。中米コスタリカのアルバラド大統領は、「世界のリーダーが企業のCEO(最高経営責任者)であったなら、結果を出せなかったために全員が解雇されるだろう」「世界の指導者たちは、軌道から著しく外れてしまっていることに対して責任を問われるべきだ」などと述べ、先進国に一致した行動をとるように求めた。

Ⅲ.日本が考えるべきこと

数々の成果の一方で、日本に目を転じると多くの課題が浮き彫りになった。われわれはCOP26で出された「宿題」に取り組んでいく必要があるだろう。

(1)世界との危機感の共有を

2021年10月末、COP26に向けて経団連と経済同友会が提言を出した。いずれも、先述の「パリ協定第6条」の詳細ルールについて合意を最重要課題として挙げていた。日本のメディアは排出権取引に関するパリ協定第6条がCOP26の最大課題であるかのように報じていた。

しかし、実際のCOP26 で最も重要な議題は、温室効果ガス排出削減の強化であり、途上国における適応策の強化とその資金の増額だった。

日本の温室効果ガスの排出量は世界全体の3%でしかない。このため、主たる排出国である中国やインドなどの取り組みこそが重要で、日本にとっては排出権取引などによってそれにどう貢献するかが大切だとの声もよく聞かれる。

だが、その新興国や途上国の多くが訴えたのは、気候変動は自分たちにとって死活問題であり、先進国に一致して行動を強化してほしいということ。今後、日本が新興国や途上国と協力して気候変動問題に対処していくには、そうした危機感を理解し、共感することから始める必要があるだろう。

(2)守りから攻めの姿勢へ

日本は、2030年度の削減目標について2013年度から46%削減することとし、その目標を実現する具体策として「エネルギー基本計画」を決定した。しかし、その中で示された2030年の電源構成では、石炭火力が19%を占める。

COP26においては、その石炭火力について多くの国が「廃止」すべきだと主張した。最終的にグラスゴー気候合意は、「段階的縮小」という表現に落ち着いたが、石炭火力に関する声明をまとめたシャルマ議長は「石炭火力の終わりが見えてきた」と語った。

日本では、こうした世界の潮流が認識されていないのではないか。24カ国の政府に地方政府、自動車メーカーまでもが署名したガソリン車廃止をめぐる宣言についても同様だ。

石炭火力やガソリン車の廃止については世界の潮流となっており、おそらく日本も避けることができない。そうであれば、再生可能エネルギーや電気自動車の開発などで世界の一歩前に出るといった「攻め」の姿勢に転じるべきではないだろうか。

世界で導入が拡がるカーボンプライシングについても、「守り」の姿勢が目立つ。EUなどが採ろうとしている炭素国境調整措置(=海外からの輸入品に炭素価格を賦課する制度)に対し、日本の産業をどう守るかという発想で対応するかに見えるのだ。

逃げ切れない困難に対しては、「攻め」に転じたほうがかえって楽になることもある。COP26によって流れが決定づけられた現在は、方針転換を決断する最後のチャンスかもしれない。

(3)世界のルール作りを担う外交力を

今回のCOP26で議長国を務めた英国は、精力的かつ巧妙なリーダーシップで脱炭素社会に向けて大きな潮流をつくった。

また、「新冷戦」と呼ばれるほどの対立を抱える米国と中国も、この10カ月間でケリー米大統領特使と解振華・担当特使を中心に30回近くのビデオ会議と4回の対面会議を実施。COP期間中もほぼ毎日協議を行ったと報じられている。日本に求められるのは、こうした世界を牽引するリーダーシップだ。

気候変動問題の解決には中国、インドなどの新興国や途上国の取り組みが重要だ。日本は同じアジア太平洋地域に位置する主要国として、中国とインドを含めたアジアの国々や、太平洋の小さな島嶼国などとの連携を強化すべきだろう。その上で、COPなどの場では脱炭素社会に向けてリーダーシップを発揮すべきではないだろうか。

COP26を通じて改めて浮き彫りになったのが、欧米の「ルールづくり」へのこだわりだ。世界が決めたルールに対応する国から、世界のルールづくりを牽引する国へ―。今、日本には官民の総力を挙げた取り組みが求められている。

次世代へ渡したい美しい地球

次世代へ渡したい美しい地球

(出所)stock.adobe.com

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!