難局打開は再生エネの「地産地消」で

=独シュタットベルケに学ぶ=

【編集部から】リコーグループは2022年6月を「リコーグローバルSDGsアクション月間」と定めました。

当研究所もSDGs関連のコラムを公開致しますので、御愛読のほどお願い申し上げます。

2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、エネルギー安全保障における地政学的リスクを浮き彫りにした。一次エネルギーのロシア依存が高い欧州各国は大きな打撃を受けているが、中でもドイツが抱えたリスクの大きさは際立つ。この難局を、ドイツはどう乗り切ろうとしているのか。地域の電力供給で大きな役割を果たし、再生可能エネルギー(再エネ)普及を主導してきた公的企業「シュタットベルケ」に改めて注目が集まっている。

ロシア情勢の影響、強く受ける

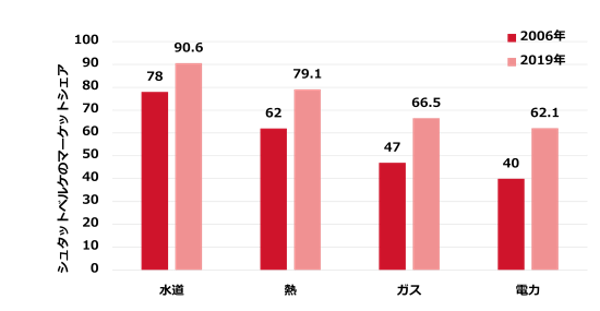

ドイツは脱炭素化の実現に向け、原子力発電を廃止し再エネを拡大する政策を打ち出している。その移行期に重要な役割を果たすのが、他の化石燃料と比べ温室効果ガスの排出量が少ない天然ガス。天然ガス比率を高めて低炭素な経済活動を推進しつつ、最終的には再エネに切り替えていくという方針だ。

ドイツはその供給源をロシアに求めた。ロシアからパイプラインを引き、安価な天然ガスを調達。このため輸入量の5割以上をロシアに頼るエネルギー構造ができあがった。

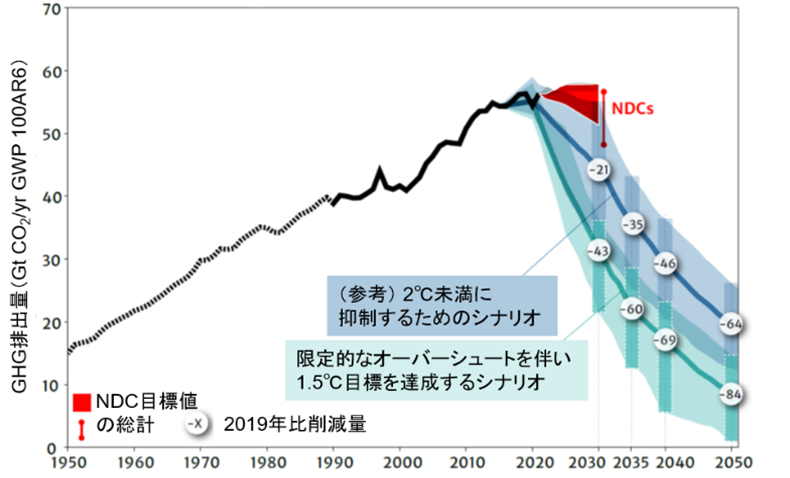

ドイツの天然ガスの調達状況(2020年) (出所)ドレスデン情報ファイルを基に筆者

(出所)ドレスデン情報ファイルを基に筆者

しかしロシアのウクライナ侵攻をきっかけに状況は一変する。欧州連合(EU)各国は経済制裁を発動。ドイツも協調し、脱ロシア化に舵を切った。新たな天然ガスパイプライン「ノルドストリーム2」の承認手続きは停止。ロシアからの輸入比率を2024年夏にも10%程度まで下げる考えを示したのだ。このペースで脱ロシア化を進めれば、短期的にドイツ国内のエネルギー価格が高騰するのは間違いない。

この危機に対応するため、ドイツは欧州各国とともにエネルギー安全保障の新たな枠組みを模索している。その方向性は、①天然ガスの代替調達先の確保②省エネの推進③再エネの強化によるエネルギー自給率の向上―である。

このうち、再エネによるエネルギー自給率の向上を目指す取り組みの1つが「エネルギーの地産地消」だ。太陽光発電や風力発電といった再エネは、他国に依存することなく創出できる純国産エネルギー。脱炭素化だけでなく、エネルギー安全保障の観点からも重要とされる。ドイツでは、各地域での再エネ普及を「シュタットベルケ」が主導している。

地域で多様なインフラを提供

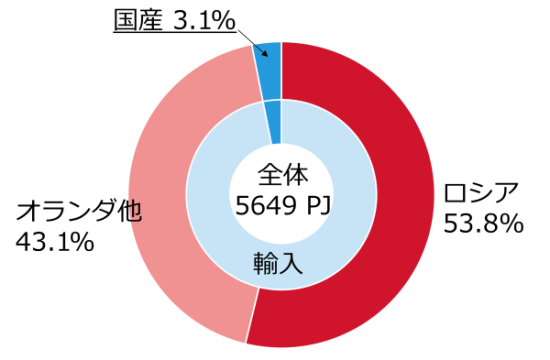

ドイツのシュタットベルケは、2018年12月時点で1474社が存在しており、地域住民に電力のほか水道やガス、熱供給や通信サービスなど幅広いインフラサービスを提供している。こうすることで高収益のサービスで生じた黒字を、単独では赤字のサービスに回すことができる。住民は「我がまちのインフラ整備を一手に引き受けている」と好印象を持ち、そうした支持を背景に成長を遂げてきた。

独シュタットベルケの公共サービス分野シェア (出所)Statista「Anteil kommunaler Unternehmen an der Energie und Wasserversorgung in Deutschland im Jahresvergleich

(出所)Statista「Anteil kommunaler Unternehmen an der Energie und Wasserversorgung in Deutschland im Jahresvergleich

2006 und 2019」を基に筆者

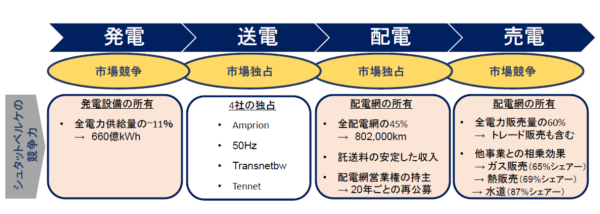

経営基盤もしっかりしている。シュタットベルケの起源は、地域の熱供給や水道などの公共サービスだ。このため多くの場合、地域のガス配管網と配電網の利権を確保している。地域独占による利益を享受できる環境が整っていたと言える。

シュタットベルケの電力市場における競争優位性 (出所)ラウパッハ立命館大学教授

(出所)ラウパッハ立命館大学教授

シュタットベルケの研究に長年従事する立命館大学のラウパッハ教授は、「シュタットベルケは大きなプレイヤーになってきており、ドイツの再エネ容量の1割程度を保有している」と説明する。太陽光発電や陸上風力発電など、ドイツの再エネは地域に根付いた企業によって拡大されてきたのだ(インタビュー参照)。

インタビューに答えるラウパッハ教授

インタビューに答えるラウパッハ教授

(写真)筆者

急がれる日本のエネルギー自給率向上だが...

1次エネルギーの9割を輸入に頼る日本にとっても、ロシア・ウクライナ問題は対岸の火事ではない。ロシアからの1次エネルギー輸入量は全体の8%程度にとどまる。しかしその多くは天然ガス田「サハリン1」など国家プロジェクトで、安価で安定的な供給源として大きな役割を果たしている。仮に調達ができなくなれば代替先を探さなければならないが、世界中で争奪戦になっているため調達価格の高騰は避けられないだろう。

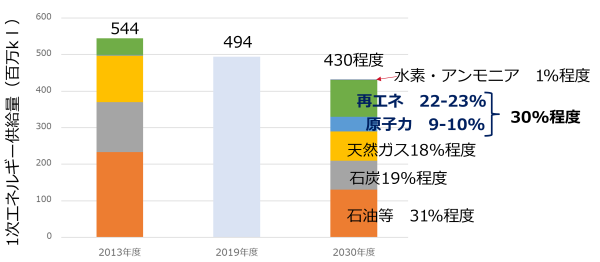

日本がエネルギー安全保障に無頓着だったわけではない。ウクライナ情勢が悪化する前から1次エネルギーの自給率向上に取り組んできた。再エネ比率拡大についても、2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画で、2030年に現在の約10%から22~23%に引き上げる目標を示している。

日本が目指す2030年の一次エネルギー構成 (出所)資源エネルギー庁「第6次エネルギー基本計画」を基に筆者

(出所)資源エネルギー庁「第6次エネルギー基本計画」を基に筆者

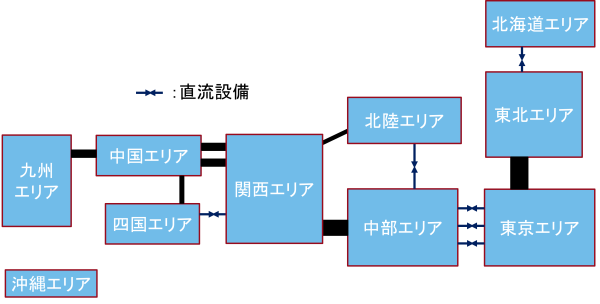

だが、日本では国内の送電網の整備が、再エネ拡大という変化に追い付いていない。日本の電力系統は、エリア間をつなぐ送電網の容量が小さい。下の図からも分かるように、特に中部エリアと東京エリアや、北海道エリアと東北エリアなどの接続が弱く、有事の際に融通ができない弱点がある。2022年3月に経済産業省が発令した「需給ひっ迫警報」の背景にも、地域間での融通が難しかったことがある。

日本の電力系統構成イメージ (出所)資源エネルギー庁資料を基に筆者

(出所)資源エネルギー庁資料を基に筆者

エリア内についても送電網に流せる電気容量に制限がある。例えば天候がよく太陽光発電の発電量が上がったとしても、上限を超えて流すことができない。結果として再エネを捨てることにもなりかねない。このように課題は可視化されてきているが、具体的な整備計画はいまだ議論の最中であり明確になっていないのだ。

地域エネの成功の鍵は地元の協力と連携

日本もドイツのシュタットベルケのように、分散型の地域エネルギーの創出によって、この難局を乗り切れないだろうか。前出のラウパッハ教授は相当ハードルが高いとみる。日本の新電力は電力小売りが中心で、ほとんどが自前の発電施設を持っていないためだ。配電設備や配電網もないため、シュタットベルケと異なり付加価値を生み出せる分野が限られている。

ただ、成功している地域エネルギー会社がないわけでもない。そうした地域では、「自治体自身や地域の団体・企業など自分達の持っている資産や資源を棚卸し、それを活用してプラスアルファの価値を生み出している」(ラウパッハ教授)という。例えば地元のケーブルテレビ局が出資し、新電力の利用拡大を後押しするなどの例がある。

自治体には活用できる資産がたくさん眠っている。例えば一般廃棄物処理用の焼却炉や上下水道設備を活用し、再エネを創出できる。公共サービスの利用料金を請求する仕組みも立派な資産だ。これを電力サービスのマーケティングに活用できれば相乗効果が期待できる。シュタットベルケのように「我がまち」意識を盛り上げて地元住民や企業を巻き込むことができれば、日本でも地産地消型の地域エネルギーを育てることができるかもしれない。

【インタビュー】

=ラウパッハスミヤヨーク・立命館大学経営学部教授=

ロシア情勢の悪化を受けたドイツのエネルギー事情やシュタットベルケの最新動向について、学外研究のためドイツに滞在している立命館大学のラウパッハスミヤヨーク教授に聞いた(インタビューは2022年4月に実施)。

―シュタットベルケを取り巻く環境は。

ウクライナ問題が発生する前から、電力市場で大きな利益を生み出せる時期が過ぎ、競争が厳しくなっています。そこでシュタットベルケは、新しい事業を生み出すという大きなチャレンジを進めています。1つは再エネ部門の拡大。再エネの設置容量の1割程度をシュタットベルケが持っています。風力やメガソーラーなども手がけています。

もう1つは熱供給の分野で、地域暖房やそれに合わせたヒートポンプ事業などです。モビリティ(交通分野)と、再エネを中心とした分散型エネルギーシステムにも力を入れています。例えばブロックチェーンを使ってデータを管理し、地産地消モデルを作る。電気事業者や通信サービス事業者と提携し、デマンドレスポンス(電力需給の調整)やVPP(仮想発電所)の仕組みをつくる。そういった話題性のある領域をシュタットベルケが中心になって推進しています。シュタットベルケが自治体の環境政策やエネルギー政策の主体になっているのです。地元のあらゆるインフラサービスを経営する総合サービス・プロバイダーに変身しようとしているところが多くなってきています。

総合サービス・プロバイダーに変身する独シュタットベルケ (出所)ラウパッハ教授

(出所)ラウパッハ教授

―ロシアによるウクライナ侵攻の影響は。

シュタットベルケはここ10年、自前の発電施設に積極投資していました。これらのうち石炭火力は脱炭素によって終息していきますが、これから天然ガス火力も同様の道を進むでしょう。ロシアのウクライナ侵攻による価格高騰によって、天然ガスが(脱炭素化移行期の)ブリッジテクノロジー(橋渡し技術)ではなくなるという危機に直面しているからです。天然ガスを(次世代のエネルギーとされる)水素やアンモニアに置き換える場合も、膨大な投資が必要です。

―脱炭素化の移行期が早まるのか。

そうですね。さらに(ショルツ)新政権が立ち上がり、カーボンニュートラルの目標を2045年まで前倒ししました。その核となる施策は再エネです。2030年までに電源構成比を65%まで上げると言い切っているので、ものすごい投資が必要になります。今までの2、3倍のペースで増やさなければならない。その資金をどうするのか、課題も残っています。

ここ5、6年は再エネの新規投資が停滞していました。これからは新しいプロジェクトもやらなければいけない。しかし例えば、南部のバイエルンで風力発電を作ろうと思ったら(規制などで)コストが高くなってしまうし、反対運動も強い。それらをどうするかといった政治的な課題解決も必要です。

―日本における地域エネルギーの展望は。

マクロ的に考えると、再エネは絶対的に足りないですね。日本の第6次エネルギー基本計画では電源ミックスを狙っています。原子力をあそこまで引き上げるのは不可能に近いとも言われています。また、計画に盛り込まれたSMR(小型モジュール炉)は2030年までは実現できないでしょう。石炭はCCS(二酸化炭素を回収し地下に埋める技術)などに頼っているように思えます。経済性と安全性、環境性を考えると、やはり再エネを加速的に増やさなければいけないのではないでしょうか。

日本にはそのポテンシャルがあります。ただし再エネは分散型になるので地域での取り組みが重要です。もちろん海洋(洋上風力)は日本に大きなポテンシャルがある。しかし私は太陽光と陸上風力をもっとやらないといけないと思います。そして、それはどうしても地域(での創出)になるのです。

ドイツと日本を比較すると、風力の役割が全く違う。ドイツは風力がメインです。太陽光については、日本では発電量10キロワット以下の小さなものと、数メガワット(1メガワット=100万ワット)クラスに二極化しています。この隙間の部分が非常に重要だと思います。

例えば250キロワット~1メガワットクラスは、倉庫や工場の屋根、商業施設に設置するのに適していますが、日本ではそれほど普及していません。まだ未開発ということです。これもやはり地域での取り組みが重要になります。

日本の地方には中堅・中小企業があり、商工会のような組織もある。自治体や地域新電力、地元企業や大企業の地元工場などが連携したり、NPO(非営利組織)や市民団体などの参画を促したりと、さまざまなステークホルダーをうまく組み合わせていくことが必要だと思います。日本では再エネ施設に対して、森林破壊や景観悪化などの悪いイメージも広がっています。再エネ施設の新設には、住民の協力と理解が不可欠。それが、日本の地域新電力を増加させるための課題です。

(写真提供)ラウパッハ教授

(写真提供)ラウパッハ教授

| ラウパッハ・スミヤ ヨーク (RAUPACH SUMIYA Joerg) 立命館大学 経営学部 国際経営学科 教授。1997年 ドイツDuisburg-Essen大学経済学部東アジア学科博士課程卒、博士(経営経済)。独ローランド・ベルガー シニアコンサルタント、トルンプ株式会社 代表取締役専務、ドイツ日本研究所 経営・経済研究課研究員、NEC SCHOTT コンポーネンツ株式会社(現ショット日本株式会社) 管理部 ジェネラルマネジャー及び代表取締役社長、SCHOTT Electronic Packaging GmbH Innovation Management、FOM大学教授を経て、2012年より現職。2019年6月より日本板硝子株式会社 社外取締役(併任)。 |

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!