里山から学ぶ自然環境の持続性確保 ~日本の生物多様性を維持する道は~

企業に求められる非財務情報開示の範囲が「気候変動」から「自然環境や生態系、生物多様性」の保全に広がり始め、国際的にも注目を集めている。この領域に対して、企業はどのような取り組みが求められていくのか。そのヒントになるのが日本の「里山」。人間が適切に管理・保全する環境こそが生物多様性につながるのだ。

野外に放すと罰則

自然や生物多様性の保全を進めることは、我々が安全・安心な生活を実現するために欠かせない。その取り組みの一つとして日本では外来生物対策が強化された。外来生物と言っても、すべての外来生物が規制対象になっているわけではない。「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)で規制対象としているのは、明治時代以降に日本に入り込んだ外来生物の中で、農林水産業や人の生命・身体、生態系へ被害を及ぼす、もしくは及ぼす恐れがあるため、法律に基づいて指定された「特定外来生物」だ。

特定外来生物に指定されると、原則として輸入や飼養、運搬、野外に放つこと(いわゆるキャッチ・アンド・リリースを除く)が禁止される。ただし、学術研究等の一定の目的の場合に限り、許可を受けて輸入や飼養等ができる。

アメリカザリガニ&アカミミガメが対象に

今年6月、意外な生物が規制対象に加わった。それは、アメリカザリガニとアカミミガメ。外来生物法が改正され、「条件付き特定外来生物」として規制がスタートしたのだ。これまで通り一般家庭での飼養や個人での無償譲渡などは許可無しでできる一方、販売や購入、輸入、野外への放出などについては原則として通常の特定外来生物と同様の規制を受けることになった。

公園に定着・繁殖しているアカミミガメ【7月18日、茨城県つくば市】

公園に定着・繁殖しているアカミミガメ【7月18日、茨城県つくば市】

なぜ、条件付き特定外来生物という扱いなのか。それは、飼育管理下からのこれ以上の野外流出を防ぎ、現状よりも増えないようにすること、そして、まだかろうじて残っている自然生態系への侵入を防ぐことが狙いだ。

アメリカザリガニやアカミミガメは、日本人にとって非常に身近な生き物。近所の公園や河川に生息しているうえに、非常に多くの人が普通に家庭で飼育をしている。国や地方公共団体による急激な規制強化で飼育まで禁止されれば、かえって自然界に放たれてしまう懸念がある。

飼育は可能

このため法改正して新しい区分を設け、飼育を続けることができるようにしながら、通常の外来生物と同様に販売や購入、輸入、野外への放出などを規制。家で飼いたくなくなったからといって自然界に放出したら3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。

生態リスク評価の第一人者である国立環境研究所生物・生物多様性領域の五箇公一・リスク評価・対策研究室室長は、このタイミングでの規制対象追加について「ようやく管理の法的根拠が示された」と感慨深げだ(インタビュー参照)。

外来生物は日本に生息していなかった種で、人間の経済活動と共に故意にまたは意図せず日本国内に流入・定着してきたものである。このうち特定外来生物は、今年6月時点で157種類。環境省が哺乳類や両生・爬虫類、魚類、昆虫類、植物など多岐にわたる分類群の生物を指定している。

ほぼ日本全土で定着

先のアカミミガメは、ほぼ日本全土で定着が確認されており、在来種ニホンイシガメの生息域を奪い、さまざまな水生動植物を食害するなどの被害が報告されている。

他にも特定外来生物は意外と身近に生息している。元々台湾に分布していた「クリハラリス(タイワンリス)」は、1935年に伊豆大島の公園から逃げ出したことを皮切りに、神奈川県南東部や静岡県東伊豆町(熱川)、岐阜県岐阜市(金華山)、大阪府大阪市(大阪城)、和歌山県和歌山市(友ヶ島・和歌山城)、長崎県、熊本県など日本各地に観光用として放されたり、逃げ出したりして広く定着。

中国南部から東南アジア北部にかけて広く生息する「ガビチョウ」は、ペットとして輸入された個体が逃げ出し、南東北や関東、中部、九州北部の里山など人家に近い低山の雑木林に主に生息している。このように人間の都合で持ち込まれた外来種が自然界に逃げ出し、定着していっているのだ。

特定外来生物のタイワンリス(左)とガビチョウ(右)【5月4日、神奈川県横浜市】

特定外来生物のタイワンリス(左)とガビチョウ(右)【5月4日、神奈川県横浜市】

外来生物の確実管理は待ったなし

外来生物は、人間の社会活動が活発になることで人間と一緒に移動して住みやすい環境、例えば人が手を入れた里山や雑木林、さらには住宅地などに順応し、定着していく。外来生物対策に関し、五箇室長は「相手は生き物だから。何があるかわからないということを想定し、逃げてしまった際にどう対策できるか事前に考えられることが重要」と強調する。

野外に放出された外来生物は、日本では人が手を入れた里山や雑木林、住宅地、都市部、さらにはこれらの開発エリアに囲まれ、孤立しつつある自然保護エリア内にも侵入して、希少種・固有種を脅かす存在となっている。こうした実態を踏まえると、外来生物の確実な管理は待ったなしの状況なのだ。

国際社会ではどうか。日本では外来生物対策が前進し、生物多様性の保全への取り組み強化が身近なものとして注目されているが、より大きな視点から自然や生物多様性の保全に対する動きが活発化している。

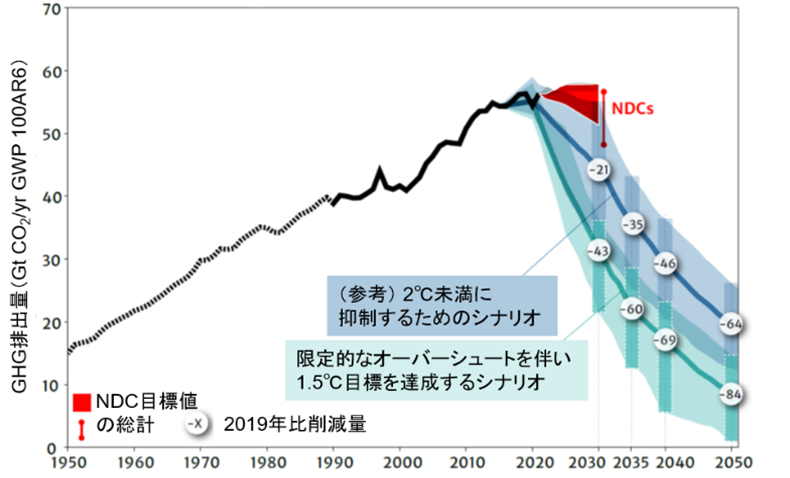

「30by30目標」

2021年に英国で行われた先進7カ国首脳会議(G7サミット)で各国は30年までに陸と海の30%以上を保全する目標「30by30目標」を約束し、生物多様性の損失を止めて回復軌道に乗せるネイチャーポジティブを打ち出した。また22年にカナダ・モントリオールで開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)は、この「30by30」を目指すと定めた。

このような動きは、各国の政策だけではない。金融セクターが中心となり、企業にも「自然環境や生態系」の取り組みに関する情報開示を求め始めている。その一つが「自然関連財務情報開示タスクフォース」(TNFD)で、情報開示のガイドラインに基づき世界の金融の流れを自然にとってマイナス(減少)からプラス(増加)に移行させることを目指す。

企業に求められる情報開示

企業はどのような情報開示が評価されていくのだろう。一つの指針が「EUタクソノミー」(注1)だ。その一環で今年 6 月に公表された環境委任法(案)で、生物多様性の実質増加のみが保全活動にカウントされることが明確に示された。単に脱炭素化に貢献する植林は生物多様性保全の取り組みとしてカウントされず、種や生息地の回復に向けた効果的な管理が求められる。

注1 EUタクソノミー:EUの2050年カーボンニュートラル目標に貢献する六つの環境分野の事業リストとその技術的スクリーニング基準

このように、企業が果たす自然環境や生態系保全への取り組みは、生物多様性への貢献がより明確に求められる時代に入っている。

代謝少ないと生態系が固定

自然環境の変化が生物多様性を育む―。五箇室長は、生物多様性には環境の時空間的変化(注2)が必須だと力説する。例えば、熱帯雨林になぜたくさんの種類の生物がいるのかというと新陳代謝が激しく、木はすぐ成長しては倒れるということが自然に繰り返される。その結果、林の中は真っ暗になったかと思ったらいきなり明るくなって時空間的な変動が激しい。その隙間隙間に進化が繰り返されるため多様性が維持されている、というのだ。温帯モンスーンやツンドラは時空間的変化が小さい。何もしなければ代謝は少なく、生態系が固定してしまう。

注2 時空間的変化:時間と空間を同時に、場合によっては相互に関連し変化していくさま

人が住むには手入れが不可欠

その一方で、新陳代謝が低い生態系では人間生活は維持できない。それが今よく言われている里山の起源なのだと、五箇室長はその重要性を熱く語る。

人が手を入れた里山の例【8月24日、神奈川県横浜市】

人が手を入れた里山の例【8月24日、神奈川県横浜市】

里山は確かに原始自然を改変するが、一方で、生物多様性を支えている。日本では古くから、人間が土地を開墾し、平地を切り開いてなおかつ自分たちの都合の良いように森も作り変えて、いわゆる里山を作り、生活を営んできた。実は、それが生物多様性をはぐくむ重要な要素だ。日本のような温帯モンスーンでは、人が何も手を加えず放置しておけばその地域ごと最強の樹木で構成される極相林(注3)に行きつき、真っ暗な森の世界になる。

注3 極相林:物群落が遷移を経て極相に達した林で、群落全体で植物の種類や構造が安定し、大きく変化しなくなった森林を言う。

生態系の進化

そこで遷移(注4)が止まり、生態系の機能はスローになって停滞するそうだ。人間に必要な生物多様性は、日本の場合はまさに里山で育まれるのだ。現在問題となっているのは、日本が育んできた雑木林や里山の生態系が、それらの管理が放棄されたことで荒廃したエリアとなり、そこに外来生物が入り込みいっそう回復が難しくなっていることである。

注4 遷移:一群の植物群落が、その作り出す環境により適合した他の群落に変化していくこと

EUタクソノミーで示された、生物多様性の実質増加のみを保全活動にカウントする指針は、筆者には日本の里山を守る活動そのものに映る。単に植林して緑を増やすだけでは生物多様性に貢献しているとは言えず、絶えず人の手を加えることが生物多様性に貢献している。

これまでも多くの企業が、気候変動対策のため植林し、カーボンオフセットを図り、ネットゼロに向けた取り組みを行っている。しかし、これだけでは、生物多様性の保全にはつながらないことを忘れてはいけない。

日本は人口がピークアウトした。これからの日本を描くためには、農林水産業に直接関わらなくとも、少なくなりつつある里山の活用、そこでの新たな取り組みを模索してはどうか。それこそが、日本という国の持続性を保つ答えなのかもしれない。

人の手で管理された雑木林の例【2022年9月、神奈川県横浜市】

人の手で管理された雑木林の例【2022年9月、神奈川県横浜市】

【インタビュー】

外来生物問題から私たちが学ぶべきこと

五箇 公一 国立環境研究所生態リスク評価・対策研究室長

国際社会における環境問題は、気候変動対策に加え自然や生物多様性の保全に広がりを見せている。自然や生物多様性を保全する上で外来生物への適切な対応は不可欠である。そこで、外来生物の生態リスク評価の第一人者である国立環境研究所の五箇公一生態リスク評価・対策研究室長に外来生物問題から我々が学ぶべきことについて聞いた。

―侵略的外来生物の生態リスク評価の研究に関わるきっかけは

もともと、「ハダニ」という葉につく害虫の地理的変異と進化を研究していた。1997~98年くらいから、セイヨウオオマルハナバチの研究に着手した。当時は、農業用のセイヨウオオマルハナバチの(人工で育てられたヨーロッパのハチが花粉媒介用の農業資材として)輸入が始まり、トマト栽培に活用されるという時だった。セイヨウオオマルハナバチは、日本のマルハナバチと交雑して雑種を作るリスクがあることを学会で知り、これは面白いなと思い研究に着手した。

特定外来生物セイヨウオオマルハナバチ【環境省提供(https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html)を一部加工】

特定外来生物セイヨウオオマルハナバチ【環境省提供(https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html)を一部加工】

(当時は)農家はどんどん減り、輸入農産物がどんどん増えていた。セイヨウオオマルハナバチを使い、効率よく受粉させることで品質向上や生産量もアップできる。化学農薬を減らし生物農薬を使うといった総合的有害生物管理(IPM)(注5)も進む。いろんな意味でセイヨウオオマルハナバチの活用が検討されていた。

注5 IPM:農作物に有害な病害虫・雑草を利用可能な全ての技術(農薬も含む)を総合的に組み合わせて防除することで、農薬を全否定しているのではなく、それ以外の技術を導入することで、農薬使用の最適化や人や環境へのリスクを軽減または最小限に抑えることを目指すもの。

生態リスク研究の成果

しかし、外来生物法が2005年に施行され、規制される外来生物(特定外来生物)がリストアップされていく。その中で、セイヨウオオマルハナバチについては国会でも俎上(そじょう)に載り、農業生産と環境保全のはざまに立たされ、その扱いについて議論が紛糾した。その結果、農業で使う際にはハウス全体に網をかけ、逃亡防止を図るなどを条件に産業管理外来種(産業として必要とされる外来生物)として管理。農家だけは使用可能とし、無断での輸入や販売はできないという規制をかけた。それが自分にとっての最初の外来生物の生態リスク研究の成果だ。

外来生物利用の前提は人間の管理下に限定するということである。セイヨウオオマルハナバチを通して分かったのは、相手は生き物なのでどんなリスクがあるか分からないということ。不確実性を念頭に、逃げてしまった際にどう対策できるか考えられることが必要。つまり、①どこにいるかのトレーサビリティー②人間の飼育・管理下に納められる、あるいは逃亡しても確実に防除できるというコントローラビリティー―の2点が確保されなければ安全ではないということだ。

セイヨウオオマルハナバチの場合は、輸入ルートがはっきりしており、さらに使用場面が農業用ハウスに限定されていたため、ネットを張ったり巣箱を適正処分したりすることで、次世代の新女王が野外に逃亡することも防げるということから、これら2点の要件は満たされると判断された。

ヒアリの駆除に活用

しかし、コントローラビリティーという点では、法律による指定前に野生化して増え続けているセイヨウオオマルハナバチ集団の防除についての責任主体を明確にしなかったこと、また有効な防除技術が検討されていなかったことは大きな失敗だった。野生化しているハチの駆除もセットでなければいけないのだが、法律指定の時は、この肝心なポイントの議論が十分になされなかった。

そこで防除技術(予防や駆除)の開発を検討した。昆虫なのでやはり殺虫剤利用がもっとも効果的と考えたが、散布すると他の虫も死んでしまうため、別の方法を模索した。そこでハチは巣を作るという特徴を生かし、働きバチに薬剤を持って帰らせて巣ごと駆除する方法を考えた。特に次世代の女王の成長を止めることが、個体群の増加を抑止するエンドポイントとなることから、巣内の幼虫をターゲットにして昆虫成長制御剤(IGR、脱皮阻害剤)を利用して効果的な防除技術を開発した。しかし、現場では薬剤の使用に否定的な意見も多く、この方法はセイヨウオオマルハナバチではまだ、大々的な実用には至っていない。

しかし、この防除技術の理論を使って現在、ヒアリとかアルゼンチンアリなどの社会性外来昆虫を駆除している。

輸入された物品等に付着し日本に侵入する事例が増加するヒアリ【環境省提供(https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html)を一部加工】

輸入された物品等に付着し日本に侵入する事例が増加するヒアリ【環境省提供(https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html)を一部加工】

―今年6月からアメリカザリガニとアカミミガメが規制対象になった

アメリカザリガニとアカミミガメはあまりにも増えすぎてしまった。本来、(改正法ではなく)外来生物法ができた時から輸入も止め、飼育販売も禁止してこれ以上の分布拡大を防ぐべきだった。当時、環境省としてはそこまで機が熟していなかったのだと思う。何より、飼育者人口も多く、有効な防除法がまだ確立していなかったため、法律指定しても実効性に乏しいと判断されていた。

また当時(2005年ごろ)は、アカミミガメを規制した時に輸出国であるアメリカが自由貿易に対する障害としてクレームをつけてくることも慎重に想定する必要があった。

農業害虫で過去にこんな事例があった。私が専門としている害虫「ナミハダニ」が植物防疫法の規制対象になっていて、そういうものがついている植物であれば、輸入検疫時にその場で廃棄するか持って帰れと命令できた。しかし、貿易自由化が進む中、欧米が「ナミハダニは日本にもいる種だろう」と規制に抗議してきたのだ。

植物防疫法で害虫規制が緩和

確かに日本にもナミハダニは生息しているが、遺伝的な変異は全く異なる。しかし、「同一種を規制するなんてどういったつもりだ」という話になり、やむを得ず規制自体を撤廃した。皮肉なことに外来生物法ができて外来生物の規制強化をしている一方で、植物防疫法という別の法律で害虫規制の緩和がどんどん進んでいしまった時代だったのだ。

今回のアメリカザリガニとアカミミガメの追加規制は、時間が経過して外来生物に対する理解が深まってきていること、本国アメリカで野生個体が数多くいるわけではなく希少種となりつつあることも、指定に踏み切るうえで好適な背景だったと言える。アカミミガメはサルモネラ菌を媒介するリスクがあることから米国内では飼育に関して規制がかけられている。当然に日本でも飼育に際しては注意が必要である。そうしたリスクへの対応も飼育管理の上で重要だと思う。

インタビューに答える五箇公一室長【7月18日、茨城県つくば市】

インタビューに答える五箇公一室長【7月18日、茨城県つくば市】

| 五箇 公一氏(ごか・こういち) 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター 生態リスク評価・対策研究室 室長。 1990年、京都大学大学院修士課程修了。同年宇部興産株式会社入社。96 年博士号取得(農学)。 同年12月から国立環境研究所に入所。現在生物多様性領域 生態リスク評価・対策研究室 室長。専門は保全生態学、農薬科学、ダニ学。著書に『クワガタムシが語る生物多様性』(集英社)、『終わりなき侵略者との闘い~増え続ける外来生物』(小学館)、『これからの時代を生き抜くための生物学入門』(辰巳出版)など。 |

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!