先住民に学ぶ共生、生態系保持 ~デカルト「二元論」の功罪~

「我思う故に我在り」というフレーズを高校で習ったのを覚えている。言わずと知れた400年前の啓蒙(けいもう)思想家デカルトの名言。この考えは、人間の精神と物質を分けて考える「二元論」を社会に広げ、精神の外にある天然資源などを際限なく使う経済活動の基礎となってきた。ボンクラな生徒だったため深く理解できていなかったが、改めて考えてみると行き過ぎた二元論が現代の環境問題にも深く関わっているのだと認識を新たにした。

妻のペットを解剖

デカルトの二元論はかなり極端だ。人間のみが精神を持ち、私たちの精神以外は物質で自分の生身の肉体を含めて単なる自動機械だと論じた。これを証明するために妻のペットだった犬を公開の場で解剖し、犬が苦しむ様子に関して筋肉などが自動的、機械的に反応しているだけだと説明。機械論哲学とも呼ばれた。その後、妻は動物愛護運動を始めたのだから、この極端な二元論が一般に受け入れられたかどうかは疑問だ。

当たり前だが、1世紀とたたないうちに、動物や植物が生きていることが科学的に明らかになり、機械論哲学は否定された。それでも二元論は欧州文化に定着。人間を動植物から切り離し、自然を利用、資源を採取する対象と考えるのが一般的となっていく。この二元論は産業革命や資本主義の発展を後押しする形で欧米を中心に広がる。

啓蒙思想家ルネ・デカルト

啓蒙思想家ルネ・デカルト

起源はプラトンの「イデア」

その帰結の一つが人の外部にある化石燃料や天然資源を際限なく使った急速な経済発展と地球温暖化だったと言えるのではないか。

二元論は、古代ギリシャの哲学者プラトンの「イデア論」=⼈間の頭の中にあるイデア(真実の世界、完全なもの)を基礎とした学説。感覚の対象はイデアの似像とした=に起源を持つが、弟子のアリストテレスはイデア論を批判。「物事の本質は、その物の内にある。あらゆる存在は魂を持つ」と論じている。

アニミズムの排除

ルネサンス期を境にアリストテレスの著作が欧州各地で出回ったこともあって、動植物や山河などに精霊や神が宿ると信じる文化に哲学的な裏付けが与えられた。するとキリスト教の異教徒にアニミズム(精霊信仰、キリスト教の聖霊とは別概念)的思想が広く定着していった。

これを抑圧したのがキリスト教会と資本家だったとされる。教会は唯一神との仲介役としての権威のため、さまざまな場所にいると信じられていた精霊を否定。資本家は土地や資源を所有、利用して生産性を高めるため、アニミズムを障害とみなし、教会と手を携えて暴力を伴って排除していった。

人類学の成果

そうした過程の中でデカルトの二元論が主流になっていったのだが、この二元論とは正反対の考え方があるのを、アマゾンや熱帯アジアの森林などに住む先住民を研究してきた人類学者たちは早くから指摘してきた。動植物と人の間に隔たりを設けず、川や森、今風に言えば地球そのものと人が相互に依存する関係を維持、実感してきたことを明らかにしている。

人類は40万-25万年前に誕生したとされ、その歴史のほとんどの期間、生態系と調和を保ってきた。今も南米の奥地や東南アジアの森林に生きる人々はこうした考えを受け継いでいる。動物や植物などが人間と同じように感情を持ち、精神に基づいて生きていると信じ、時には親族と同等の親しさを感じているという。

南米アマゾンの熱帯雨林に暮らす先住民ヤノマミ族

南米アマゾンの熱帯雨林に暮らす先住民ヤノマミ族

動植物にも魂

人類学の成果によれば、彼らはジャングルに生きる動植物が人間に似た魂や主体性、意志を持ち、仲間同士だけでなく、夢やシャーマンを介して人間とさえ意思を通じていると考えている。動植物は親類、義理の兄弟であり、互いに尊敬しあう関係。互恵に基づいて「与えられるよりも多くを取らない」との精神が根底にあり、生態系が再生できるレベルを超えて取ることがない。

多様な魂にあふれる森と良好な関係を保たなければ、生活が維持できないと理解してきたのだが、こうした原則や倫理観はアマゾンの熱帯雨林に暮らす人々だけでなく、世界に点在する多くの先住民のコミュニティーで共有されてきた。

受け継がれる倫理観

日本人にとってもなじみが薄い考えではない。自然物や自然現象を擬人化して崇拝、木や岩を神と思って信仰してきた。伝統的に信じられてきた八百万(やおよろず)の神は、いわば自然そのもの。こうした自然崇拝は広義にはアニミズムと呼ばれ、世界各地で受け継がれてきた倫理観と同じだ。

欧米流の経済発展を目指す以前、例えば江戸時代は、鎖国という閉じた環境の中でほぼ完全な循環社会を実現していたとされる。農地は毎年収穫できるように地力を維持、森林は植林した樹木が育つ以上には材木や燃料として切り出さないように管理、都市住民の排せつ物さえも肥料として利用するなどリサイクル・リユースが当たり前の循環型社会だった。

経済発展と自然破壊

明治維新後、経済が急速に発展したのと引き換えに、自然破壊が起き、生態系が崩されていく。さまざまな産業分野で使われる銅を産出していた足尾銅山で明治中期に生産量が急増すると鉱毒が農地を汚染。住民に甚大な被害を与えた。戦後の高度成長期には、水俣(みなまた)病、イタイイタイ病、四日市ぜんそくなど自然破壊に起因する公害病が各地で問題化した。

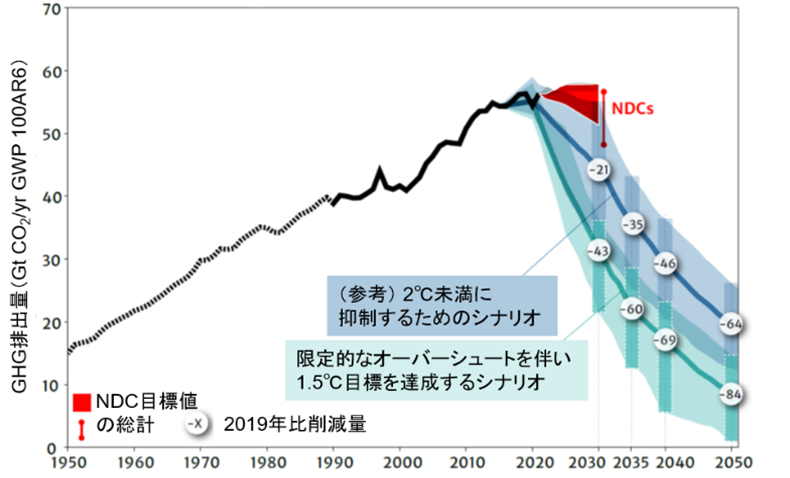

近年では化石燃料の世界的な消費拡大に伴う地球温暖化が緊急に対応するべき課題となっている。

自然は二元論に基づいて経済発展のために人間が際限なく利用する対象なのか。先住民のアニミズムに基づく倫理観から自然との共生を学んで生態系を保持するのか。二元論とアニミズムは、環境保護について考えるヒントになるに違いない。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!