脱炭素に導くカーボンプライシング

国際競争力を磨くチャンス!

2050年カーボンネットゼロにどう誘導するか―。経済活動を維持しつつ、企業や各種団体の脱炭素化を促すための重要政策として注目を集めているのが、欧州を中心に導入・展開が進む「カーボンプライシング」。国際的な潮流を受け、日本でも整備が急速に進み始めた。今後さらに強化されることが想定されるカーボンプライシング政策は、企業活動にも影響を与えるのが必至だ。そうした中で、製造業には国際競争力を強化するチャンスも潜んでいる。

このままでは達成が難しいパリ協定の目標

地球温暖化対策は、待ったなしの状況だ。2023年3月20日、地球温暖化に関する世界中の専門家の科学的知見を集約している国際機関「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、最新の統合報告書「第6次評価報告書」を発表。その中で、世界の平均気温は産業革命前からすでに1.1度上昇しており、30年代には1.5度に達する可能性が高いことを改めて指摘した。

さらに2023年7月27日には、世界気象機関(WMO)などが、「2023年7月は世界の平均気温が観測史上最高の月になる見込みだ」と発表。それを受け、国連のグテーレス事務総長は「地球温暖化の時代は終わり、"地球沸騰"の時代が到来した」と危機感を訴えた。

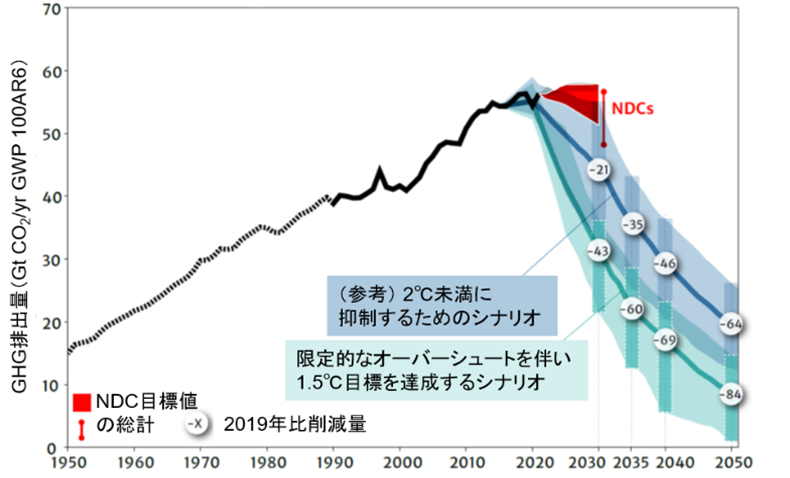

第21回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)が2015年にパリ協定を採択して以降、加盟する196カ国が中心となり、地球温暖化対策を推進してきた。にもかかわらず、現状のままではパリ協定の目標を達成するのは非常に厳しい状況なのだ。

では、経済活動を維持しつつ、目標達成に向けて大幅な二酸化炭素(CO₂)削減を促し、2050年カーボンネットゼロにどのように誘導できるのだろうか。そこで、期待されているのが「カーボンプライシング」である。

導入が進むカーボンプライシング

カーボンプライシングとは、CO₂排出量に価格を付け、電力会社に代表される排出主体のほか、製造業や家庭などの消費主体に経済的な負担を求める政策だ。経済活動で生じたCO₂は地球温暖化の主因とされ、長期間にわたる蓄積によって気候変動が深刻化している。その結果、熱波やかんばつによる農作物への被害や、洪水・海面上昇による財産への損害といったリスクが増大し、社会全体で多大なコスト負担が生じる。

そこでCO₂の排出主体と消費主体に対し、社会コストの一部を直接転嫁することで排出量削減を促し、脱炭素化を進めようというのがカーボンプライシングの考え方だ。

カーボンプライシングにはいくつかの種類がある。具体的には①CO₂排出量に応じて課税するもので、政府が税率(カーボンプライス=炭素価格)を設定する「炭素税」②政府が国内・域内全体の排出削減量を設定した上で、排出主体と消費主体に排出枠を割り当て、その排出枠を超過した主体と逆に余らせた主体が、排出枠を市場で取引する「排出量取引制度」―などがある。

世界銀行によれば、すでに70以上の国・地域で導入され、世界の約23%の温室交換ガス排出をカバーしている。さらなる導入による脱炭素化の促進が期待されている。

先行する欧州連合

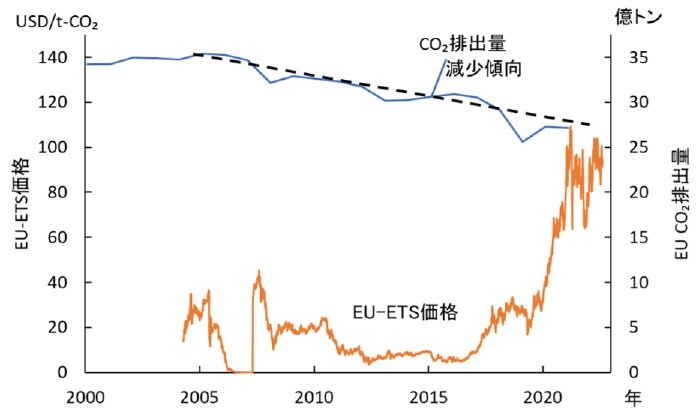

カーボンプライシングの政策を積極的に活用し、脱炭素化を目指しているのが、欧州連合(EU)だ。EUでは2005年から欧州域内排出量取引制度(EU-ETS)をいち早く導入。すべてのEU加盟国に加え、アイスランドやリヒテンシュタイン、ノルウェーなどの非EU加盟国でも運用している。

EU-ETSの排出枠を取引する価格(排出量取引価格)は2023年4月に1トンあたり100ドルを超える水準に達し、その後80ドルから100ドル前後を推移している状況だ。ロシアのウクライナ侵攻による世界的なエネルギー価格高騰が続いている中でも、EUでは排出量取引価格が高騰しており、脱炭素化に向けた姿勢は変わらないことを印象付けている。

EU-ETS価格とCO₂排出量(出所)ICAP Allowance Price Explorerを基に作成

EU-ETSは発電などエネルギー分野や、鉄鋼、セメント・ガラス製造(窯業)、パルプ・紙製造業といったエネルギーを大量消費する産業分野などの施設が主な対象であったが、2021年からは海運や道路輸送、建物も対象に加わった。

より広範な産業セクターが対象となり、EU域内での脱炭素化への移行がさらに進むことは間違いない。

加えて、これら産業セクターの中でも特にトランジション(移行=脱炭素を強化する)分野の排出枠については、その時々の技術水準を勘案した上限を気候委任法で定めている。例えば鉄鋼ではEU-ETS の最も効率の高い設備の平均値上位10%を基準に閾値(しきいち=境界値、限界値)を設定。各設備とも脱炭素化が進んでいけば必然的に閾値も厳しくなり、一段とCO₂削減が進む仕組みとなっているのだ。

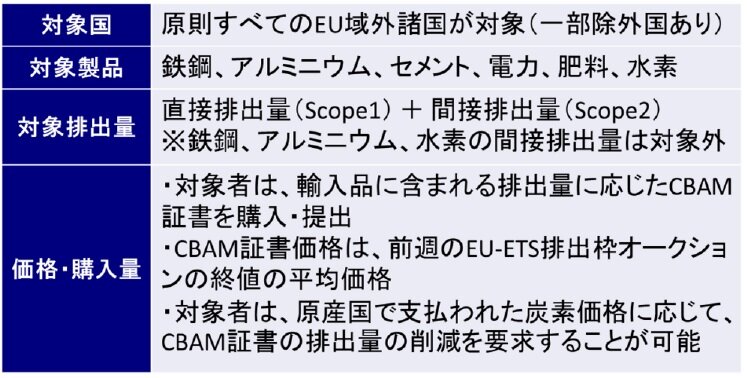

カーボンリーケージを防ぐ炭素国境調整措置(CBAM)

EUでは域内の脱炭素化を目指し、EU-ETSの導入や技術水準に沿った段階的な脱炭素化の強化が進んでいる。そのため、経済合理性だけを追求すれば、温室効果ガス(GHG)の排出規制が厳しい国の企業が、規制の緩やかな国へ生産拠点や投資先を移転し、結果的に世界全体の排出量が増加してしまうこと(カーボンリーケージ)が懸念される。

そこで、域内での事象を積み重ねてきたEUが次に踏み込んだのが、炭素国境調整措置(CBAM)の導入である。CBAMは規制の緩やかな国からの輸入時に関税を課し、EU域内の活動に不利益にならないように促す。その結果、規制の緩やかな国へ生産拠点や投資先を移転することを防ぎ、EU域内の経済活動を停滞させることなく脱炭素化を図るのが大きな狙いなのだ。

また、EU域内でコストをかけ、環境負荷を下げながら作った製品は、多くのCO₂を排出して作られた安い輸入製品に、市場で価格面から負けてしまう。それを避け、公平な競争環境を確保しEU域内の産業を保護することも期待されている。

制度導入当初のCBAMの対象は、セメントや電力、肥料(アンモニアを含む)、鉄鋼、アルミニウム、水素の6品目。2023年10月から対象品目のCO₂排出量の報告義務が施行開始されており、26年1月から実際に課税される。

製品ごとの炭素排出量の計算対象は「直接排出(Scope1)+間接排出(Scope2)」だ。ただし、鉄鋼とアルミニウム、水素は直接排出分のみが対象となっている。

EU国境炭素税(出所)各種情報を基に作成

EU国境炭素税は、原産国で支払われた炭素価格分は控除されるため、今後生産拠点になる新興国で、カーボンプライシングの導入がますます進むと予想される。特に中国やタイなどアジアの生産拠点国で、「EUへの輸出で課税されるなら、国内でカーボンプライシングを促進させ、徴収したものを財源などに充てる方が得策である」との考えが働いてもおかしくない。CBAMは国際的な仕組みを大きく変える要素を持っている。

導入当初の2023年時点では、EU国境炭素税の対象となる6品目は、日本からEUへの輸出量が非常に少ないことから、「当面直接的な影響はほぼ無い」という見方がほとんどである。その一方で、対象製品が拡大する懸念もあり、今後の動向に留意しておきたい。

再整備が始まった日本のカーボンプライシング

では、日本のカーボンプライシング政策はどうだろうか。これまで、日本では「地球温暖化推進税」という名の炭素税を導入済みだ。その価格は1トンあたり289円。EU-ETSの排出量取引価格が80ドルから100ドルで推移(1ドル=150円換算で1万2000~1万5000円)していることを考えると、炭素税の実効性には大きな差がある。

さらに、前述のとおりCBAMには減免措置があり自国で炭素税を払っていれば、その分輸出の際に減免される。日本の場合だと、現在は地球温暖化推進税の289円のみがその対象で、石油石炭税のエネルギー関連税は減免対象にはならない。CBAMの対象セクターからすれば取り組みが不十分として、課税されてしまう可能性もあるのだ。

そこでさらなる削減を促す施策として「GXリーグ」という新たな排出量取引の取り組みが経済産業省主導で動き出している。脱炭素化を加速しつつ経済成長の実現を図るグリーントランスフォーメーション(GX)に積極的に取り組む企業群が、一体として経済社会システム全体の変革のための議論と新たな市場の創造のための実践を行う場だ。その活動の一つに「GX排出量取引(GX-ETS)」がある。

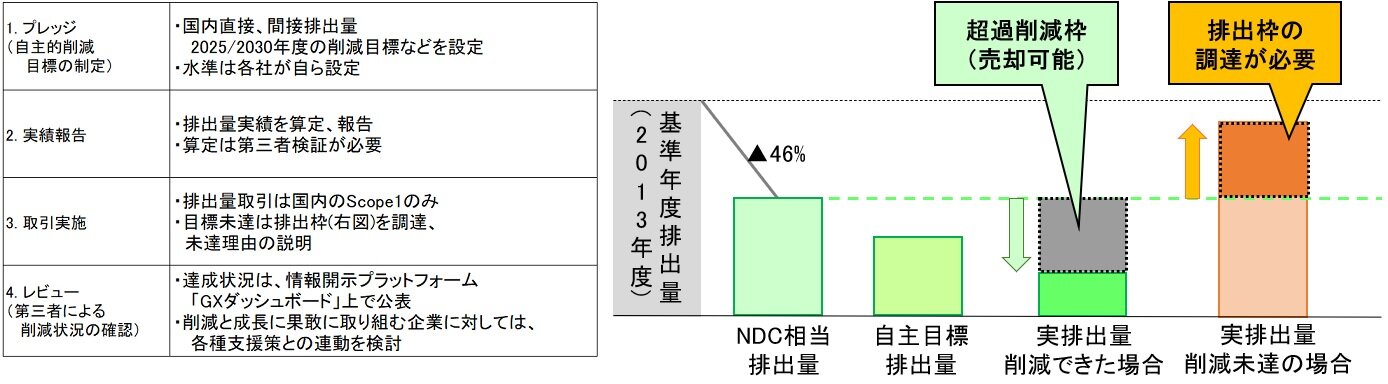

GX-ETSは2023年4月よりGXリーグ内での排出量取引として始動。GXリーグ参画企業は、自主的目標を掲げて第三者から削減状況の確認を受ける「プレッジ&レビュー形式」により、GHG排出量を削減していく。その中で、「国が決定する貢献(NDC)」水準を超過削減した企業は、その超過分をGXリーグに参画する削減目標を達成できなかった企業に売却できる。

GX-ETSの制度概要(出所)GXリーグを基に作成

GX-ETSの有識者委員や各種委員・座長を務めた早稲田大学教授・有村俊秀氏(文末に略歴)は「行政側も最近はすごく柔軟に対応している。以前は完璧な制度でないと導入せず、問題がある制度はリスクが怖いから導入しないという方針と感じていたが、今はとりあえずやってみて、必要に応じて修正していくアジャイル(状況変化に対する素早い対応)な制度に変わり始めている」と語った。

その上で「現時点では自主的な制度で始まっているが、必要に応じて義務的な方向に移行していく可能性もある」と近年の日本の政策推進の変化と今後の可能性を指摘した。

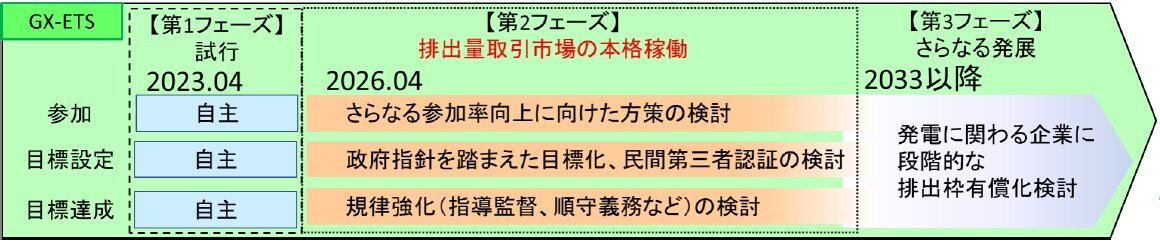

そのことを裏付けるように、2026年4月はGX-ETSの本格稼働と位置付けられ、参加企業の自主目標について政府指針を踏まえ指導監督や遵守義務などの規律強化を検討することがロードマップで示されている。

加えて2033年頃からは、CO₂排出量の多い発電事業者に対する段階的な排出有償化が検討されている。具体的には、CO₂排出量に応じて、その一部またはすべてについてオークション(入札)方式による国からの購入を義務づけるとみられ、発電部門の脱炭素化の加速が期待される。

GX-ETSの段階的発展のイメージ(出所)GXリーグを基に作成

製造業には国際競争力を強化するチャンスも

このように、国内外で本格化するカーボンプライシングは脱炭素化政策の要となり、社会全体を脱炭素化へ導いていく。経済活動を維持し、発展させながら脱炭素化へ移行するために、産業界がさまざまな対応を迫られるのは必至だ。特に、現時点で大量にCO₂を排出せざるを得ないエネルギー集約型産業は、製造プロセスの技術革新や代替品への転換など中長期の事業戦略に影響を受ける。

もちろん、それ以外の産業はカーボンプライシングが浸透していくことで、脱炭素化が促される。例えば最終製品の製造業であれば、自社の製品について環境性能の高い材料を選択し、製品のカーボンフットプリント(商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通したGHG排出量)の低減を進める。

他方、カーボンプライシングが最終製品の製造業のビジネスの在り方を変える可能性もある。例えば、すでに市場に投入されている製品の廃棄を極力減らし、修理やリユース・リサイクルしやすい製品を活用しビジネスを展開するサーキュラーエコノミー(循環経済)へ転換できれば、CO₂排出量に関して生産から最終的な処分までをトータルにカバーした形で大幅に削減することも期待される。

そう考えると、各企業はモノづくりの思考と事業の在り方を再考することで、国際競争力を強化するチャンスが到来するはずだ。元来、リサイクルやリユースをしやすいモノづくりや仕組みづくりは日本が得意としている分野であると筆者は感じている。それを活かすチャンスが到来している。

「終わりの始まりです」

2023年11~12月、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイで第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP28)が開催され、パリ協定の目標に向けて各国がどれだけ前進しているか、そしてさらなる行動が必要な分野を確認する「グローバル・ストックテイク」が初めて実施された。その成果文章は「緩和、適応、実施と支援の手段に関する全体的な進展にも関わらず、締約国はまだパリ協定の目的とその長期目標の達成に向け軌道に乗っていない」こと、「世界のGHG排出量を2019年比で30年までに43%、35年までに60%急速かつ持続的に削減し、50年までにCO₂排出量実質ゼロに達成する」ことなどを明記。地球温暖化対策は待ったなしであると改めて確認された。

「私たちはドバイで化石燃料時代のページをめくることはできませんでしたが、この結果は終わりの始まりです」―。国連気候変動事務局長サイモン・スティール氏は閉会スピーチで、こう述べた。国際交渉は難航したが、脱炭素社会の実現に向けた新たなステージの入り口に立ったことを強調した形だ。これを受けて各国は脱炭素の目標を掲げる次回のNDC(国が決定する貢献、提出期限2025年)で目標強化を求められるのが必至。カーボンプライシングが中長期的に高騰していくことは間違いないだろう。だからこそ、企業の脱炭素化と持続可能な経済活動への早期の備えが国際競争力を大きく左右するのではないか。そのカギは循環経済にあるのかもしれない。

有村 俊秀氏(ありむら・としひで)

早稲田大学政治経済学術院教授・環境経済経営研究所所長

1992年東京大学教養学部卒業、筑波大学環境科学研究科修士課程修了、ミネソタ大学博士(経済学)。上智大学経済学部教授などを経て2012年4月から現職。未来資源研究所(米ワシントン)及びジョージメーソン大学の客員研究員、環境省中央環境審議会委員、東京都環境審議会委員、内閣府経済社会総合研究所客員研究員、文部科学省学術調査官などを歴任

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!