環境の最上位目標、高い生活の質

再生可能エネルギーの開発などに対してトランプ米政権が背を向け、地球温暖化対策は足踏みする懸念が出ている。そうした中、日本の環境政策の中核を担う環境省の事務部門トップを7月に退任した鑓水洋前事務次官に温室効果ガスの削減目標達成に向けた道筋や国際動向、さらには税制を含めた国内政策などについて聞いた。

鑓水前次官は、温暖化対策を定めたパリ協定の動きを止めない重要性を強調。「国民一人ひとりのウェルビーイング(心身の健康や幸福)として高い生活の質を実現することを、環境政策の最上位目標として初めて明確化した」と指摘した。一問一答は次の通り。(共著 主任研究員 亀田 裕子 研究員 斎藤 俊)

インタビューに答える鑓水前次官【9月29日、環境省内】

官民ファンドで動き出す民間の挑戦

――環境省着任後の軌跡を振り返ってほしい。

2021年7月に環境省に着任し、大臣官房長を2年間務めた。その後1年間は総合環境政策統括官として、最後の1年間は事務次官として職責を担った。

官房長として着任した当時は、菅総理(当時)の「2050年カーボンニュートラル宣言」を受け、温室効果ガス46%削減目標が定まった直後。環境省として目標実現のための道筋をいかに具体化し実装するかが最大の課題であった。具体的には、カーボンプライシング(二酸化炭素=CO2=排出量に応じて企業などに費用負担を求める制度。炭素への価格付け)の設計と、地域・暮らしの領域における脱炭素の推進が課題となった。産業界については経済産業省等が役割を果たし、環境省は地域の温室効果ガス削減を実現するという役割分担だ。

このため、2022年度政府予算の概算要求では、地域の脱炭素化を後押しする新たな交付金の創設を要求し、合わせて財政投融資を活用した官民ファンドの立ち上げを提案した。(予算成立を受けて)22年10月には、私が官民ファンドの準備室長として組織設計や人材招聘(しょうへい)を担った。

官民ファンドは予算支出と異なり回収責任を伴うため、環境課題の解決がビジネスとして成り立つことが前提となる。環境課題の対応をビジネスと結び付けた発想へと転換する画期的なターニングポイントとなった。このファンドを運営する株式会社脱炭素化支援機構(JICN)の発足・稼働にこぎ着けた。補助金にファンドによる投資を加えた二本柱により、地域プロジェクトや民間の挑戦が動き出す構図を作れた。これは官房長時代の大きな成果であった。

ウェルビーイング実現に資する

――統括官時代はどうか。

2023年7月以降の統括官時代の最重要課題は、第六次環境基本計画の策定だった。この計画では「現在および将来の国民一人ひとりのウェルビーイングとして高い生活の質を実現する」ことを、環境政策の最上位目標として初めて明確化した。さまざまな経済政策を展開する上で、環境は生活の質と切っても切れない要素になっている。しかし、環境を自己目的化するのではなく、ウェルビーイング実現に資する手段として環境を位置づける、これまでにない発想だ。

そして、気候変動、生物多様性の喪失、汚染という三つの地球規模の危機に対し、経済社会システムの変革を通じて環境収容力(特定の環境が持続的に維持できる生物の最大量)と環境の質を高め、その結果として持続的成長を図るという基本理念を示した。この実現のため、資金と制度、技術、人材を総動員することも明記した。

環境省の地方体制を強化

――ウェルビーイングを最上位概念と位置付けた背景が理解できた。では、次官時代はどうか。

2024年7月の次官就任後は、次の2点を重視した。

第一に、経済産業省と連携してGX(グリーン・トランスフォーメーション)を推進し、GX2040ビジョン、エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画の同時改定に関与した。2050年カーボンニュートラル目標に向け、その中間点となる35年、40年時点の削減目標を巡り、どのようなペースで削減するか激論が戦わされたが、直線的に(着実に)削減を進めることで合意を得た。

第二に、地域における脱炭素化を進展させるため、環境省の体制強化に乗り出した。環境省の地方の実務は地方環境事務所が担い、自然公園管理を出発点として、廃棄物処理行政などの拡大とともに機能が増大してきた。地域に根差すため、地方採用も開始した。また、このような体制強化に併せて、他省庁に倣い「地方環境局」へ名称変更することを提案したところだ。

欠かせない中小企業の脱炭素化

――地域に根差す中小企業の脱炭素化も重要な課題と思う。この点をどのように考えているのか。

指摘の通り、中小企業と地域は不可分な関係にあり、カーボンニュートラル達成には、中小企業の脱炭素化が欠かせない。環境省としては、脱炭素経営のハンドブック作成、先行事例の共有、脱炭素アドバイザー資格認定制度の創設などの支援を行っている。

そうは言っても、中小企業単独での対応は容易でない。地方自治体と地域金融機関、地元の商工会議所などが同じ目線で課題を共有し解決する地域協働のモデル事業を展開し、個社の対応を補完している。

よく、岡山県真庭市や宇都宮市がこうした取り組みの先進例として挙げられ、脱炭素先行地域は八十数カ所まで拡大してきた。これを100まで引き上げるのが当面の目標だが、最終的にはすべての市町村に取り組みを横展開していくことが不可欠だ。この横展開を環境省が支えていく。

また、中小企業においても脱炭素化に経営上の高いプライオリティが与えられるよう、意識改革が必要と思う。現在は、大企業中心のサプライチェーン全体で脱炭素化を目指す段階にあり、その中に組み込まれる中小企業の対応も待ったなしになっていると思う。

CO2削減と成長を両立

――日本の脱炭素化の動きは順調か。

日本においては、温室効果ガスは目標線上で減少しているが、その一因に産業部門の生産減もある。経済の縮小による目標達成は望ましくなく、排出削減と成長の両立が必要だ。再生可能エネルギー、原子力、省エネルギーなどを総動員することに加え、企業や公共部門、地域などの主体にとどまらず、国民レベルでもライフスタイルそのものを転換するなど、需要側の変革を同時並行で進める必要がある。そこまで踏み込まないと、2050年カーボンニュートラルの姿はなかなか描けない。

歴代政権が主導する地方創生は、せんじ詰めれば地方を元気にすると言うこと。脱炭素化、循環経済、生物多様性など環境政策を進めていくためには、全国一律の金太郎あめ的な発想でなく、各地域が持っているさまざまな資源の活用が鍵を握る。脱炭素化は目的でなく手段。これを通じて地域を元気にし、雇用を生むといった位置づけに発想を転換することが大事と思う。

目標達成に向けた動き止めない

――世界に目を向けると、脱炭素化に逆行する動きもあると思うが。

気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」からの米国脱退など気になることはある。地球温暖化が本当に起きているのかと疑問を呈する意見もある。

ただ、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)において気候変動についての評価は科学的にロジカルに行われている。地球温暖化が人類共通のプライオリティが高い課題であることは間違いないと思う。好き嫌いではなく、ファクトに基づいて考え、施策を展開していくことが重要だ。

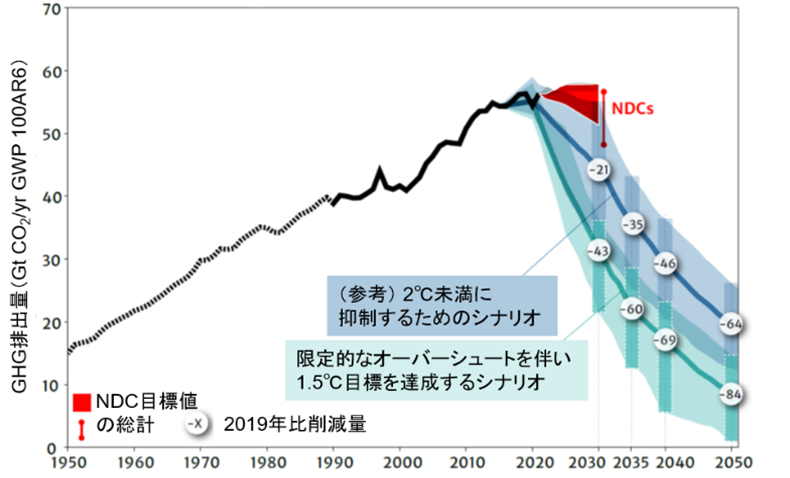

現に、地球温暖化を重要な課題と位置づけ、カーボンニュートラルに取り組む国は世界で140超に達しており、地方政府、NGO(非政府組織)や企業にもこの潮流は浸透している。われわれとしては、こうした国際的な動向を背景に、今年のCOP30(国連気候変動枠組条約第30回締約国会議)においても、パリ協定が目指す「1.5度目標」達成に向けた動きを止めないよう、連携の重要性を訴えることが大事だ。

こうした考え方に基づき、日本はEU(欧州連合)とも連携を深め、例えば5月には浅尾環境大臣が、COP30を見据えた日欧間の連携について欧州委員会と大臣レベルで確認した。事務レベルでもさまざまな対話を行っている。

成長志向のパッケージ法制化

――脱炭素化を進める上で、カーボンプライシングの役割が重要になると思う。

カーボンプライシングは中央環境審議会でかんかんがくがくの議論を行い、成長志向型のパッケージが法制化された。排出量取引と化石燃料賦課金をGX投資の財源確保と一体で導入する。既にGX投資は進展し、今後は排出量取引や化石燃料賦課金を具体化していく段階にある。

このパッケージをけん引するGX推進機構も設立され、環境省としては人材面に加えて、温室効果ガスの算定・報告・公表で培った知見の面でも、制度具体化に向け貢献したい。

暫定税率の維持要望

――ガソリン税の暫定税率廃止が気候変動対応を阻害する恐れはないか。

ガソリン税暫定税率の廃止に関し、国立環境研究所の試算では、揮発油税や軽油引取税の暫定税率を廃止すれば、CO2が2030年に運輸部門で約360万トン、全体で約610万トン増加する可能性が示される。

環境省は従来、税制全体のグリーン化を主張してきた。このため、暫定税率についても、廃止ということであれば、環境への影響を併せて議論し、排出量全体の削減につながるような制度設計を検討してほしい。

データの利活用が鍵

――循環経済に関して現状や課題を教えてほしい。

現在構築中のウラノス・エコシステム(注1)は、人手不足や脱炭素化などの社会課題を解決しながら、イノベーションを起こして成長を実現するための大変重要な仕組みになると期待している。製品ライフサイクルにおけるデータ連携を通じて動静脈連携(注2)が進み、循環経済(サーキュラーエコノミー)が進展していく。具体的には、自動車の蓄電池のカーボンフットプリント(製品ライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量)のデータ連携、製品含有化学物質や資源循環情報のプラットフォームプロジェクトなどの研究が進んでいる。

こうした中で、まずはサプライチェーンが確立した領域で、製品を作る側、使う側、廃棄物処理を行う側の間でデータを共有し、その利活用を行うことが出発点。それを他の分野へ横展開するのが現実的なアプローチと思う。データの利活用が循環経済の鍵を握る。ある製品がどのようなモノからできているかという情報が、使う側や廃棄物を処理する側にしっかり共有される仕組みをデジタル化を活用しながら作り、循環経済や循環型社会を実現していきたい。

ますます高まる循環経済の重要性

――その際の課題は何か。

動脈を担う企業と静脈を担う廃棄物産業の連携を一段と強めることが重要だ。環境行政の役割としては、廃棄物業界の育成強化が大事なポイントになると思う。

気候変動対応でCO2を削減することは極めて大事だが、目に見えにくい面がある。循環経済や生物多様性は目に見えやすい。実感が湧きやすいからこそ人々にも訴えやすい。また、循環経済は脱炭素化にとどまらず、経済成長や経済安全保障の実現にも貢献が期待できる。こうした観点からも、循環経済の重要性はますます高まっていくと思う。

◇鑓水洋氏(やりみず・よう)略歴

1987年東京大学法学部卒、大蔵省(現財務省)入省。主税局総務課長、国税庁広島国税局長、財務省理財局次長、国税庁次長などを歴任し2021年環境省大臣官房長。同省総合環境政策統括官を経て24年から環境事務次官。今年7月で退任し、環境省顧問に就任した。

注1:ウラノス・エコシステム=企業、自治体、研究機関が連携し、資源循環と脱炭素化を同時に進める産業横断型のデータ基盤、協調ネットワーク。ウラノスはギリシア語の「天空の神」。全体を天空から俯瞰(ふかん)して最適システムを構築する理念が込められている。

注2:動静脈連携=製造・流通などの「動脈産業」と、回収リサイクルなどの「静脈産業」とをデータで結び、資源の循環利用を促進する仕組み。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!