反米ブレーン王氏と中国共産党の誤算

=習体制の強国路線が岐路に?=

習近平政権の強国路線に陰りが見えてきた。対米関係が悪化するにつれ、国内で習の独裁体制に対する不満が噴出。中国共産党は今や、岐路に差し掛かっているようにも見える。(敬称略)

2012年に党総書記に就任して以来、習近平は「中華民族の偉大なる復興」や「中国の夢」といった強い中国のイメージを内外に誇示し、国民のナショナリズムを煽ってきた。外交面でも鄧小平の「韜光養晦」(とうこうようかい)、つまり「実力をつけるまでは、能力をひけらかさない」という方針をあっさり捨てた。

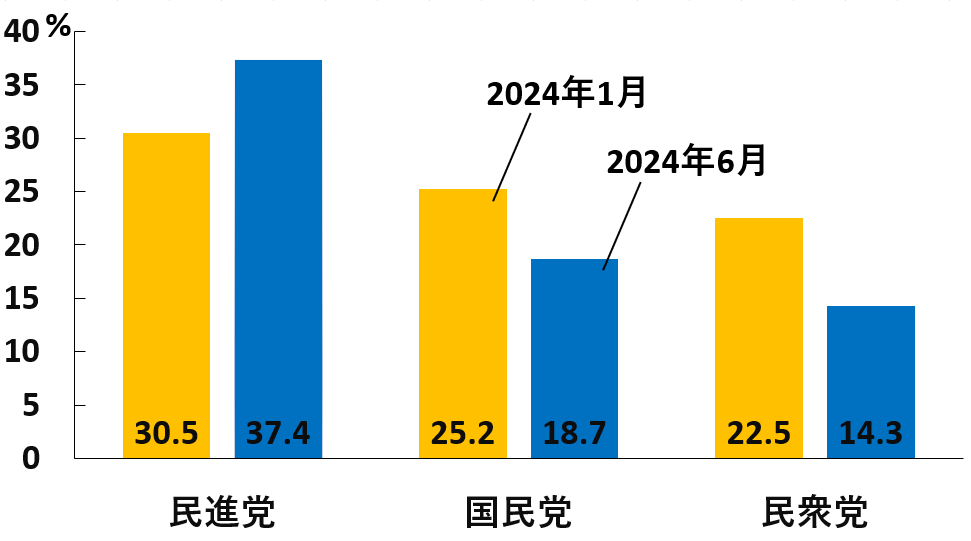

(出所)リコー経済社会研究所

習政権はユーラシア大陸を中心とした広域経済圏の形成を主導する「一帯一路」構想や、世界最強のものづくり大国を目指す「中国製造2025」を打ち出してきた。5年に一度の党大会(2017年10月)でも、今世紀半ばに国力で米国に追い付くという目標を掲げた。それが今、米国内の中国脅威論に拍車を掛けているわけだ。

こうした強国を実現する指導者として、習近平は自身の権力強化を進めてきた。腐敗摘発を大義とした政治的ライバルの排除や言論統制の強化に加え、国家主席の任期を撤廃して終身政権の道までも拓いたのである。

その筋書きを描いたとされるのが、現在党序列5位の王滬寧(おう・こねい)だ。元々著名な政治学者であった王は、江沢民時代から党中央のブレーンとして活躍し、党の重要理論の起草に関わってきた。習政権では特に重用され、中央政治局常務委員(トップ7)入りも果たした。同時に、イデオロギーの啓蒙政策を統括する、中央精神文明建設指導委員会主任を務めている。

1980年代以降、王は米国社会の個人主義と私欲を痛烈に批判するなど、反米的傾向を隠さなかった。すなわち、自由や民主主義を拙速に取り入れることの危険性と、政治的安定を保証する強力な指導者の必要性を説いてきた。その思惑通り、習が強大な権力を獲得したというわけだ。

王滬寧氏は2017年秋に党序列5位に昇格

王滬寧氏は2017年秋に党序列5位に昇格

(出所)中国共産党新聞網

ところが、王がデザインした緻密な歯車が狂い始めた。プロパガンダの度が過ぎて人々の反発を招いたのである。

その象徴がドキュメンタリー映画「すごいぞ、我が国」だ。その名の通り、中国共産党の指導を礼賛する内容で、政府の新体制がスタートする2018年3月の全国人民代表大会(全人代=国会に相当)直前に封切られた。その内容だけでなく、多くの人々が所属組織を通じて半ば強制的に鑑賞させられたため、「やり過ぎだ」とささやかれたのである。

習近平の聖地キャンペーンも展開された。陝西省延安市の梁家河(りょうかが)は、文化大革命時代の習近平青年が下放(=都市の青年が農村で労働に従事する運動)で7年間を過ごした土地だ。

政府の意向を受けた地元の陝西省人民出版社が、5月に習の伝記「梁家河」を出版。6月には党中央が「梁家河を学習せよ」というキャンペーンを始めた。新聞やテレビ、ラジオが関連の特集を次々に組み、陝西省社会科学会連合会は17もの関連研究プロジェクトを発表した。

あからさまなプロパガンダに庶民の不満がくすぶる中、7月には習の肖像に墨汁をかける運動が広まりかけた。きっかけは上海在住の20歳代の女性。「習近平とその独裁に反対」と言いながら、習の顔が印刷されたポスターに墨汁をかける様子を、中国版ツイッターの微博(Weibo)で生配信したのだ。女性はすぐに逮捕されたようだが、同様の行為が広がり始めたため、党中央は街から習のポスターを撤去せざるを得なくなった。

ここに至って、党内部でも個人崇拝の行き過ぎへの認識が共有されたのか、官製メディアに異変が起きた。中国共産党機関紙「人民日報」の1面に、習の名が載らない紙面が7月9日、12日、15日と1週間に3度も出現したのだ。それまではあり得ない事態だった。さらに、国営の新華社通信のサイトに、1980年に華国鋒(毛沢東の後継者)が個人崇拝を許したとして自己批判し、現役指導者の肖像を飾ることを禁じる布告が出された事件が紹介されたのである。

習近平の出身校、清華大学でも政権批判が湧き起こった。7月24日、法学院の許章潤教授が、民間シンクタンクのサイト上で「我々の目下の恐怖と期待」と題する論文を公表。国家主席の任期撤廃などやり玉に挙げ、強烈な習批判を展開。「近年の強国主義は、改革開放以来、国家と市民が共有してきた最低限のモラルを破壊しようとしている」「党による『神づくり』は、前時代的な全体主義国家のようだ」と断じたのである。

一方、清華大学の国情研究院院長である胡鞍鋼教授は、経済力、科学技術力などで中国が米国を抜いて世界一になったとする研究を発表し、ナショナリズムの高揚に一役買っていた。これに対して卒業生らが8月2日、「国家の政策決定を誤らせ、庶民を惑わせる」として、学長宛に胡氏の教授職剥奪を求める声明をネット上に公開。たちまち1000人を超える卒業生から賛同署名を得た。胡教授への批判には、「人民日報」や「環球時報」といった党メディアさえも一時期同調していた。

このような習の強国路線の後退は、主に3つの要因が重なって生じたものとみられる。①強力な指導者の行き過ぎたプロパガンダに人々が違和感を抱いていた②対米関係の悪化を機に、米国を刺激する強国路線への批判が高まった③習政権の反腐敗運動に危機感を抱く勢力が、「反習」の潮流に乗った―という見方である。

この異変の中で、王滬寧の動静がしばらくつかめなくなった。7月から8月にかけて彼に関する報道が途絶え、「対米関係悪化の責任を問われて失脚したのではないか」という憶測まで流れた。

そもそも、少なくとも表面上は、彼が失脚することは考えにくい。トップ7メンバーは現職中に拘束されないという慣例があるからだ。その上、江沢民、胡錦濤、習近平という近年の国家指導者の思想を理論化した人物が失脚すれば、これまでの党による統治を否定することになりかねないからだ。

その後、王は公の場に復帰したが、これで安泰というわけではない。それどころか、王の立場を左右する米中関係は一層悪化している。中国による知的財産の窃取や軍事的台頭などを念頭に、米国のペンス副大統領は10月の講演で、経済・政治・軍事などの各分野にわたる中国への強い不満や警戒感を表明。続く11月のアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議でも、習本人を前にして痛烈な中国批判を展開した。

その背景にある中国脅威論は、トランプ政権特有の認識ではなく、米国の官庁や軍のエリート層、野党である民主党内にも広く共有されている。すなわち、米中の対立は今や単なる「貿易戦争」ではなく、「覇権戦争」の様相を呈し始めた。

こうした流れがさらに強まっていくと、中国共産党内で王滬寧の思想・路線が一層明確に否定され、強国路線が後退していく可能性もある。中国の国家観と政治路線は岐路に差し掛かっているようにも見える。

中国・北京市内の書店に並ぶ習近平関連書籍

中国・北京市内の書店に並ぶ習近平関連書籍

(写真)筆者

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!