悲観・楽観が交錯する「ピーク・チャイナ」論 ~中国経済の「足元」を検証~

「ピーク・チャイナ」というワードが2022年ごろから盛んに使われるようになった。中国経済はピークを迎え、遠からず衰退していくという文脈で語られる。22年と言えば中国の公式統計で総人口が減少に転じた年だ。不動産部門では、いわゆるバブルの抑制策を経て住宅販売が下降に転じた年でもある(注1)。このころからピーク・チャイナ論(中国経済悲観論)のみならず、ピーク・チャイナ否定論(中国経済楽観論)の議論が活発化している。

今回、悲観・楽観が交錯している「ピーク・チャイナ」の論点を検証。悲観論については①中国の台頭を支えた特殊環境がどう変容したのか②従来の成長の原動力を別の何かで代替し得るのか③権威主義的体制の行動パターンは何をもたらしているのか―に関して、楽観論については①中国経済はどのような「光明」を備えているのか②他国の成功経験が示唆するのは何か③国力のピークをどう捉えるのか―に関して概要をそれぞれ示す。トランプ関税が発動されて世界経済の先行きに暗雲が立ち込め、米中"関税戦争"の今後が予断を許さない中、中国経済の「足元」を見定めておきたい。

■中国経済悲観論

まずは、ピーク・チャイナ論の三つの論点から見ていきたい。

(1) 台頭の要因と喪失

ピーク・チャイナ論が広まったのは、米保守系シンクタンク、アメリカン・エンタープライズ研究所(AEI)シニアフェローのハル・ブランズ氏とマイケル・ベックリー氏が2022年前後に発表した諸著作からとみられる(注2)。両氏によると1970年代に始まる中国経済の台頭は、五つの要因が奇跡的に重なったことで実現した。五つとは①快適な地政学的環境②経済改革に積極的な指導者③集団指導と専門的な官僚機構④史上最大の人口ボーナス⑤豊富な天然資源―である。

ブランズ氏らはこの5要因の喪失が「ピーク・チャイナ」につながり、それに伴う危機意識が中国を攻撃的行動に駆り立てると警告する。5要因の獲得と喪失の経緯は次の通りである。

① 快適な地政学的環境

1970年代以降、中国は快適な地政学的環境を享受した。ソ連の脅威を背景に中国は、米国を「宿命的な敵」から「準同盟国」に変えた。その米国はベトナムから撤退したほか、台湾への軍事的関与を減らし、ソ連の軍事情報を中国と共有した。中国はさらに国連や国際通貨基金(IMF)など国際機関への加盟を通じて国際社会に統合されていく。こうした良好な地政学的環境は中国の国防費を減らし、経済に注力することを可能にした。

しかし今、中国はこの良好な環境を失いつつある。2008年の金融危機「リーマンショック」を機に西側諸国が中国台頭を意識し始めた中で、習近平政権は「一帯一路」構想を通じて資源や市場、経済的影響力の固定化を試みる。これに対してG20(20カ国・地域)構成国は08年から19年にかけて中国企業に2000以上の貿易制限措置を課した。また20年後半までに10数カ国が「一帯一路」構想から脱退し、各国は自国のサプライチェーンから中国を排除する動きを活発化させている。

② 経済改革に積極的な指導者

毛沢東亡き後、1970年代後半から90年代にかけて最高実力者として国を率いた鄧小平は、改革開放を唱えて市場経済と外資の導入を大きく進めた。92年には、社会主義国家の枠組みの中に市場経済を導入する「社会主義市場経済」を公式モデルとして掲げた。2001年の世界貿易機関(WTO)加盟などを梃(てこ)に、1984年から2005年にかけて貿易額を30倍にし、「世界の工場」としての地位を確立した。

これに対して習政権は上記の経済改革よりも政治支配と国有経済を重視する。銀行からの融資と補助金の80%を国有企業に振り向け、従業員50人以上の企業に共産党の政治委員を配置する。企業には国家に情報を引き渡す義務を負わせるなど、経済発展を支えた改革開放の環境を様変わりさせている。

③ 集団指導と専門的な官僚機構

鄧小平時代には、毛沢東時代のワンマン支配からの脱却と、専門的な官僚機構の構築が進んだ。集団指導体制が確立し、独裁体制下においても説明責任を果たす形が構築された。これによって中国は外国企業の信頼を獲得し、資本と技術の流入を促進した。

しかし改革の流れは習体制下で逆行し始めた。習は万事を掌握するために、全ての重要な委員会を自ら指揮し、集団指導体制を排除した。2017年の党大会で「習近平思想」を掲げ、翌年には国家主席の任期を廃止するなど(注3)、終身独裁者が支配する硬直的な体制に回帰している。

深圳に立つ鄧小平の像

④ 空前の人口ボーナス

中国は極端な人口ボーナスを享受した。1950年代からの出産奨励、70年代後半からの一人っ子政策は、高齢層と未就業層の比率が小さい空前の人口ボーナスを創出した。2000年代初頭には65歳以上の高齢者1人に対して10人の労働者を有する、経済発展にとって非常に有利な条件が整った。この人口構造だけで、90年代から2000年代初頭の経済成長の約4分の1を説明できるという人口統計学者もいる。

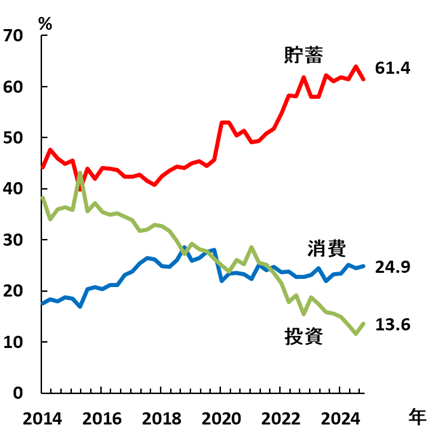

しかし、2010年代に状況は逆転する。生産年齢人口は減少に転じ、一人っ子政策が撤廃されても、16年から20年にかけて普通出生率(人口1000人当たりの年間出生数)は半分近くに低下(注4)。20代女性の人口は10年から21年にかけて3500万人減少し(注5)、出生数は激減した。50年までに人口の3分の1が60歳以上になり(注6)、高齢者1人を支える労働者は2人に激減する。総人口は早ければ60年までに半減する(注7)。

⑤ 豊富な天然資源

過去40年間、中国は豊富な天然資源の多くを自給し、資源国の優位性を享受していた。食糧、水など多くの天然資源を安価に入手し、低い人件費と緩い環境基準によって経済発展を加速。改革開放の初期には手つかずの自然環境と未開発の資源を有していた。

しかし、現在は資源の海外依存と環境汚染が進む。石油の75%、天然ガスの45%を輸入に依存するほか、食糧分野では2008年に穀物の純輸入国に、11年には世界最大の農産物輸入国になる。水質汚染によって河川水の25%、地下水の60%が農工業用にさえ利用できず、耕地の20%が汚染されている。1ドルの生産物を生み出すのに必要な支出額である資本算出比率は07年以降3倍になり、資源国の優位性を喪失している。

以上の通り、ブランズ氏とベックリー氏は発展を支えた環境の変容を総合的に示している。これに対して、中国が享受した発展モデルの行き詰まりに着目し、代替モデルの可能性を論じたのが次のローガン・ライト氏である。

(2)投資主導型成長モデルの行き詰まり

米独立系調査機関ロジウム・グループのパートナーで中国市場調査を率いるローガン・ライト氏は世界に占める中国経済の比率は2021年にピークアウトしたと指摘。中国のシェアは2000年の3.6%から21年に18.3%に拡大したが、そこから減少に転じ、23年には16.9%に低下した。中国政府は35年の経済規模を20年の倍にする長期目標を掲げているが、その達成も非現実的とみる。

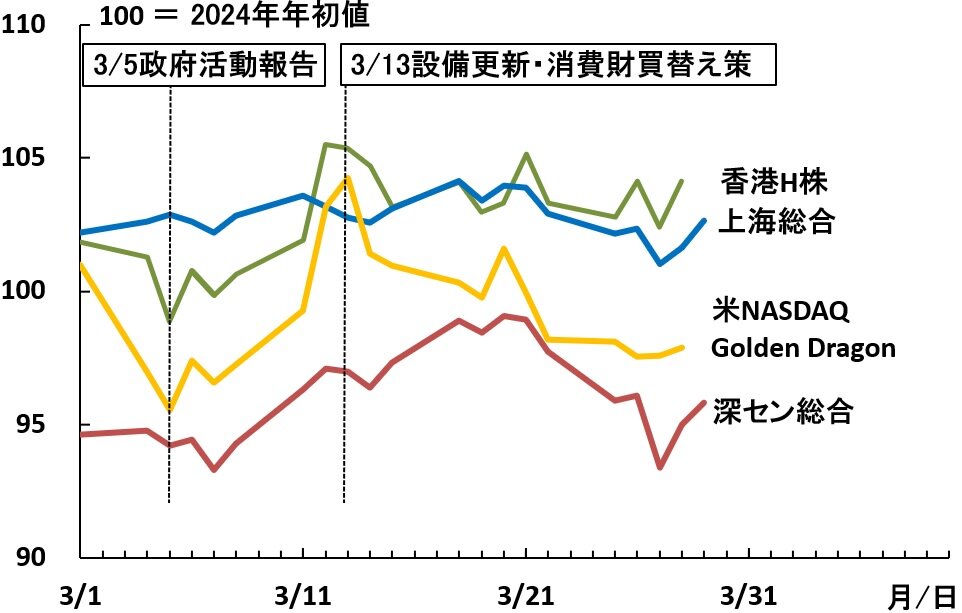

ライト氏はその理由を次のように説明する。過去20年の成長は投資に大きく依存しており、2023年の総固定資本形成はGDP(国内総生産)の42%を占め、この投資資金は主に不動産とインフラ建設に投入された。また、中国の金融システムは、特にリーマンショック以降、信用を急速に肥大化させたため、従来の伸び率では投資資金を供給できなくなった。このほか、新分野として期待される「先進的製造業主導の成長」と「消費主導の成長」はいずれも制約に直面しており、不動産とインフラに依存する従来モデルの減速を補うことができない。

<過剰生産、富の偏在>

「先進的製造業主導の成長」の制約とは、EV、太陽光電池、リチウムイオン電池といった産業の規模では、中国経済の4割を占めた不動産・インフラ産業の衰退分を補い切れないことである。さらに、これらの産業分野を中心に過剰生産と貿易摩擦が顕在化しており、すでに世界最大の輸出国となっている中国が、さらに大幅なシェア拡大をすることは困難とみる。

また、「消費主導の成長」の制約とは、富の偏在からくる消費拡大の阻害である。一般に富裕層は所得や貯蓄に対する消費の比率が低く、中国では上位10%の富裕層が総貯蓄の60~65%を占有する。仮に非富裕層である農村住民の貯蓄率が半減したとしても、年間の追加支出はGDPの0.6%にすぎない。

<生産年齢人口の減少>

他国の経験も消費の成長鈍化を示唆する。中国は1人当たりのGDPが1.2万ドルに達したが、世界の10大経済圏では1.2万ドルに到達後、最初の10年の実質消費の伸び率は平均2.3%であり、次の10年には1.8%に縮小した(注8)。さらに、これらの国々では最初の10年で生産年齢人口が増えていたが、中国ではそれ以前に減少が始まっている。

ライト氏はこのほか、2022年、23年のGDPの公式データは明らかに誇張されたものと推定する。不動産については実需を上回る建設が長年継続した反動から、かつてのペースを回復することはないとみる。GDPを構成する投資、消費、輸出はこうした制約に直面し、政府支出も地方債務の制約下にある。以上を根拠に、現在の党幹部が生きている間に、中国の経済規模が米国を上回ることはないと見る。

(3)権威主義体制の行動パターン

次に、権威主義体制の行動特性から中国経済の制約を論じるのが米独立系シンクタンク、ピーターソン国際経済研究所(PIIE)のアダム S. ポーゼン所長である。

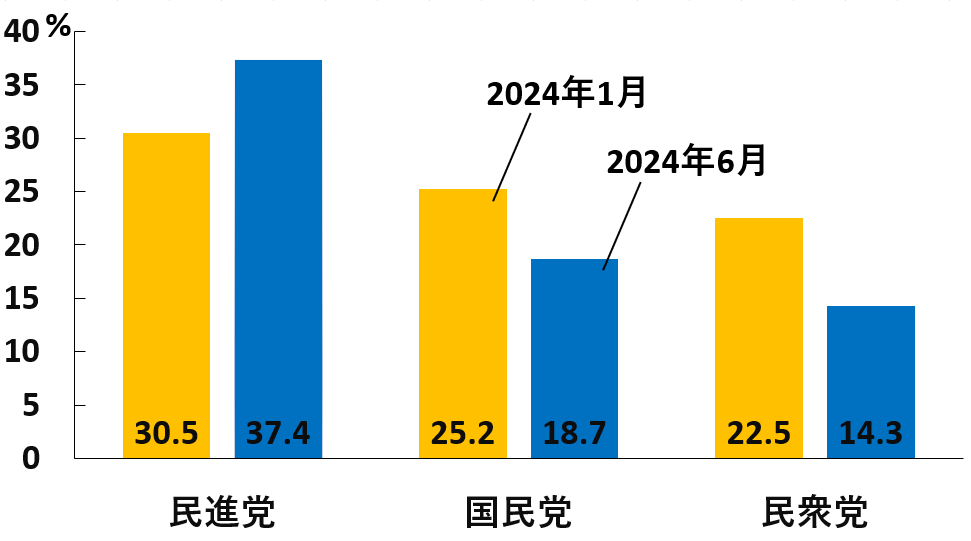

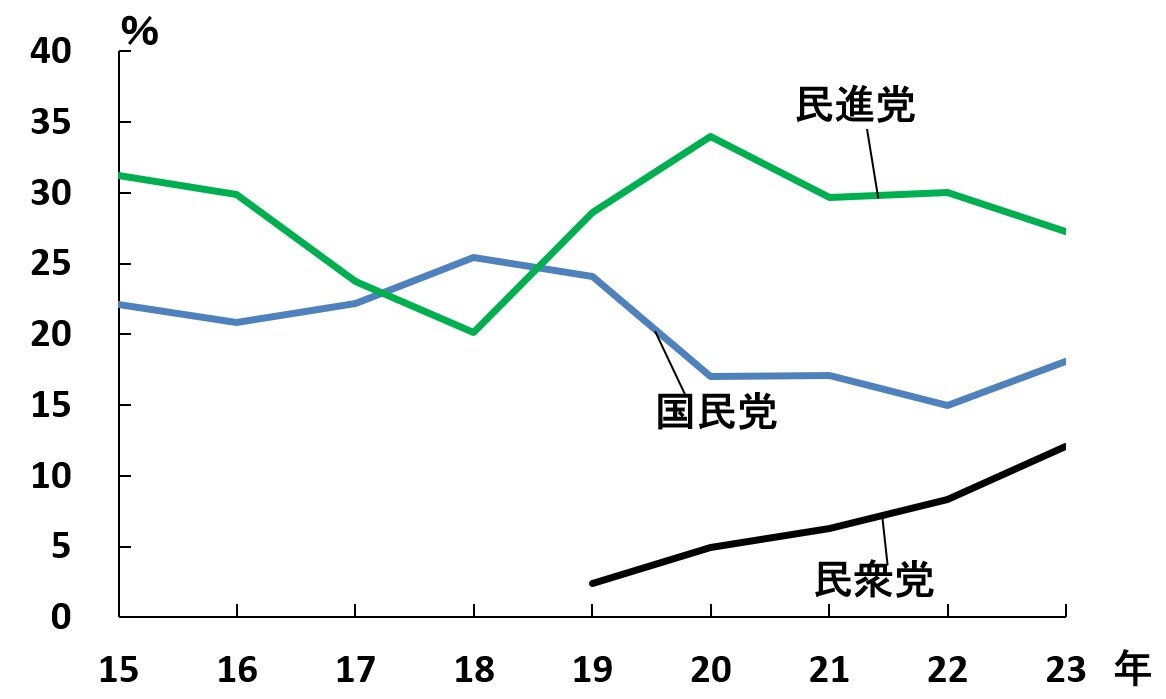

ポーゼン所長は2023年にゼロコロナ政策解除によって需要回復の期待が高まったにも関わらず、実際は消費と民間投資が過去にない水準で低迷し、家計の貯蓄率が高止まっていることに注目する。彼が「経済領域のコロナ後遺症」と呼ぶこの現象は、権威主義体制の行動パターンに起因するものであり、その影響は不動産や不良債権問題以上に大きいと指摘する。

ポーゼン所長によると、権威主義体制下の経済は特定のパターンを踏襲する。具体的には①政府は政治的に従順な企業を優遇して繁栄を認め、国に成長の時代がもたらされる②政治的支持を確実にした政府は、企業に恣意(しい)的な介入を始める③政府介入の不確実性と恐怖に直面した家計と企業は、投資よりも流動性が高い貯蓄を選好するようになる④この影響により経済成長率は持続的に低下する―というパターンである。

<民間企業への介入に着手>

鄧小平の「改革開放」以来、共産党指導部は長期間、民間部門への干渉を控えてきた。その結果、個人と企業は「政治に関わらなければ、問題には遭遇しない」という暗黙の了解を共有した。しかし、習政権は大規模な汚職摘発を経て国民の支持を得た後、民間企業への介入に着手する。その代表例が中国IT大手アリババ集団などテック産業への介入であった(注9)。

同政権はパンデミックをきっかけに、さらに権威主義的な行動を強化した。通告後、わずか数時間で地域を無期限に封鎖する、小売業を支援なく閉鎖に追い込む、住民を自宅に閉じ込める、食品や処方薬、医療ケアが不足する、ゼロコロナ政策の終了を突如宣言する、といった事態である。

<政策効果の低減>

こうした不確実性に直面すると、個人と企業は支出や投資を控えて貯蓄性向を高める。ポーゼン所長が指摘する通り、パンデミックが拡大した2020年ごろを境に、下降傾向にあった貯蓄性向が上昇し、上昇傾向にあった消費性向が低下している。また、上記のような乱暴な政策展開や変更に遭遇すると、個人と企業は景気刺激策に反応しなくなる。

都市部貯蓄者の資産使途の指向性(四半期)、直近値は2024年12月

(出所)中国人民銀行、CEICを基に作成

実際に、補助金による耐久消費財購入の刺激策は十分な効果を上げなくなった。また、金融当局が低金利政策で法人の借り入れを促しても、2023年上半期の企業の融資申し込みは、コロナ禍前の平均の半分にとどまった。

ポーゼン所長は上記のような政策効果の低減により、より大きな財政出動が必要になると主張。これが公的債務のさらなる肥大化、生産性の成長鈍化をもたらし、長期的に経済成長が低下すると指摘する。

|

論点 |

著者 |

タイトル |

媒体 |

発表 |

|

中国台頭の要因と喪失 |

ハル・ブランズ マイケル・ベックリー |

Danger Zone The Coming Conflict with China |

書籍 |

2023/2 |

|

投資主導型成長モデルの行き詰まり |

ローガン・ライト |

China's Economy Has Peaked. Can Beijing Redefine its Goals? |

CLM |

2024/8 |

|

権威主義体制の行動パターン |

アダム S ポーゼン |

The End of China's Economic Miracle How Beijing's Struggles Could Be an Opportunity for Washington

|

FOREIGN AFFAIRS |

2023/9 |

主なピーク・チャイナ論

■中国経済楽観論

次に、ピーク・チャイナ否定論、懐疑論を見てみよう。

(1)ピーク・チャイナの個別論拠への反論

中国共産党系メディア環球時報の論説に携わった、中国人民大学のワン・ウェン(王文)教授はBusting 6 'Peak China' Myths という論考において、ピーク・チャイナ論が示す六つの悲観論を神話に見立て、次のような反論を展開している。

・過去2年に米中の経済規模の差が拡大したのは人民元安によるもので、実体経済のさまざまな面で中国は米国を上回っている。

・不動産部門の落ち込みは、「都市化」による住宅需要の創出や、EV、太陽光電池、リチウムイオン電池に代表される新産業によって補うことができる。

・ 西側諸国は中国との経済的、技術的関係を解消する「デカップリング」を試みるが、外国投資と貿易は依然として高水準を維持している。

・失業率の高まりが社会混乱をもたらすという懸念に関しては、都市失業率が低水準であるうえ、フリーランサーなど雇用の多様化も進んでいる。

・少子高齢化による労働力不足については、高等教育を受けた人材を増やす「人材配当」が強化されている一方で、AIと自動化技術による省力化、退職年齢延長の対策が進んでいく。さらにはシルバー経済拡大のメリットも生じる。

・国民の将来への自信欠如については、激しい競争環境が進歩を促進する原動力を生み出しており、航空宇宙、半導体、造船、自動車の発展はその果実である。

これは、マイナス面に焦点が当たるピーク・チャイナ論に対して、プラスの材料を列挙した「光明論」と言える。

<世界第2位の経済大国>

また、ピーターソン国際経済研究所(PIIE)シニアフェローのニコラス R. ラーディ氏は2023年の経済指標を詳細に観察し、中国経済悲観論の誤解に対して次のように指摘している。

・中国のGDP名目成長率が米ドルベースで米国を下回った要因は米国のインフレと人民元安であり、一時的現象となる可能性がある。

・消費の成長鈍化が指摘されていたが、消費の伸び率は所得の伸び率を超え、高すぎる貯蓄率が若干下がった。

・景気後退が懸念されていたが、企業の借入額が絶対値でもGDP比でも増加した。

・建物の着工面積は減少したが、これは資金の投入先が着工プロセスから完成プロセスにシフトしたためであり、完成面積は着工面積を上回った。

・民間投資の割合が低下している点については、民間のシェアが大きい不動産分野の影響が大きく、不動産分野を除くと2023年の民間投資は10%増となる。

これらの指摘はあくまで2023年に限定したものであり、今後継続する保証はない。しかしラーディ氏は以上を根拠に、中国は依然として台頭中であり、世界第2位の経済大国を過小評価すべきでないと警告する。

(2)他国事例から米中逆転が可能とする見方

S&P Global Market Intelligenceのチーフ中国エコノミスト、トッド C. リー氏はGDP規模の米中逆転の可能性を肯定的にみる。同氏の試算によるGDPの米中逆転の時期は、中国が実質成長率5%を維持した場合2038年、4%で46年、3%では68年となる(注10)。

その可能性を検討するため、複数の新興国が現在の中国における1人当たりGDP水準に達した年から10年間の推移を調べた。中国が5%程度の成長を維持すると、1994年以降の韓国の成長軌道、4%程度なら2013年以降のポーランドの成長軌道に近い。

さらに、中国に有利な条件として農業人口比率の高さを挙げる。韓国(1994年)、ポーランド(2013年)がともに12%程度だったに対し、中国(2022年)は23%で、製造業や商業など高次産業への労働力移動を通じた成長余地があると指摘する。

<技術をリードする能力>

英紙フィナンシャル・タイムスのチーフ経済コメンテーター、マーティン・ウルフ氏は、1人当たりGDPに基づく楽観論を展開している。中国の1人当たりのGDP(購買力平価)は現在のタイの水準に近く、これが倍増して現在のポーランド並みになれば、国全体のGDPは米国の2倍となる。中国経済には投資依存や全要素生産性(労働や資本などの生産要素以外で、技術進歩、効率化、創意工夫など質的な成長要因)低下などの弱みがあるが、エンジニア数や特許出願数などを背景に、技術をリードする能力を備えている。このため、GDPの倍増を現実的とみる。

これらの楽観論は、韓国やポーランドなどと同水準の成長率を中国が持続することを前提としている。中国の公式統計ではその水準は保たれているものの、その数字が正しく、かつ今後も維持されることが必要となる。

(3)安全保障の観点による「悲観論」への疑問

安全保障の観点からピーク・チャイナ論(経済悲観論)への疑問も示されている。ジョージタウン大学外交大学院・アジア研究チェアで、オバマ政権の国家安全保障会議アジア部長だったエヴァン・S・メデイロス氏は、ピーク・チャイナを前提とする政策立案を危険視して次のように主張する。

習は中国が台頭し続けることを確信し、それに基づいた行動を取っている。米中のパワーギャップは中国にとって好ましい方向に動いていると認識しており、習指導部が米国と肩を並べる「中国の夢」を放棄することはない。これが習政権による統治に正統性を与えているからである。同政権は不動産とインフラに依存する経済から、テクノロジーと高度な製造業がけん引する経済への再編を試みている。過去40年も、中国共産党はあらゆる危機を予想以上にうまく切り抜けてきた。

また、経済のピークと地政学的ピークは一致しない。仮に経済がピークを迎えたとしても、中国は世界最大の輸出国、債権国、第2位の人口大国、新産業のイノベーションの中枢を担う国、重要鉱物を掌握する強国であり続ける。ピーク・チャイナ論は、国家のパワーの源泉が多様化し、その利用方法が無数にある時代にはフィットしない概念である。メデイロス氏はそう警鐘を鳴らす。

■目が離せないピーク・チャイナ論の今後

ピーク・チャイナ論の多くは重要な視点を提起しているが、衰退の速度や程度は必ずしも明確にしていない。一方で、否定論の中には事実との照合を要する点もある。例えば王教授は、不動産部門の落ち込みはEV、太陽光電池、リチウムイオン電池の「新三様」で補えると主張するが、ライト氏はこの産業の規模では補い切れないと指摘する。

労働人口の減少に関して王教授は、高等教育を受けた人材の拡大を挙げるが、現実には16~24歳の失業率は高く、政府統計でも2025年1月は16%超で、人材のミスマッチが顕在化している。また、経済デカップリング(分断)について、外国投資が高水準を維持していると主張するが、対中直接投資額は23年に前年比8割減、24年はそこからさらに9割減となり、歴史的な低水準に落ち込んでいる(注11)。

このように、ピーク・チャイナを巡る論考は多岐にわたり、かつ検証を要するものも多い。また、メデイロス氏が指摘するように、経済的ピークと地政学的ピークは必ずしも一致しないという複雑さも伴う。しかし、ブランズ氏とベックリー氏が指摘するように、ピークを迎えた国が危機感に駆られて冒険的になるとすれば、ピーク・チャイナ論のフォローは怠れない。加えてトランプ米政権は世界各国に対する関税を一方的に引き上げ、習政権は報復関税で対抗した。米中両国は互いに100%を超える関税を課して「関税戦争」の様相を呈している。不透明感が強まる中、米国に加えて今後の世界経済を左右する中国経済の「足元」とその動向からは目が離せない。

|

論点 |

著者 |

タイトル |

媒体 |

発表 |

|

ピーク・チャイナの個別論拠への反論 |

王文 |

Busting 6 'Peak China' Myths |

THE DIPLOMAT |

2024/3 |

|

ニコラス R.ラーディ |

China Is Still Rising |

FOREIGN AFFAIRS

|

2024/4 |

|

|

他国事例から米中逆転が可能とする見方 |

トッド C. リー |

Peak China economic prospects |

S&P Global

|

2024/4 |

|

マーティン・ウルフ |

We shouldn't call 'peak China' just yet |

FINANCIAL TIMES |

2023/9 |

|

|

安全保障の観点による「悲観論」への疑問 |

エヴァン・S・メデイロス |

The Delusion of Peak China America Can't Wish Away Its Toughest Challenger

|

FOREIGN AFFAIRS |

2024/4 |

主なピーク・チャイナ否定論

注1 中国が現在の不動産不況に入った契機は、金融当局が2020年8月に不動産デベロッパーに債務規制を課したこと、21年1月に銀行に対して不動産関連の融資規制を課したことなどがある。

注2 ブランズはアメリカン・エンタープライズ研究所のシニアフェローであるほか、ジョンズ・ホプキンス大学 高等国際問題研究大学院のヘンリー・A・キッシンジャー特別教授(Henry A. Kissinger Distinguished Professor of Global Affairs)。ベックリーはアメリカン・エンタープライズ研究所の非常勤シニアフェローであるほか、タフツ大学 政治学部准教授。ピーク・チャイナを広めた著作には以下がある。Hal Brands, Michael Beckley, "China Is a Declining Power--and That's the Problem", Foreign Policy, September 24, 2021. Danger Zone: The Coming Conflict with China, W. W. Norton & Company 2022. 奥山真司訳『デンジャー・ゾーン 迫る中国との衝突』飛鳥新書、2023年など。

注3 習近平は終身トップ継続の可能性を拡大した。2018年の憲法改正では国家主席の任期上限(2期10年)を撤廃。22年の党大会では、慣例だった党幹部の年齢上限(67歳)を反故にして自らの党総書記職を継続し、ライバル青共団の有力人物を最高指導部の党中央政治局常務委員会から排除した。

注4 中国の普通出生率に関してブランズらは『デンジャー・ゾーン 迫る中国との衝突』飛鳥新書、2023年、77頁で「二〇一六年から二〇二〇年にかけて50%近くに低下」としているが、正確な数値は次の通り。上記記述の引用元記事"Birth rate falling below 1 percent an early warning," China Daily, December 29, 2021に掲載の普通出生率(1,000人当たりの年間出生数)では2016年の13.57から2020年の8.52に36%低下。同記事の引用元である世界銀行の数字を22年分まで確認すると、16年の13.57から22年の6.77に50%超低下している。

注5 "Birth rate falling below 1 percent an early warning, " China Daily, December 29, 2021.

注6 United Nations, World Population Prospects: The 2019 Revision.

注7 Stein Emil Vollset, Emily Goren, et al., "Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study," THE LANCET, Volume 396, Issue 10258 p1285-1306 October 17, 2020.

注8 10大経済圏は中国、米国、韓国、フランス、スペイン、イタリア、オーストラリア、日本、英国、カナダ。うち中国は1人当たりのGDPが1.2万ドルに達してから2年目までのみを対象としている。引用元データはOECD、世界銀行。Logan Wright, "China's Economy Has Peaked. Can Beijing Redefine its Goals?" https://www.prcleader.org/post/china-s-economy-has-peaked-can-beijing-redefine-its-goals (2024年12月5日閲覧)

注9 政府による民間企業への介入で代表的な産業はテック産業、教育産業、不動産産業である。テック産業について知られているのはアリババグループの次の事件である。2020年10月24日、アリババ創業者のジャック・マーが上海で開催された金融サミットで、中国の金融規制を「時代遅れ」と批判。12日後に控えていた傘下のフィンテック企業、アント・グループの新規株式公開が中止に追い込まれた。新規株式公開は同年11月5日に上海証券取引所と香港証券取引所で予定されていたが、2日前の11月3日に中国証券監督管理委員会の指導により突如中止を発表した。アントはその後、金融持株会社への再編を命じられ、中国人民銀行の監督下に置かれる。また翌21年にはアリババのほか、テンセント、百度、美団などのテック企業が独占禁止法違反で罰金を科せられ、社会貢献の寄付を余儀なくされる(アリババは罰金182億元、寄付1000億元)。教育産業への規制もこの頃に始まる。21年7月に義務教育段階の生徒に対する宿題や校外学習の負担軽減を目的とした規制を導入。営利目的の学習塾は非営利化が義務付けられ、休日や休暇中の授業を禁止した。学習塾などを展開する大手教育企業は主要事業からの撤退を余儀なくされた。不動産については、脚注1に言及の経緯で当局介入が始まり、不動産市況が急激に悪化。デベロッパーが資金繰りに困窮し、開発中止、債務不履行、事実上の破綻が広がった。いずれも業界全体を激しく翻弄した。

注10 この試算は米国の成長率2%、為替と物価の影響を相殺することを前提になされている。Todd C. Lee, "Peak China economic prospects" https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/peak-china-economic-prospects (2024年12月5日閲覧)

注11 対中投資額は新規投資分と回収分を差し引いたNet。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!