全人代で露呈、習近平政権の内憂外患

=成長鈍化・香港問題と米中対立=

新型コロナウイルスの感染拡大によって、3月から5月に先送りされた2020年の中国の全国人民代表大会(=全人代、日本の国会に相当)。そこで浮き彫りになったのは、盤石だったはずの習近平政権が抱える内憂外患だ。

国内の感染爆発は何とか抑え込んだものの、経済成長鈍化と香港問題という2つの難題に直面し、対応を誤れば政権基盤が一気に弱体化しかねない。その一方で、国内からの不満をそらすために、必要以上に対外的に強硬姿勢を貫けば、米中対立の激化を招いてしまう。そのジレンマが世界第2位の経済大国の指導者を苦しめる。

成長目標設定を見送った理由

今回の全人代では異例の事態が起こった。恒例となっていた年間の経済成長の目標設定が見送られたのだ。本来なら全人代は、高い成長率を国内外に示し、中国の存在感を知らしめる絶好のアピールの場のはず。ところが、「目標値に固執すると景気刺激に偏ってしまう」(習国家主席)、「コロナ感染や貿易・経済の先行きが不透明」(李克強首相)と釈明し、数字を出さなかった。

社会主義市場経済を掲げる中国では、成長率目標に基づいて、省・市などの行政単位でさまざまな経済目標や財政計画などが立てられる。社会システムに奥深く組み込まれるため、「目印」がなくなれば混乱を招きかねない。それでもあえて目標値公表を見送ったのは、習政権の求心力を維持するためにほかならない。

民主的な選挙を経ない、中国共産党の統治が正当化されてきたのは、経済成長とそれに伴う国民の生活水準の向上を実現してきたからだ。

党は長期目標として、2020年の国内総生産(GDP)を2010年の2倍にすると公言してきた。これを達成するためには、最終年の2020年に5.6%の成長が必須となる。スタートラインといえる全人代の場で、これを下回る目標を示すことは、習政権の統治正当性を否定することに等しい。

政府関係者に対するインタビュー記事や、政府の新規就業者目標から推定すると、実際には習政権が今年3〜4.5%程度の成長を見込んでいるフシもある。年内に「長期成長目標にこだわる必要はない」という世論を醸成した上で、前述の範囲内に着地させるという筋書きを描いていると思う。

代わって全人代で大きな注目を集めたのは、突如として提起された香港に対する国家安全法の適用である。一国二制度の下で「高度な自治」を約束されている香港では昨年来、市民が大規模なデモを繰り広げてきた。香港政府が市民の犯罪を中国で裁くことができる逃亡犯条例案を作成したことに、民衆が激しく反発したからだ。

これに押される形で、香港政府はいったん条例案を撤回した。ところが今回、中国政府が香港政府の頭越しに締め付けを強める法律を直接出してきたのだから、世界が身構えないはずはない。これによって、1997年の返還から50年間維持されるはずだった香港の独立と自由が、著しく脅かされる懸念が高まる。

当然、国際社会は習政権を厳しく非難した。全人代で同法の導入が採択された5月28日、米国・英国・カナダ・オーストラリアの外相が共同声明を発出し、中国の措置は「一国二制度の枠組みを傷つけるもの」と糾弾。その上で、新型ウイルスに対して国際的な協力が必要な今、「中国政府の前例のない行動は、逆の結果を招く恐れがある」と激しく批判した。

繁栄に黄信号が点灯する香港

繁栄に黄信号が点灯する香港

(写真)中野 哲也

翌29日には、米トランプ政権が中国への制裁方針を表明。その中には、中国の貿易経由地である香港に適用していた関税優遇措置の取り消しなど、米国にとっては諸刃の刃(やいば)となりかねないものまで含まれていた。

これに対して中国政府は「内政干渉」と反発し、米国産大豆の買い付けを停止するといった報復を示唆。また、米国で広がった人種差別への抗議デモと香港デモへの対応を引き合いにして、「米国は二重基準を用いている」と痛烈に批判した。

中国メディアも国民の反米感情をあおるため、コロナ対応で後手に回り、たびたび社会不安に見舞われる米国の民主主義体制を揶揄(やゆ)する。そして6月30日、国際社会の批判を無視する形で、中国の全人代が香港国家安全維持法を成立させた。香港政府は即日施行した。今や米中対立は、抜き差しならない状態にまで高まり始めた。

反習勢力封じ込めに躍起

このように、習政権が従来以上に対外的に強硬姿勢を貫くのには理由がある。単に香港で譲歩してウイグルやチベットに飛び火する事態を防ぐためなら、ここまで踏み込むことはない。あえて外敵(=香港の反乱分子や台湾の独立分子、その背後にいる米国)を際立たせる必要があるのは、国内で習政権に対する批判が最近、相次いで顕在化しているからだ。

4月には、王岐山国家副主席に近いとされる不動産大手経営者の任志強氏が、習氏のコロナ対策をめぐる批判をSNS上で展開し、拘束された。

相前後して、新型ウイルス感染拡大の責任や任氏への対応、香港一国二制度の反古(ほご)、一帯一路の浪費などをめぐる政権批判が、次々に沸き起こったとされる。例えば、5人の党長老による書簡(=五老上書)や、鄧小平の息子・鄧樸方氏が習政権に宛てたとされる質問状、著名企業家50人が政権に宛てた意見書などである。

真偽のほどは明らかではないが、こうした話が次々と浮上すること自体、反習勢力が活発化していることを意味する。習氏が外国に対して弱腰を見せれば、こうした勢力からさらに付け入られる可能性がある。

それでは、反習勢力を一掃すれば米中関係が良くなるかというと、それも期待できない。そもそも習氏が目指す国家目標は、米国が握る覇権への挑戦と受け取られても仕方ないからだ。

習氏は2012年の党総書記就任以来、「中華民族の偉大なる復興」を掲げ、強い中国のイメージを国民に植え付けながら、ナショナリズムをかき立ててきた。

スローガンだけでなく、広域経済圏を主導する一帯一路構想や、世界最強の製造国を目指す「中国製造2025」を推進。政権1期目を締め括る2017年10月の演説(政治活動報告)では、21世紀半ばに国力で米国に伍すという目標を明言した。

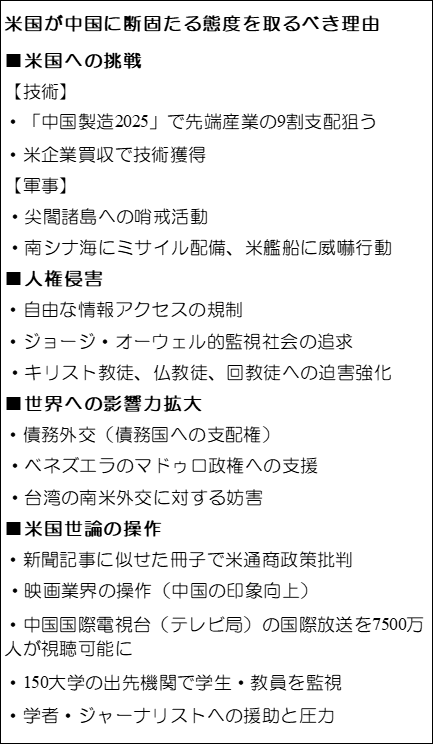

ここまでくれば、米国も対抗せざるを得ない。2018年10月にペンス副大統領が米ハドソン研究所で行った40分にもわたる演説は、中国への批判と警戒をあらわにする異例の内容だった。第二次世界大戦後、冷戦の火ぶたを切った英首相チャーチルの「鉄のカーテン演説」に擬せられ、新冷戦時代の幕開けとも評された。

ただし事態を複雑にしているのは、トランプ大統領自身が根っからの対中強硬論者ではないこと。関心はもっぱら2020年11月の大統領選で再選を果たすことであり、どうすれば有権者にアピールできるかを常に優先する。これまでの貿易交渉も、中国から譲歩を引き出すためのブラフ(=威嚇)と見られてきた。

ペンス米副大統領の演説(骨子)

(出所)各種報道を基に筆者

(出所)各種報道を基に筆者

米中激突を回避できるのか

ところが、新型ウイルスの感染拡大に伴い、局面が様変わりした。2019年12月の米中貿易交渉「同意第一段階」で中国がコミットした輸入の履行が困難になり、トランプ氏は期待した戦果が望めなくなった。それどころか先述のように今度は中国が、農産物輸入などの約束不履行を交渉の道具として持ち出してきた。そうなればトランプ氏の手に残されたカードは、中国を徹底的にたたくことしかない。

実際、米国は5月に入って対中制裁を矢継ぎ早に打ち出している。そんな折に全人代で飛び出した香港国家安全法は、トランプ氏にさらなる中国バッシングの口実を与えたといえる。

米国の主な対中制裁

(注) ELはEntity List。米商務省が国家安全保障や外交政策上の懸念があるとして指定した企業などを列挙したリスト。

(注) ELはEntity List。米商務省が国家安全保障や外交政策上の懸念があるとして指定した企業などを列挙したリスト。

(出所)各種報道を基に筆者

米中対立の行き着く先はどうなるのか。懸念されるのは、世界が米中それぞれの陣営に割れ、2極化することだ。どちらの陣営に属しても、グローバル化の巻き戻しが強烈に進むため、そこに勝者は存在しない。両国の狭間に位置し、貿易立国として生きる日本にとっては、甚大な影響は避けられない。

さらに心配されるのが、軍事を含めた安全保障分野での対立が先鋭化することだ。米国の政治学者グレアム・アリソン氏(ハーバード大学教授)は、衰退する覇権国と台頭する新興国が衝突する現象を、古代ギリシャの歴史家の名にちなんで「トゥキディデスの罠(わな)」と名付けた。過去500年間で調べたところ、こうしたケースが16例あり、戦争を回避できたのはわずか4例にすぎなかったという。

アリソン氏が指摘する「罠」に陥らないよう、日本を含めて世界が英知を振り絞るべき時だと思う。そもそも、新型ウイルスという人類共通の敵に対し、国家同士が諍(いさか)いをしている余裕などない。米中対立が史上5番目の例外となることを固く信じたい。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!