習政権、IT・塾・不動産の規制強化

=「脱鄧小平」から「毛沢東回帰」?=

中国の習近平政権が、民間企業に対する規制を強め始めた。対象は、独占禁止法(以下「独禁法」)の運用から個人データの取り扱いに至るまで多岐にわたる。その根底には、民間大企業の強大化や、共産党とは相入れない西側価値観の浸透に対する警戒感が指摘できそうだ。同時にそれは、資本家や西側イデオロギー(資本主義)を積極的に導入し、高成長を実現した「鄧小平路線」からの脱却を意味するようにも見える。

そこで本稿では、最近規制強化の動きが目立つITプラットフォーム、教育、不動産の3つの業界の動向をとり上げながら、習近平国家主席の意図を推察してみたい。

独禁法で巨大IT企業を締めつけ

習政権の締めつけが顕著なのは、巨大化したITプラットフォーム企業に対するものだ。最初に標的となったのが、電子商取引(EC)最大手のアリババ集団。傘下の金融会社アント・フィナンシャルによる香港、上海両株式市場での新規上場が、2日前の2020年11月3日に突然中止になったのだ。創業者ジャック・マー氏の金融当局批判が政権の逆鱗に触れたからだと伝えられた。

さらに2021年4月10日、アリババの通販サイトが独禁法に違反したとして、市場監督当局が過去最高額となる罰金182億元(約3094億円)を科したと公表。優越的な立場を利用しながら出店者に対し、他社サイトに出店しないよう圧力を掛けたとされる。

このほか当局は、アリババが保有する中国版ツイッター「ウェイボー」や、香港紙サウスチャイナ・モーニングポストの株式売却を迫ったとも報じられる。

以後、規制強化の荒波が業界全体を襲う。当局は2021年3月、インターネットサービス大手テンセントに対し、中国版LINEというべき「WeChat」やスマホ決済アプリが独禁法に抵触する恐れがあると警告。7月24日には同社の音楽配信事業に対し、罰金50万元(約850万円)を科した。

4月13日には、当局がIT企業34社(=アリババやテンセント、バイドゥ、TikTokを運営するバイトダンスなど)を召喚して独禁法の順守を迫り、1カ月以内に承諾書を提出するよう要求。さらに7月上旬、米国上場直後の配車アプリの滴滴出行(DiDi)や、トラック配車や求人情報のアプリ運営会社に対し、個人情報を不適切に収集・使用した疑いで調査、新規ユーザー登録を停止させた。

配車アプリが普及する中国(イメージ)

配車アプリが普及する中国(イメージ)

(出所)stock.adobe.com

こうした習政権の一連の動きに対し、懸念は強まるばかりだ。海外のメディアからは、その真の狙いが強大になった民間大企業の力を削ぎ、共産党のコントロール下に置くことにあるとも指摘される。

特にITプラットフォーム企業は国民の行動や所在から、嗜好、交友関係、健康状態に至るまで、大量の個人情報を収集、その保有量が政府をしのぐからだ。また、一部企業はSNSや新聞などのメディアを所有するため、共産党も世論への影響力を無視できない。

こうした企業に対する習政権の警戒感は、最近の政策方針にも現れている。2020年12月に開催された共産党の中央経済工作会議は、主要方針の1つとして「独占禁止と資本の無秩序な拡大の防止を強化」と掲げた。言うまでもなく、強大な力を持ち始めた民間大企業をターゲットにしたものだ。

学習塾を規制、教育費の軽減と外国の影響排除

次に、習政権の矛先は学習塾業界に向けられた。2021年7月24日、共産党と国務院(=内閣に相当)は連名で「義務教育における生徒の宿題負担と学習塾などの学外学習の軽減についての意見」を通達した。

とりわけ、学習塾について①新規開業の不許可②既存の塾は非営利団体として登録し直し③株式上場による資金調達禁止④外資による合弁・買収による参入禁止⑤海外の教育プログラムの提供禁止⑥海外在住の外国籍講師の雇用禁止⑦学費の基準を政府が決定―などと定めている。

こうした規制は学習塾業界を壊滅させかねず、大きな衝撃が走った。実際、この通達から数週間内に学習塾の閉鎖が相次ぎ、北京では塾が集中的に入居するビルが空(から)になった様子が報じられた。

それにしても、学習塾産業は市場規模10兆円、企業数70万、雇用1000万人を誇るとはいえ、前出の巨大IT企業の規模には遠く及ばない。では、なぜあえて強硬措置に出たのか。

多くの海外メディアはその意図を、受験競争の過熱に伴う家庭の学校外教育費の負担を軽減することにあると報じる。実際、児童は際限のない暗記と受験テクニックの習得に明け暮れ、親の負担は重くなる一方だ。習政権が少子高齢化対策で産児制限をいくら緩和しても、親が2人目以降の出産に踏み切れないのはその重さが原因とも言われる。

ただ、前出の通達をよく見ると、別の狙いも読み取れる。それは、教育現場から外国の影響を排除することだ。共産党にとって学校とは党の価値観を涵養(かんよう)する場であり、それと矛盾する西側価値観が入り込んでくる余地を排除したいのが本音だろう。

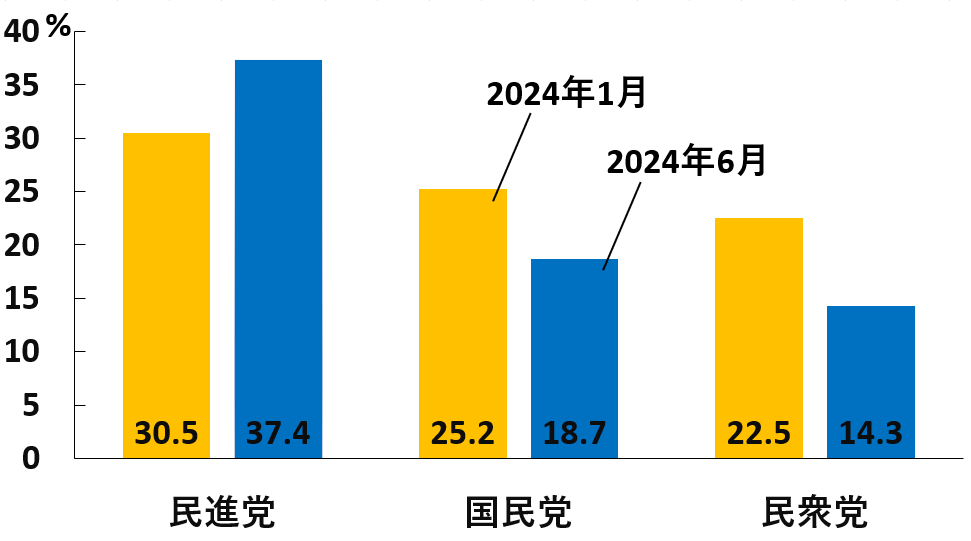

実は、習政権は発足直後からこうした意思を示していた。2013年5月、大学で教えては「ならない」西側の価値観「七不講」を規定しており、今回の措置はその延長線上にあると見ることもできるのだ。

大学の「七不講」

(出所)筆者

(出所)筆者

コロナマネーで価格高騰、不動産業界も規制対象に

政権のもう1つの主要ターゲットが不動産業界である。コロナ禍対策の緩和マネーが不動産市場に流れ込み、不動産価格を押し上げ、投資が投資を呼ぶ事態になっているからだ。

コロナ禍で価格高騰した不動産市場(イメージ)

(出所)stock.adobe.com

市場の過熱を抑え込むため、習政権は2020年8月以降、民間の不動産企業に対して債務残高に一定の上限を課してきた。このため、借り入れをテコに投資を続けてきた企業は、債務を圧縮する必要に迫られた。

例えば、不動産業界のある大手企業は一時、全物件を3割引で投げ売りする事態に陥った。また、物件処分で対応できない企業は倒産を余儀なくされた。

代わって存在感を増したのが国有企業である。国家信用を背景に有利な資金調達を行い、財務力で民間企業に差を付けている。

不動産業界が狙われた理由は、先述した2つの業界との共通点に着目すれば分かりやすい。

IT企業と共通するのは、強大な資本家の存在である。2020年の不動産開発投資額は14兆元(約238兆円)を超え、対国内総生産(GDP)比で約14%を占める。下記の「中国富豪ランキング(2020年)」では、IT起業家らと並んで、不動産開発やそれを起点に多角化を果たした企業のトップが名を連ねる。

一方、教育業界との共通点は、いずれも家庭の経済的負担になることだ。高騰を続ける不動産価格と教育費は国民の不満の元凶であり、政権にとっては「介入」を正当化しやすい。

中国富豪ランキング(2020年)

(注)1元=17円

(注)1元=17円

(出所)胡潤全球富豪榜

3業種から規制対象拡大?「民退」のダメ押しか

さらなる問題は、規制強化の対象がこの3業界にとどまらない可能性があるということだ。多くの民間企業の関係者は「いつ飛び火するかもしれない」という不安と懸念で戦々恐々としている。

振り返れば、習政権は発足間もない2013年3月、「民営企業の発展を奨励、支援、誘導する」と打ち出していた。

だが、むしろ吸収合併などによって国有企業の強大化が進んできたのが実態だった。内外の識者は、国有企業の発展と民間企業の衰退つまり「国進民退」をたびたび指摘しており、今回の規制強化は「民退」のダメ押しとなりかねない。

こうしてみると、習政権は民間企業を絞めつけることで、経済活動における共産党・国有企業の主導権を強化するようにも見える。

事実、最近では党が国有企業の強化を強調する場面が増え、「国有企業の競争力、イノベーション力、支配力、影響力、リスク対応力を高め、国有資本を大きく強くする」(2019年10月の中国共産党第19期中央委員会第4回全体会議=第19期4中全会)といった文言が頻繁に現われる。

21世紀版「毛沢東路線」を目指す習氏?

このような政策転換は、1950年代の毛沢東を連想させる。彼は1949年の建国当初、資本家と民間企業の活力を削がないよう、相当長い期間にわたり社会主義化(=企業の公有化)を進めないと公言していた。

しかし、結局は1956年までのわずか数年間で企業の公有化を強引に完了、資本家を排除して企業を共産党のコントロール下に置いた。

その後の若者が毛沢東を熱狂的に支持した文化大革命期、習近平国家主席は青少年期を送っていた。このため、毛沢東に対する崇敬の念が強く、その路線の21世紀版を目指しているという見方もある。

しかし、文革は失敗し、実権を握った鄧小平が1978年、経済の長期停滞をもたらした毛沢東路線から決別。180度の大転換で資本家(民間企業)や外国と融和的な「改革・開放」を掲げ、その路線が今日に至る。

今度は習政権が、鄧小平路線から脱却する条件が整ったと見ているように思える。例えば、習近平国家主席は2021年7月1日の共産党結党100年演説などで、鄧小平が掲げた「小康社会」(=ややゆとりのある社会)の達成を宣言。鄧の「先富論」(=富める者から先に富む)に代わり、「共同富裕」(=ともに豊かになる)を強調し始めた。

外交姿勢でも、鄧が唱えた「韜光養晦(とうこうようかい)」(=能力を覆い隠す)を、習氏は「戦狼外交」(=強硬姿勢で臨む)に一変させた。

また、米中の経済分断に備えて自前のサプライチェーン構築を目指す「国内大巡回」は、鄧の「改革・開放」よりも、ソ連との関係悪化で孤立した毛沢東が1960年代に唱えた「自力更生」(=外国に依存しない)に近い。

今、中国が高度経済成長を謳歌(おうか)した1つの時代は節目を迎えつつある。次にこの大国はどこへ向かおうとしているのか。これまで以上に、目を凝らして注視していく必要があるだろう。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!