第3期習近平体制、中国共産党幹部人事の読み方

=ライバル排除、側近重用で思惑露わに=

1.新次元に入った党統治

人民大会堂の壇上最前列、中央の習近平総書記の左隣の席から先代総書記を務めた胡錦濤氏が、2人の職員に退場を促されて会場を去っていく。2022年10月22日、7日間にわたって開催された中国共産党全国代表大会(以下党大会)の最終日に繰り広げられた光景だ。

国営通信社は胡氏の体調が悪化したためと説明しているが、胡氏は何かを訴えようとしたが阻止され、退場させられたという見方がある。中国共産党青年団(共青団)系の有力者がことごとく降格になったことに、同派の長老である胡氏が不満を訴えたという説だ。 真実は明らかでないが、胡氏が途中退場していく姿は、共青団派の敗北を象徴するかのように映った。

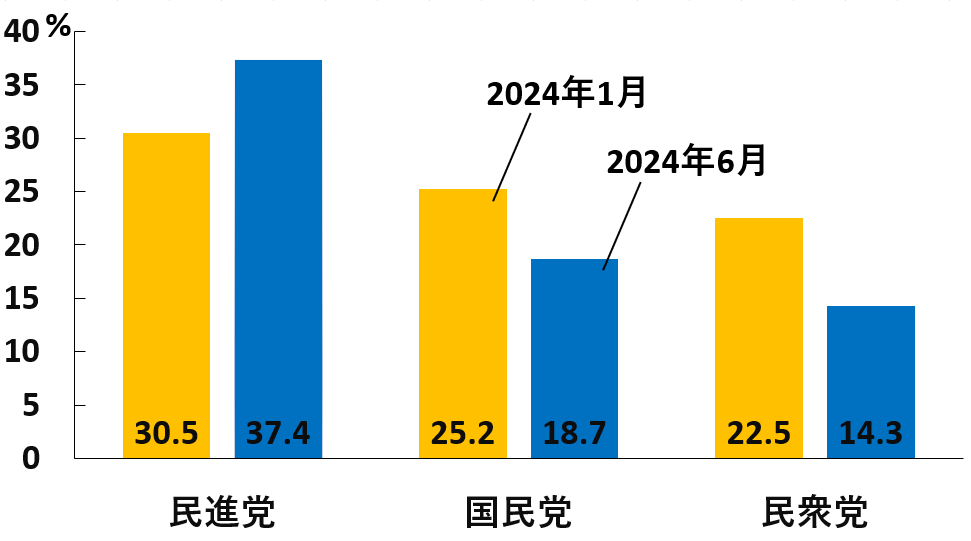

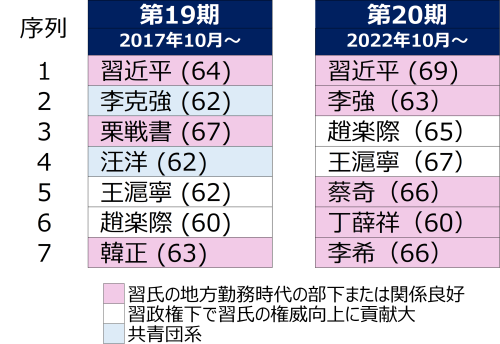

中国共産党は、5年に一度の党大会と、それに続く第1回中央委員全体会議(1中全会)を経て、第3期の習近平指導部を発足させた。この新体制の人事において、習氏は完全な勝利を収めた。中央政治局常務委員(トップ7)を同氏に近い人物が独占し、ライバルの共青団系有力者を一掃した。ここまで極端な結果を予測した人は皆無だったと思われる。共青団とのポスト争いは引退した長老の意向も反映されるため、すべて習氏の思惑通りになるものではないという見方が相場だった。

新旧の中央政治局常務委員 李希氏は習氏の地方勤務時代の部下ではないが、習氏の中央入り以前から関係が良好。

李希氏は習氏の地方勤務時代の部下ではないが、習氏の中央入り以前から関係が良好。

(出所)リコー経済社会研究所

今回の党大会が異例なのはそれだけではない。党総書記の任期は2期10年までという慣例を覆し、習政権は3期目に突入した。幹部引退のルールについては、党大会時に67歳なら続投可、68歳以上は引退(七上八下)とする不文律も反故(ほご)にした。69歳の習氏自身が続投したほか、他の幹部任用も意のままになった。先代の胡錦濤政権までは明確にしていた後継者も置かず、習氏は終身党トップで居続けられるようになった。中国共産党の統治はもはやこれまでの延長では語れない、新たな次元に踏み込んだ。

2.共青団排除とその底流

それにしても、今回の共青団排除の中身は驚くべくものだった。事前予想では、当時の序列2位の李克強氏(67)は常務委員として残り、2023年3月に首相の任期を終えた後も、全人代常務委員会委員長など要職に就くとみられていた。序列4位だった汪洋氏(67)は次期首相の有力候補とされていた。両氏はいずれも引退年齢に届く前に、党序列上位205人の中央委員からも外れ、引退に追いやられた。また、常務委員入りが有望視されていた胡春華氏(59)は、党序列上位24人の政治局委員から外れる降格となった。

(出所)リコー経済社会研究所

(出所)リコー経済社会研究所

ここまで徹底した共青団の追い落としが行われたのはなぜか。1つは習氏の政治的危機感が高まったためとみることができる。2022年春以降、習氏が主導するゼロコロナ政策に対する国民の不満と経済停滞が顕著になっていった。こうした中、経済を重視する李克強首相への支持が高まっていった。一部では李克強政権待望論が広がり、「李上習下」(李克強が政権を取って習近平が下りる)という言葉も生まれていた。

習氏と共青団の対立は単なるポスト争奪戦でなく、底流には両者の相反する志向ある。共青団は官僚育成の機能を備え、一流大学出身のエリート官僚を次々に輩出する。彼らの特徴は血筋ではなく、実務能力で頭角を現す人が多い。実利主義的で改革開放路線を重視する傾向が強いとされる。いわば鄧小平路線、改革開放の継承者である。

これに対して習氏は革命家の血筋を政治資本とする。習氏のように革命家の親を持つ「紅二代」と言われる人たちは、ある共通の危機感を抱いている。改革開放による経済発展で拝金主義が蔓(まん)延し、腐敗や格差拡大が進んだ。このまま放置しておくと、親たちが命懸けで守った党は信頼を失い崩壊してしまう、という危機意識だ。毛沢東の世界観や共同富裕を志向する人たちである。

さらに習氏の思考の根底には鄧小平に対する復讐心があるとも言われる。中国問題グローバル研究所所長の遠藤誉氏によると、習氏の父親で革命の功労者である習仲勲は、鄧小平の画策で1962年から16年間と1990年から終身の2度にわたって失脚させられた。これに対する習近平氏の復讐心が、自らが鄧小平の地位を超え、鄧小平の功績(改革開放)を打ち消そうとする原動力になっていると言うのである。

今回は実現しなかったものの、党大会前には毛沢東と同じ「党主席」や「領袖」の称号や「習近平思想」という呼称の採用が検討されたのは、鄧小平を格下に位置付けようという意図があったとみられる。

(出所)リコー経済社会研究所

(出所)リコー経済社会研究所

3.昇格人事に見る経済・外交・軍事の方向

次に、昇格の人事に目を転じてみよう。前述の通り、今回の幹部人事は過去と異なる部分があり、そこに習氏の意向が表れている可能性が高い。以下ではそうした部分に焦点を当て、新体制の経済、外交、軍事に関する政策の方向性を探ってみたい。

(1)経済

経済関連の人事で過去と大きく異なったのは、序列第2位の李強氏である。李氏は2023年3月に経済の舵取り役である首相になるとみられている。これまで首相は副首相経験者から選ばれるのが慣例だったが、同氏にはその経験がなく、中央での実績もない。

習氏は経験でなく自分への忠誠度を基準に李氏を選んだとみられる。李氏は習氏が浙江省トップを務めた時期に秘書長として仕えて信頼関係を築いた。習氏の目の動きで要求が分かるほどの関係だったと言われる。習氏が党内で地位を高めると李氏も出世を重ね、江蘇省や上海市のトップに就いた。その上海で李氏は、習氏の意を汲んでコロナ対策の都市封鎖を徹底した。市民からは不評を買い、常務委員入りは遠のいたとみられたが、ふたを開けてみれば習氏に次ぐ序列に就いた。

こうした両氏の関係性が新政権内でも再現されるとすれば、経済政策には習氏の意向がストレートに反映されることになる。ゼロコロナ政策の徹底や共同富裕(IT、不動産、教育産業への規制)などの特徴は、従来よりも際立っていく可能性がある。

(出所)リコー経済社会研究所

(出所)リコー経済社会研究所

(2)外交

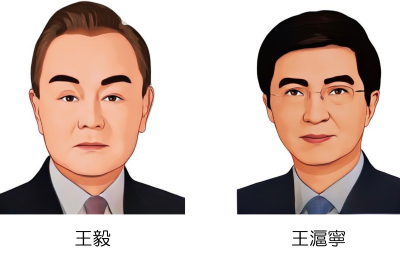

外交では元駐日大使で外相の王毅(おう・き)氏が政治局員(トップ24)に昇格した。従来の引退年齢を超える69歳での抜擢であり、かつ昇格である。王氏はこれまで、習政権の攻撃的な外交スタイル「戦狼外交」を実践してきた。例えば2022年8月には、台湾周辺での中国の軍事演習を非難するG7外相声明に反発。ASEANと日中韓の外相会議の席で林芳正外相に対して声を荒げ、台湾問題に対する日本の歴史的責任を指摘している。王氏の昇格は、戦狼外交のエスカレートを予感させる。

その外交姿勢を背後から支えるのが政治局常務委員(トップ7)の王滬寧(おう・こねい)氏だ。政治学者である王氏は政治・外交のブレーン役として習政権の「中華民族の偉大なる復興」や「一帯一路」構想を理論化したとされる。対米関係を悪化させたという党内の批判から、常務委員から外れるという見方もあったが、逆に序列は5位から4位に上がった。反米路線は信任を得たとも言える。

(出所)リコー経済社会研究所

(出所)リコー経済社会研究所

(3)軍事

党中央軍事委員の任用にも特徴が現れた。同委員会は主席の習氏のほかに2人の副主席と4人の委員で構成される。副主席の1人は引退年齢を大きく超える72歳で再任された張又侠(ちょう・ようきょう)氏。同氏は人民解放軍内に強い影響力を保持すると同時に、習氏とは父親同士が国共内戦時の戦友であり「紅二代」の価値観を共有する。軍内求心力と価値観共有の双方を確保しようとする人選とみられる。

もう1人の副主席は何衛東(か・えいとう)氏である。副主席は委員を経験した者が就く場合がほとんどだが、何氏はそれを飛び越えて副主席に抜擢された。直近まで台湾方面を含む東部戦区の司令官であり、ペロシ米下院議長訪台への報復で実施した大規模軍事演習を指揮した人物である。何氏の昇格は台湾統一への意思を誇示するのが狙いとみられる。

李尚福(り・しょうふく)氏の委員への任用も政権の対米姿勢がにじむ。李氏はロシアからの戦闘機輸入をめぐり、2018 年 9月に米国の制裁対象となった人物だ。そのため、李氏の抜擢は米国に対抗の意思を表明したものという見方が濃厚だ。同氏はさらに国防部長(防衛大臣に相当)への就任も有力視されており、そうなると、米中の軍事対話に支障が生じる可能性も否定できない。

(出所)リコー経済社会研究所

(出所)リコー経済社会研究所

このように、中国共産党は第3期習政権の発足過程で統治のあり方を大きく変えた。ライバルの共青団を排除し、従来の人事ルールを破壊したことで、習氏の人事裁量権は強大なものになった。その裁量の中に浮かび上がったのは、党が台湾統一を最重要課題に位置付け、対外的に強い姿勢で挑もうとする姿である。「党が半植民地化された屈辱の歴史を覆し、中華民族の偉大な復興を成就させる」というストーリーの完結に向けて、外国に対する強い姿勢を自国民にアピールすることで、習氏の終身統治への正当性を揺るぎないものにしようとしているかのようだ。

北京・故宮(紫禁城)―右上に人民大会堂(党大会会場)がみえる

北京・故宮(紫禁城)―右上に人民大会堂(党大会会場)がみえる

(写真)筆者

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!