信頼関係を作る〔やさいバス〕(下) ~「農家の大変さ」に衝撃~

「やさいバス」を立ち上げた加藤百合子さんは、農家経営の実情を初めて知った際、「大変さに衝撃を受けた」と振り返る。大変さの根底にあるのは、生産者と消費者の間に横たわる信頼関係の欠如と分析し、そんな課題の解決に取り組んできた加藤さん。農業と向き合う姿勢、信頼をベースにした農業の姿などについて聞いた(4月25日)。

―農業に関心を持った経緯は

中学生の時、レイチェル・カーソン(環境問題を扱った「沈黙の春」などの著者)を読んで、酸素がなくなる、地球が住めなくなるのではないかと感じ、怖かった。環境問題に関心を持ち、高校生になって生態系について勉強したいと思った。慶応の女子高にいたが、慶応大学では環境(に関する学部)がなかったため、東京大学農学部に入った。生物系、環境で何かできることを探しに行こうとした。

インタビューに応じる加藤さん【4月25日、静岡県牧之原市】

インタビューに応じる加藤さん【4月25日、静岡県牧之原市】

―大学での専攻は

環境よりも食糧難のほうが怖いと感じ、植物工場、農業機械などの分野を扱う農業工学に進んだ。英国は1年で修士が取れるので、紹介してもらい留学。その後、米国NASAで植物工場の研究を始めたが、「3~4年もそこで研究するのはどうか」と感じ始めた。

イギリスで知り合った今の夫が日本に帰国したこともあって、半年でNASAを辞めた。植物工場の研究者として生きる道もあったのだから、今考えれば若気の至りだったかもしれない。

―日本での生活は

キヤノンで働いたが、1年で寿退社し、静岡に来た。夫の会社が産業機械の企業だったため、得意の数学をばりばり使う機械制御の仕事に取り組んだ。

―違う分野に進む決断力はどこからくるのか

やろうと思ったら、動いてしまうことの積み重ね。他の人からは「もったいない」と言われるが...。農業事業を立ち上げた時、家族は「3年で飽きて(家業の工業に)戻ってくる」と思っていたようだが、14年も続けている。

―再び農業に関わったきっかけは

子供が2人生まれた。1人目の時は子育てが分からないし、産業機械の開発も面白かった。とにかく忙しく、二つを夢中で行っていた。2人目の時は子育てに余裕ができ、産業機械開発も成果が出て一段落すると、「環境問題に関心を持ったはずなのに、少し違うな」と感じ始めた。この時、静岡大学で社会人向けの農業講座に参加して初めて農家と話し、大変さを知った。その衝撃は大きかった。それまでは研究側の農業しか知らなかった。

―大変さを具体的に言うと

農家にも、いろんなやり方があるのに、総括すると「閉じた社会で生きている」と感じた。価格は小売りが決め、納品は買い手が決めている。農家は戦い方を知らない。命を預かっているのに、なぜこうなのか。課題が分かってはいなかったが、大変そうだということだけ分かった。

牧之原台地の茶畑と大井川【4月25日、静岡県島田市】

牧之原台地の茶畑と大井川【4月25日、静岡県島田市】

―どのように農家との関係を築いた

静岡県からの要請などもあって、社員と一緒に農家を400軒回って困り事を聞くと、消費者との会話がないのが共通の課題だった。「おいしかった、まずかった」といった消費者の評価がないのが一番の困り事だった。信頼関係の欠如が、そもそもの課題。作る人、使う人、食べる人が全然顔を合わせず、ただただお金だけ。「キャベツ1個いくら」という情報だけでやり取りしているのが、いろんなことがうまくいかない根源だという仮説を立てた。ここからひも解いて、ベジプロバイダー事業を始めた。

―ベジプロバイダー事業とは

みんなが会ってから野菜を流通させようとしたのがベジプロバイダー事業。まずは東京のレストランシェフに静岡の農家に来てもらい、求める野菜を栽培。そこから流通を始めた。仲間づくりはうまくいき黒字化したが、今度は高い物流費を解決しなくてはいけなくなった。

そうした中で協力を得ていた自動車メーカー社員から「(牛乳を集めて回る)ミルクランは野菜農家にないの?」と言われた。物流はシェアしたほうが理にかなっている。これをまねて、売り買いは個別に行い、物流はまとめるという構想ができた。

―その後は順調に

それから2~3年が過ぎても、事業として成り立つのか、踏ん切りがつかなかった。決め手は、2017年2月に起きた大手運送会社の労働争議。宅配便の値段が上がり、「これなら、いけるね」となった。

「やさいバス」を立ち上げた加藤さん【5月11日、静岡県牧之原市=やさいバス提供】

「やさいバス」を立ち上げた加藤さん【5月11日、静岡県牧之原市=やさいバス提供】

―コロナ禍はどのように切り抜けた

ロックダウンで外食の需要がほとんどなくなった。資金手当てしていたので助かったが、外食に食材を納入していたベンチャーはすべてつぶれた。スーパーの開拓に力を入れたのだが、スーパーも変わらなくてはいけないと感じており、タイミングが良かった。

―スーパーの変化とは

コロナ禍で時間の余裕ができた消費者があちこちのスーパーを回るようになり、特徴のある小さなスーパーに売り上げが立つようになった。個店でマーケティングして地域の商圏にマッチしたものを置かないと生き残れない。しかし、スーパーが自社で調達しようとしても人材がいない、調達先もない。そこに、やさいバスが「お願いします」と言って回ったので、取引が広がった。

―農家のメリットは

農家の野菜出荷価格はスーパー店頭での値段の50%程度。コロナ禍に伴う流通費の高騰でもっと少なくなっているかもしれない。やさいバスは手数料を15%しか取らない。スーパーのマージンは25%だから、理論上は合わせて40%。残る60%は農家に入るから、農家の収入が2割は増える。

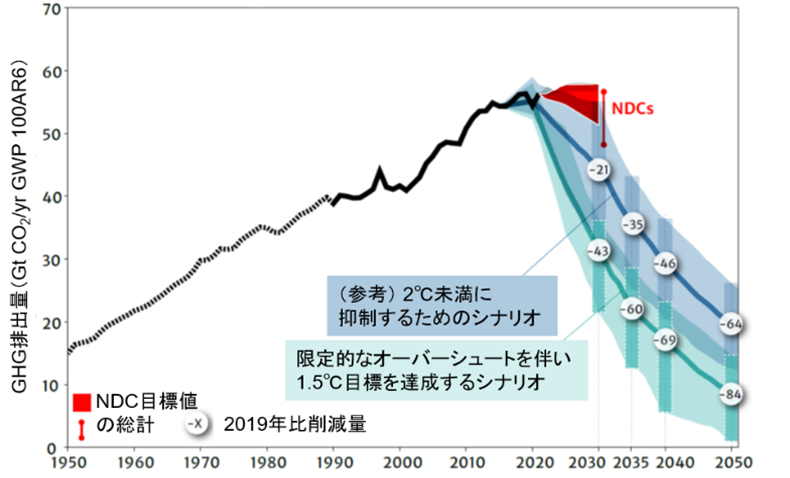

―環境、SDGsにもよい効果がある

輸送距離が短いため二酸化炭素の削減効果はある。コミュニケーションの面で言えば、農家が売り場に立つとか、バイヤーが農地に行くとかしてコミュニケーションを作る。お金を介した取引だけだとバイイングパワー(大きな販売力を背景とした優位性)が強い。互恵関係を認識しあわないと農業は持続できない。

インタビューに応じる加藤さん【4月25日、静岡県牧之原市】

インタビューに応じる加藤さん【4月25日、静岡県牧之原市】

―自社販売も始めた経緯は

百貨店の広島そごうを紹介され、「売り場やれば」と言われて始めた。うれしかったが、初めはテナントでの出店とは知らなかった。八百屋業をやらざるを得なくなり、ノウハウができた。

すると、新しいエリアに出る時は自分の店舗を持ったほうがよい、農家の野菜をすぐに動かせることが分かった。百貨店では、良いものがよい値段で売れる。これは農家の勇気にもなる。百貨店の売り場を自分たちで運営し、魅力ある野菜を売ることを各地で始めている。

【編集部から】リコーグループは2023年6月を「リコーグローバルSDGsアクション月間」と定めました。

当研究所もSDGs関連のコラムを公開致しますので、御愛読のほどお願い申し上げます。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!