存在感を増すグローバルサウス ~変貌する世界経済の秩序~

グローバリゼーションが進んだ現在、グローバルサウスと呼ばれる新興国の存在が政治経済の両面で高まっている。ただし、グローバルサウスは多種多様であり、十把ひとからげにするのではなく、国ごとにきめ細かく実情を把握することが大切だ。それにはコストを要するが、今後、日本企業がグローバルサウスを市場や生産拠点などとして考えていく上では、避けて通れない。

国境を越えた取引が活発化

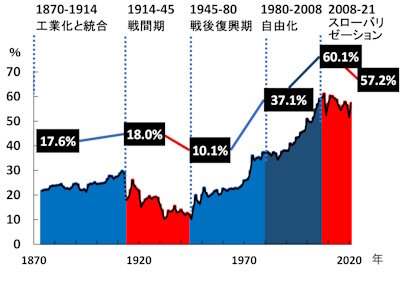

世界は19世紀以降、2度の世界大戦期に停滞を挟みつつも、グローバリゼーションを進展させてきた。グローバリゼーションはいろいろな意味に用いられる言葉だが、経済の視点では、「モノ」(貿易)、「カネ」(資本)、「ヒト」(労働など)」、さらには「データ」(情報、知的財産など)の移動が自由化され、国境を越えて取引が活発化し、世界経済が統合に向かうことを意味する。

特に米ソ冷戦の終了により、東西の壁(市場の分断)が取り払われたことで、グローバリゼーションは加速した。1995年の世界貿易機関(WTO)創設や、2001年の中国のWTO加盟が、その象徴的な出来事だ。世界の貿易をみると、01年を契機に新興国を中心に取引量が大きく増加し、世界のGDP(国内総生産)に占める貿易の割合を示す対外開放度が上昇していたことが分かる。

対外開放度の推移(出所)©PIIE©

対外開放度の推移(出所)©PIIE©

四つの帰結

グローバリゼーションは、その過程を通じて世界経済へ四つの帰結をもたらした。

第1は経済の効率性が向上し、各国の成長が押し上げられたことだ。その背景としては、貿易取引拡大の直接の恩恵はもとより、新興国においてはサプライチェーンに組み込まれる中で、先進国の経営ノウハウ、技術といったものがもたらされ、生産性の向上につながったことが大きい。

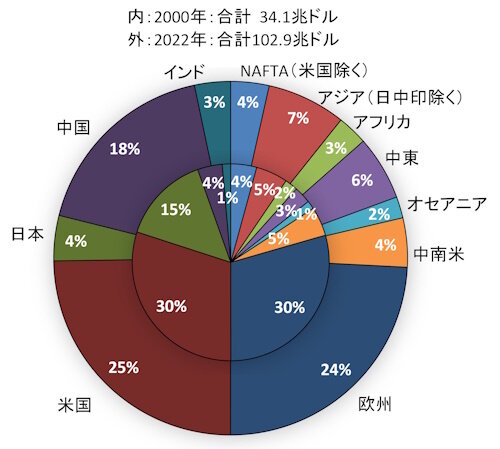

第2はそうした成長押し上げの恩恵に最も浴したのが中国を筆頭とする新興国だったことだ。世界の名目GDPに占める新興国のシェアは、この10年で大きく増加している。

名目GDPシェアの推移(出所)CEIC

名目GDPシェアの推移(出所)CEIC

そうした中で新興国は、経済力を背景に政治的な発言力を強めようとしている。彼らは、負のイメージがある「第3世界」とか「発展途上国」といったこれまでの呼称と一線を画し、ある種の誇りをもって自らを「グローバルサウス」と位置付けるようになっている。

第3は先進国が海外へと生産拠点をシフトさせ、さらに生産工程においても国境を越えた分業体制を構築することで、サプライチェーン取引を通じて各国経済の相互依存が強まったことである。

第4は先進国と新興国の経済格差が縮小した一方で、先進国では国内の貧富の差が拡大したことだ。格差の拡大は、グローバリゼーションのせいばかりではない。しかし先進国では、米国を中心に「中国に職を奪われた」との被害者意識が広がり、グローバリゼーションへの反感も高まっている。それが「米国第一」を訴えたトランプ政権誕生の原動力となった側面がある。

多発する「経済的威圧行為」

このように、グローバリゼーションは世界経済に多くのプラスをもたらした一方で、中国の台頭や米国内での格差拡大を背景に米中対立の流れをも生み出しだ。また、本来は平和への貢献が期待された相互依存の高まりも、ロシアのウクライナ侵攻にみられるように国際関係の不安定化を防げていない。むしろ主要国は、経済力を武器に制裁などで自らに逆らう国を屈服させようとする「経済的威圧行為」を多発している。

そして、グローバリゼーションの流れ自体も、リーマンショックやトランプ政権誕生、コロナ禍、ウクライナ侵攻の一連の流れの中で対外開放度の拡大が頭打ちとなるなど、ここ数年、勢いを失いつつあるように見える。「スローバリゼーション」と呼ばれる事象だ。

決まっていない定義

既に述べたとおり、グローバリゼーションの経済的恩恵を受けて台頭してきた新興国は、自らを「グローバルサウス」と位置付けている。しかし、何がグローバルサウスなのか、定義が決まってはいない。別に南半球に位置する国だけということでもない。

一番シンプルな考え方としては既に述べたとおり、人口や経済規模という面で自らの力を意識し始めた発展途上国が誇りをもって自らを呼ぶ名と言えるだろう。そこには先進国(西側諸国)への不満や対抗意識が含まれていることは間違いないだろう。

世界が抱える多くの課題への対応について、西側諸国が一方的に決めていくのではなく、発展途上国の主張を反映させるべきとの考え方において、グローバルサウス諸国は一致している。

中国の立ち位置は...

中国の韓正副首相は今年9月の国連総会で、「中国は、最大の発展途上国として、グローバルサウスの一員である。中国は他の発展途上国と同じ空気を吸い、同じ未来を共有する」とする習近平主席のメッセージを代読した。中国はグローバルサウス諸国の思いをうまく取り込んで、西側諸国が作り上げた国際秩序を「覇権主義」と決めつけることで、自らをそれに対抗する国々のリーダー、ゆがんだ国際秩序の改革者と位置付けようとしているわけだ。

こうした中国の主張に対し、西側諸国からは「世界第2位の経済規模の大国をグローバルサウスの一員とみなすべきではない」との主張が聞かれる(岸田首相の国会答弁など)。中国自身が、「植民地主義支配」と糾弾する西側諸国の過去の行為を他の途上国に現在行っているとの批判もある。

肩入れせず、利益を得る

中国の主張に対して、中国からの経済的支援を期待しつつ、共感を示すグローバルサウス諸国は相応に存在する。しかし、だからといって彼らがそのまま米国と対立するわけではない。ロシアとの関係についても同様だ。

グローバルサウス諸国の多くは、米国など西側諸国と中国・ロシアの対立が深まる中で、どちらかへの肩入れを避け、バランスをとることで経済的にも政治的にも利益を得ようと指向している。こうした構図は、両陣営が綱引きを強めれば強めるほど、グローバルサウスに有利に働く。

ちなみにアジア経済研究所の熊谷聡氏らは、世界を①「西側陣営34カ国」(米、加、英、EU、日、韓、台、豪)②「東側陣営16カ国」(現在米国の制裁を受ける中<含む香港>、露、イランなど)③「それ以外の中立国」に―分けて、東西両陣営で貿易が断絶する「デカップリング」シナリオの経済効果を推計。東西両陣営がそれぞれマイナスの影響を受ける一方で、どちらの陣営にも属さず、それぞれと貿易を続ける中立国は、むしろプラスの経済効果(漁夫の利)を得ることを確認している(注1)。

国数が多く、反目も

このことを踏まえても、グローバルサウス諸国の多くが、米中どちらの陣営にも肩入れし過ぎないよう、細心の注意を払っていることに納得がいく。

そもそも、グローバルサウスは国数も多く、その政治体制や経済力、産業構造、人種民族、宗教等は多岐にわたる。米国、中国、ロシアなどとの距離もそれぞれ異なっている。国際秩序に自らの主張を反映させたいという点で思いは共通するが、それ以外では互いに反目し合う点も多い。

BRICS会議には期待しない

今年8月、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカから構成されるBRICS首脳会議が来年からの6カ国の参加国拡大を決定したことが話題となった。しかし、果たして参加国拡大が彼らの国際的な影響力拡大をもたらすかは甚だ疑問だ。

そもそもBRICSというグループ名称自体、民間証券会社ゴールドマンサックスの英国エコノミスト、ジム・オニール氏が2001年に出した投資家向けのレポートで名付けたものだ。経済の成長が当時期待された新興国という以外に、この5カ国に共通点は少ない。

「何を達成したいのか」

新規に参加するのは、アルゼンチン、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦だが、なぜこの6カ国なのかは全く説明もない。顔ぶれをみても、関心事項が一致しなくなることは容易に想像がつくだろう。

そうなると自分たちの重要性を訴えることはできても、意味のある行動を共同で起こすのは難しいだろう。BRICS名付け親のオニール氏は、「BRICS首脳会議のたびに声明が発表されてきたが世界に何の変化も起こしていない。何を達成したいのか説明すべきだ」と指摘する(注2)。全くもって同感だ。

どう付き合うのか

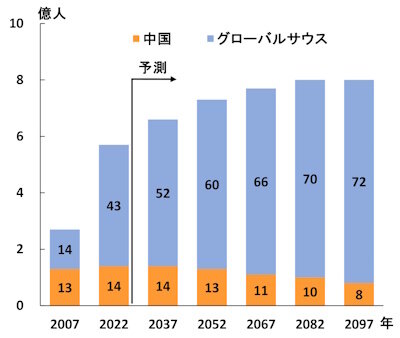

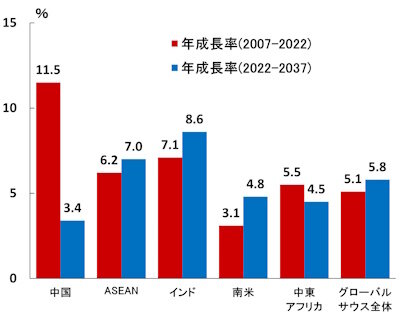

それでも、グローバルサウスの動向は今後ますます重要となる。人口動態面で中国が既に人口減少へと転換し、今後それが加速していく一方、グローバルサウス諸国は70年後まで人口が増え続けると推計されている。それらを背景に、先行きの中長期的な成長率もグローバルサウス(特にインド、南米、東南アジア諸国連合=ASEAN=諸国)が中国を上回り、世界経済のけん引役を果たすと考えられる。

中国・グローバルサウスの人口動態予測(出所)経済産業省「2023年度通商白書」

中国・グローバルサウスの人口動態予測(出所)経済産業省「2023年度通商白書」

中国・グローバルサウスの名目GDP成長率(出所)経済産業省「2023年度通商白書」

中国・グローバルサウスの名目GDP成長率(出所)経済産業省「2023年度通商白書」

難しいのは、上述のとおりグローバルサウスは多様であり、十把ひとからげにできないことだ。彼らとうまく付き合っていくためには、それぞれの国について経済はもちろんのこと、政治、外交、社会、文化、歴史などについても深い理解が不可欠となる。

それにはコストを要するが、今後、日本企業がグローバルサウスを市場や生産拠点などとして考えていくうえでは、避けて通れない。そうした理解を踏まえて、彼らの社会課題の解決をうまくビジネスチャンスに繋げてほしいものだ。

グローバルサウス(イメージ)

グローバルサウス(イメージ)

(注1)熊谷聡、早川和伸、後閑利隆、磯野生茂、ケオラスックニラン、坪田建明、久保裕也、「『デカップリング』が世界経済に与える影響─IDE-GSMによる分析」、アジア経済研究所「IDEスクウェア」世界を見る眼、2023年2月。

(注2)2023年8月20日付日本経済新聞記事、「BRICS拡大政策不在なら無意味 名付け親のオニール氏」参照。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!

竹内 淳