「人口爆発」終焉と人口オーナスの脅威 ~世界に広がる少子高齢化の波~

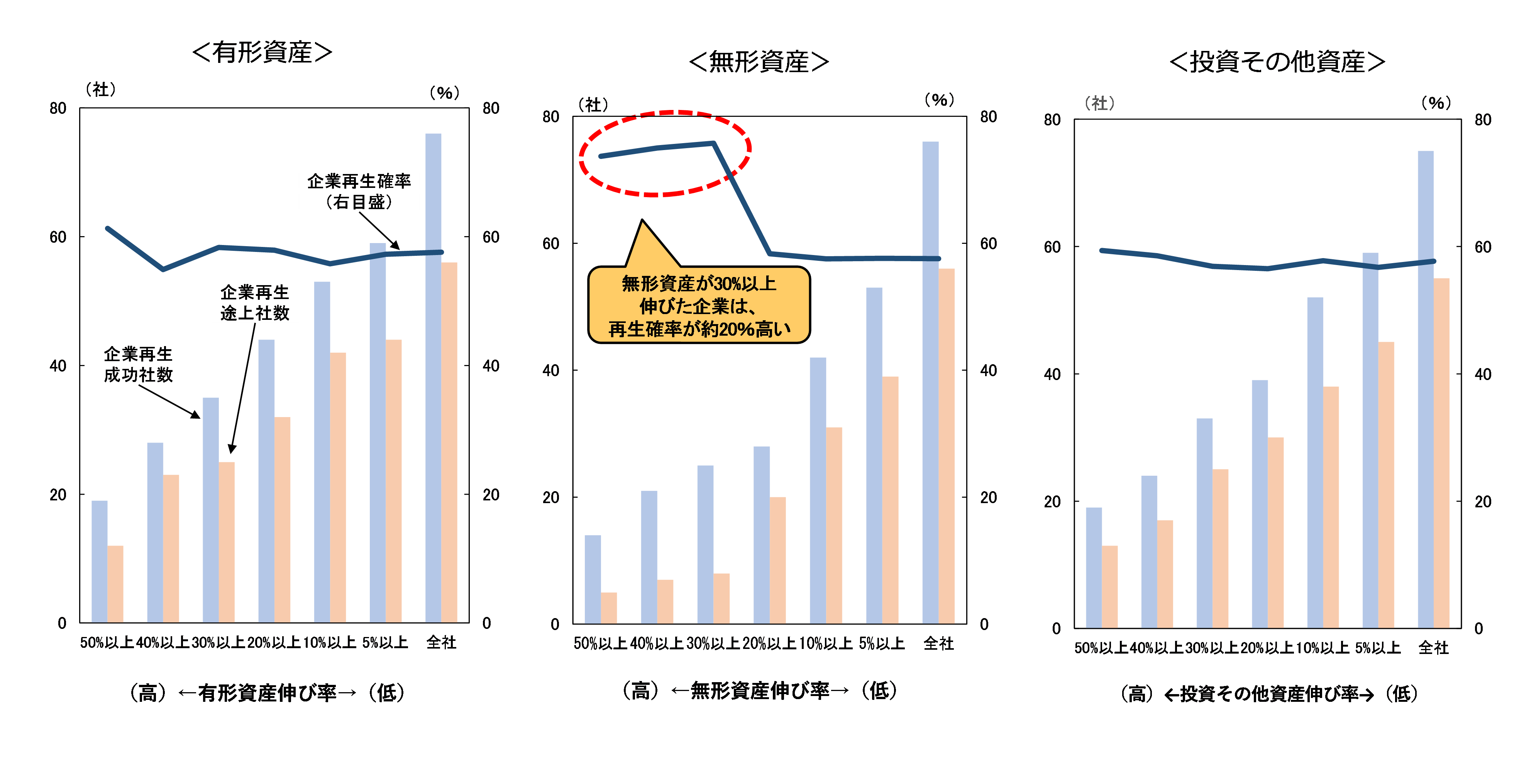

世界の人口は、第2次世界大戦後に爆発的とも言えるスピードで増加してきた。現在の82億人は1950年の3倍を優に超える。しかし、国連は2022年版の「世界人口展望」で初めて、今世紀中の86年にピークが到来すると指摘した。また昨年公表された同展望の最新版(注1)によれば、世界人口は2年間前倒しとなった84年の103億人をピークに、その後は減少に向かい、2100年時点で102億人と予測されている。「人口爆発」の時代は、既に終焉(しゅうえん)を迎えつつあると言えよう。

そうした中、日本を筆頭に少なからぬ国で既に人口減少が始まっている。世界的にも少子高齢化の波が避けられない。先行きの人口動態が世界経済にどのような影響を与えるのかを考察する。

世界人口の予測(出所)国連「世界人口展望(2024年版)」

世界人口の予測(出所)国連「世界人口展望(2024年版)」

世界の半数が人口維持レベル下回る

国連の「世界人口展望」はおおむね2年ごとに更新され、世界人口デー(7月11日)に発表されている。ここ数回はその度に2100年に向けた人口の伸び率が全般的に下方修正されている。最新予測では、2022年公表の前回と比べて世界人口のピークは2年前倒しの84年となり、同時点の人口も1.4億人分下方修正された。なお、こうした修正は、先進国よりも新興国、特に中国やラテンアメリカ諸国で目立つ。

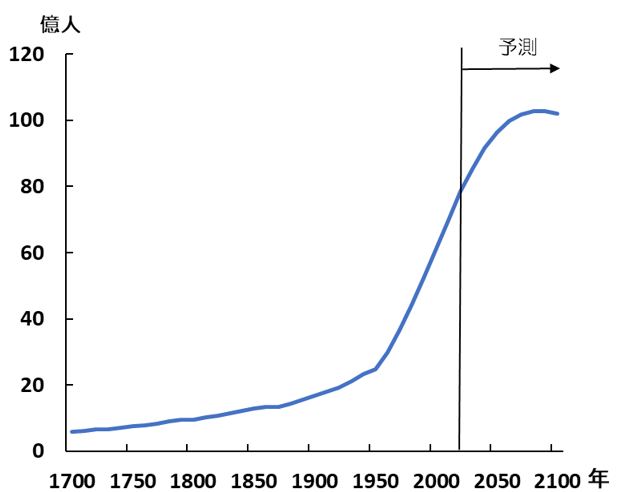

人口予測の下方修正をもたらした最大の要因は、想定以上のスピードで進む出生率の低下だ。世界の出生率(合計特殊出生率)は、1990年の3.31から現在は2.25へと低下している。既に世界の半分以上の国・地域で、人口維持に必要とされる2.1を下回る。特に中国、イタリア、韓国、スペインを含む世界の約5分の1の国・地域は、1.4を下回る極めて低い水準にある。

「人口転換」進み、出生率が低下

世界では、経済の発展に伴い、多産多死から多産少死を経て、やがて少産少死に至るという「人口転換」が観察されている。まず、経済が未発展の国・社会では、しばしば飢饉(ききん)、疫病、戦争などのために死亡率が高く、農業を中心とする生活の基盤を維持するために、出生率が高くなる(多産多死)。

そこから都市化・工業化が進展し、公衆衛生および医療水準も向上すると、死亡率は次第に低下を始める(多産少死)。乳幼児死亡率が低下し、他方で子育てや教育にかかる費用が意識されるようになると、出生率も低下する(少産少死)。世界の出生率が低下している背景には、「人口転換」の過程で少産少死社会へと移行する国・地域が増えていることが挙げられよう。

楽観的過ぎる出生率予測

国連は、現在の出生率が1.5を上回る米国、フランスなどは、将来にわたってその水準が維持されると予測する。そして中国、日本、欧州連合(EU)など1.4を下回る国・地域は、20年以上かけて徐々に1.4へと回復するとの想定している。そうした根拠として挙げられているのは、過去に出生率が2.0を下回った後に、この水準を回復した39カ国の実例だ。

確かに、出生率がいったん落ち込んだ後に回復した国は、幾つも存在する。問題は、その持続力だ。出生率の低下に歯止めがかかり、上昇へと転じても、多くの国で再び低下へと逆戻りしている。日本でも、2005年にかけて1.26まで落ち込んだ出生率が、15年には1.45にまで上昇した。しかし、その後再び低下へと転じ、23年は1.20と過去最低を更新するに至っている。こうした事実を踏まえると、国連の出生率予測は、楽観的過ぎるかもしれない。

主要国の出生率(出所)国連「世界人口展望(2024年版)」

主要国の出生率(出所)国連「世界人口展望(2024年版)」

「低出生率の罠」仮説

オーストリアの人口学者のヴォルフガング・ルッツ教授らは、2006年の論文で「低い出生率が長期間続くと、少子化から抜け出せなくなる」とする「低出生率の罠(わな)」仮説を提起している(注2)。そこでの主張はまず、「母親(父親)の人数が減れば、当然ながら出生数は減少する」というものだ(人口モメンタム)。次に、「親が子どもを多く産まない(=兄弟が少ない)環境で育った世代は、子どもは少なくて良いと考える」可能性が高いと指摘する。

さらに、幸福経済学で知られるリチャード・イースタリン(故人、南カリフォルニア大教授)の「相対所得仮説」に基づいて、「『物的な欲求』に対する『期待所得』の水準が、親世代よりも悪化すると出生率が低下する傾向がある」と主張する(注3)。親の世代よりも豊かになれると思えないと子どもの数が増えない、というわけだ。

この仮説が正しいと証明されたわけではないが、それでも実際に多くの国が長期間にわたって低出生率から抜け出せない現状を踏まえると、こうした面からも国連の想定通りに出生率が回復するか、疑念が拭えない。

国・地域でバラツキ

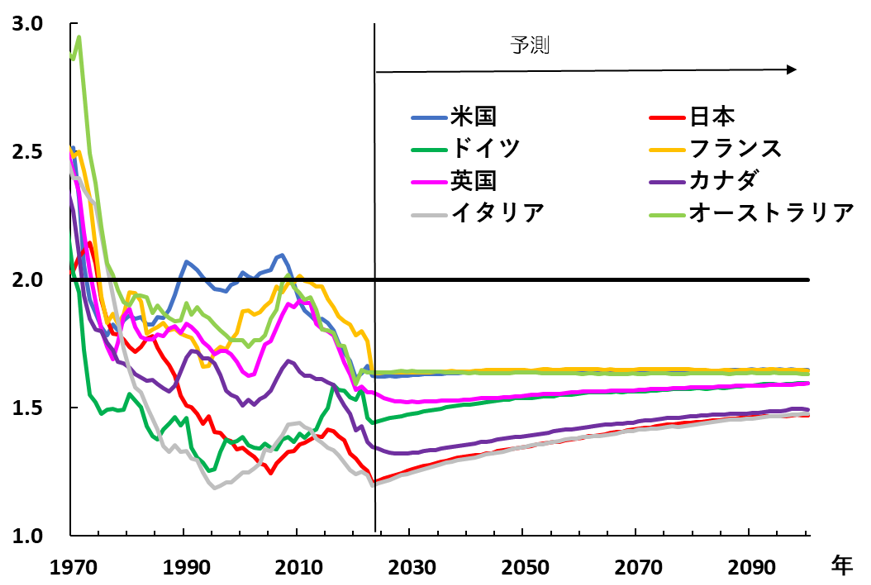

国や地域別にみると、人口動態にはバラツキが存在する。国連は、世界の国々を①人口が既にピークを迎えた第1グループ(日本、ドイツ、中国など63カ国)②2054年までにピークを迎える第2グループ(ブラジル、アルゼンチン、スイス、オランダ、ベルギーなど48カ国)③それ以降も増える第3グループ(米国、フランス、英国、アフリカ諸国など126カ国)―に区分している。

世界の人口をけん引するのは第3グループであり、今後30年間で同グループの人口は38%増える見通しだ。

人口増減の要因分解

⼀国の⼈⼝の増減は、出⽣率、死亡率、国際移住(移⺠)という三つの要因の変化が組み合わさって起こる。さらに、それらに基づいて過去に形成された⼈⼝の年齢構成によっても、⼈⼝増減は左右される。つまり、現時点で出産適齢期の人口が多ければ、しばらくは人口が増加し続ける。逆に少なければ減少し続けるということであり、人口モメンタムとも呼ばれる。

以上を踏まえたうえで、各グループの人口予測の増減内訳を見てみよう。出生率は、第1グループのみならず、第2グループでも、人口減少方向に作用する。つまり、出生率が人口を維持するのに必要とされる2.1の水準を下回るということだ。この間、平均寿命の延伸を受けて、三つのグループすべてで死亡率(の低下)が人口増加方向に作用する。第3グループの人口増加の最大要因は、年齢構成だ。若年層が数多く存在することが、出産数の増加を通じて人口を押し上げる見通しだ。

なお、第3グループには、米国、フランスなど「人口転換」が既に少産少死の段階にある先進国も多く含まれる。それらの国で人口増加に寄与するのが国際移住(移民)だ。ただし、移民の動向は、国境管理政策等にも左右され、不確実性が高いことには注意が必要だ。ちなみに米国の人口は、移民を除けば、2030年代半ばに現在の予測より17%低い水準でピークアウトする計算だ。

グループ別の人口予測の寄与度分解(出所)国連「世界人口展望(2024年版)」

グループ別の人口予測の寄与度分解(出所)国連「世界人口展望(2024年版)」

人口ボーナスからオーナスへ

人口が増加する過程で、働き盛りの人口、労働者が増えれば貯蓄が増える。増えた貯蓄は、設備などへの企業の投資を資金面で支えるだろう。働き盛りは、消費意欲も旺盛だ。高齢者などの割合が低ければ、社会保障の現役負担は大きくない。こうした要素が組み合わさって、経済成長が加速することが、「人口ボーナス」と呼ばれる状況だ。日本でも、かつて高度成長の時代に人口ボーナスの貢献が大きかったことが指摘されている。

人口転換が進み、少産少死の段階に差し掛かると少子高齢化を伴う人口減少が始まる。そうなると上述の人口ボーナスは逆流を開始し、「人口オーナス」という状況へと変化し、経済は停滞する。

需要面では、市場が縮小し、消費低迷、設備投資の減退を招く恐れがある。供給面では、労働力不足に加えて、労働者のスキル低下、技術革新が停滞するリスクも考えられる。新分野へ挑戦しようとする若い世代が減るからだ。年金、医療、介護などの社会保障制度も、現役世代の負担が過大となり、受益・負担のバランスが崩れることで、維持が困難となる可能性がある。そうした将来への不安は、社会の活力をさらに失わせかねない。

生産年齢人口比率の低下

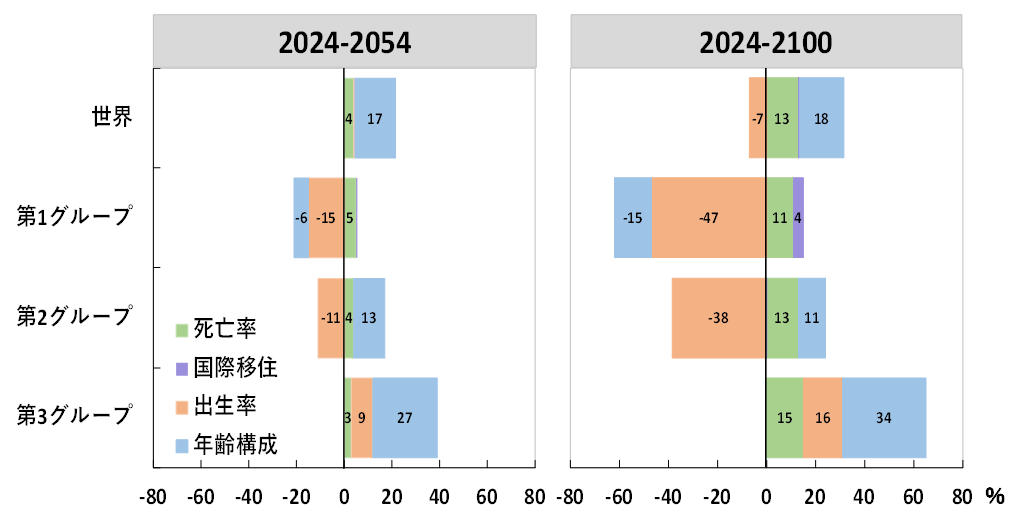

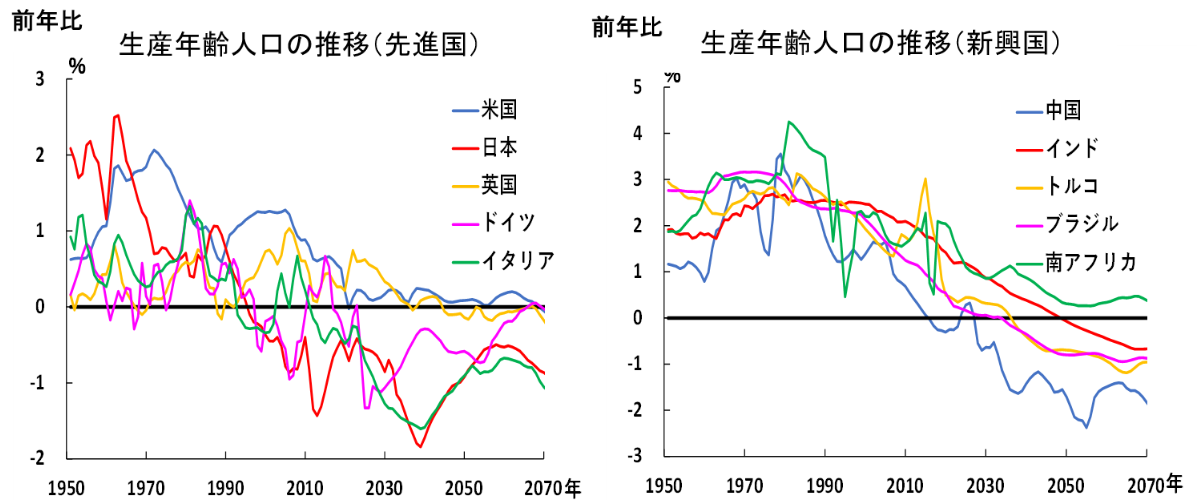

先進国のみならず、主要な新興国でも生産年齢人口(15~64歳)の伸び率が総人口に先駆けて軒並み低下している。上述の第1グループに属する多くの国では、生産年齢人口が既に減少へと転じているほか、第2グループでも10年以内に減少へと転じる国が出てくる。

その裏側で、第1、第2グループとも総人口に占める従属人口(生産年齢人口が扶養する年少人口と高齢人口の合計)の割合は増加している。ちなみに高齢化率(65歳以上の人口比率)が7→14%へと倍増するのに要した期間(倍加年数)は、米国の72年、英国42年、ドイツ40年に対し、アジアでは日本24年、中国22年、韓国18年、シンガポール15年と非常に短くなっている。

主要国の生産年齢(2024年以降は予測)(出所)国連「世界人口展望(2024年版)」

主要国の生産年齢(2024年以降は予測)(出所)国連「世界人口展望(2024年版)」

こうした状況を踏まえると、多くの国において、人口ボーナスは終焉を既に迎えた、あるいは迎えつつあると言えるかもしれない。この先は、人口オーナスへと向かうリスクが高い。しかし、人口ボーナスにせよ、オーナスにせよ必然ではない。多くのアフリカ諸国では過去数十年、先進国と比べて人口が大きく伸びているが、1人当たりの国内総生産(GDP)伸び率は大きく見劣りする。市民の生活はそれほど豊かになっておらず、人口ボーナスで経済が活性化しているとは言い難い。

人口オーナスを回避する

逆に人口オーナスも抑制、さらには回避が十分に可能だ。

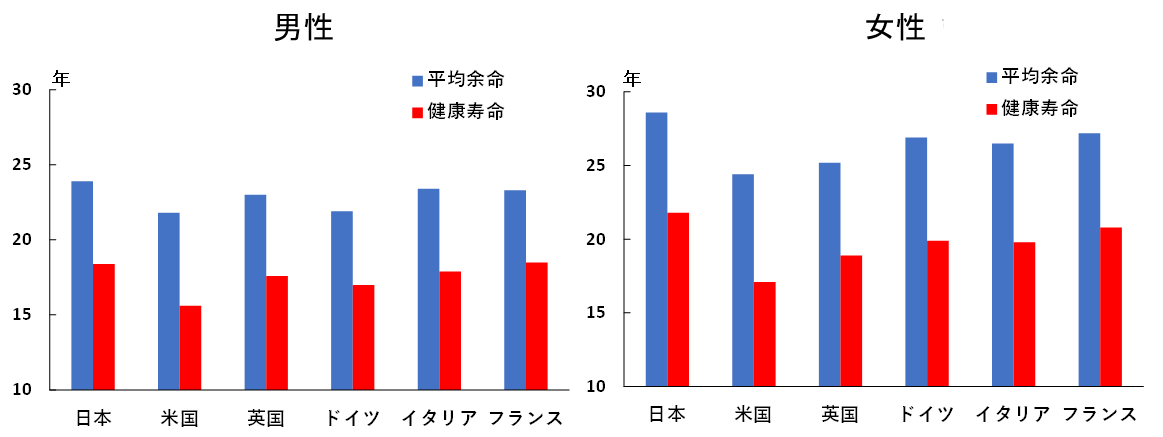

方策の第一は、高齢者の労働参加を進めることだ。世界の平均寿命は、1960年当時の48歳から現在では73歳以上へと延びている。先進国では、人生百年時代が十分に視野へと入ってきている。そして幸いなことに、健康寿命も着実に延びている。人類は生物学的に若返っているのだ。高齢者にとっては、労働を通じて社会と関わりを維持することが、心身の健康へとつながる効果も期待できる。

主要国の60歳時点での平均余命と健康寿命(出所)世界保健機構(WHO)

主要国の60歳時点での平均余命と健康寿命(出所)世界保健機構(WHO)

第二に、ロボットやAIなどの技術革新が少子高齢化に伴う労働者不足を補い、スキルの伝承を可能とすることだ。昨年ノーベル経済学賞を受賞した米マサチューセッツ工科大(MIT)のダロン・アセモグル教授と共同研究者のボストン大学のパスカル・レストレポ教授は、2017年の論文で1990年代以降、世界各国において高齢化と1人当たりGDPの間に明確な負の関係がうかがわれないことを指摘した(注4)。その理由に指摘するのが、ロボット技術の採用だ。彼らの分析では、少子高齢化が進んだ国ほどロボットによる自動化が進んでおり、人口オーナスを打ち消す方向に作用している。

第三は、人的資本投資の促進だ。教育水準の引き上げや企業による研修・訓練などは、スキルの向上や創造性の発揮を通じて、労働生産性の改善をもたらす。その前提として、現在非正規雇用の立場を余儀なくされている労働者の正規化も望まれるところだ。

先頭を走る日本が範を示したい

国連の「世界人口展望」は、世界の人口が全体としては2084年まで増加が続き、その後減少へと転じると予測する。この予測は、楽観的過ぎるとも言える出生率の想定に基づいており、下方修正される可能性が高い。こうした中、幾つもの国・地域で、従来の想定以上に少子高齢化を伴う人口減少が進捗(しんちょく)しており、人口オーナスの脅威(経済停滞のリスク)が迫っている。とはいえ過度な悲観は禁物だ。

人口減少社会では、一人一人が持てる力をフルに発揮し、イノベーションを起こせば良い。幸い、人口動態は急激には変化しない。対応への時間は十分にあるはずだ。人口減少の先頭を走る日本が、他国にとって模範となる取り組みを進めたいものだ。

(注1)United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, "World Population Prospects: Summary of Results", 2024

(注2)Lutz,W., Skirbekk,V. and Testa,M., "The Low Fertility Trap Hypothesis; Forces that May Lead to Further Postponement and Fewer Births in Europe", Vienna Yearbook of Population Research 2006, pp.167-192, 2006

(注3)ルッツらは、イースタリンの分析(1980)に依拠する形で、「自分が育った家庭での生活水準」を「物的な欲求」と位置付けて、それに相当するものとして「父親世代の所得(45~54歳の所得)」(a)を、そして「期待所得」として「若者世代の所得(25~34歳の所得)」(b)をそれぞれ採用し、日本、スウェーデン、イギリス、イタリアの4カ国について「相対的な所得」(b/a)を検証している。その結果、1970年代から90年代にかけて、いずれの国でも1を下回って低下していることが判明しており、これらの国の出生率低下と整合性が取れていると指摘している(特に日本は、80年代後半以降0.7を下回っており、相対的な所得の低下が著しいが、出生率の低下も他の3カ国対比で目立つ形)。

(注4)Acemoglu, D., and Restrepo, P., "Secular Stagnation? The Effect of Aging on Economic Growth in the Age of Automation", American Economic Review: Papers & Proceedings 2017, 107(5): 174-179, https://doi.org/10.1257/aer.p20171101

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!