不平等の是正は夢想なのか... ~ピケティ氏「平等についての小さな歴史」より~

18世紀以降、世界は平等な社会実現への歩みを進めてきた。植民地や奴隷制度の廃止、社会保障制度による弱者救済、累進課税の導入などである。だが、近年は経済のグローバル化と歩調を合わせる形で、所得や資産、教育機会などさまざまな側面で格差拡大が指摘される。平等化の歴史は足踏みしているだけなのか。それとも逆行を始めたのか。フランスの経済学者、トマ・ピケティ氏の近著「平等についての小さな歴史」(みすず書房)を読み解きつつ、平等をめぐる歴史を展望する。

新たな展望

ピケティ氏は大著「21世紀の資本」(みすず書房)で、資本主義経済において格差は拡大を続け、放置すればさらに拡大すると警鐘を鳴らして、世界的に注目を集めた。過去のデータを検証し、資本収益率(return=r)が経済成長率(growth=g)を上回る「r > g」の状態は、18世紀から20世紀初頭にかけて継続していたと指摘。今後も裕福な資本家の富は経済成長を超えて拡大し、不平等は拡大すると予見した。

このほど刊行された「平等についての小さな歴史」は、「21世紀の資本」のいわば要約版だ。ただし、単なる要約にとどまらない。「r > g」に基づく格差拡大を踏まえつつ、18世紀以降に進んだ不平等の是正への政治的、社会的な努力に目を配り、平等社会の実現に向けた「新たな展望」を示している。

奴隷制、植民地主義

「小さな歴史」が不平等の起点としたのが、大航海時代を経てスペインなどが軍事力を使って世界各地で展開した植民地や奴隷制だ。不平等はその後の産業革命でも拡大し、影響が現在まで引き継がれているという。例えば、砂糖プランテーションの島だったカリブ海ハイチが1825年に独立承認された際、奴隷保有者への補償資金として国民所得3年分以上のお金の支払いについてフランスと同意(1950年完済)し、富裕層が温存された。これが独立後のハイチ発展の足かせとなった。現代なら補償の向きが逆になろう。

同じような富移転の構図は、旧植民地諸国と先進各国との間に横たわり、格差を生んだ背景となっている。国際支援を通じた平等の実現は、植民地や奴隷制度の経緯をきちんと踏まえ、歴史的な「権利・義務」として捉え直す必要があるとしている。

維持された不平等

産業革命の時代、低賃金の長時間労働や児童労働が横行し、国内の経済格差も広がった。市民革命で身分制度はなくなった一方で、旧来の貴族階級に加え、新興企業家らが工場経営、植民地経営などによって富裕層を形成・拡大していった。

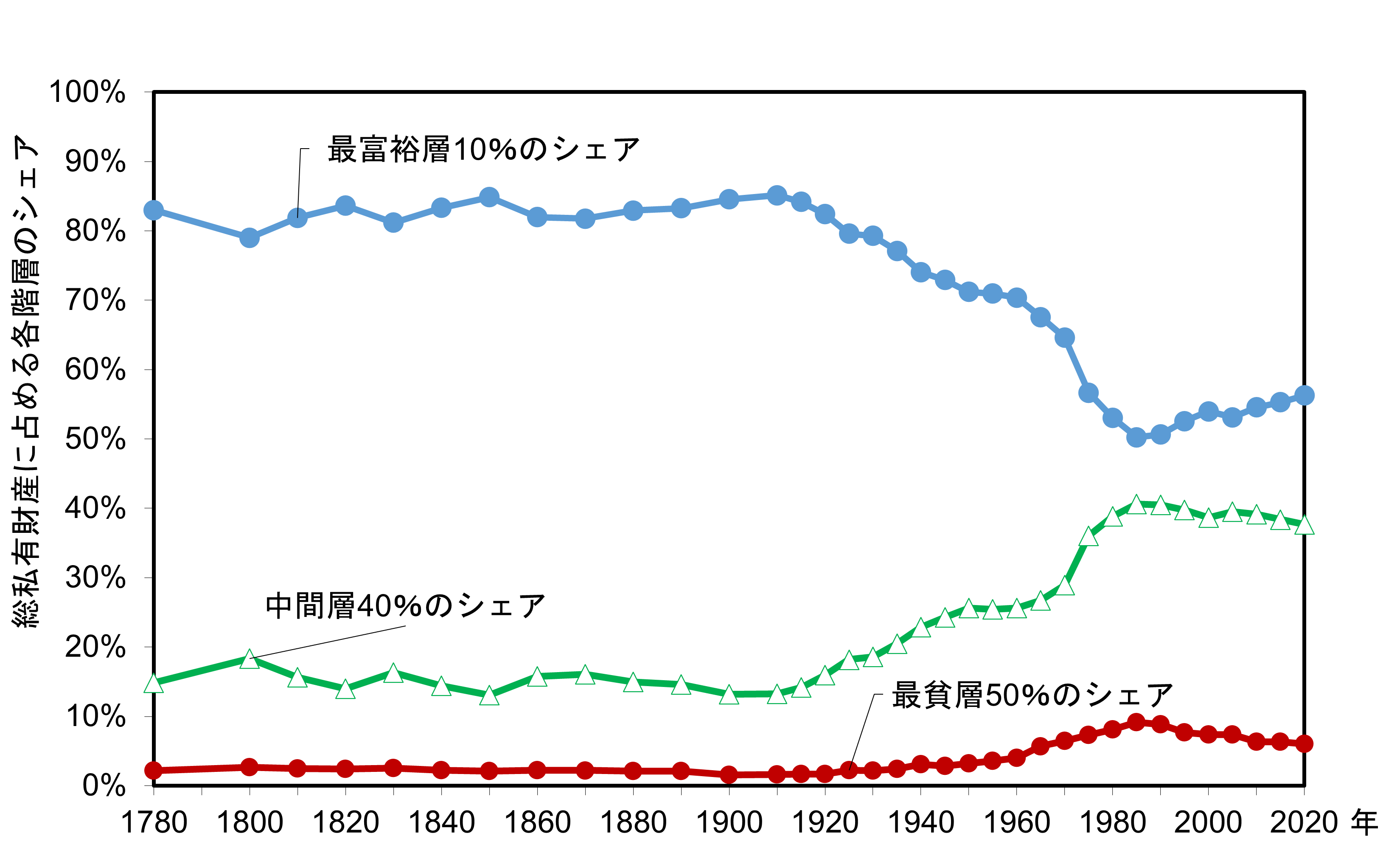

ピケティ氏は、フランスを例に解説する。パリの上位1%の最富裕層が総私有財産に占める割合は1810年の約45%から1910年に約65%に拡大。上位10%で見ると、1780年からはほぼ一貫して80%以上を占め、第1次大戦前に85%に達した。所得も20世紀初頭まで上位10%が全所得の50~55%を得ていた。所得や相続財産に対する累進課税が、長期にわたって適用されなかったためだ。

フランスにおける財産の分配(1780~2020年)

(出所) piketty.pse.ens.fr/equaliteを基に作成

戦争、革命で事態が動く

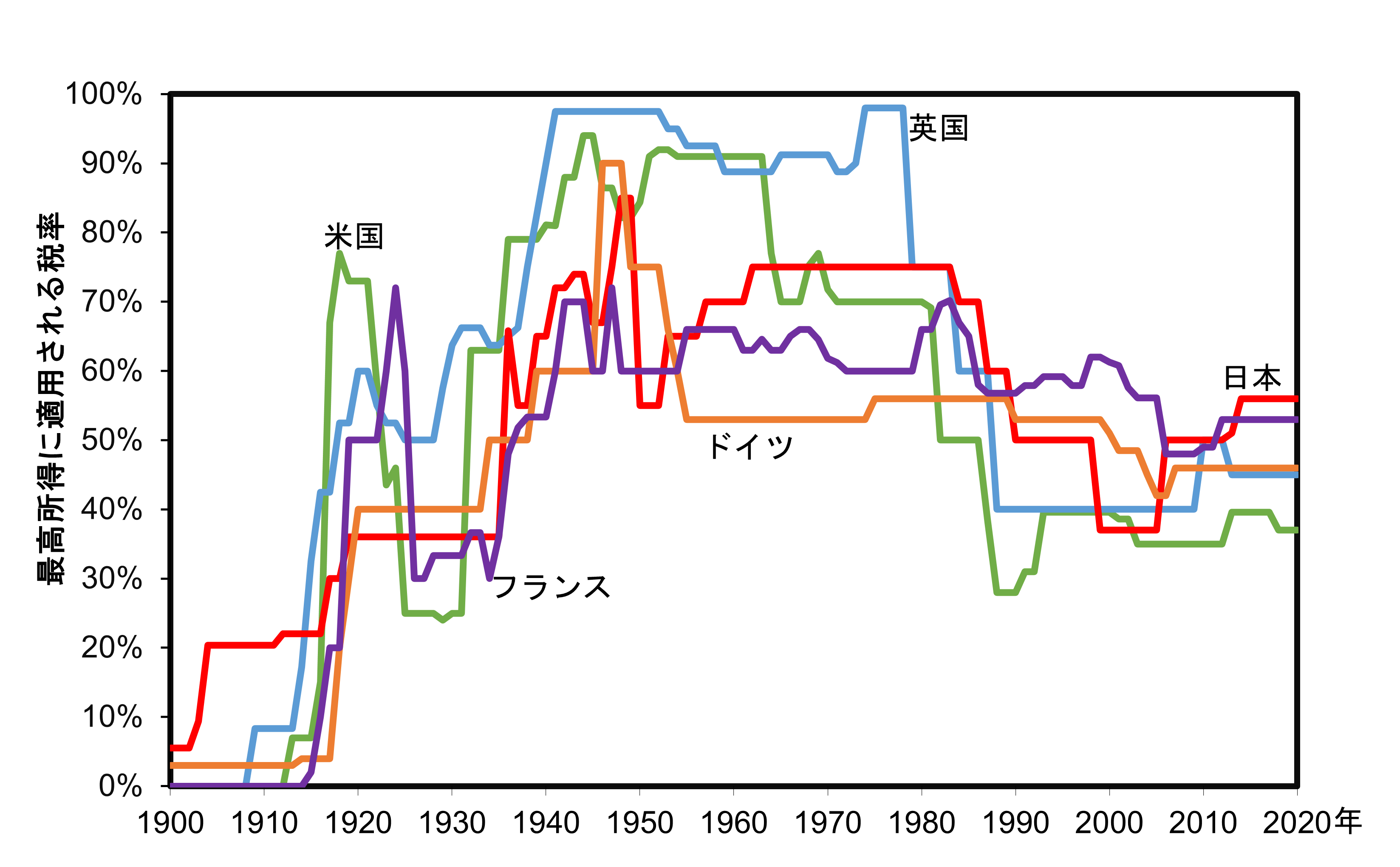

それでも、1900年代には、さまざまな改革が進んだ。例えば累進課税は、①第1次世界大戦(1914~18年)の戦費調達②ロシア革命(17年)時の「革命が起きるよりはまし」との意識の広がり③世界恐慌(29年)への対応―などもあり、所得や相続財産への高い累進税率が富裕層に受け入れられた。例えば米国の連邦所得税率は1913年の7%から18年に77%、44年には94%に達した。

所得税の最高税率(1900~2020年)

所得税の最高税率(1900~2020年)

(出所)piketty.pse.ens.fr/equaliteを基に作成

相続税の累進税率も米国、欧州、日本で急上昇し、1980年ごろまで高いレベルで推移し、各国の税収を増加させた。欧米各国の税収総額は19世紀末から20世紀初頭まで国民所得の10%未満だったが、14~80年にかけてアメリカで3倍、欧州では4倍以上になった。

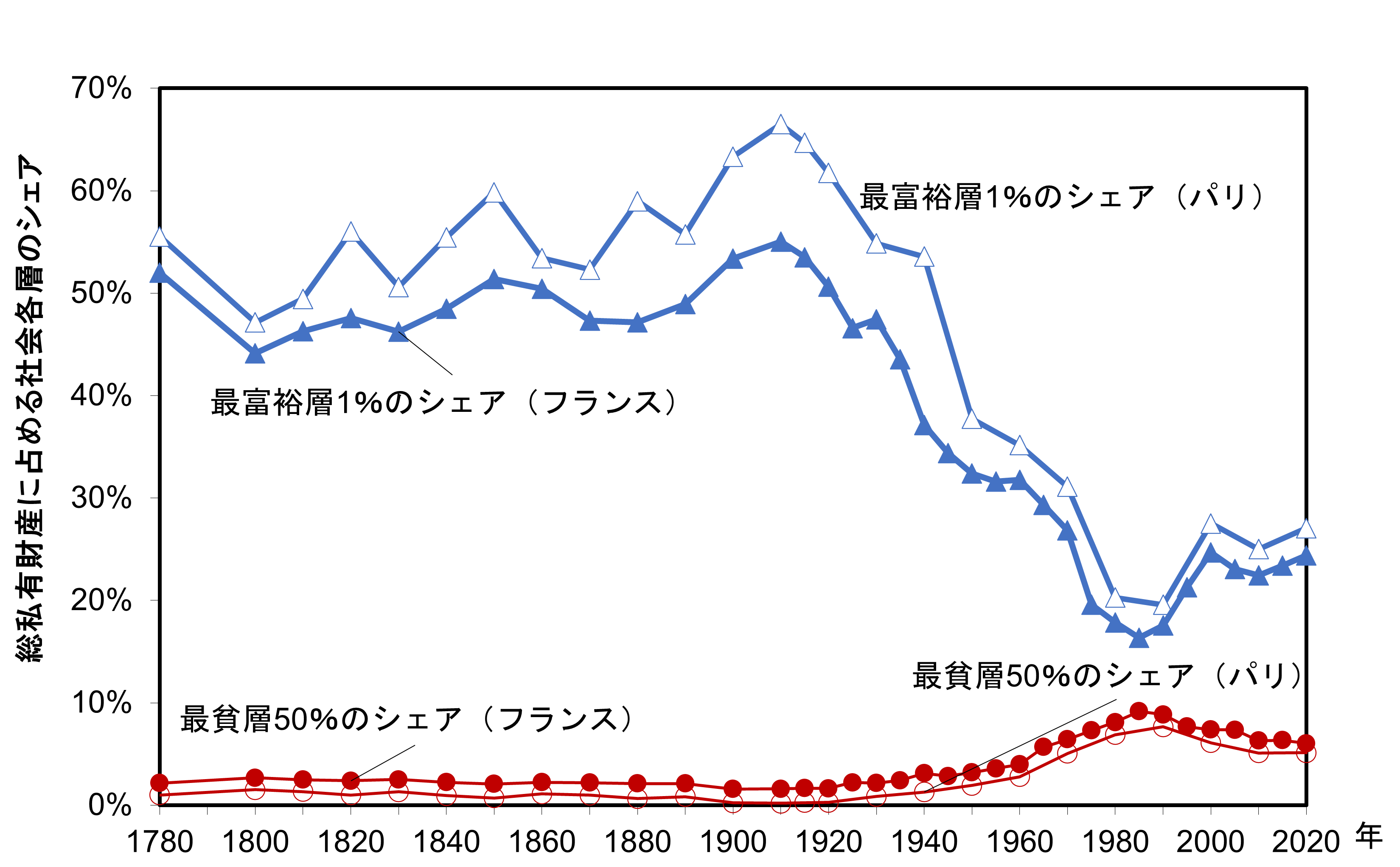

フランスでは最富裕層1%が総私有資産に占める割合は1980年に20%以下(1910年65%)に低下した。資産の「大再配分」で平等化が進んだのは間違いない。累進課税の意義は格差緩和にとどまらない。税収のほとんどが軍事、警察など国家管理に使われていた時代とは様変わりし、教育やインフラ整備、社会保障などにも回せるようになった。

フランスにおける財産の集中(1780~2020年)

フランスにおける財産の集中(1780~2020年)

(出所)piketty.pse.ens.fr/equaliteを基に作成

では、平等の推進は、戦争や革命だけのおかげだったのか。この時期は普通選挙が順次始まった。民衆の意思が歴史を動かし、そのうねりは今も続いていると信じたい。

没収に近い累進税と経済成長

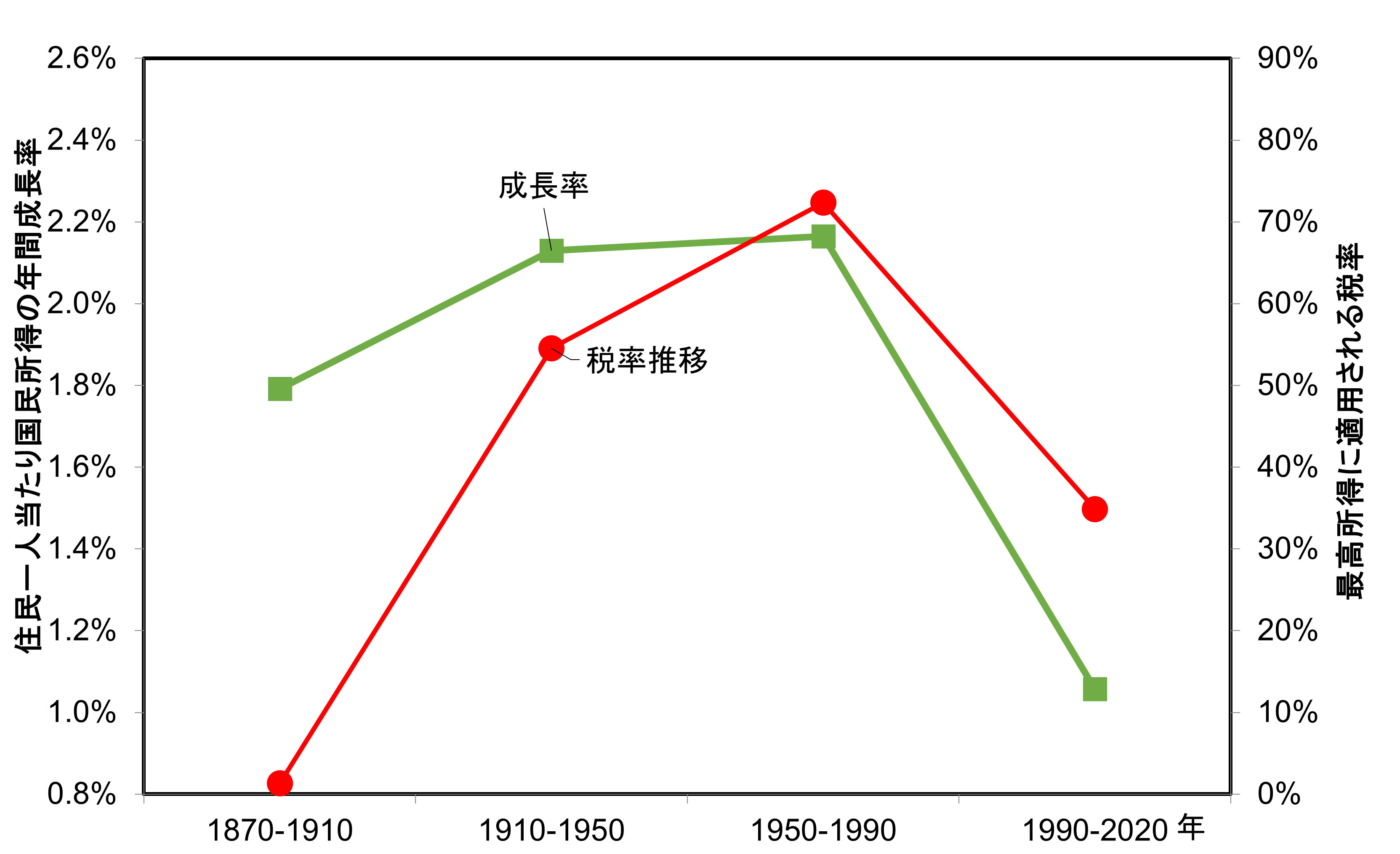

累進税率と経済成長の関係を見てみよう。米国に所得税がなかった1870~1910年代、1人当たり国民所得の伸び率は年1.8%で、所得税導入後の10~50年代は2.1%。50~90年代は2.2%だった。税率が半分になった90~2020年は1.1%にダウンした。

特に、世界恐慌後のルーズベルト政権下や第2次大戦後は、所得税の最高税率が80~90%だった。この時期、経営者への超高額報酬が見直され、投資や下級労働者の賃上げ財源ができた。中流階級や庶民の生活が改善し、経済の競争力を高めていた面がうかがえる。ピケティ氏は、ほとんど没収に近い累進税率が高額所得者に課された時代に米国は高い経済成長をしていた、と分析している。

アメリカの成長と累進税(1870~2020年)

(出所)piketty.pse.ens.fr/equaliteを基に作成

日本の高度成長期も所得税の最高税率は極めて高かった。松下電器やソニー、ホンダといった企業の経営者報酬には高い所得税が課されていたが、会社躍進の障害にはならなかった。現在の国の財政状況を踏まえて経団連は昨年10月、将来的な富裕層への課税強化や企業の負担増を提言している。富裕層や企業に有利な現行の税制体系は、曲がり角に来ているのではないか。

自由化と利益集中

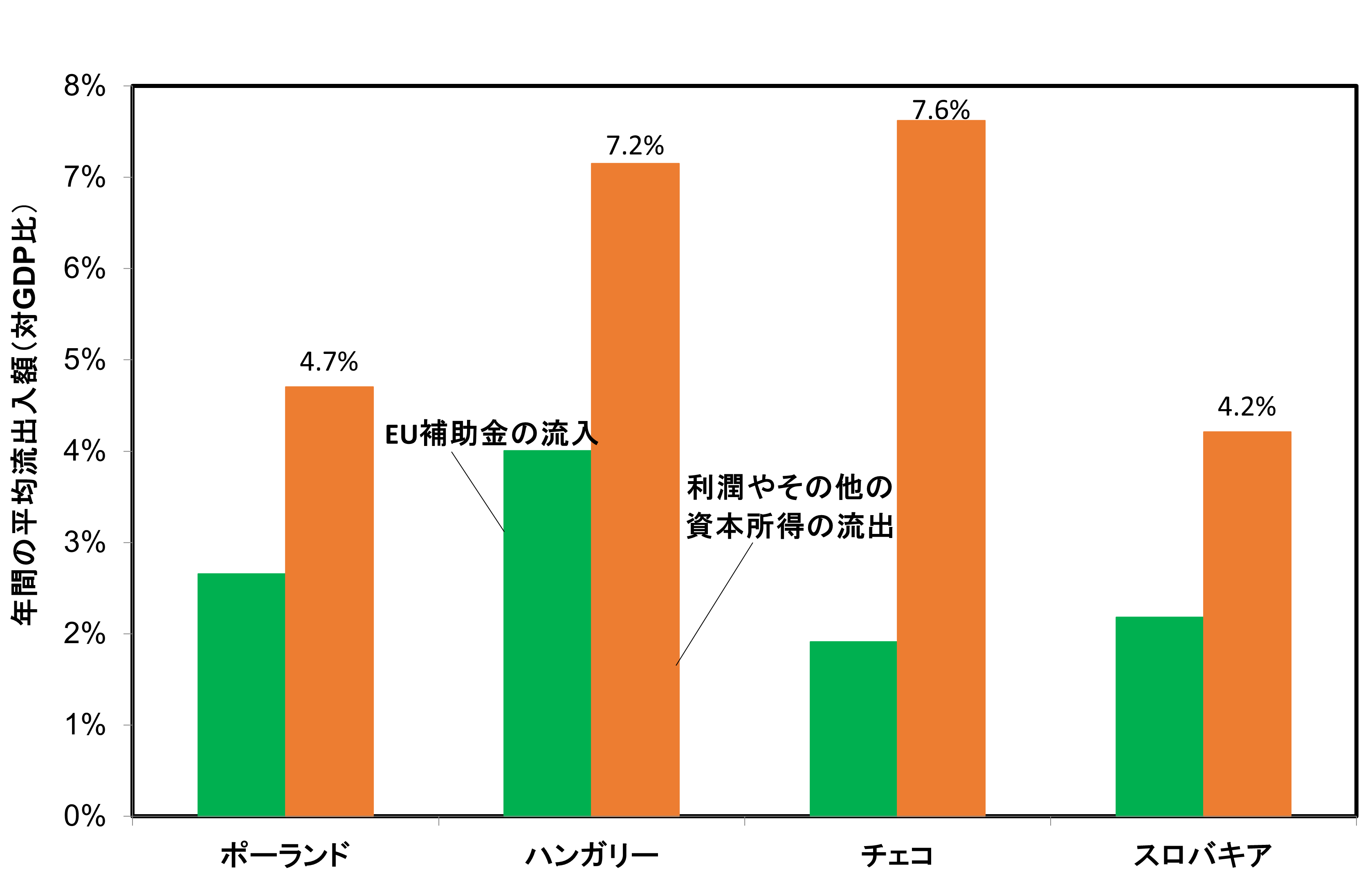

1980年から累進税率の引き下げが世界的に始まり、歩調を合わせるように貿易や資本移動の自由化が進められた。先進国の大企業や多国籍企業に利益が集中し、こうした動きは欧州連合(EU)内でも見られた。EUに加盟したポーランドやハンガリーなどに投資された企業資金は、利益や配当金として国外に流出。ピケティ氏はフランスやドイツなどの企業が、東側諸国を安価な労働力市場として利用し、「従属状態」において膨大な利益を上げていると告発する。国富の流出額は各種の国際援助を大幅に上回る。こうした構図は、日本を含む先進各国と途上国との間にも当てはまるだろう。

東ヨーロッパにおける資金の流出入(2010~18年)

(出所)piketty.pse.ens.fr/equaliteを基に作成

ピケティ氏は、近年の自由貿易や国際投資、国境を超えた資本移動が不平等を拡大させているとして、国際的な資産課税の必要性を説く。「最も豊かな事業者らの繁栄はすべて世界経済システムと国際分業のおかげ」だとして、例えば1000万ユーロ(約16億円)を超える資産には2%の「世界税」を課すことが考えられるとしている。これで世界GDP(国内総生産)の1%になる。課税最低額を200万ユーロに設定し、さらに億万長者の所得に高い累進税率を課せば、世界GDPの5%を徴収できると試算。その資金を管理し、貧困国に支給する国際的制度の構築を提案する。

連邦国家は「夢想」か

特に植民地化された歴史のある貧困国には、多国籍企業や億万長者から徴収した税収の一部を受け取る権利を与えるべきだとピケティ氏は主張する。こうした、国家の枠を超えた課税は実現できるのか。現在の国民国家の枠組みでは困難だ。世界的な連邦国家の創設などが必要となろうが、トランプ米政権を筆頭に「自国第一主義」が勢いを増す世界の現実を見れば、現時点では「夢想」と評される可能性が高そうだ。

それでも、簡単にあきらめてよいのか。ブラジルのリオデジャネイロで2024年開催されたG20(20カ国・地域)首脳会合は共同宣言で、格差是正に向けて「(超富裕層の)個人が効果的に課税されることを確保するために、協力して取り組むことを目指す」と言及した。

また、巨大IT企業を念頭に国際課税ルールの見直しが経済協力開発機構(OECD)主導で進められている。具体的には、多国籍企業が物理的拠点を持たずに事業展開している国で一定の売り上げがある場合について、その国への課税権配分などが議論されている。不平等の是正は国際的な議論の底流に流れている。

今が「曲がり角」?

過去には、ロシア革命や世界恐慌、2度の世界大戦という歴史の荒波の中、累進課税が導入され、不平等が是正された歴史がある。現代でも、格差や不平等への強い怒りがマグマのように、貧しい途上国などにたまっている。現状の打破を目指す、爆発的な変革が起きる可能性は否定できないように思う。

経済のグローバル化によって、生産のサプライチェーンは急拡大した。こうした国際的な分業体制を維持しつつ、過去に見られた平等の推進や安定を目指すのなら、国境を超えた企業への累進課税や税収の国際的な分配、将来的には連邦国家の設立が選択肢になるかもしれない。後世になって、「2020年代が時代の曲がり角だった」、と振り返る日は来るのだろうか...。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!

舟橋 良治