転換点迎える日本の賃金制度~フラット化の衝撃~

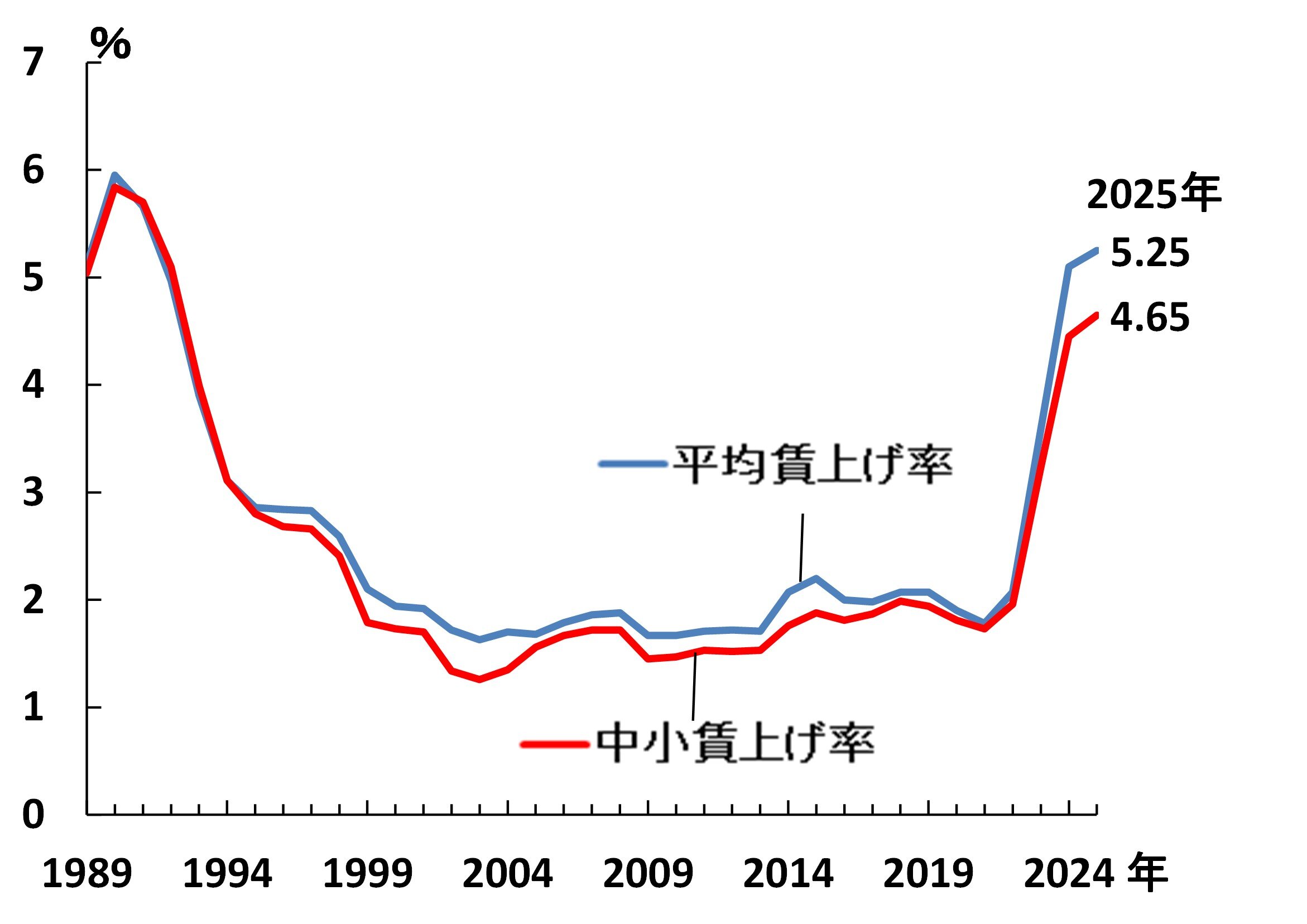

大手企業の2025年春闘の賃上げ率は平均5.25%となり、前年と同様に5%台の高水準となった。賃上げが日本経済再生の起点になるとの期待は大きい。ただ、注目すべきは賃上げ率の高さだけではない。賃金制度の構造そのものに変革の予兆が出ているのだ。特に、年功序列を基盤とした日本型の賃金体系が変容し、仕事の成果や市場価値を重視する「フラット型」に移行しつつある。こうした動きが加速すれば、単なる制度変更にとどまらず、企業と働き手の関係性や日本社会の「仕事観」も大きく変える"地殻変動"に発展するかもしれない。

春闘賃上げ率の推移(出所)連合のデータを基に作成

年功型の限界

日本企業では戦後から長きにわたり、終身雇用と年功序列を柱とした「メンバーシップ型雇用」が最大の特徴だった。若い時は低賃金でも、長期勤続につれて賃金が上昇し、社員には定年まで安定した生活が保証された。この仕組みは、社員の会社・上司への忠誠心や同僚との結束力を高める役割を果たした。自分たちの明るい未来のため一致結束して頑張る日本のサラリーマンが、高度経済成長を引っ張ったといえる。

ただ、終身雇用・年功序列の雇用システムが成り立つ前提は、企業の成長と存続だ。特にバブル経済が崩壊した1990年代以降、この前提は大きく崩れた。大手金融機関や一流企業の経営破綻が相次ぎ、大企業に就職しても「定年まで安心」とは言い切れなくなった。

また、グローバル競争が激化する中で企業の寿命は短期化しており、年功型賃金は「持続可能性の低い制度」との見方も強まっている。代わって注目されるのが、成果やスキルを基準とした処遇を重視するフラット型賃金制度である。

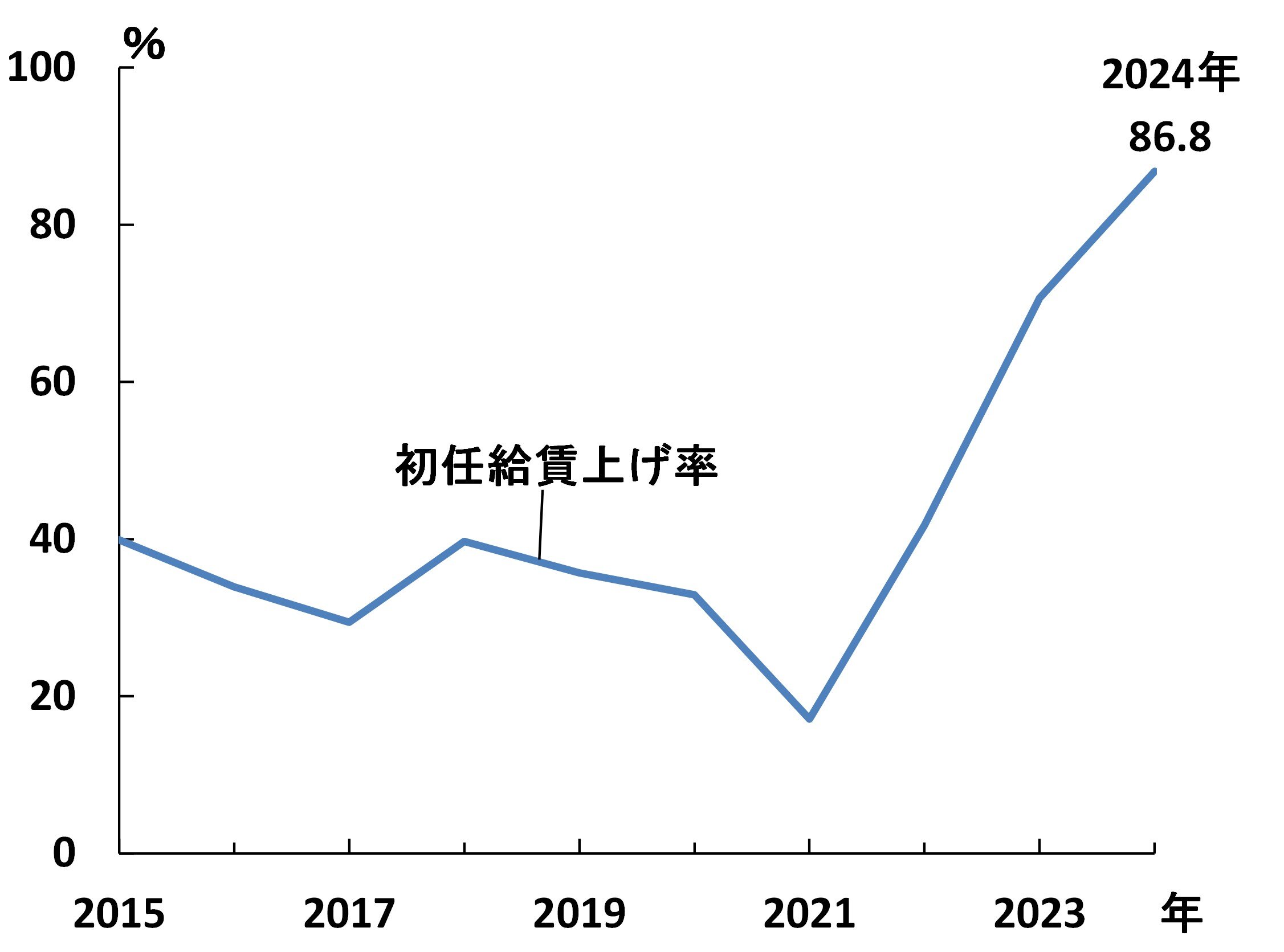

高い初任給でも下がる定着率

近年、賃金フラット化の傾向が強まった最大の原因は、人手不足、特に新卒など若年労働者の人材獲得が難しくなったことだ。若年人口が減少する中で企業が優秀で将来有望な新卒者をライバルに先駆けて囲い込むには、初任給の引き上げが手っ取り早い。実際に2025年春闘では、初任給を大幅に引き上げる企業が相次ぎ、30万円超も珍しくなくなった。2024年の初任給上昇率は、実に80%を超えている。

初任給の賃上げ率(出所)労務行政研究所のデータを基に作成

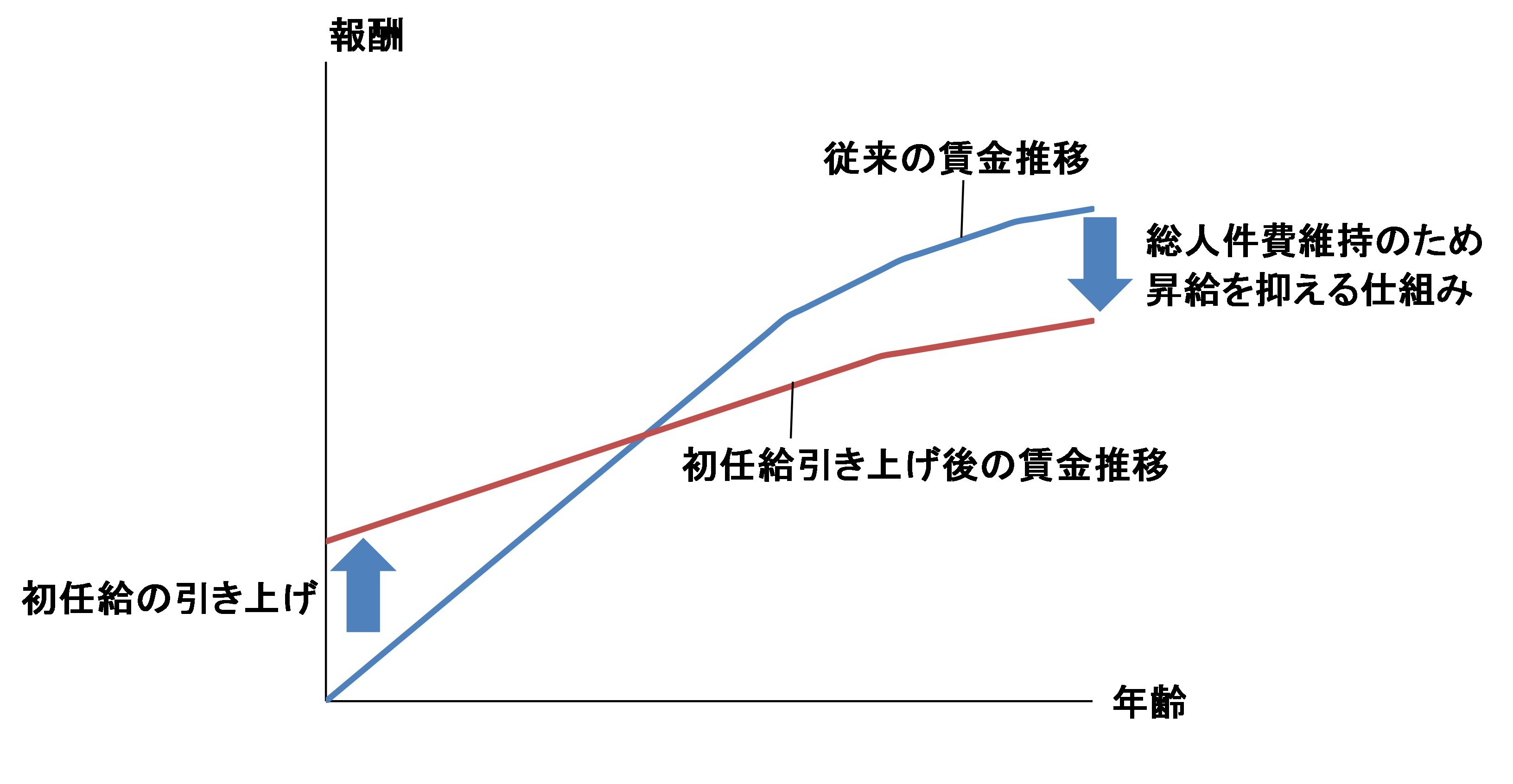

企業の多くは総人件費を抑えつつ、若手に厚く配分している。このため中高年層の賃金上昇が抑制され、結果として賃金カーブの上昇角度がなだらかになったというわけだ。ベテラン社員のモチベーション低下という副作用に加え、若手の間に「給料次第」で転職を選択する人が増え、高コストで獲得した若手人材の定着率が下がる皮肉な事態を招いている。

定着率の低下は、働く側の意識変化も大きく関係している。「1社に骨を埋めるのではなく、自らキャリアを築いていく」という考え方が主流となりつつある。背景には、日本経済の成長鈍化を背景に、1企業に自らの将来を託せなくなっている現実がある。企業は「じっくり育てたい」と考えているのに、若者は「早く成長したい」と願う。こうした意識のギャップが、職場の不満や離職の一因となっているようだ。

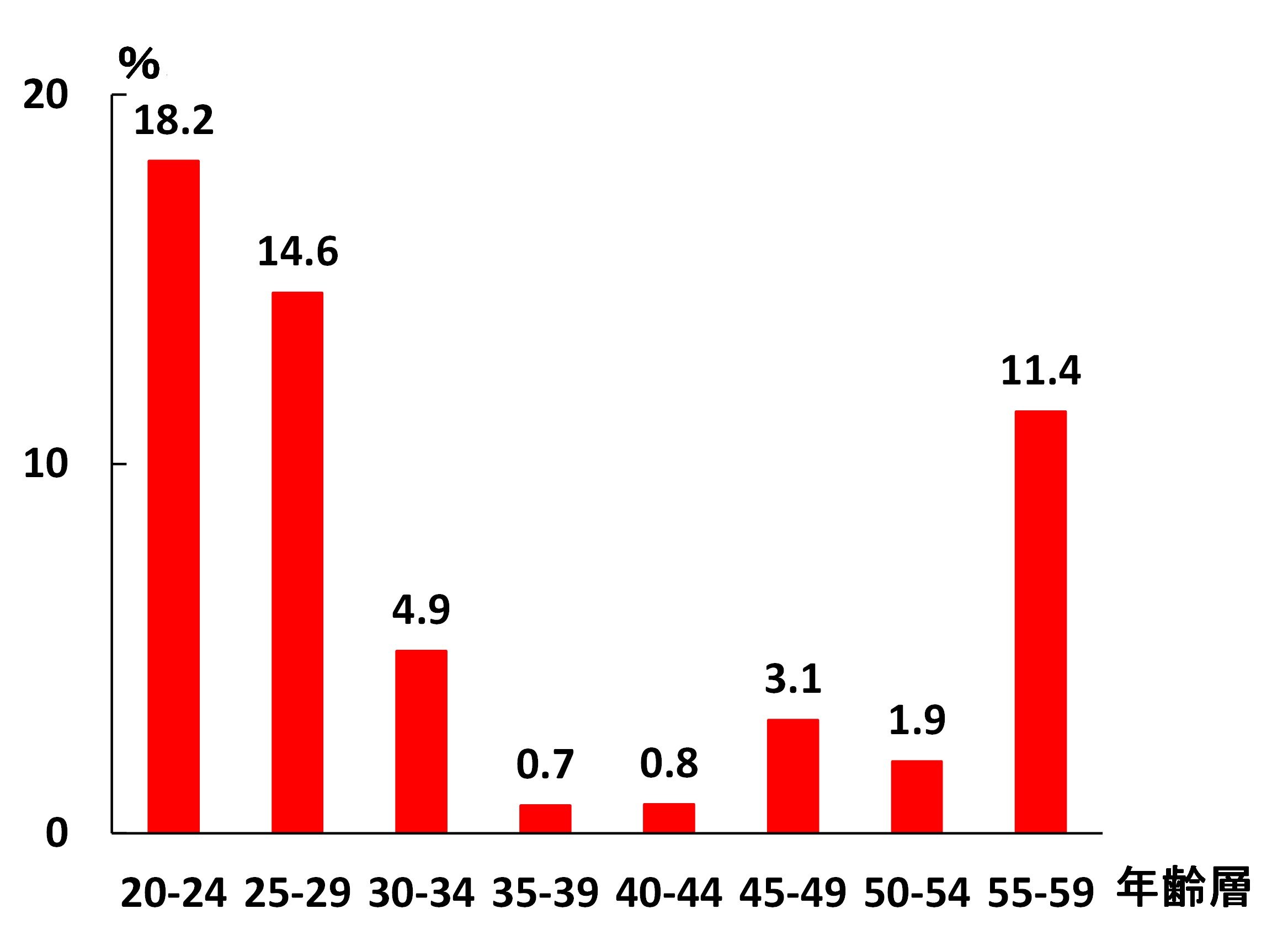

割を食う中高年

中高年に賃上げの恩恵が十分に行き渡っていないという指摘は多い。年齢とともに個人の年収を引き上げる定期昇給が適用されるのは、20〜40代後半までの会社が多い。役職につかないと昇給がストップしてしまう。役職に就いて給料が上がった人も50代後半に「役職定年」を迎えれば給与は下がる。中高年は高い賃上げ率の恩恵を感じにくいのだ。

年齢別の賃金上昇率(2000→2024年)

(出所)厚生労働省「賃金構造基本統計」を基に作成

これらは、若年者の優遇が進む中で、「年功を基準とした後払い賃金」の制度が露呈した弱点の一つと言えるだろう。60歳以上では非正規雇用となるケースも多い。彼らには、正社員の高いベースアップの恩恵は及ばない。企業の論理では、定年延長によってシニアとして長く雇ってあげるのだから、「賃金は据え置きで構わない」と考えがちだ。人手不足の中で、知識・経験の豊かな「人財」をつなぎ止め、活用する視点も必要だろう。

フラット化のインパクト

賃金のフラット化は、転職・副業・起業といった多様な働き方を促進する。日本でも転職仲介企業が多く登場し、労働市場の流動性が高まっている。また、情報技術(IT)関連や金融などの高付加価値産業が高い給料で高度人材を集める一方、伝統的な製造業やサービス業、特に中小企業は賃上げ余力に乏しく、職種や企業による賃金格差が拡大する懸念がある。

賃金は「年齢」ではなく「能力・成果」で決まる傾向が強まり、人事評価が成果主義に移行していく可能性もある。そうなれば、求職対象は海外企業にも広がり、優秀な人材の海外流出や、国内で高度なホワイトカラー人材が空洞化する課題も浮上してこよう。

賃金フラット化のイメージ

企業がとるべき方策

人手不足や労働市場の流動化に、単純な初任給の引き上げだけで対応するのは、限界がある。若手を囲い込むだけでは、組織全体の活力は維持できない。すでに述べた通り、中高年層の活用や、全世代にとって納得感のある処遇設計が求められる。

多面的な評価と処遇の構築も必要だ。能力・成果・年齢・経験・将来性など、多様な観点からの評価軸を導入し、柔軟な賃金制度を設計することが求められる。

ジェネラリスト主義からの脱却も必要だ。誰もが多様な業務をそれなりこなせる「金太郎あめ」的な人材育成ではなく、専門性やデジタルスキルを重視した育成戦略が不可欠だ。

流出人材を呼び戻せ

日本では2024年から賃金が大幅な上昇に転じたとはいえ、長年にわたって停滞してきたため、外資系企業との格差は拡大している。優秀な人材がより良い雇用機会や労働条件を求めて海外へ流出する傾向は今も続いている。グローバル競争で日本企業の劣勢が続き、日本がグローバルリーダーとしての地位を維持することは、ますます困難になるだろう。

海外に流出した優秀な日本人を国内に呼び戻す戦略を立てるべきだ。彼らの多くは日本への強い愛着を持ち続けており、適切な賃金や環境を提供すれば、帰国を促すことも可能かもしれない。即効性の期待できる人材強化策と言えそうだ。

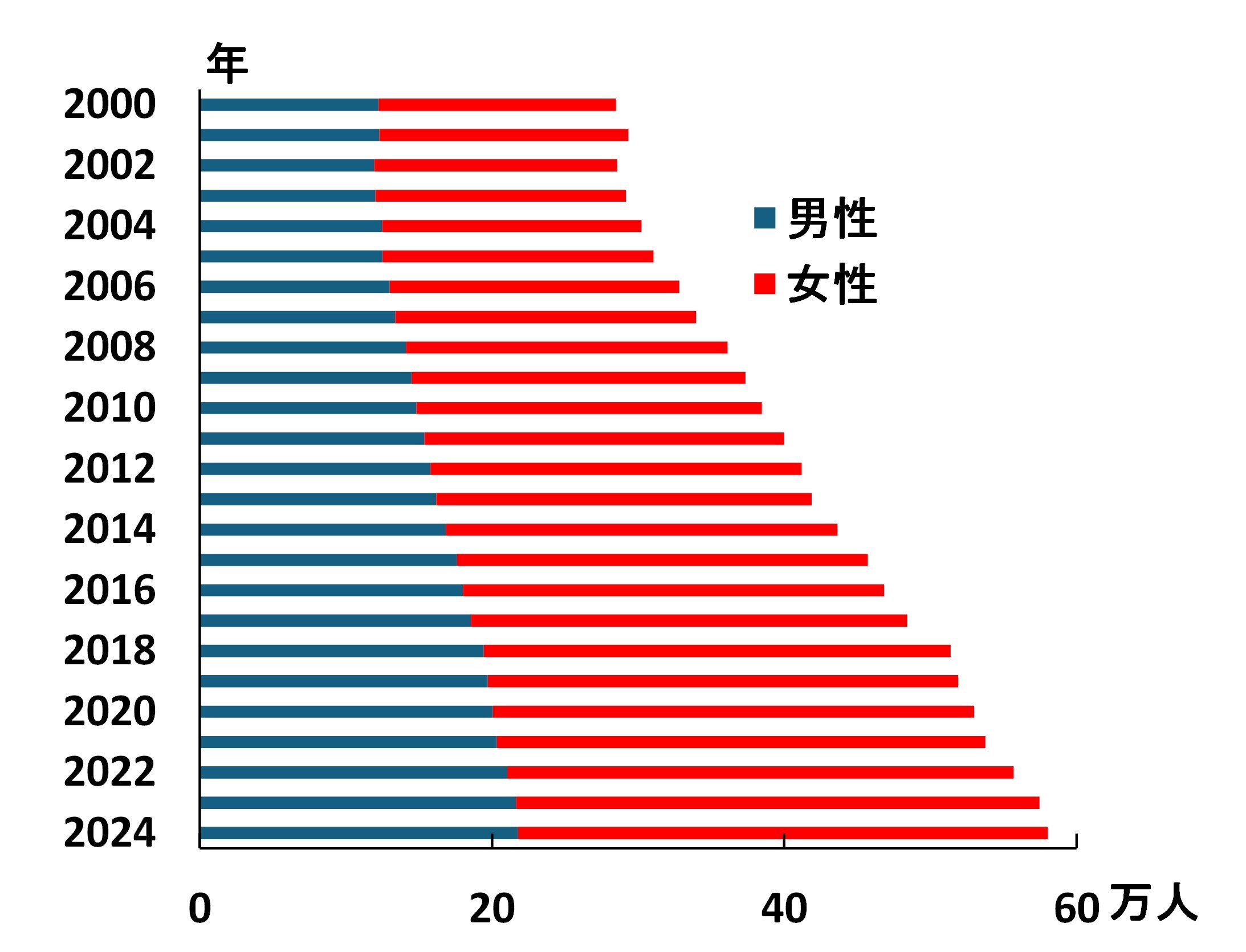

海外永住者の推移(出所)外務省のデータを基に作成

これからの賃金制度は

ここまで見てきたように、日本の賃金システムは大きな転換点にある。年功型からフラット型への移行は、日本に企業文化・人材戦略・社会構造の再設計を迫っている。各企業は、目先の人材確保にとどまらず、持続可能な賃金戦略と人材育成のビジョンを描かねばならない。

AI(人工知能)の急速な進歩やDX(デジタルトランスフォーメーション)によって、職種そのものの変化も予想される。若手・中高年・シニアをそれぞれどのように処遇し、人材の力を最大限に発揮できるようにするか。企業には、持続可能な賃金戦略と人材育成のビジョンを描くことが求められている。(このリポートは筆者がリコー経済社会研究所在籍時に執筆しました)

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!

中澤 聡