人では真偽が判別不能「ディープフェイク」

=「贋作画家」「鑑定士」が競争するAI技術=

筆者が好きな物語のジャンルに「成りすまし」がある。父から祝福を受けるために弟が兄になります、旧約聖書の「創世記」。ほかにも、見た目そっくりな王子と乞食が入れ替わる「王子と乞食」、野心家の青年が資産家を装う「太陽がいっぱい」、敵を討つため戸籍を交換する「悪い奴ほどよく眠る」...。古今東西、成りすまし物語は人間の変身願望をかなえてきた。

こうした成りすまし物語には2種類の展開がある。主人公が「気づかれまい」と焦りながら、あれやこれやヒヤヒヤさせるもの。もう1つは、ほとんど気づかれないまま、最後に自分から成りすましを明かすもの。見せ所は、前者が虚実の間で揺れ動く「心」の葛藤、後者は劇的なエンディングを迎えるための伏線になる。筆者は多少なりとも現実感がある前者の物語が好きだ。後者はエンディングを楽しむために、現実感のない成りすましをあえて信じ込む必要があり、読書や鑑賞の後で興ざめしやすい。

一方、現実の世界では、「デジタル成りすまし」技術が急速に向上している。「ディープフェイク」とも呼ばれるこの最先端技術を使うと、バーチャル世界では顔付きから声、話し方まで本人そっくりに成りすませる。ソフトの使い方が簡単になり、だれもが成りすまし画像・動画を作れてしまう。

例えば、中国では顔写真を交換するアプリ「ZAO」がSNS上で大人気。また最近では、たった1枚の写真があれば、リアルタイム動画が作成できるフリーソフト「Avatarify」が話題になり、普及中のリモート会議でも使える。少し高性能なパソコンを持っていれば、遠隔会議の画面上でディープフェイクを始められる。

写真や音声のデータが十分にあり、制作時間に余裕があるなら、個人でも相当高度なディープフェイク動画を作成できる。動画サイトで「ディープフェイク」や「StyleGAN」を検索すれば、技術的に高度な作品が山ほど出てくる。

ただし技術進歩と裏腹に、ディープフェイクは世界中で相当な警戒感を抱かれ始めた。例えば、米フェイスブック(FB)は2020年1月、風刺の効いた作品や技術的に質の低い画像を除き、ディープフェイク画像の削除を決めた。同月、中国国家インターネット情報弁公室も、「ネットワーク音声・動画情報サービス管理規定」により、フェイク動画を公開する際には「本物ではない」と表記することや、虚偽の情報・ニュースの制作禁止を定めた。

このようにディープフェイクの技術は、社会問題を起こしかねない水準に進化した。だが実は、ほんの数年前までだれでも簡単に見抜ける代物だった。なぜ、ここにきて急速に向上をしたのだろうか。

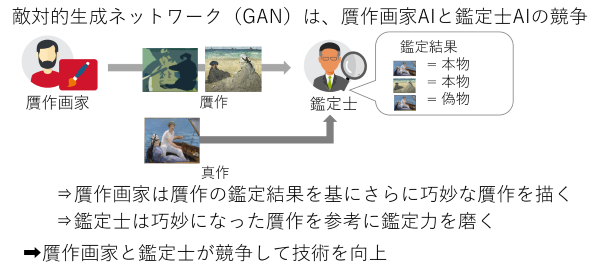

ディープフェイク技術のブレイクスルーとして挙げられるのが、敵対的生成ネットワーク(Generative Adversarial Network=GAN)である。簡単に言うと、「実在しないデータ」を作ってしまう技術。2014年に米グーグルの研究者であるイアン・グッドフェロー氏が提唱し、以来年々改良されながら、ディープフェイク技術の性能向上に劇的な貢献を果たしている。

このGAN の肝は、役割の異なる2つの人工知能(AI)を競争させること。例えるなら、「贋作画家」と「鑑定士」である。前者はいくつもの贋作を作り、偽物と本物の結果が交じる鑑定結果を基にさらに巧妙な贋作を作る。一方、鑑定士はより巧妙になった贋作を参考にし、鑑定力をさらに磨く。いたちごっこの末、贋作画家はもはや人間では判別できない程の偽物の絵を描けるようになる。

いたちごっこは今も、インターネット上で活発に続いている。例えば、ビッグデータの開発課題をオープンに行うコンペティションサイトでは、「フェイク画像発見」の課題を見かける。一見すると、「偽物を見つけ出す鑑定士の能力を上げてほしい」という問い掛け。しかしそれは、「贋作画家の能力を上げてほしい」という問い掛けと表裏一体なのである。

国家や企業がディープフェイクをいくら規制しても、表に出なくなるだけで技術の進歩は止められない。近い将来、デジタル世界で画像や音声では本人かどうか判別がつかなくなるだろう。だとすれば、ディープフェイクがあふれかえる時代は不可避だと考えたほうがよい。「なりすましの物語」は興ざめするぐらいがよいのかもしれない。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!

米村 大介