完全光の超高速通信、世界がしのぎ ~AI最大活用に向けた基盤技術~

生成AI(人工知能)は新たな産業革命をもたらし、経済社会の在り方を一変させる可能性が高い。ただし、その進歩・普及の妨げとなりそうなのが、電力消費の増大だ。AIが大量のデータを学習し推論するほど、大量の電気を必要とする。気候変動問題が深刻化する中で電力消費を抑制し、AIを最大源に活用する基盤技術として注目されているのが、NTTが推進する次世代の完全光ネットワーク構想「IOWN(アイオン)」 である。飛躍的な省エネルギー効果が期待できるからだ。次世代の通信技術開発は世界で活発化しており、日本ではNTTが大阪・関西万博で実用性を示している。迅速な実用化がAI時代の基盤技術で日本が主導権を握るカギとなる。(共著 主席研究員 小林 辰男)

遅延ゼロ、消費電力1/8

一日2000人が訪れ予約がなかなか取れない大阪・関西万博のNTTパビリオン。館内で次世代の超高速通信の世界が実現している。パビリオンから20キロ離れた大阪万博記念公園で熱演したテクノポップユニット「Perfume」の歌声、立体映像はもちろん、ダンスの臨場感までもが館内で体感できる。彼女らの軽やかなステップに合わせて、足元には振動や足音がリアルタイムで伝わってくる。

万博パビリオンに転送されたPerfumeのリアルタイム立体映像(NTT提供)

万博パビリオンに転送されたPerfumeのリアルタイム立体映像(NTT提供)

飯村栄彦副館長は「見ている場所によって振動・足音の強弱は違います。舞台下に敷き詰めた加速度センサーなどのデータを遅延なく、正確に再現しています」と説明する。このような臨場感あふれる通信体験を実現しているのが、次世代の完全光ネットワーク構想「IOWN」だ。

IOWNはデータを加工したり、画像を編集したりするコンピューター同士の接続において、従来の電気配線ではなく光配線で結ぶ。電気で信号を送るより、必要な電力を大幅に削減でき、通信の遅延も最小限に抑えられる。NTTはIOWNの技術適用領域の拡大を段階的に進めており、コンピューター領域まで適用したIOWN2.0において消費電力8分の1に成功した。 最終的には消費電力100分の1を目標に技術開発が進められている。

IOWNを支える光基盤【7月7日、万博NTTパビリオン内展示】

IOWNを支える光基盤【7月7日、万博NTTパビリオン内展示】

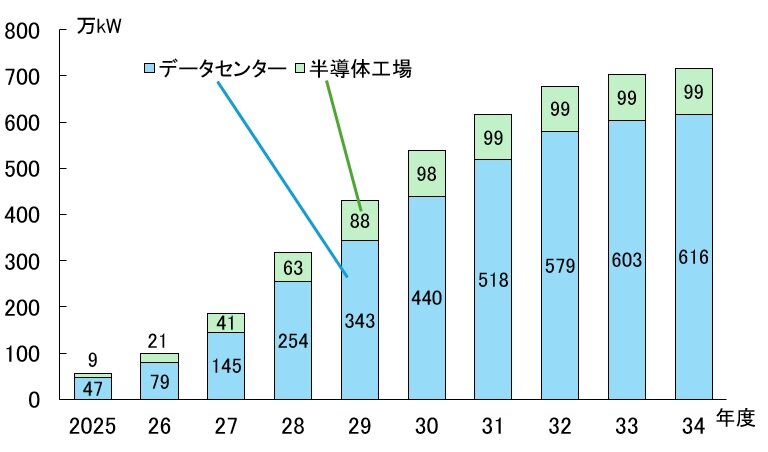

電力需要が急増の可能性

生成AIサービスの急速な普及に合わせ、同サービスを支えるデータセンターや半導体の生産体制も急ピッチで整備する必要があり、連動して消費電力も急拡大する。例えば日本では、データセンターなどの増加で2025年度の電力需要は24年度に比べ56万キロワット(kW)増と予測されている。これは中型の火力発電所1基分に相当する。5年後の29年度には431万kW増と大型の原子力発電所約4基分、10年後の34年度には同約7基分に相当する715万kWの需要増が見込まれている。

地球温暖化防止の観点からは、再生可能エネルギーや原発による電力供給が望ましいが、再エネの導入拡大や原発の再稼働の状況を考慮すると、電力の供給側だけで急増する需要に対応することは難しいだろう。

データセンター・半導体工場新増設に伴う最大電力(全国)(出所)電力広域的運営推進機関『全国及び供給区域ごとの需要想定(2025年度)』

データセンター・半導体工場新増設に伴う最大電力(全国)(出所)電力広域的運営推進機関『全国及び供給区域ごとの需要想定(2025年度)』

飛躍的「節電」につながる

データセンター関連などの電力消費を抑制することは、AI普及における大きな課題であると同時に、ビジネスチャンスでもある。その中核技術として期待されているのが「光電融合技術」だ。この技術は、データセンター間の通信だけでなく、センター内部のコンピューター基盤間、さらには基盤上の半導体チップ間、最終的にはチップ内で行われる演算処理に至るまで、可能な限り電気ではなく光信号で担うチップの実現が目標である。

段階的に拡大を進めている「光電融合技術」の適⽤領域(出所)NTT資料を基に作成

段階的に拡大を進めている「光電融合技術」の適⽤領域(出所)NTT資料を基に作成

電気を使わずに光で信号を伝えることで、信号の減衰などによる損失を大幅に減らし、通信や演算において飛躍的な省電力化が可能になるとされる。IOWNが目指すのも光電融合技術の完成だ。

光電融合の実現には、中核となる光チップ、信号を伝える光配線の研究開発がカギを握る。これらをめぐっては、米国のブロードコムやエヌビディア、IBMなどが、電気と光を統合した通信を実現するチップの開発に力を注ぐ。ブロードコムとエヌビディアはチップ製造を台湾積体電路製造(TSMC)に委託しており、大量生産には最先端の半導体微細加工技術が必要になる。しかし現時点では、日本国内で統合チップを大量生産できる企業はない。国策により設立された最先端半導体の受託生産会社、ラピダスに期待がかかる。

こうした中、NTTは関西万博での実証実験にみられるように光電融合の実用化に向けた取り組みで一歩先を進んでいる。現状のIOWN2.0では、コンピューター基盤間の通信のやり取りなどを電気ではなく光スイッチを使えるようにしたことで、上述したような極めて低遅延かつ、省電力な通信を実現している。

増幅、信号変換など制御も光で

ただし、IOWN2.0、3.0、そして将来の4.0へと円滑に普及、開発が進むかどうかには、いくつかの課題が存在する。まず挙げられるのが経済性の問題だ。既存のインターネット通信は依然として非常に安価であり、現状では完全光ネットワーク(APN)が価格面で対抗するのは難しい。

現在の一般的なインターネット回線も光を利用しているが、実際にはその多くが中継地での増幅、最終利用地での電気によるデータ信号変換といった制御を電気信号によって行っている。このため、データ転送が遅くなったり、電力を消費したりして光の特性を生かしきれておらず、データの伝送・制御の両方をすべて光信号で完結させるという点でAPNとは本質的に異なる。

こうした制御を光信号で行う装置への置き換えが進められており、この装置の普及と量産化が進めば、コストがある程度下がると見込まれるが、完全に既存通信と同等のコスト水準を実現するのは容易でない。

また、IOWNが目指す消費電力100分の1を実現するためには当面、半導体チップ間の配線光化が不可欠である。配線の光化についてNTTはシリコン基板に極細な光の通り道を作る新技術「シリコンフォトニックス」によって実現を目指している。

チップの薄膜化・小型化に挑戦

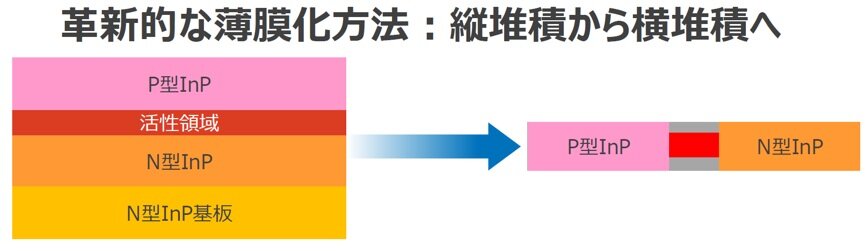

APNに向けてはチップ間配線に加えて、発光デバイス(装置)の改良が欠かせない。従来の発光デバイスは異なる機能や役割を持たせたチップ層を縦に積み重ねた堆積構造が採用されている。この構造は熱が滞留しやすく、他の機能を担うチップと同じ場所に設置できず、配線が長くなるなど非効率だった。

こうした課題の解決のカギとなるのがチップの薄膜化・小型化の実現だ。薄膜化・小型化したチップを横に並べる横堆積構造を採用して発光デバイスの熱滞留を減らし、他のデバイスやチップと一体化する。これにより配線距離を短縮して効率化・高性能化を図り、電力をほとんど使わなくて済む光電融合の実現を目指している。

効率化・⾼性能化を可能にするチップ構造(出所)NTT資料を基に作成(注)「N型」「P型」は電子の流れ方が異なる2種類の基本的な半導体。「N型InP」は二つの半導体を組み合わせた構造の半導体チップ

効率化・⾼性能化を可能にするチップ構造(出所)NTT資料を基に作成(注)「N型」「P型」は電子の流れ方が異なる2種類の基本的な半導体。「N型InP」は二つの半導体を組み合わせた構造の半導体チップ

ただ、半導体チップ内での演算処理やメモリ(記憶装置)領域を光化する取り組みは、現時点では研究段階だ。演算処理の光化については研究開発に取り組んでいるが、メモリ領域の光化については電気での保持が現実的とみている。最終的には電気の利便性と光の超高速性、省電力性を融合したシステムにIOWNは進化していくと考えられる。

また現状では固定通信網を中心にIOWNの開発が進んでいるが、将来的に移動通信へと応用が進むだろう。そのためには、次世代の無線通信規格「6G」との融合が不可欠となる。IOWNの社会実装のスピードは、6Gの開発状況にも依存するだろう。

グローバルな主導権の確立に期待

人口減少・高齢化が加速する日本においては、製造業だけでなく、医療・介護や農林水産、運輸などの労働集約型産業でもロボットや自動運転の活用が強く期待される。これらにAIが結びつけば、経済社会の姿を一変させる可能性がある。

例えば、APNが実現できれば、遠隔地から名医がロボットを操作して手術を行うといった遠隔医療が実現する。さらに進めば、AIによる自律的な手術の実現に道が開かれるかもしれない。放送用の大型中継車などが必要なスポーツやイベントの現場では、AIがカメラを制御し、映像をリアルタイムで編集、配信するなどの新たな映像制作の形が生まれる可能性がある。その一方で、ロボットに複雑な作業を学習させて高度な判断や制御を行わせようとすればするほど、現在の技術ではより多くの電力が必要となり、電力の供給体制が追い付かない懸念がある。

その課題を解決する可能性を秘めているのが、IOWNに代表されるAPN を中心とする光電融合技術である。省電力かつ超高速な通信と演算を実現するこの技術が、AIとロボットの普及・実用化を支えるインフラとなることが期待されている。NTTが世界に先駆けて、この技術の開発・商用化を進め、日本発の基盤技術としてグローバルな主導権を確立することに期待したい。(了)

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!