AIは社会をどう変えるのか(上)

AI(人工知能)の活用は生産性を向上させ経済成長の追い風になると期待されている。特に少子高齢化が続く日本は、AIを上手に使うことで労働者減少の影響に対処する必要がある。AIがもたらす恩恵は大きい一方で、産業を「勝ち組」と「負け組」に分断する可能性もある。AIに雇用を奪われるリスクを警戒する声も根強い。AIが産業に与えるインパクトとはいかなるものなのか。

日常業務に不可欠

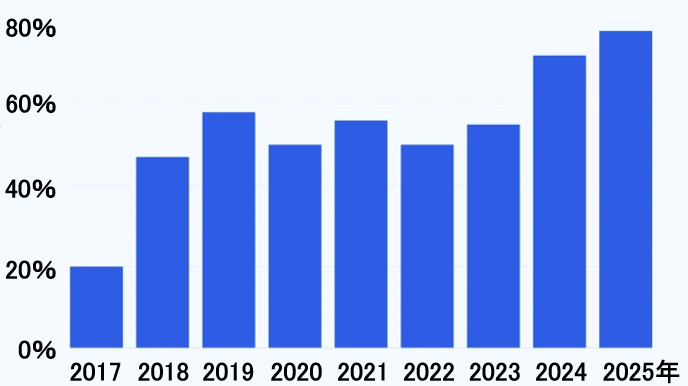

ビジネス界ではAIの活用が急速に進んでいる。米コンサルティング大手・マッキンゼーによると、今や8割の企業がAIを導入しているという。用途は特定業務の置き換えや作業の効率化など多岐にわたる。本稿の読者でも、日々の業務に不可欠なツールだと感じている人も多いだろう。

近年、急激に発展しているのが文章や画像を作り出す生成AIである。チャットGPT、ディープシークV3.1、コパイロットなどが知られるが、新たなものが次々に登場し、その種類は極めて多い。クリエーティブな発想やアイデア創出などの用途でも利用が広がっている。

AIを導入している企業の割合

(出所)米マッキンゼー・アンド・カンパニーの資料を基に作成

導入進む企業に大きな恩恵

経済協力開発機構(OECD)の分析によると、AIは米国で今後10年、全ての産業の全要素生産性(TFP)を押し上げる見込みだという。TFPは経済成長の要因の一つで、資本や労働など生産要素の増加ではない、技術進歩やビジネスモデルの改良・革新などの効果を表す指標だ。

OECDの分析では、AIの導入が進んでいる、あるいは進みやすい産業ほど恩恵が大きい反面、導入が遅れている産業は恩恵を受けにくいと予測している。その通りになれば、AIは産業間の格差を拡大させながら普及していくことになろう。

各国のAI効果を試算

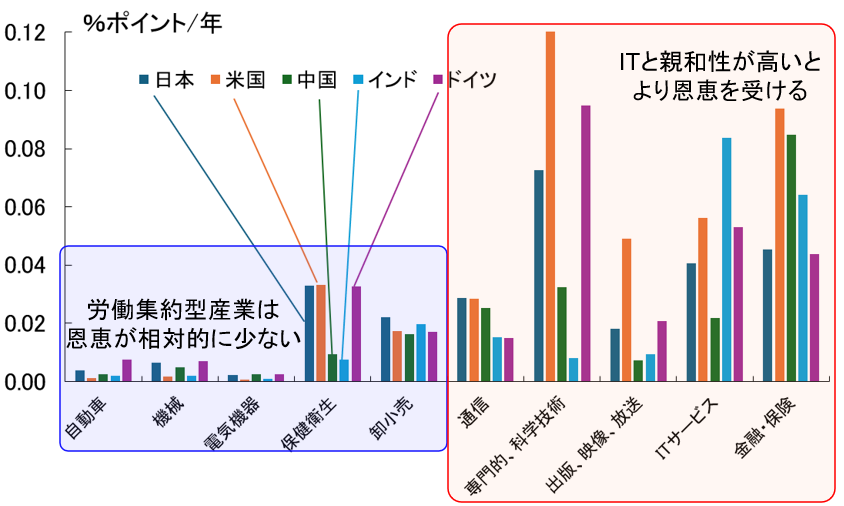

リコー経済社会研究所はOECDの分析結果をもとに、産業構造の違う各国でTFPの押し上げ効果がどのようになるか試算した。OECDが予測した米国における産業別のTFP押し上げ率をベースに、試算の対象国でも産業別にそれぞれ同等の押し上げ効果があると仮定した。これに国ごとの産業構造の違いを反映させ、各国のTFP押し上げに各産業がどの程度寄与するのか予測した。

具体的には、⽶国に加え、⽇本、中国、インド、ドイツの計5カ国の「産業連関表」を使い、各国の総付加価値に占める産業別シェアを算出。これらを、⽶国各産業のAIによるTFP押し上げ率に掛け合わせ、各国のTFP押し上げ効果の産業別寄与度を割り出した。下図に⽰したのが、当研究所が独⾃に算出した⽇⽶中印独5カ国の主な産業別TFP押し上げ寄与度の予測値だ。

主な国のAIによるTFP押し上げ効果の産業別寄与度

(出所)OECDの発表資料"Miracle or Myth? Assessing the macroeconomic productivity gains from Artificial Intelligence"と各国の「産業連関表」を基に作成

IT企業は生産性大幅アップ

図の右側に示した、赤い枠で囲ったITと親和性の高い産業は、AIによるTFPの押し上げ効果が高いことがわかる。中でも米国は、世界的なITコンサルティング企業や映画産業のディズニー、ユニバーサルなどの有力企業を抱えていることから、AIの恩恵が大きいとみられる。

一方、図の左側、青い枠で囲った自動車や機械、電気機器、保健衛生、卸小売などの産業は、労働集約型ということもあって、AIによるTFPの押し上げ効果は限定されるとの結果が出た。これらの業種は、日本産業の中核を担っているものが多い。日本は米国に比べると、AIの活用による恩恵は相対的に小さいと思われる。

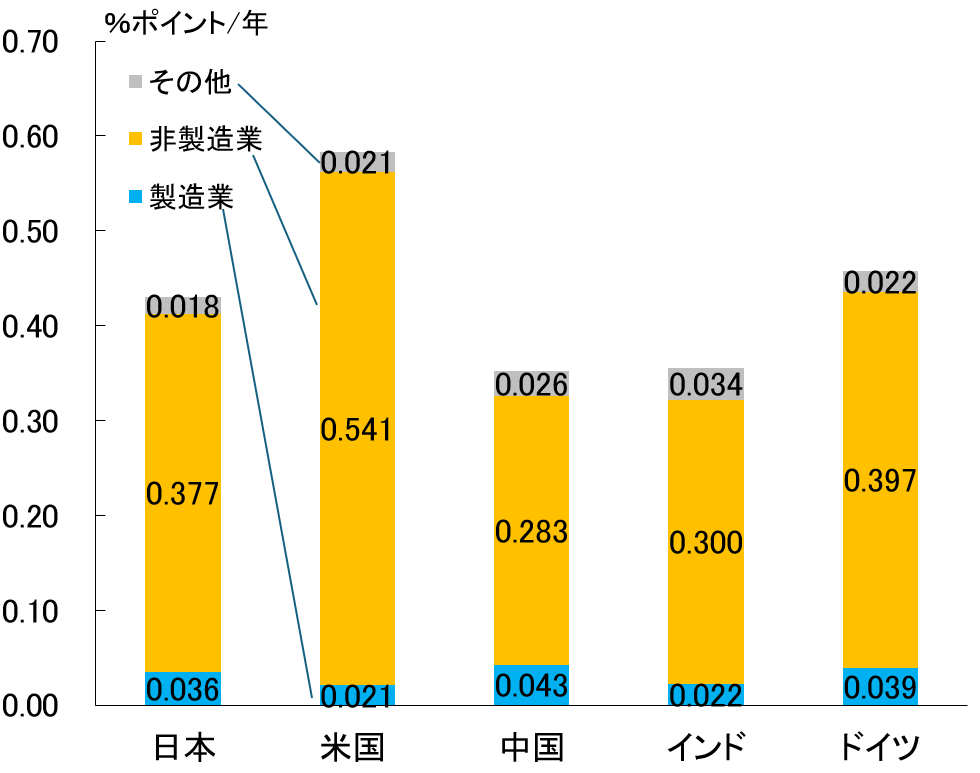

さらに製造業と非製造業に分けて、国別に押し上げ効果を分析したところ、非製造業の押し上げ効果が大きいのに対し、製造業は限られるとの結果が得られた。AIの生産性押し上げ効果については、米国の一人勝ちになる可能性が高いようだ。日本がAI活用の恩恵を大きくしたければ、産業構造を大きく変えたり、産業そのもの大胆に変革したりする必要があるだろう。

国別の産業構造を考慮したTFP押し上げ寄与度

(出所)「国別・産業別AIによるTFP押し上げ寄与度」と同じ

日本の雇用が550万人減少

AIは各国産業の生産性向上に効果が期待できる一方で、負のインパクトをもたらす可能性も指摘されている。その代表的なものが、AIが人間の仕事を奪ってしまい、雇用が減少するというものだ。日本経済研究センターは、2035年の日本の産業別従業者を人口動態変化と産業別の需要予想から予測した。その結果、従業者数は25年から約250万人減って7002万人になるとしている。

| 人口動態および需要からの予測 | AI普及の影響を加えた予測 | ||

| 2025年 | 2035年 | 2035年 | |

| 小売 | 832 | 776 | 762 |

| 通信・情報サービス | 274 | 286 | 234 |

| 教育・研究など | 427 | 444 | 410 |

| 医療・福祉 | 916 | 1003 | 967 |

| 対事業所サービス | 831 | 835 | 759 |

| 対個人サービス | 940 | 922 | 888 |

| 製造業 | 1003 | 906 | 891 |

| 全体 | 7251 | 7002 | 6701 |

日本の産業別従業者数の予測(単位・万人)

(出所)日本経済研究センター「第51回中期経済予測」。AI普及による予測はリコー経済社会研究所

OECDと日本経済研究センターのデータをもとに、AIの普及が日本産業の人員減少にどれほどの影響を与えるのかリコー経済社会研究所が試算したところ、2025年から35年までの減少幅は約300万人拡大する見通しとなった。日本の従業者数は25年より約550万人少ない6701万人になる見込みだ。産業別で見ると、ITに親和性の高い産業は大幅減となった。IT産業はAIによる生産性の大幅な向上が見込める反面、人の労働への需要は激減する可能性があるのだ。

一方、医療・福祉分野(医療・介護)は従業者数が増加する予測となった。これはAIによる生産性向上がもたらす省力化(労働需要の減少)を見込んでも、サービスを受ける高齢者らが増えるため従業者数の増加が見込まれる唯一の産業である。人手の需要が底堅いこれらの産業では、業務のAIによる代替やロボットとAIを結びつけたフィジカルAIの導入などが進められ、一層の業務効率化が図られるだろう。

AI化なくして成長なし

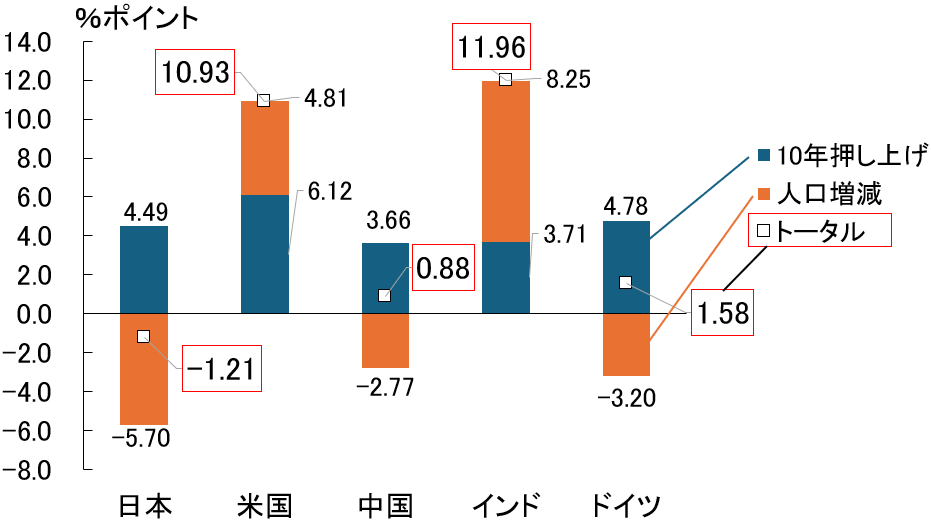

各国別に今後10年の、AIによるTFP押し上げ効果と人口動態変化の影響を合算し、図表にまとめた。外国人労働者の流出入の影響などは除外しているが、各国の成長力の全体感はつかめるのではないか。

今後10年のTFP押し上げ効果と人口増減を合算した経済成長力

(出所)「国別・産業別AIによるTFP押し上げ寄与度」などと同じ

今後10年の日本は人口減少の影響が大きく、AIによるTFP押し上げ効果と合算しても成長力はマイナスになるとの結果になった。日本と同様に人口減が見込まれる中国やドイツも、日本ほどではないがTFPの押し上げ効果が人口減少の影響で大きく減殺される見込みだ。こうした国にとってAIによるTFP向上は、経済成長の促進や人手不足の緩和のため必須だ。AI活用は国力の維持に欠かせない取り組みであることが示唆される。

一方、人口増が予測される米国やインドは労働力の増加分を含めて大きな経済成長が期待できる。とはいえ、人口増に見合って需要が伸びないと経済は停滞しよう。労働者の余剰が生じ、失業率上昇などの雇用問題が深刻化する恐れがある。

ここまでマクロ的視点による独自の分析を通じて、AI普及の影響に関する予測をまとめた。「AIは社会をどう変えるのか(下)」では、生産性向上に向けたAI活用の具体的な取り組みを紹介する。

<謝辞>

本リポート作成にあたり、日本経済研究センターの長期経済予測班から貴重なアドバイスと基本的データの提供を受けた。ここに深謝を表する。本リポートに示した独自分析や試算に誤りがあった場合の責任はすべて、リコー経済社会研究所に帰するものとする。

《関連記事》

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!