AIは社会をどう変えるのか(下)

リコー経済社会研究所のリポート「AIは社会をどう変えるのか(上)」は、AIの活用には生産性を向上させる効用がある一方で、産業を「勝ち組」と「負け組」に分断するリスクがあることを明らかにした。ただ、負け組になる可能性の高い製造業でも、欧米や中国、日本などの大手企業の間では、デジタルデータの基盤整備やAIのフル活用進めて、ビジネスモデルを変革する動きが広がっている。本リポートでは、「データ×AI」を軸としたAI実装の動きに加え、AIを巡るグローバル競争の現状と展望を報告する。

産業で加速するデータ利用

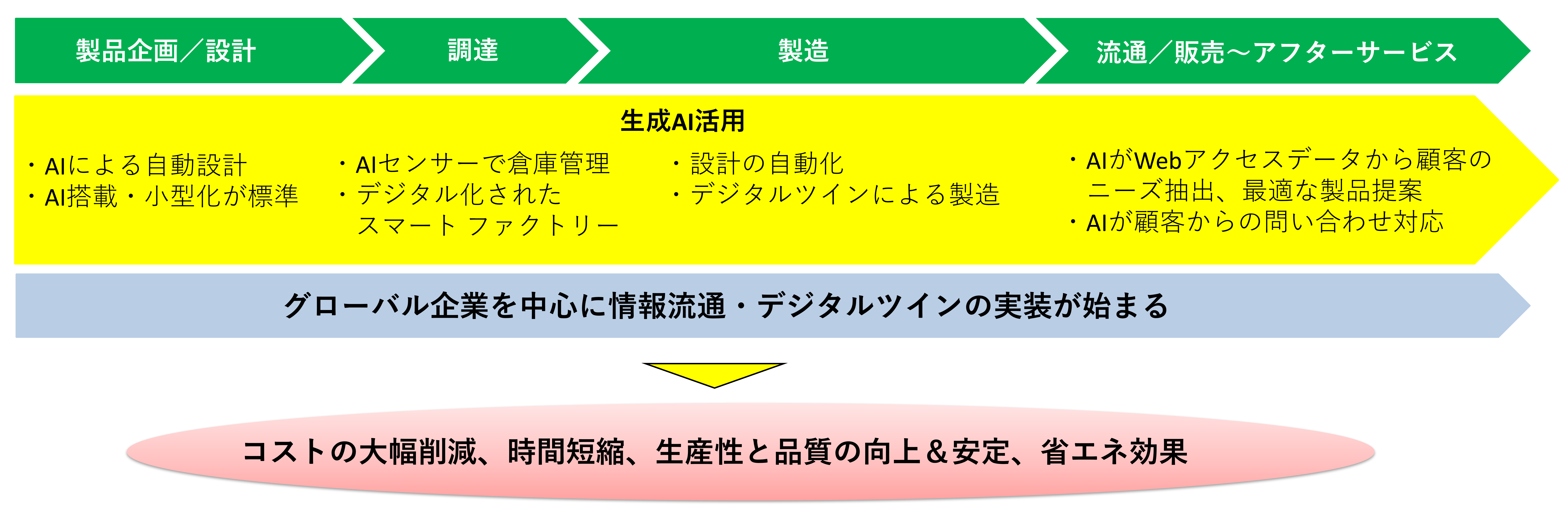

産業活動の中でAIの利用はどの程度進んでいるのだろうか。まずはエレクトロニクス・機械産業にフォーカスして見てみよう。多くの企業ではすでに、製品開発から設計、製造、流通、サービスに至るバリューチェーン全体でAIが使われている。具体的にはAIによる自動設計や、AIセンサーによる倉庫管理、顧客対応の自動化などだ。さらに、デジタルデータを活用したものづくりも加速している。

こうした取り組みは、グローバル企業を中心に展開されている。情報の流通と可視化によって、大幅なコスト削減や時間短縮、生産性と品質の向上、省エネなど、さまざまなメリットが出ている。

エレクトロニクス産業におけるAIとデジタル基盤実装のイメージ

注目のデジタルツイン

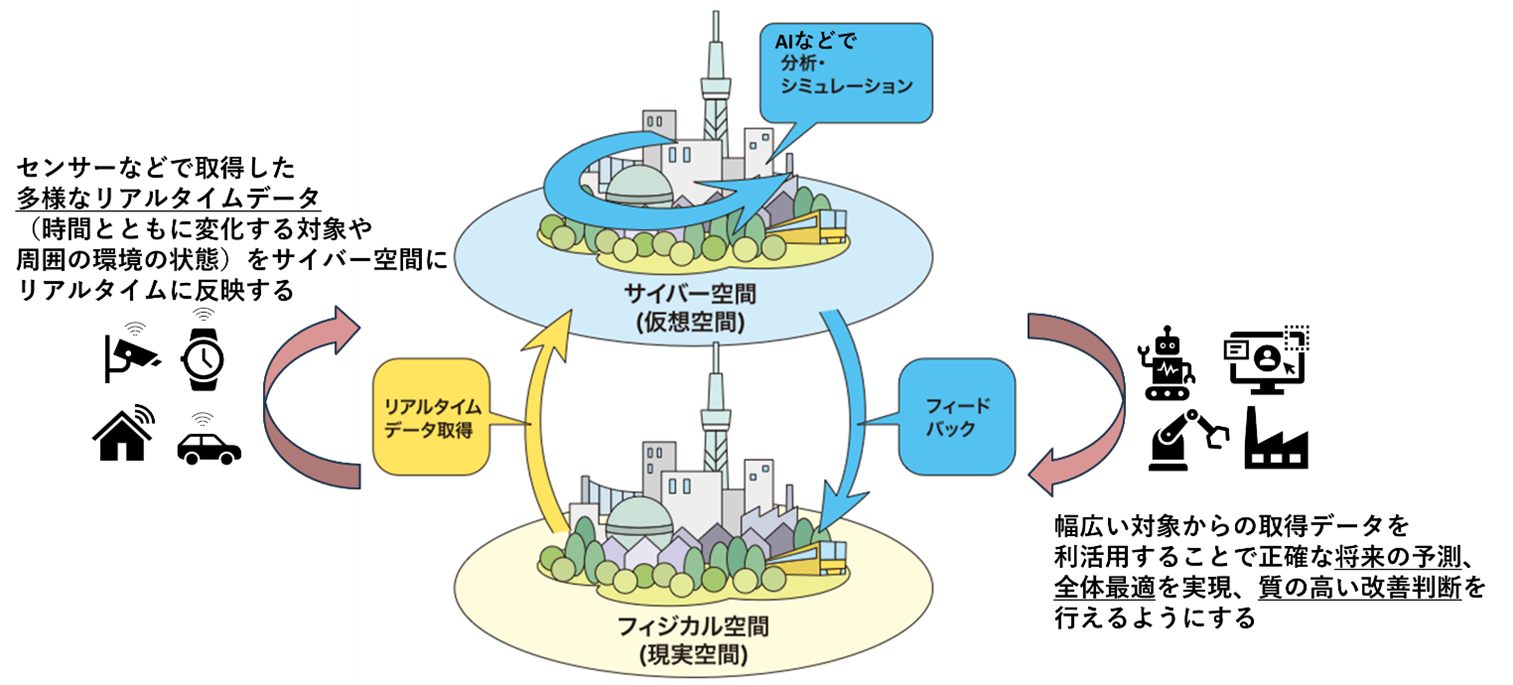

注目されるのは、デジタルツインによる製造だ。デジタルツインとは、インターネット接続機器やセンサー、画像認識などから収集されたデータをサイバー空間で再現し、シミュレーションや分析を行う技術のことである。これにAIを組み合わせ、予測や意思決定、自律的な制御、システムの自己改良などを行うのが「デジタルツイン×AI」だ。企業にとって最大の効用は、バリューチェーンの効率化・最適化だろう。

デジタルツイン × AIのイメージ

(出所)総務省 Webサイトを基に作成

こうした取り組みが進んでいる背景には、企業を取り巻く環境が複雑化し、将来予測が困難になっている事情がある。企業は収集したデジタルデータをAIで分析することで意思決定を速め、事業の改善や新たな製品・サービスの創造を推進している。

デジタルツインによるものづくりは国境を超えて広がっている。ドイツのグローバル市場調査会社の報告によると、世界の製造企業の約30%がすでに全面的または部分的にデジタルツインを導入しているという。2030年にかけて、デジタルツイン市場はさらに拡大すると予測している。

エレクトロニクス・機械産業では、デジタル化された産業データとAIを活用したものづくりが加速しており、データを流通させるデジタル基盤の整備が急務となっている。

「ものづくり」への活用

実際に産業データはものづくりに、どのように生かされているのだろうか。韓国の大手重工業企業Aは、ドイツの総合電機企業Bと米半導体・AI企業Cが提供するデジタルツイン技術を活用し、アンモニアや水素を燃料とする次世代船舶の開発に取り組んでいる。

この船舶の部品は700万点を超え、製造プロセスは極めて複雑だ。A社は、B社の製品ライフサイクル管理システムとC社のAIプラットフォームとを連携させ、膨大かつ複雑な船舶全体のデータをデジタル空間上で再現し、可視化している。このシステムの導入には、欠陥リスクの軽減、作業工程の無駄の削減、時間とコストの節減など、多くのメリットがあるという。

B社は他社との協業だけでなく、自前で精力的にAI・デジタルツイン事業を強化している。過去15年に35社以上のソフトウェア企業を買収し、AIやデジタル事業を大幅に拡大した。その中核が、製造に関するデータをデジタル化するソフトウェアを用いたデジタルツインの提供だ。工場のレイアウトや、設備・生産ラインの稼働状況、ロボット制御などをバーチャル空間に再現して、生産の最適化を支援できるとしている。米国の老舗自動車メーカーDが活用し、工場の効率化・最適化を進めた実績もある。

環境対策にも貢献

ドイツの自動車メーカーEは、B社のアプリケーションを使い、電気自動車のパーツ製造工程のエネルギー使用量や二酸化炭素(CO₂)排出量を可視化して分析。原料調達から生産、流通、使用、廃棄、リサイクルに至る製品のライフサイクル全体で排出される温室効果ガスの総量を示す「カーボンフットプリント」を算出している。

このB社のアプリは、欧州の自動車業界データプラットフォームである「Catena-X(カテナ-エックス)」や、欧州連合(EU)の国境炭素税に対応した機能も備えている。今後は、対応モジュールを追加・統合し、製品のライフサイクル全体のデジタル情報を記録・管理する「デジタル製品パスポート(DPP)」に対応していく可能性があるという。

製造大国・中国では

中国でもデジタルツインが普及し、特に国内工場での導入が進展している。世界経済フォーラムと米コンサルティング大手・マッキンゼーは、デジタルツインなどの導入で生産効率の向上や品質管理で優れた成果を挙げた工場を「ライトハウス工場」に選定している。選定された189拠点(2025年1月時点)のうち、約4割が中国国内にある中国企業や外資の工場で占められている。

中国は自動車、電子、機械、化学などほぼすべての産業が集積する世界最大の製造業国家で、デジタル工場とスマート製造を国家戦略に掲げている。高度なデジタルインフラ整備とデジタル人材育成を進めており、デジタルツイン推進の環境が整っていると言える。

中国では、大手家電メーカーF、重機・産業機械メーカーGといった大企業が、デジタルプラットフォームを構築し、自社の生産活動だけでなく外部にサービスとして提供している。中国では製造業を基盤とした新たなサービス事業創出の取り組みが急ピッチで進んでいるのだ。

10年後のエレクトロニクス産業は?

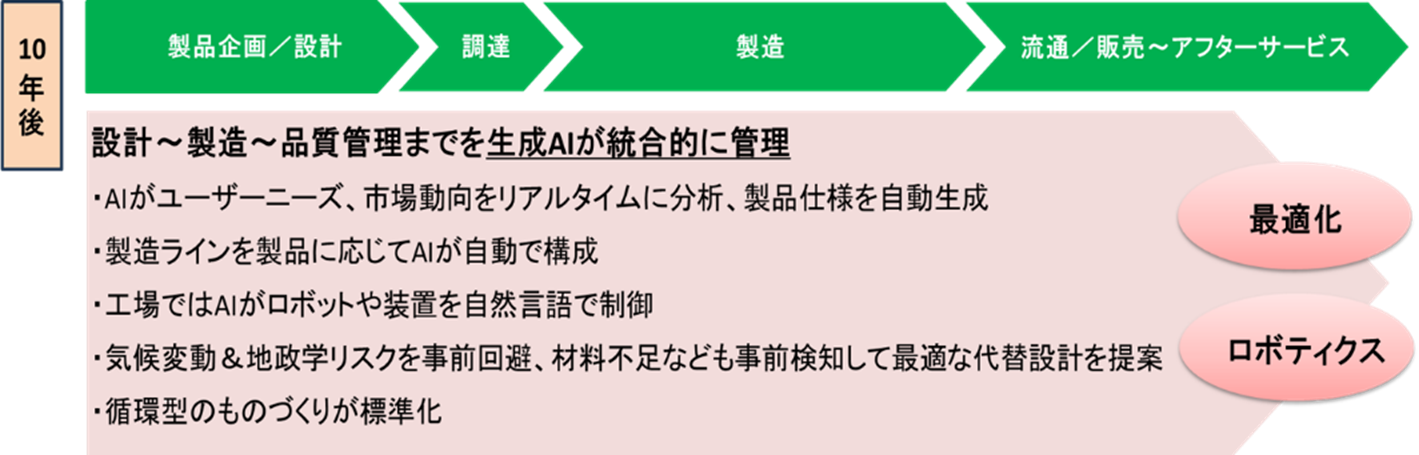

AIやデジタルツインの活用・実装が加速しているエレクトロニクス・機械産業だが、さら10年先にはどのような姿になるのだろうか。まず、デジタル基盤の整備や産業データの可視化の進展に加え、AIがさらに普及すれば、バリューチェーンがより効率化・最適化されると予測されている。

デジタル基盤から得られる産業データにAIを組み合わせることで、高度な機能やサービスが次々に生み出されると考えられる。その範囲は、バリューチェーンの最適化などにとどまらず、意思決定の自動化や製造工程の自律型制御など、幅広いものとなるだろう。

エネルギーと資源のムダを排除し、環境負荷の低減を実現する強力な手段にもなりえる。例えば「CO₂排出量の多い工程の特定」「環境配慮型の調達先の選定やスクリーニング」「デジタル製品パスポート(DPP)や国境炭素税などEU規制への対応」などだ。データから得られる知見やノウハウ、分析などを他社に提供するサービスは、新たなビジネスにつながるのではないか。

10年後のAIビジネスのイメージ

部分最適より俯瞰的戦略を

データとAIを巡る潮流への対応に関して、通信大手インターネットイニシアティブ(IIJ)の谷脇康彦社長(元総務審議官)は三つのポイントを指摘している。①AI開発において大規模言語モデル(LLM)は米国が先行しており、それらに対抗していくのは現実的でない➁企業はAIの「開発」「利活用」など個々の要素を部分最適で進めるよりも、システムの全体最適につなげるため俯瞰(ふかん)的な「データ戦略」を描くべき➂複数のAIが処理をする分散型AIや、個人ユーザー向けのパーソナルAIなどに視野を広げつつ、LLMとの連携模索するのが現実的――の3点だ。

谷脇氏が挙げた俯瞰的な「データ戦略」に合致するような、産業データプラットフォーム構築に向けた動きも出ている。ソフトバンクグループと米オープンAIによるAIインフラ構築計画「スターゲートプロジェクト」や、欧州のデータスペース構想「Gaia-X(ガイア-エックス)」「Catena-X(カテナ-エックス)」、中国大手IT企業による中小製造業向けプラットフォームなどである。

持続可能で強靭(きょうじん)な次世代のモノづくりやサービスの創出に向けて、産業データの利活用が国際的な課題となっている。各国は競争力の源泉になると見て取り組みを強化している。

AI時代への視点

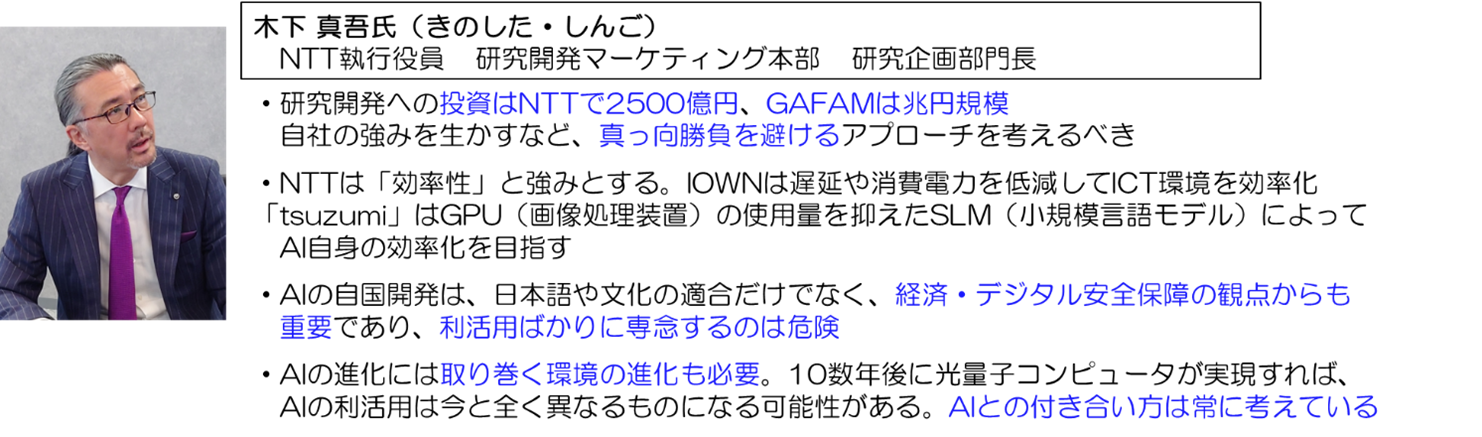

本格的なAI時代の到来を見据え、日本企業はどう対応すべきか。重要となる視点について、NTT執行役員として次世代の完全光ネットワーク「IOWN」の開発を担う木下真吾研究企画部門長に聞いた。

木下氏は、GAFAMのような巨大IT企業はAI開発にケタ外れの資金と人材を投入しており、日本勢がこれに真っ向勝負を挑んでも勝算は乏しく、自社の強みを生かしたアプローチを模索する必要があるとの考えを示した。前出の谷脇氏の主張とも共通する視点だろう。

一方で木下氏は、AIの自国開発は日本語や日本文化との適合という観点にとどまらず、経済・デジタル安全保障の上でも重要だと指摘した。現在は米国のAIが主流となっているが、その利活用ばかりに専念するのは危険だと警鐘を鳴らす。

官民・企業間の連携強化を

日本は今後も人口減と高齢化が進む。AIの活用は、日本社会の活力を維持するために欠かせない。とりわけ製造業は、AIによる生産性向上が必須だろう。近年、生成AIの開発は加速しており、事務処理だけでなく設計や開発など専門的なホワイトカラー分野への応用も進む。日本もAI自国開発をあきらめず、拡大を続けるAI需要を取り込みたい。

ただ、AIの能力を最大限に生かすには、充実したデジタルデータの基盤整備が必要だ。日本独自で大規模なAIプラットフォームを構築する戦略は現実的とは言えない。官民や企業間が連携・協力を強化し、デジタル基盤の整備や、アプリケーション開発、AIとフィジカルデータを結びつける周辺技術の向上など幅広い取り組みを進め、多くの選択肢から最適解を見いだすことが求められるだろう。

デジタルデータの基盤を整備すれば、環境問題やサーキュラーエコノミー(循環経済)への対応にも生かせるのではないか。自社の温室効果ガス削減だけでなく社会全体の削減に貢献するサービスや、資源を最大限に有効利用するためのデータ活用ビジネスが創出されることに期待したい。

《関連記事》

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!