「ジョブ型雇用」時代に留意すべき点は?

=自らの道は自らで切り開く覚悟を=

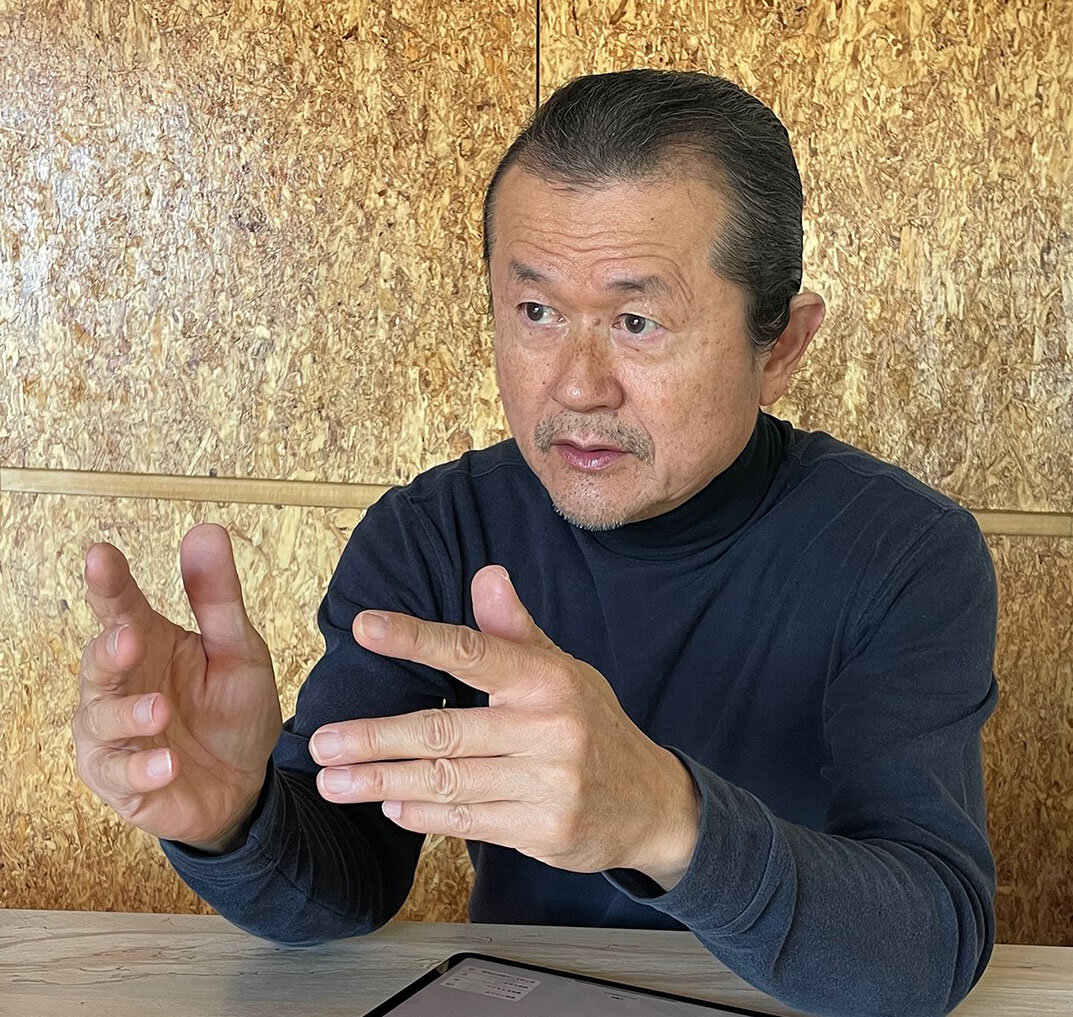

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、日本の産業界では2020年春ごろから在宅勤務に代表されるリモートワークが一気に普及した。以前からそれを試行し、ある程度準備ができていた企業や、これまではほとんど無縁でも、コロナ禍によって導入を余儀なくされた企業など背景はさまざまであろう。

その一方で、リモートワークがもたらす生産性の低下やコミュニケーション機会の減少、出社しないと仕事が難しいエッセンシャルワークの特殊性など、さまざまな課題も顕在化した。多くの企業はそれらの課題に果敢に挑みながら、コロナ禍収束後も以前のような「出社を基本とする勤務形態」には完全に戻らず、出社とリモートワークを複合したハイブリッド型を模索するといわれている。

コロナ禍でテレワークを実施した企業(資本金1億円以上2400社)

(出所)東京商工リサーチ

(出所)東京商工リサーチ

それはなぜだろうか―。推察するに、コロナ禍で緊急避難的にリモートワークを導入すると、社員も企業もリモートで対応可能な仕事が意外に多いことが分かったからではないか。同時に、平時でもリモートワークには、社員・企業の双方に大きなメリットをもたらす可能性があると気づいたはずだ。

メリットの具体例としては、「痛」勤時間からの解放が挙げられる。首都圏では通勤に1日往復2時間以上もかけている人が珍しくない。それがある日突然、家族のために使ったり、自己啓発に使ったりする「可処分時間」に転じたのだ。これまでリモートワークは主に子育てや介護に携わる一部社員が利用する、いわば他人事(ひとごと)の制度として捉えられがちだった。しかしコロナ禍に伴い、多くの社員にとって一気に身近で魅力のある制度に変質したのである。

一方、企業にとってもメリットは大きい。社員の出社率低下により、それまでの執務スペースのすべてを確保する必要がなくなるからだ。これはオフィスの賃貸料・管理費の削減につながる。実際、オフィススペース半減を公言する大企業が登場するなど、withコロナ時代の「新たな働き方」が連日のように新聞紙上などを賑わせている。

このように新たな働き方が検討される中、人事制度の改訂に着手しようという動きもある。その中心が「ジョブ型雇用形態」(以下「ジョブ型」)の導入である。いくつかの企業では導入済みだが、多くのビジネスパーソンがその本質をあまり理解していないようにも思う。そこで本稿では、日本企業の人事制度にとって「黒船」ともなりかねないジョブ型の光と影について、専門家の意見も交えて解説してみたい。

まず、ジョブ型とは何か。簡単に言えば、「仕事に人を割り当てる」雇用形態のことである。社内のポストごとに、職務の役割・責任の大きさをジョブディスクリプション(職務記述書)で明確にした上で、それに応じて報酬額を決定する仕組みだ。例えば、財務部長が会社を去った場合、その会社は社内公募や社外からのヘッドハンティングなどにより、財務の知識・経験を有する適格者にそのポストを任せるのである。

一方、日本企業で広く採用されている「メンバーシップ型雇用形態」(以下「メンバーシップ型」)は、ジョブ型とは正反対の考え方といえよう。「人に仕事を割り当てる」雇用形態なのだ。身近な例では、生産現場の部長が社内のIT分野の部長に横滑りするケースなどが挙げられる。明らかに異なる専門性を求められるポストなのに、「部長という役割が果たせたのだから、IT分野の部長でもこなせるだろう」といった考え方である。

このメンバーシップ型は年功序列や終身雇用、新卒一括採用といった日本特有の雇用慣行と親和性が高い。日本人は仕事を成し遂げる上で、チームワークを重視する意識が高い。したがって、社員一人ひとりの職務を明確にしなくても、お互い助け合いながら職場の目標を達成することができた。これによるプラスの副産物として、複数の仕事をこなせる「多能工」的な人材を輩出してきたことも、日本企業の特徴の1つとして挙げられる。

またメンバーシップ型は、事業ポートフォリオの変更などで所属部門が消滅しても、人材をほかの部門に配置転換して雇用を守るのが基本だ。日本では就職というより「就社」と言われるゆえんである。一方、仕事に人を割り当てるジョブ型の場合、ある部門が不要になれば、米欧の企業ではその部門に所属する社員をレイオフ(一時帰休)や解雇するケースも少なくない。

ではなぜ、日本企業は長年慣れ親しんできたメンバーシップ型からジョブ型への転換を模索し始めたのか。その理由として指摘されるのが、コロナ禍で浮き彫りになったメンバーシップ型の限界である。戦後の日本で制定された労働基準法は、企業に対して労働者の働いた時間を管理するよう求めてきた。時間と生産量が比例する製造業をモデルとして、「時間給」を採用したのだ。

しかしながらリモートワークでは、部下の姿を常時見ることができないため、労働時間で管理することが難しくなる。一方、部下からも上司の姿が見えにくいため、「自分がどう評価されているか分からない」などと不安の声が上がる。また、産業構造の高度化に従い、時間と仕事のアウトプットの質・量が必ずしも比例しないケースも多く見られるようになってきた。

こうした問題を解消するために登場したのが、「成果主義」という考え方だ。成果を測定するには、一人ひとりがやるべき仕事の役割を定めておく必要があり、ジョブ型が前提となる。つまり上司・部下の姿は見えにくくとも、客観性・透明性に基づいて評価するのがジョブ型である。こう理屈づけると通りはいいだろう。

ジョブ型をまだ本格的に導入していない企業でも、すでに期初・期末の評価面談表に、社員の役割(職務定義)や当該期間の重点実施テーマなどを記入するケースが多々見受けられる。このように表面上はメンバーシップ型でも、実は既にジョブ型の要素も取り込みつつある。というのが多くの日本企業の実情ではないかと思う。

このジョブ型時代の本格到来に当たり、企業、社員双方はどのような点に留意すべきなのか。人材・組織基盤の強化と優れたリーダーの輩出を支援する、人材開発・組織開発のプロフェッショナルファーム「セルム」(本社・東京都渋谷区)の加藤友希(かとう・ともき)執行役員に話をうかがった。

セルムの加藤友希執行役員

セルムの加藤友希執行役員

(提供)セルム

―ジョブ型が日本に広まり始めた背景は。

新型ウイルスの感染拡大前から、当社の顧客の間ではジョブ型という言葉がよく口に上っていた。新型ウイルスによって、ジョブ型の採用が一気に加速した。メンバーシップ型からジョブ型への変化は何を意味するのか。社員に対して会社への帰属を求めるよう設計された人事制度が、成果を創出するために自律と専門能力の向上を求める人事制度に代わることと捉えるとよい。

その背景の1つは、日本企業のグローバル化の進展だ。世界では日本以外はジョブ型が主流。したがって、地球規模で事業展開している会社では、日本だけメンバーシップ型を採用し続けることに無理が出てきた。

もう1つは、日本企業の人事制度の柱である年功制度の「制度疲労」だ。多くの日本企業は社員の職能(=職務を果たす能力)に給与を紐(ひも)づけていたが、実質的には年功的な運営を続けてきた。過去の成功パターン(=ビジネスモデル)を繰り返すことにより事業拡大できた時代には、年功(=長年の功績・功労)に応じた処遇は理にかなった制度。しかし、「VUCA(注)の時代」といわれる現在では、過去の成功パターンに拘泥するのではなく、新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造する「イノベーション」が求められる。VUCA時代の到来とともに、年功的運用の職能制度が合わなくなった。

(注)VUCAとは、「Volatility(激動)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(不透明性)」の頭文字をつなげた言葉

―ジョブ型を導入する際、企業が留意すべき点は何か。

まず、そのポストに期待される行動・成果をジョブディスクリプションに的確に描けるか。言い換えると、会社や部門の戦略を行動・成果にまで精緻(せいち)にブレイクダウンできるかがカギになる。次に、各ポストにおいて「適所適材」を実現するために、社員一人ひとりの能力やこれまでの成果を明確に見極めることができるかが大切だ。

会社の戦略は内外の環境変化により適宜変わるので、「環境が変化する→戦略を変化させる→求められる行動を戦略にアラインさせる→適材を入れ替える」といったサイクルを、本部→部→課といった各層でスピーディーかつ適確に実行できるかが重要になる。求められる行動が変化した際には、社員の納得感を得るために、人事担当者や部門マネジャーは情報を伝えながらコミュニケーションを取っていく、情報の透明性とファシリテーション能力が求められる。

一番良くないのは、形式的にジョブ型を導入してしまい、ジョブディスクリプションの整備に時間が掛かり、そこで労力を使い果たすこと。加えて、ジョブサイズ(=価値やレベル、難易度といった仕事の大きさ)を測るときに、今そのポストに就いている人に忖度し設計してしまうことだ。

―ジョブ型導入時に個人が成すべきことは何か。

管理職にとっては上述した通り、自身の戦略構築力や部下に対するファシリテーション能力がこれまで以上に求められる。また、内外環境の変化を予知し、適宜ジョブディスクリプションを再設計する力も必要となる。

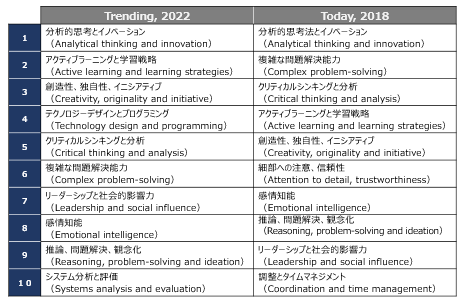

一般社員にとっては、「この会社にいれば大丈夫。自分を定年まで守ってくれる」という時代から、「ポスト(=役割)ごとに明確に求められる成果を確実に創出する」といった意識変容(=マインドセット)がまずは必要だ。その上で、求められる能力は適宜変わるので、自らのスキルを常にアップデート(=リスキリング)していく意識も求められる。世界経済フォーラムのレポートでも2018年に求められていたスキルと2022年に求められると思われるものは、大きく変わることが予見されている。

「求められるスキル」 2022年vs2018年

(出所)「The Future of Jobs Report 2018」 (World Economic Forum)を基に加藤氏

(出所)「The Future of Jobs Report 2018」 (World Economic Forum)を基に加藤氏

―ジョブ型導入でチームワークなど日本人の良さはどうなると思われるか。

日本人のこれまでの良さ(=他者に対して気遣いができる力など)はこれからも十分に活かせると思う。

一方で、チームワークの在り方が少し変わる。これまでは、同質的な仕事を同質的な人が行う中、だれかができない部分をフォローしあうようなチームワークや気遣いが多かったのではないか。これからは、一人ひとりが自分に求められる役割を確実に実行した上で、チームメンバーそれぞれが持っているお互いの強みを活かすチームワークが求められるのではないか。

加藤氏への取材を通じて気づいたことがある。それは、メンバーシップ型であれジョブ型であれ、だれにも負けないスキルや専門性を1つや2つ備えていることこそ大事なのではないか。今後ますます、日本人もグローバル市場での評価にさらされることが避けられそうにない。こうした中では、人事ローテーションや社内教育に身を任せながら自分のキャリアを考えるのではなく、入社前からそれを考えた上で学生時代に専門課程などで学んでいたほうがよい。加えて、語学やITスキル、文章作成力などどこでも通用するポータブルスキルも身に付ければ、自分の市場価値を高められると思う。

「自分の運命は自分でコントロールすべきだ。さもないと、だれかにコントロールされてしまう(Control your own destiny, or someone else will)」―。1981〜2001年に米ゼネラル・エレクトリック(GE)の最高経営責任者(CEO)を務め、エジソンが創業した名門企業を復活させた「伝説の経営者」ジャック・ウエルチ氏の箴言(しんげん)である。筆者は座右の銘として心に刻んでいる。これからの時代、自らの道は自らで切り開く覚悟が試されるのではないか。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!