エンゲージメントを高める働きやすさとは... ~日本オフィス学会副会長インタビュー~

コロナ禍が収束するのと歩調を合わせる形で、社員出社を制度化する企業が増えている。しかし、リモートワークの働きやすさやメリットを知った社員から反発が出ているとも聞く。出社の価値を企業が社員に説明できているのかどうか。今、オフィスの役割が問われている。今後の働き方とオフィスの在り方、社員のエンゲージメント(仕事への情熱、意欲)に及ぼす影響について、日本オフィス学会の地主廣明副会長(東京造形大学名誉教授)に最新動向を聞いた。地主氏は、エンゲージメントを高めるには、社員それぞれに合ったオフィス造りが求められると指摘している。

一問一答は次の通り

不満を感じながらも努力

――オフィスの機能とエンゲージメントにどのような関係があるか

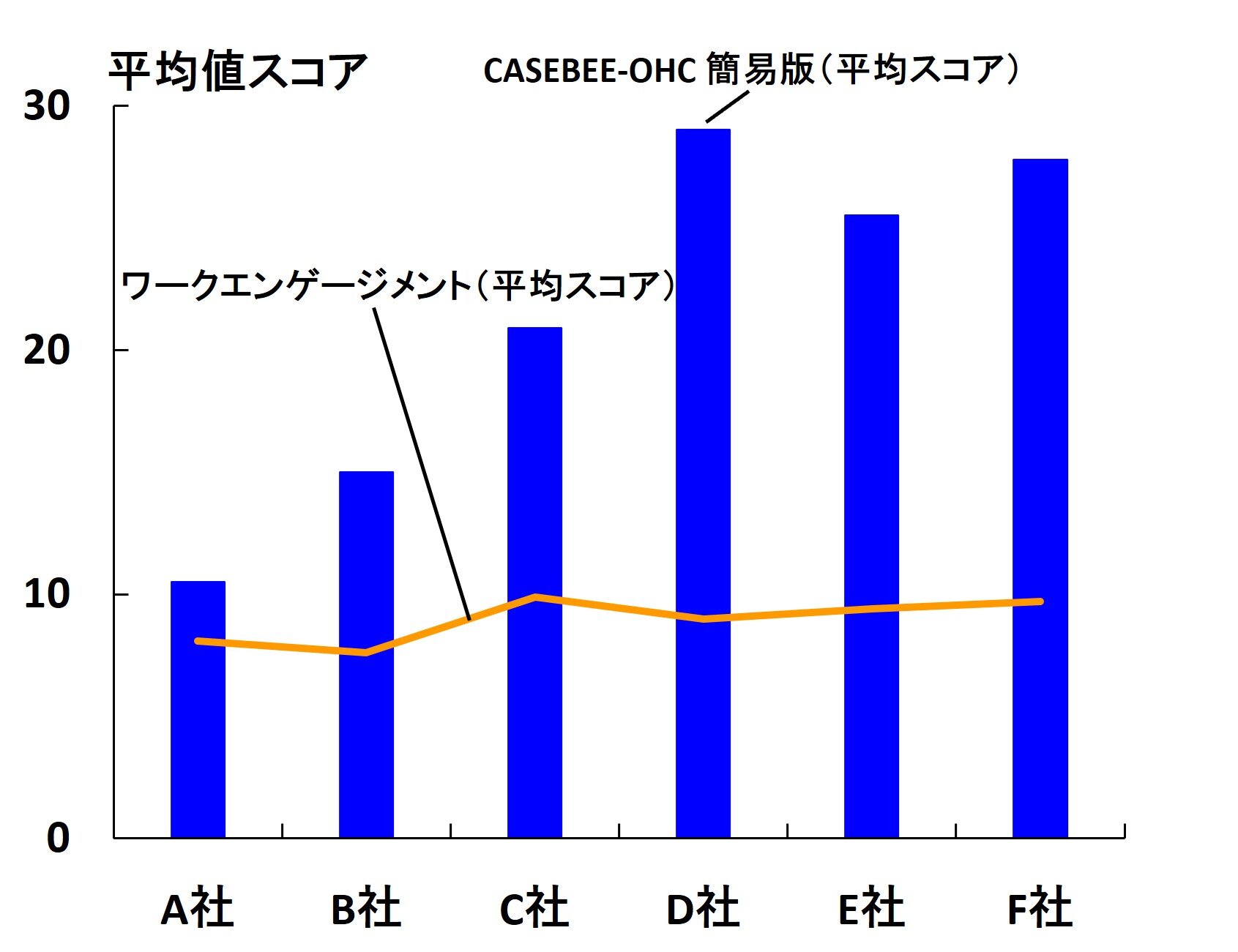

結論から言えば、ほとんどの社員にとってオフィス機能が高まってもエンゲージメントは上がらない。早稲田大学の田辺新一教授(工学)らは、オフィス環境とエンゲージメントの関係について首都圏6社で働く社員を対象に実施したアンケートに基づいて調べている。オフィス環境に関しては、健康性や快適性をワーカー自身が評価する「CASEBEE-OHC簡易版」を用いて調査し、仕事に対してポジティブで充実した心理状態(活力・熱意・没頭)を表すワーク・エンゲージメントへの影響を分析した(注1)。

調査した6社のうちA~C社のオフィスは相対的に満足度が低く、D~Fは満足度が高かったが、ワーク・エンゲージメントの平均スコアには6社で大きな差がなかった。これにより、ワーク・エンゲージメントとオフィス環境の相関関係は極めて低いことが判明した。

| 社名 | A社 | B社 | C社 | D社 | E社 | F社 |

| 竣工年(改築年) | 1970 | 1986 | 2005 | 2017 | 1993 (2019) |

2019 |

| 延床面積(平方メートル) | 1500 | 1300 | 4000 | 8000 | 38600 | 5300 |

| 席タイプ | 固定席 | 固定席 | フリー | 固定席 | フリー | フリー |

| CASBEE-OHC 簡易版(平均スコア) | 10.5 | 15.0 | 20.9 | 29.0 | 25.5 | 27.8 |

| ワーク・エンゲージメント(平均スコア) | 8.1 | 7.6 | 9.9 | 9.0 | 9.4 | 9.7 |

「CASEBEE-OHC簡易版」を用いて調査した首都圏6社とワーク・エンゲージメントとの関係(出所)鵜飼真成・千本雄登・村上卓也・鈴木優弥・田辺新一(2021)「建物のウェルネス性能とワーク・エンゲージメントに関する研究」を参考に作成

全員を満足させるオフィスはない

――本当に関係ないのか

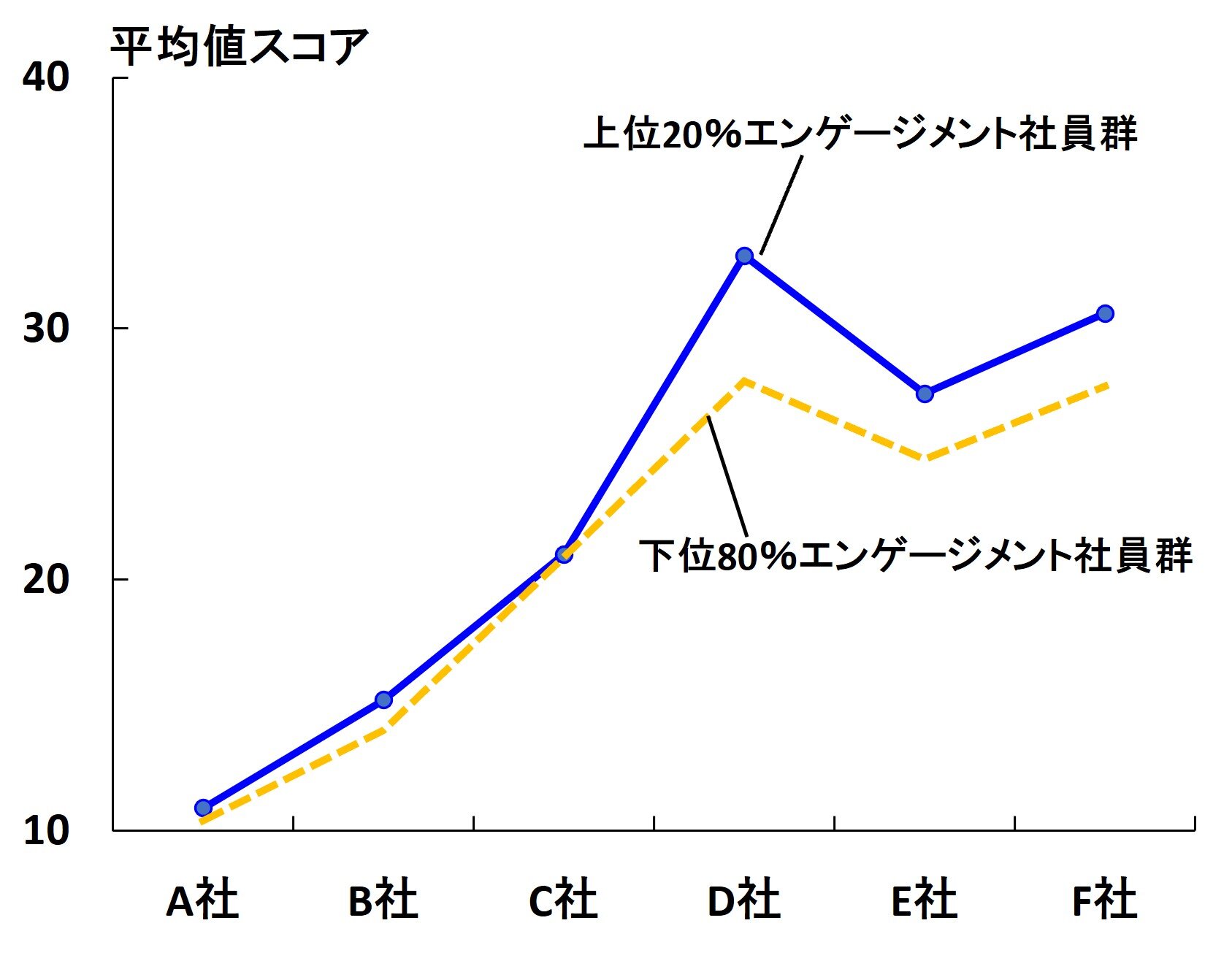

この点については、オフィス満足度が高いD~F社において、社員をエンゲージメントの高い上位20%程度と、それ以外の80%程度に分け、それぞれについてオフィス満足度との関係性を調べている。エンゲージメントが高い社員は低い社員に比べて、オフィス満足度評価が高いことが分かった。特定の要素2割が全体の8割の結果を生み出している経験則「パレートの法則」(注2)が当てはまり、D~F社はエンゲージメントが高い社員2割の満足度が全体を押し上げていたと言える。A~C社については、上位下位で同じだった。

社員のオフィス満足度とエンゲージメントの高さの関係(出所)鵜飼真成・千本雄登・村上卓也・鈴木優弥・田辺新一(2021)「建物のウェルネス性能とワーク・エンゲージメントに関する研究」を参考に作成

社員のオフィス満足度とエンゲージメントの高さの関係(出所)鵜飼真成・千本雄登・村上卓也・鈴木優弥・田辺新一(2021)「建物のウェルネス性能とワーク・エンゲージメントに関する研究」を参考に作成

つまり、ワーク・エンゲージメントが高い層には、良質なオフィスを提供することが重要だが、逆にワーク・エンゲージメントがあまり高くない層へは、良質なオフィスを提供しても、パフォーマンスは上がりづらいということだ。

この結果は、全員を満足させるオフィス、つまり「●●社にとって良いオフィス」はあり得ないことを示している。エンゲージメントが元々低い社員は別だが、例えば1社の中に多くの社員がいて、個々のエンゲージメントの階層ごとにパフォーマンスが上がりやすいオフィスの在り方があるということになる。オフィスの在り方が社員のエンゲージメントを決めるのではなく、社員のエンゲージメントの階層ごとに必要なオフィスの在り方があるということだ。

自分だけの愛着を大切にする

――企業が個々人に合った「働きやすさ」を提供するためにできるのは

私が参考にしているのは、「to LOVE」という考え方だ。かつて、フランス高等研究実習院のロラン・バルト教授(記号学)が提唱した考え方で、愛着を持つことや自分だけの心地よさを示す言葉だ。

例えば、1枚の老婦人の写真が手元にあったとする。その女性を知らなければ、ただの老婦人という解釈で終わるが、その女性が自分の愛するお婆(ばあ)ちゃんであれば、自分にとって特別な写真となる。他の誰かとは共有できない自分だけの愛着のあるもので、これが「to LOVE」。

オフィスにもこの考え方が取り入れられないか。自分なりの使い方が許され、自分の居場所として感じられて次第に自分だけの愛着が湧いてくる。そのようなワークプレイス提供が今後、企業に必要になってくるはずだ。

「働かせ方改革」に懸念

――オフィス内のさまざまなスペースを用途に合わせて社員が利用する。これが有効ということか

むしろ逆ではないか。例えば、仕事に集中したい社員が「会社から指定された」集中スペースに向かうことは、社員からすれば企業から与えられた空間の中でしか働く場所を選択できないことを意味する。限られた選択肢しかない。

これでは社員の「働き方改革」ではなく、企業が「働かせ方改革」をしてしまっている。本来は社員自ら一番集中できるスペースを探し、そこで働くことこそが、パフォーマンスを上げられるはず。

彼らにとっての「to LOVE」なワークスペースは、必ずしも会社の中にあるわけではないだろう。会社という箱の中に人を集めて、従業員を働かせるのは、もはや時代遅れだ。オフィスを専門とする学者の多くは、随分と前からこれを主張し続けてきた。セキュリティーのレベルによっては、社内で働くことが必要な業界や企業、職種は一部あるが、今後はそのような流れが加速するはずだ。

企業は自社特性の分析を

―― 「to LOVE」なオフィスが増えるための具体的な企業アクションとは

まず、企業が自分たち(の特性)に合った働き方を検討、分析するのが必要だ。例えば、さまざまな歴史的背景などから旧西ドイツはヒエラルキーをなくしたいというプランニングを完成させたが、逆にアメリカはヒエラルキーを重んじる傾向がある。そのため、オフィス作りも異なる。

旧西ドイツで提唱されたものは、オフィスランドスケープ(オープンでワンフロアを広々と使うオフィスレイアウト)と言い、コミュニケーションを円滑にするレイアウトとなっていた。上司と部下が同じ机で働くような光景だ。

それに対してヒエラルキーを重視する企業の多くは、個人の部屋を持つことがステータスとされるため、部長や役員が一般社員と同じ部屋で机を突き合わせて働くなどあり得ない。各企業が何を大切にしているかで、オフィスの作り方が変わる。まずは、そこを理解した環境設計が大事だ。

経営層と社員の姿が現れる

――企業がさらに求められることは

経営層が「自社は社会において、どんな存在でありたいか」を真剣に議論し、明確な形で社会や社員に発信し、その理解を広めるよう努めることだ。「自社は何がしたいのか、何を伝えたいのか」が明確であれば、働く社員も「どんな働き方をしたいのか」をおのずと考えるようになる。

そして、「こんな働き方がしたい!」という社員の思いは、自然とオフィスに変化をもたらすはずだ。エンゲージメントが高い社員が多ければ、自分たちはどのようにオフィスを使いたいか考える。逆にオフィスが以前の形と変わっていなければ、その企業にはエンゲージメントが低い社員が集まっていると言えるのではないか。

オフィスはそこで働く社員のエンゲージメントの程度、企業のアイデンティティーそのものだ。いまだに殺風景なオフィスが存在するということは、経営層が社員のエンゲージメント向上を怠ってきた結果とも言える。

ここで話しているのは、オフィスをとにかく新しいものに変えればいいという話ではない。経営層が「どんな会社になりたいか」、エンゲージメントが高い社員の「どんな働き方をしたいか」という声に支えられて初めて、会社にとって良いオフィス作りができるということだ。

〔略歴〕

地主 廣明 氏(ぢぬし・ひろあき)

東京造形大学名誉教授。日本オフィス学会副会長。

東京造形大学室内建築専攻卒業後、プラス株式会社に入社。プラス・オフィス環境研究所所長、東京造形大学専任講師、助教授、教授を経て現職。一貫してオフィスデザインやその歴史を研究する。

〔参考文献〕

注1:鵜飼真成・千本雄登・村上卓也・鈴木優弥・田辺新一(2021)「建物のウェルネス性能とワーク・エンゲージメントに関する研究」、『日本建築学会環境系論文集』第86巻、第781号、271-278.

注2:「80:20の法則」とも呼ばれ、イタリアの経済学者ヴィルフレッド・パレート(1848~1923)が提唱した。例えば、売上上位2割の商品によって企業利益の8割が生み出されている

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!