ハイブリッドワークの「これから」 ~社員パフォーマンスの最大化を目指せ~

出社かテレワークか。それらを組み合わせたハイブリッドワークか。コロナ禍が収束して数年が経過したが、在宅勤務をめぐる企業の方向性は定まらないままだ。多くの企業は週2、3日程度の出社が理想的とみており、離職率の低下にもつながっているという。その一方で、アイデアの量や質は出社したほうが向上するとの研究が出ている。今後の効果的なハイブリッドワークの姿について考えてみた。

在宅は週3日が「スイートスポット」

理想的なハイブリッドワークの形を追求する研究が増えている。

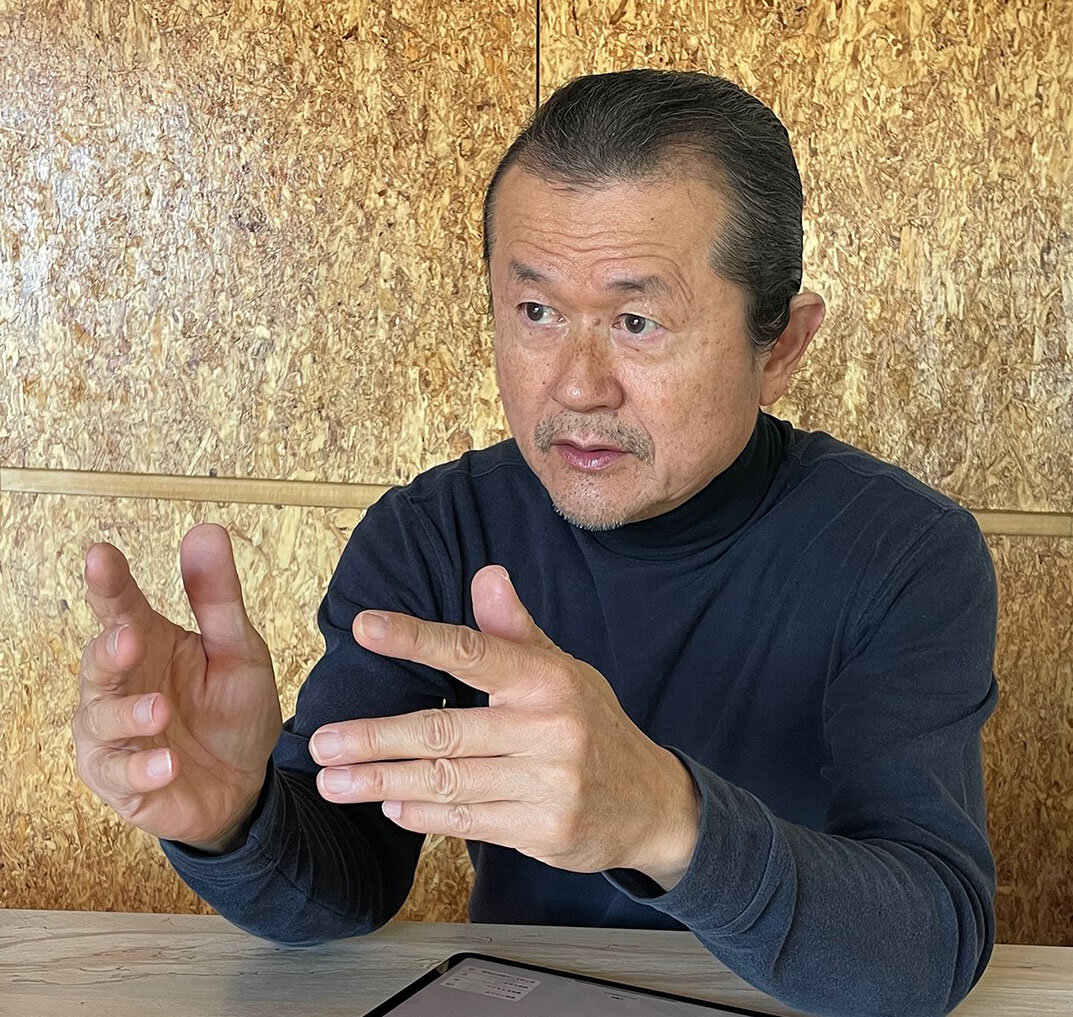

ハーバード・ビジネス・スクールのプリトウィラジ・チョードリー准教授(経営学)らは、世界最大の非政府組織BRACのバングラデシュ本社で勤務する社員を対象に2020年7月から9月までの9週間、在宅勤務の程度が、個人の業績や仕事態度にどのような影響をもたらすか調査した(注1)。

調査は、社員を①在宅週4~5日程度②在宅週3日程度③在宅週0~2日―の3グループに分けて進めた。その結果、在宅週3日程度のグループが他のグループと比較して仕事に対する満足度とワークライフバランスが高く、職場における孤立感も低いことが分かった。週3日程度の在宅がハイブリッドワークの「スイートスポット」だとしている。

在宅勤務の程度と社員の反応

在宅勤務の程度と社員の反応

(出所)Choudhury, P., Khanna, T., Makridis, C. A., & Schirmann, K. (2024). Is hybrid work the best of both worlds? Evidence from a field experiment. Review of Economics and Statistics, 1-24.を基に作成

離職率の低下、昇進・業績評価に影響なし

スタンフォード大学のニコラス・ブルーム教授(経済学)らは、2021年8月~22年1月の間、中国の旅行代理店大手企業「Trip.com」の社員1612名(管理職395名、非管理職1217名)を対象に、ハイブリッドワーク(週2日在宅、週3日出社勤務)をしたチームと、週5日すべて出社勤務するチームに分け、社員の仕事満足度、離職率、業績や昇進について6カ月間程度にわたり調査した(注2)。

週2回の在宅勤務チームは、離職率が2.4%で、毎日出勤するチームの7.2%に対し、3分の1だった。特に非管理職社員、1.5時間以上の長時間通勤者、女性社員は離職率の低下が顕著だった。その後、調査開始から約2年間について、昇進や業績評価を追跡調査したが、2チームの間で大きな違いはなかった。

アイデアの量や質は低下

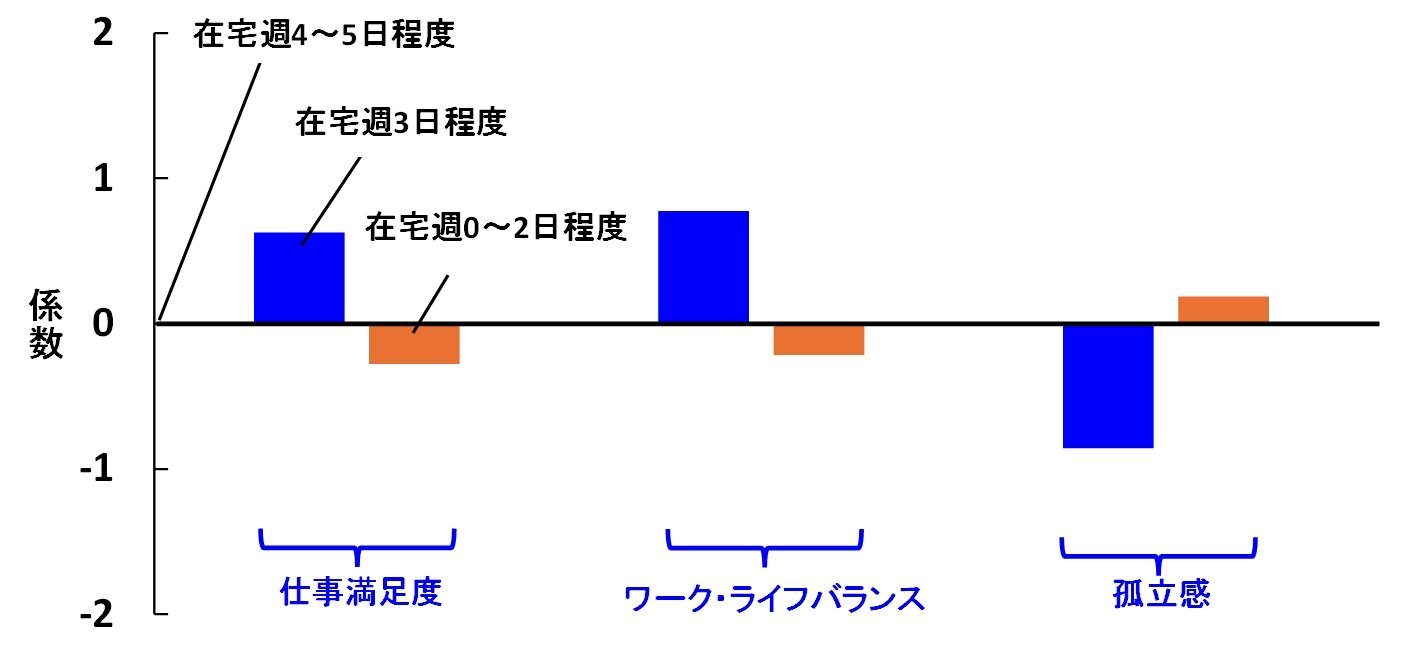

しかし、ハイブリッドワークがすべて良いわけではない。シカゴ大学のマイケル・ギブス教授(臨床経済学)らは、インドに本社を置く世界最大級のITサービス企業HCLテクノロジーズ社から提供された約48000人の社員データを使用し、①コロナ禍前の出社時②コロナ禍の在宅勤務時③コロナが収束を見せている現在のハイブリッドワーク時―の3期間を比較し、彼らのアイデアの量と質がどのように変化したか調査した(注3)。

調査によると、アイデアの量は、ハイブリッドワーク時に著しく少なくなった。原因は、会議開催の調整に時間が掛かることや、コミュニケーションの難しさだという。

あるチーム全員が出社していたり、在宅勤務をしたりしている場合は、メンバーすべてのコミュニケーション手段が同じなため、会議などの調整が少なく済む。一方、ハイブリッドワークの場合、一部の社員はオフィス、一部は在宅といった具合で、勤務の時間帯や場所が分散している。このためスケジュール調整が容易でなく、参加方法が異なる社員の間でスムーズな発言が困難になる。

アイデア出しや意見交換の観点からは、チーム全員が一体的に働くことが理想なのだろう。

オフィス出社時、在宅勤務時、ハイブリッドワーク時のアイデア量の推移

オフィス出社時、在宅勤務時、ハイブリッドワーク時のアイデア量の推移

(出所)Gibbs, M., Mengel, F., & Siemroth, C. (2024). Employee innovation during office work, work from home and hybrid work. Scientific Reports, 14(1), 17117.を基に作成

ギブス教授らは、アイデアの質についても調べた。アイデアが社内で質の良いアイデアと認められ、顧客への共有を経て、実際に採用されたかどうかの視点で評価したところ、在宅勤務よりもオフィスに出社する社員から優れたアイデアが出ていることが分かった。

ハイブリッドワークは良い結果が出ていなかった形で、ギブス教授らは、次のような要因を指摘している。ハイブリッドワークはオンラインコミュニケーションの難しさもあって個人の集中力が増す一方、あまり密接な関係でない同僚との出会いに基づく「弱い人間関係のつながり」が喪失する。このつながりは、職場において新たな情報や異なる視点を獲得しやすくするとされる。また、社員同士のフィードバックの減少などを良いアイデアが出にくい理由として挙げた。

オフィス出社時を0としたときの在宅勤務時、ハイブリッドワーク時におけるアイデアの質の評価

オフィス出社時を0としたときの在宅勤務時、ハイブリッドワーク時におけるアイデアの質の評価

(出所)Gibbs, M., Mengel, F., & Siemroth, C. (2024). Employee innovation during office work, work from home and hybrid work. Scientific Reports, 14(1), 17117.を基に作成

仕事の満足度を高めたり、離職率を低下させたりするなどハイブリッドワークのメリットを生かしつつも、職場で重要とされるアイデアの量や質を担保するには、社員同士のつながりをいかに作り出すかが、カギを握りそうだ。

職場のつながりは複雑

しかし、職場のつながりをつくることは、一筋縄ではいかない。サイバーセキュリティーなどを専門とする米アカマイ・テクノロジーズ社副社長のカリル・スミス氏らは、脳科学に基づいたリーダーシッププログラムなどを開発し、サービス提供する米コンサルティング会社NLI(Neuro Leadership Institute)研究チームと共同研究した。それによると、社員の職場のつながりに関しては、「同僚」「上司」「企業(ビジョンやミッションなど企業の目指す方向性が社員個人の思いや価値観と近い、または一致している)」「役割(自分の仕事が会社のどの点に貢献しているか)」の4種類、これら複数の要因が絡み合って作られているという。

職場の四つのつながり(イメージ)

職場の四つのつながり(イメージ)

例えば、企業がオフィス出社命令を出した場合、社員同士のつながりは増えるが、社員が「上司は自分の自律性や生活に与える影響を無視した」と感じれば、「上司」や「企業」とのつながりは悪化するはず。オフィスに戻る理由が曖昧であれば、「仕事の成果ではなく、出勤状況で評価されている」と社員が考え、「役割」のつながりにも悪影響が出るかもしれない。この場合、ある社員の職場とのつながりは、命令によりトータルで悪化したといえるかもしれない。

「職場のつながり」は、たった一つの要素で語れない。限られたつながりだけを考えて、オフィス出社を命ずることは職場にとって逆効果を生むリスクもある。特にマネジメント層は、自分たちの職場にとっての「つながり」は何が重視されているか、各メンバーと話し合いながら探るなど工夫が必要だ。

<インタビュー>

◎ハイブリッドワークの形に「正解」はない

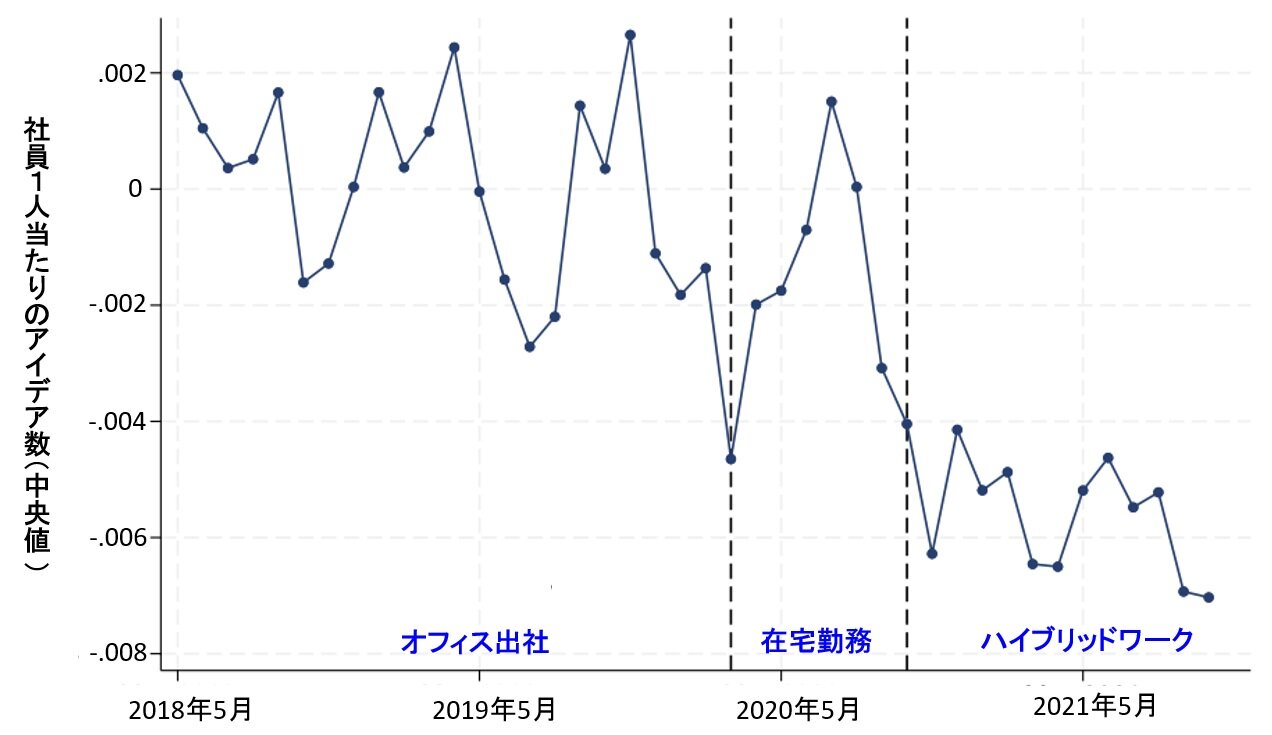

総務省テレワークマネージャー 湯田健一郎氏

今後、多くの企業はハイブリッドワークを採用すると考えられるが、課題もある。では、何に気を付ければ良いのだろうか。総務省でテレワークマネージャーを務める湯田健一郎氏に聞いた。湯田氏は、ハイブリッドワークの形に「正解」はなく、各社がベストな方式を模索し、自社の運営スタイルを見直すよう提言している。

社員のパフォーマンス最大化を目指す

――企業は理想的なハイブリッドワークの形を模索しているが課題も多い。何に留意すれば良い方向性を示せるか

ハイブリッドワークを取り入れる目的を見失わないことだ。日本企業は「テレワーク=在宅勤務」と捉えることが多い。しかし、外出先でPCやスマホでメールをしたり、業務システムにアクセスしたりして報告対応することなどもテレワークの一つ。自宅で働くことのみを指す言葉ではない。つまり、テレワークを取り入れる目的は、社員がオフィス以外で働く場所の選択肢を持ち、パフォーマンスの出やすい働き方を目指すことではないか。

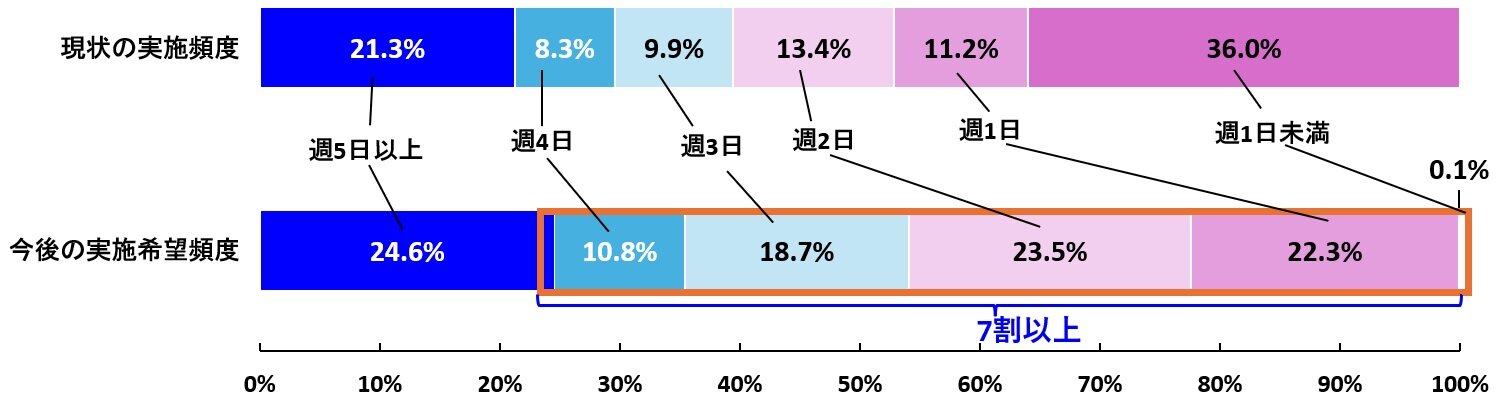

2024年に国土交通省が発表した「令和5年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果(概要)-」によると、テレワーク実施者6447名のうちフルリモート(週5日)を望んでいるのは約25%。7割以上は、少なくとも週1回以上の出社を望んでいる。実は多くのテレワーカーは、オフィス出社も望んでいる(注5)。

現状のテレワーク頻度と今後の希望頻度

現状のテレワーク頻度と今後の希望頻度

(出所)国土交通省「令和5年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果(概要)-」2024年3月を基に作成

個人の責務を果たし、自身のパフォーマンスを発信する

――社員も心掛けることはあるか

欧州など先進国の一部では、在宅勤務の権利が認められており、日本で働く私たちからすれば、個人が自由に働いている印象を受ける。しかし、運用を細かく見てみると業種業態や職種によって、在宅勤務が全体工数の20%までなどと実務的な基準が設定されている。

一方で日本はどうか。そこまでの運用ルール整備をしていない企業も多いのではないか。テレワークしたい社員としては、個人の快適性を求めた働き方のリクエストばかりではなく、自分のスキル、期待や課題を具体的に説明し、上司や同僚に自分がテレワークを実践することで会社側にどんなメリットが生じるのか、積極的に伝える必要がある。

情報の解釈には注意

――企業が具体的に気を付けることは

他社が公表する「テレワーク率」「出社率」などのデータを見る時は注意が必要だ。1年のうちに一度でもテレワークを行えば実施者としてカウントしたり、1日のうちに1時間でも出社したりしたら出社率にカウントするケースもある。何を基準にどのような調査を行っているか見定めたい。

表面的なスローガンや、数値データを見て「わが社も何かしなければ!」と真に受けるのは避けたい。大切なのは、会社がハイブリッドワークの方針を伝える際に、それが社員のパフォーマンスを上げることと、どう結びついているのか説明することだ。でないと、社員は「よく分からないけど出社させられた」と感じてしまう。

ベストな形を目指す

ハイブリッドワークは、社員のパフォーマンスを上げるための手段だ。だから、ハイブリッドワークの形は「これが正解」というものはない。会社ごとに理想の形があっていいし、自由な発想で定義づければいい。出社や在宅勤務は週何日か、という狭い範囲の議論でなく、働く社員が最大のパフォーマンスを発揮し、企業が成長するためには、どんな形がベストか。コロナ禍を克服しつつある今、自社の運営スタイルを見直す絶好のタイミングが来ているのではないか。

〔略歴〕

湯田健一郎氏(ゆだ・けんいちろう)

総務省テレワークマネージャー。株式会社パソナ営業統括本部リンクワークスタイル推進統括。組織戦略やBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)などのコンサルティングに携わり、幅広い業界・企業を支援。同社のテレワーク推進を統括しながら、自らもパラレルワークを実践。厚生労働省や経済産業省などの働き方改革推進に関連する有識者委員や官公庁自治体のテレワーク推進事業のアドバイザーも多数務める。

〔参考文献〕

注1)Choudhury, P., Khanna, T., Makridis, C. A., & Schirmann, K. (2024). Is hybrid work the best of both worlds? Evidence from a field experiment. Review of Economics and Statistics, 1-24.

注2)Bloom, N., Han, R., & Liang, J. (2024). Hybrid working from home improves retention without damaging performance. Nature, 630(8018), 920-925.

注3)Gibbs, M., Mengel, F., & Siemroth, C. (2024). Employee innovation during office work, work from home and hybrid work. Scientific Reports, 14(1), 17117.

注4)Smith, K.,Lynn, B., & Rock, D.(2024). What Employers Get Wrong About How People Connect at Work. Harvard Business Review, October,14.

注5)国土交通省「令和5年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果(概要)-」2024年3月 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001733057.pdf

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!