「2024年問題」の現状 ~課題解決への道のりは遠い~

2024年4月から物流や建設、医療などの業種で残業時間の規制が強化された「2024年問題」。残業の減少によって人手不足に拍車がかかり、対象業種の企業が苦境に立たされるとの懸念が強まった。規制強化から1年がたち、影響は広がっているのだろうか。今回は、主に身近なサービスを担う運輸・物流に焦点を当てて現状を報告する。

時間外労働を年960時間に制限

働き方改革関連法の施行に伴い、トラックやタクシーのドライバーの時間外労働が年間960時間に制限された。2024年問題は、規制強化によって労働者の働く時間が短縮されることで起きる諸問題のことである。労働時間が短くなり、ドライバーの「働きすぎ」が緩和されるメリットがある一方、ドライバー不足による輸送能力の低下や配送の遅れ、タクシー不足など、国民生活にさまざまな影響が出る可能性が指摘された。

高速道路を走行するトラック(イメージ)

高速道路を走行するトラック(イメージ)

実際はどうだった?

全日本トラック協会の金子貴史役員待遇企画部長は、「2024年になって物流が停滞したという声はあまり届いていない」と話す。その理由として、2024年問題に向けて努力を重ねてきた各社の取り組みがうまくいっていると指摘する一方、「年間の規則なので、まだ表面化していないだけで、年度末にしわ寄せが来る可能性もある」などと推測している。残業時間規制の順守に厳しい目が向けられている24年度が終わると、「規制に対応できず、処分を受ける事業者が出て来るかもしれない」との見通しも示した。

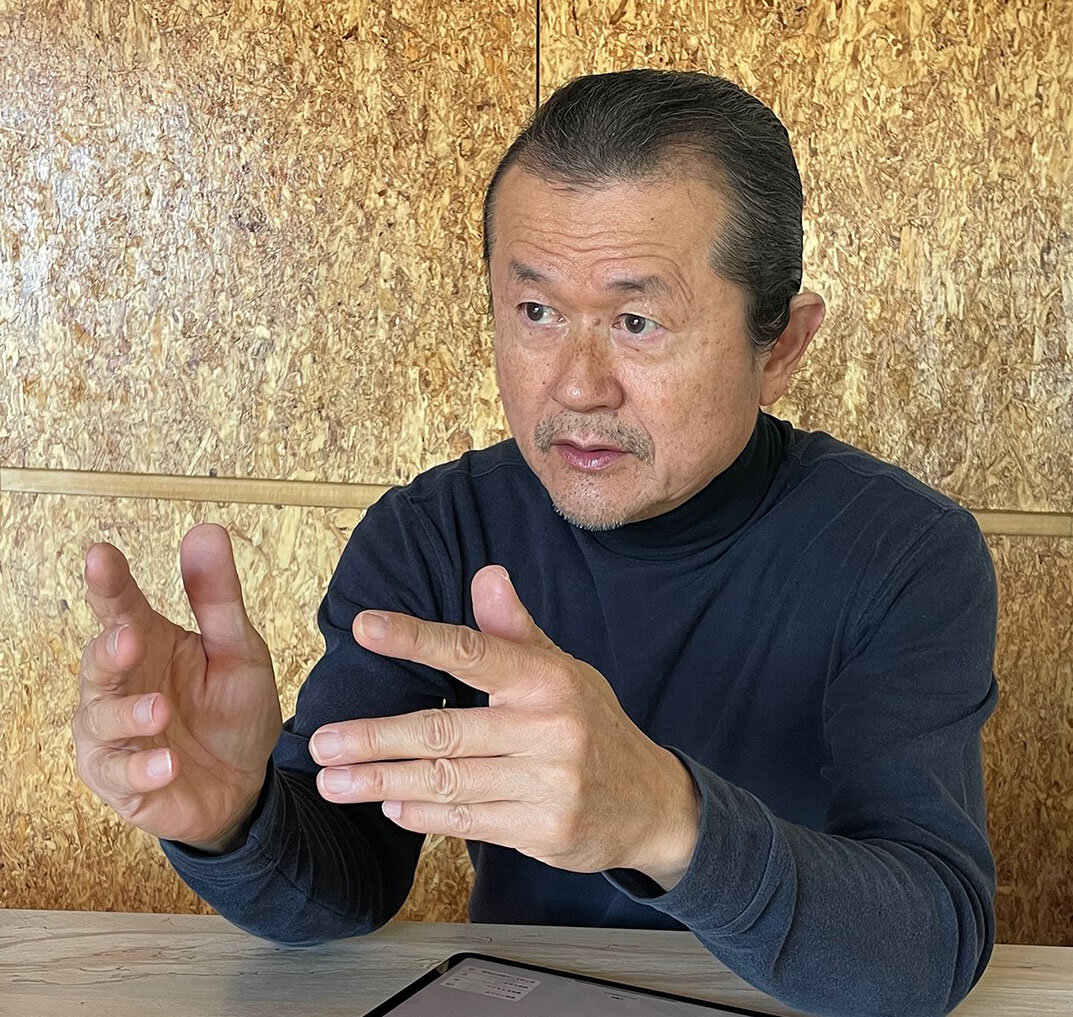

全日本トラック協会の金子貴史役員待遇企画部長

全日本トラック協会の金子貴史役員待遇企画部長

【2月18日、全日本トラック協会本社】

企業の受け止めは

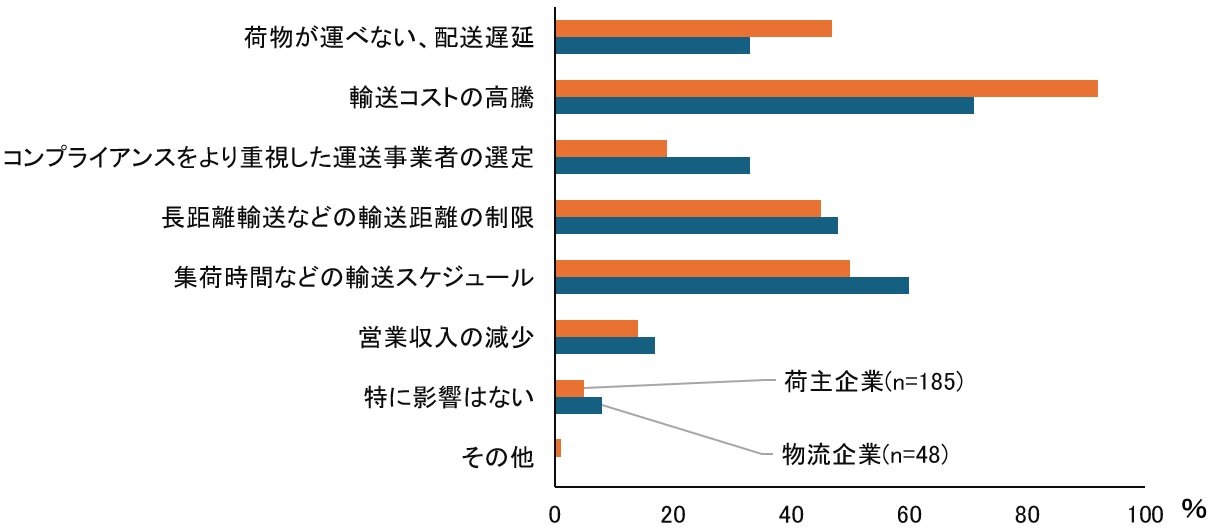

民間企業の受け止め方は少し違うようだ。ニッセイ基礎研究所リポート「アンケート調査から読み解く企業の物流戦略の現状と課題(1)」は、国内の主要荷主企業と物流企業を対象としたアンケート調査(2024年7~9月)の結果を紹介している。それによると、「物流2024年問題」の影響に関し、「荷物が運べない、配送遅延」との回答が荷主企業で47%、物流企業でも33%に上った。

人手不足等に伴う輸送コストの上昇(荷主企業92%、物流企業71%)などには及ばないが、少なくない企業が「物流の停滞」を感じていることを裏付けている。しかも、物流の停滞を感じている割合は、物流企業よりも、顧客である荷主企業の方が高かった。一方で、「特に影響はない」との回答は、荷主企業5%、物流企業8%と少数だった。

物流2024年問題の影響

物流2024年問題の影響

(出所)ニッセイ基礎研究所・三菱リアルエステートサービスの「企業の物流戦略および物流施設利用に関するアンケート調査」を基に作成

人手不足倒産に拍車

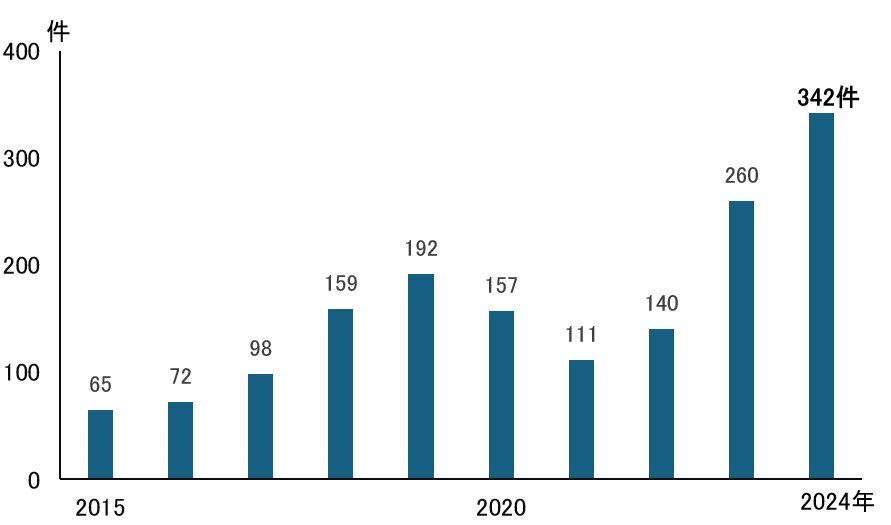

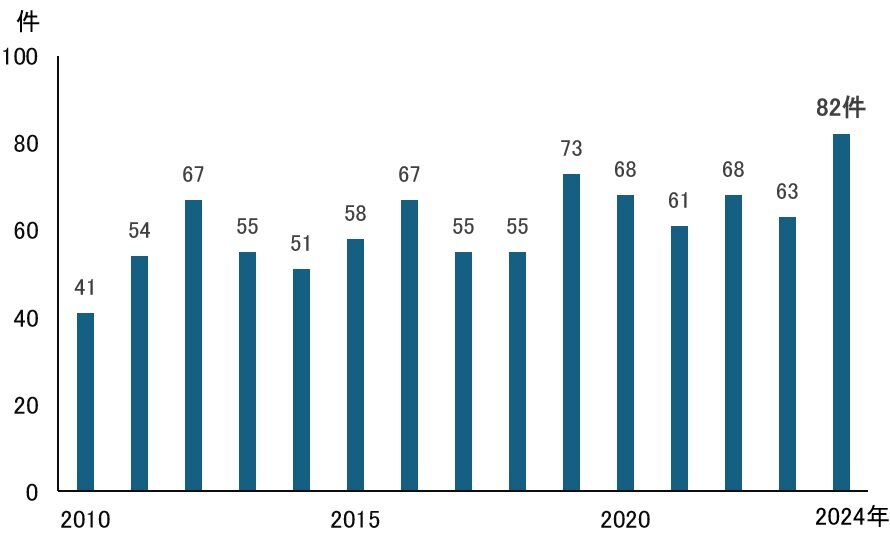

特に人手不足の影響は深刻だ。帝国データバンクの全国企業倒産集計によると、従業員の退職や採用難、人件費高騰などによる人手不足倒産は、2024年に計342件に上った。調査を開始した13年以降で初めて300件を超え、2年連続で過去最多を更新した。

人手不足倒産の推移(出所)帝国データバンク「全国企業倒産集計2024年報」を基に作成

人手不足倒産の推移(出所)帝国データバンク「全国企業倒産集計2024年報」を基に作成

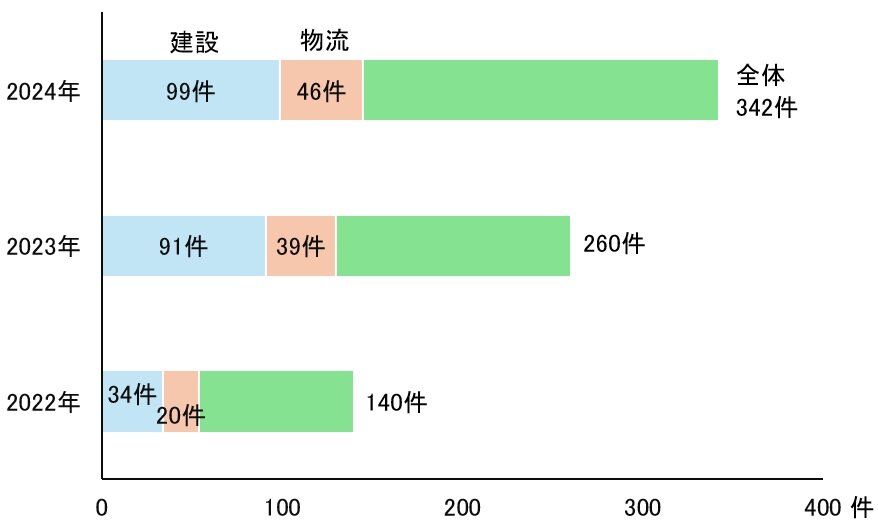

さらに、倒産件数を業種別に見ると、建設業が99件(前年比8件増)で最も多く、物流業も46件(同7件増)と高水準である。どちらも「2024年問題」の残業規制の対象業種である。この2業種だけで人手不足倒産の4割強を占める結果となっており、コロナ禍で増加に一度は歯止めがかかった人手不足倒産が、コロナ収束と2024年問題のダブルパンチで急激な増加に転じた可能性もあるのではないか。

建設・物流業の人手不足倒産件数推移

建設・物流業の人手不足倒産件数推移

(出所)帝国データバンク「全国企業倒産集計2024年報」を基に作成

一方、「タクシー業」の倒産・廃業は2024年に82件と過去最多を記録した。内訳は倒産(法的整理)が35件、休廃業・解散が47件だ。帝国データバンクは倒産のうち4割以上がドライバーなどの人手不足が要因となったと分析。さらに「2024年は人手不足による倒産割合が突出して高い」と、2024年問題の影響を示唆している。

タクシー業の倒産・廃業件数(出所)帝国データバンク「全国企業倒産集計2024年報」を基に作成

タクシー業の倒産・廃業件数(出所)帝国データバンク「全国企業倒産集計2024年報」を基に作成

2024年問題への対策は不十分?

2024年問題に備えて、各社は、輸送を車から鉄道や船などに転換する「モーダルシフト」の導入や共同配送の実施、ロボットの活用といったさまざまな対策を講じてきた。例えば、ビジネス機械・情報システム産業協会は、参加企業18社で2023年4月から共同配送を進めている。

この共同配送に参加している物流会社・SBSリコーロジスティクス国内営業本部の松原正彦営業推進部長は、「2023年4月から24年3月までの北海道エリアの共同配送で年間938台の車両台数が削減できた」と成果を強調する。24年までに北海道、北陸、東北の3エリアで共同配送が確立され、今年は九州、甲信越、中国・四国エリアにも展開を拡大する予定だという。

SBSリコーロジスティクス国内営業本部の松原正彦営業推進部長

SBSリコーロジスティクス国内営業本部の松原正彦営業推進部長

【3月7日、SBS本社】

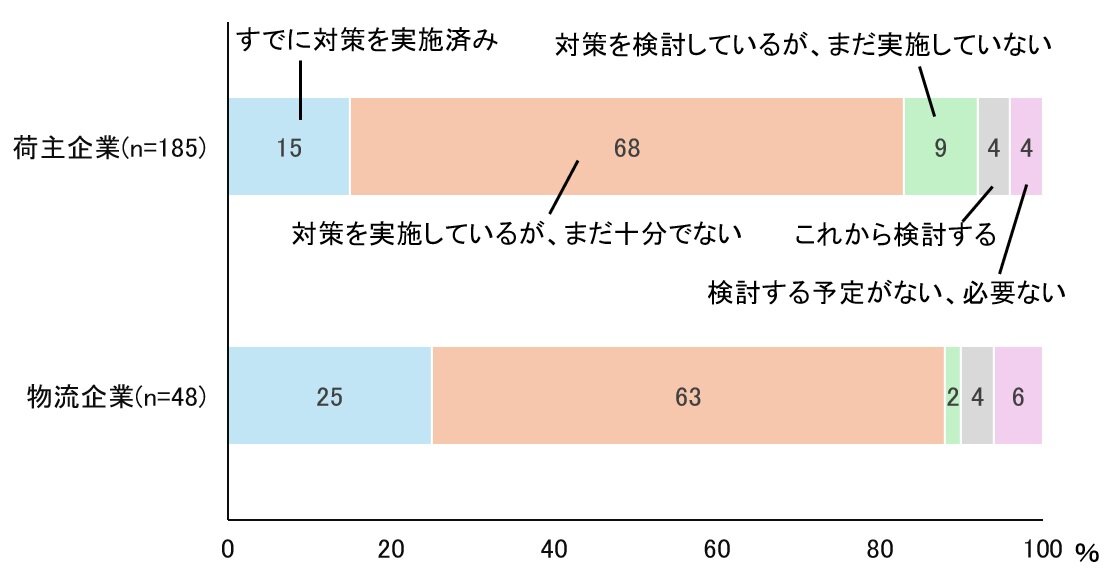

一定の効果が出ているケースはあるが、全体を見れば対策は緒についたばかりと言える。前出のニッセイ基礎研究所のリポートによると、アンケート調査で2024年問題への対策状況を質問したところ、「対策は実施しているが、まだ十分でない」(荷主企業68%・物流企業63%)との回答が突出して多かった。

他の各種調査でも、対策は実施済みなものの万全ではないとする回答が多い。企業は何らかの手は打ったものの、問題解決には不十分だというのが実情とみられる。

物流2024年問題への対策状況

物流2024年問題への対策状況

(出所)ニッセイ基礎研究所・三菱リアルエステートサービスの「企業の物流戦略および物流施設利用に関するアンケート調査」を基に作成

人手不足をどう克服するか

特に人手不足の解消に向けた道のりは険しい。トラック協会の金子氏は、「業界全体で見ると、賃上げのための価格交渉がなかなか進まないうえに、たとえ賃金の引き上げや労働環境の改善ができたとしても、同業他社からの転職者が多く、ドライバー人材全体の拡大にはつながっていない」という。

物流の効率化によって輸送力を確保し、増加する需要に対応することも有効だろう。今年4月から段階的に施行される改正物流総合効率化法は、物流DX・GX設備を支援対象に追加した。また、配送網の集約や輸配送の共同化などの措置を講じることを物流業者の努力義務とした。法改正をテコに物流の効率化を加速させ、人手不足による物流の停滞を防げるかどうかが問われる。

協力して物流インフラを守ろう

確かに人工知能(AI)などの先端技術は急速に進歩している。だが、日本の隅々まで自動運転でモノが配送されるようになるのは遠い将来のことだろう。物流の安定供給にはトラックドライバーの確保が欠かせない。SBSの松原氏も「トラックドライバーの採用を強化していかなければならない」と述べ、SBSグループとしては外国人ドライバーの採用も検討していくという。

物流という重要な社会インフラを維持する責務を負うのは、物流会社に限らない。荷主となる企業や配送を受ける消費者に至るまで、物流の無駄を省き、ドライバーに過度の負担をかけない配慮が求められる。企業が自社の都合を優先した小口発注を控えるなど、工夫の余地は少なくない。消費者も不在による再配達を減らすために、時間指定配達や置き配を積極的に利用するなど、できることから始めてもらいたい。

置き配(イメージ)

置き配(イメージ)

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!