リモートワークはどこへ向かうのか

ウィンウィンの関係を目指して

コロナ禍が収束し、企業活動の正常化が進んでいる。そうした中で議論を呼んでいるのが、急速に普及したリモートワークの行く末だ(注1)。米国では、アマゾン・ドット・コム、アップル、ゴールドマンサックス、IBM、J.P.モルガンなどオフィスへの出勤義務を強化する企業が増えている。その顔ぶれには、仕事内容に鑑みてリモートワークがしやすいとされるIT企業も多く含まれる。オンライン会議サービスで急成長したズーム・ビデオ・コミュニケーションですら、昨年8月から従業員へオフィス回帰を要請している。

これらの企業はリモートワークの旗振り役ではなかったのか。一体何が起こっているのだろうか。

リモートワーク(イメージ)

リモートワーク(イメージ)

オフィスに来ないなら、クビだ

2022年6月、米電気自動車(EV)大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)は従業員へ向けて「毎週、40時間以上はオフィスで過ごすことが必須であり、オフィスに姿を見せない場合は退職とみなす」という趣旨のメールを送った。テスラだけではない。さまざまな企業が出社を要請し、「従わない従業員を解雇する」「昇進を凍結する」などの強硬手段に乗り出している。

ブラフ(空脅し)ではない。人材系調査会社の米ライブ・データ・テクノロジーズ社が米国のホワイトカラー200万人以上を対象に行った調査によると、昨年解雇された従業員は週に一度も出勤しない「フル・リモートワーク」の人が、そうでない人よりも35%多かった。また、昇進者の割合は前者が後者と比べて31%少なかったという。

コーヒーを2~3杯飲んで帰宅

これら企業の従業員の一部は、オフィス勤務の強制に反発している。アップルやウォルトディズニーでは、従業員が経営陣に対しそれまでの働き方を維持するよう請願書を提出。アマゾン本社では、多くの従業員が昼休みに職場から立ち去り、週3日間の出勤ポリシーに抗議。通門証をかざして建物に入った後、コーヒーを2~3杯飲んだだけで帰宅するような「コーヒーバッジング」にいそしむ人も増えているとされる(注2)。

従業員、企業の双方にメリット

リモートワークが一気に広がった最大の理由は、コロナ禍で密を避けるためだが、結果的に従業員と企業(経営者)の双方にさまざまなメリットをもたらした。

従業員の視点からは、「通勤時間(およびそれに伴うストレス)が無くなる」「昼食代を節約できる」といった直接の恩恵に加えて、家族と過ごす時間を増やしたり、趣味を楽しむ時間を持ったりと私生活の充実も可能となった。さらに、子育てや介護と仕事の両立もしやすくなり、ワークライフ・バランスの改善にも寄与した。

企業にも多くのプラスをもたらした。通勤手当の支払い減少に加え、出勤者が減ったことでオフィススペースを削減、郊外に本社を移転した企業もあった。また、オフィスから離れた地域に住む人材も雇用でき、適材が見つかる可能性が高まる面もある。その結果として賃金の抑制にもつながっているとの実証研究結果も存在する(注3)。

生産性を巡る認識の齟齬

リモートワークは、従業員と企業にウィンウィンの関係をもたらすように思える。にもかかわらず、なぜ企業は従業員にオフィス回帰を求めるのだろうか。その理由は、リモートワークが生産性に与える影響について、認識の齟齬(そご)があるように思われる。

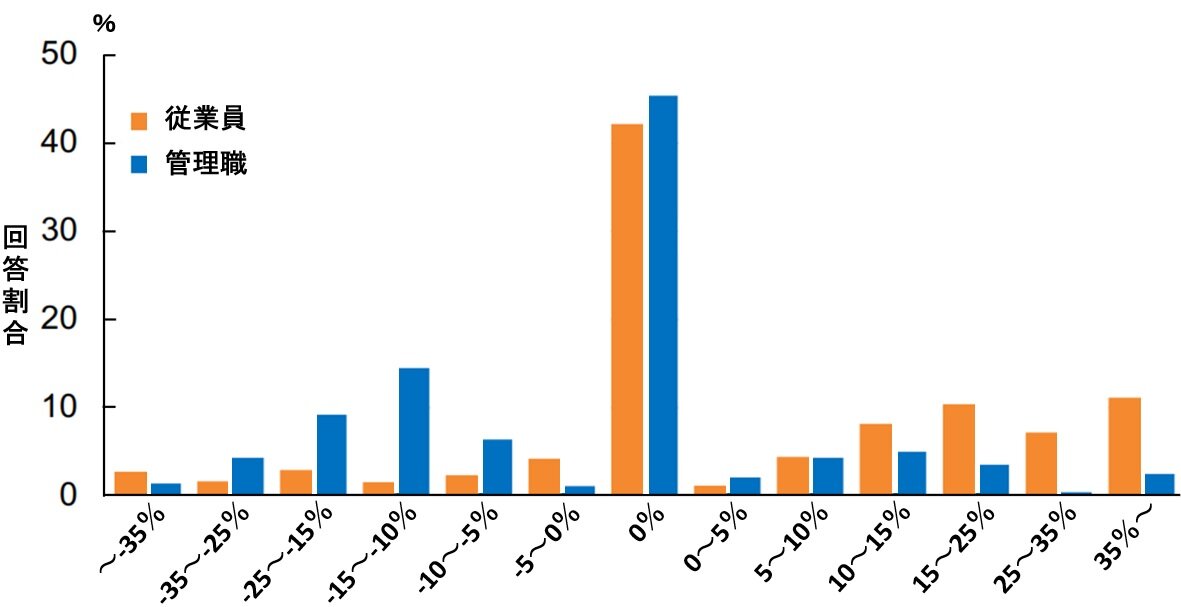

スタンフォード大学のニコラス・ブルーム氏らは、リモートワークが従業員の生産性に与える影響についてアンケート調査を実施。従業員は平均すると生産性が7.4%アップしたと認識している一方で、管理職は同3.2%ダウンしたと考えていた(注4)。ちなみに、従業員、管理職共に影響はプラスマイナス0%との回答が最多だったが、2番目に多い回答は従業員が「35%以上アップ」だった一方、管理職は「15~10%ダウン」となっている。

リモートワークが生産性に与える影響の認識

リモートワークが生産性に与える影響の認識

(出所)アトランタ連銀「ビジネス不確実性サーベイ」(2022年10月)

こうした従業員と管理職の認識のズレについて、ブルーム氏らは、「生産性を考えた際に通勤時間をカウントするか否かで発生している」と指摘する。従業員は、「自分が会社に拘束される時間」と捉えている通勤時間が減ったことで、「(仕事の成果が変わらなくても)生産性が向上した」と考える傾向がある。これに対して経営者は「何時間働いて、どれだけの成果が挙がったか」を物差しとしており、通勤時間は生産性と関係がないとみている。

プラスにもマイナスにも作用

冷静に考えると、リモートワークは生産性に対してプラスにもマイナスにも作用し得る。「プラス」という視点からは、在宅で静かな環境が確保できれば仕事に集中できるかもしれないし、通勤負担が無くなることで無駄に疲弊することもなくなる。働き方に柔軟性が増し、自律的に働けることが士気を高める可能性もある。

他方、職場の上司や同僚との対面での会話が減ることで「学び」の機会が失われるかもしれない。同じ理由で創造性が損なわれる懸念もある。在宅では、子どもやペットに邪魔されて十分に集中できない可能性もある。

フル・リモートで生産性が低下

プラスとマイナス、実際にはどちらが勝っているのか。最近の実証研究では、「フル・リモートワーク」の場合に生産性が低下するとの結果が複数示されている。例えば、ニューヨーク連銀スタッフらが大手小売業のコールセンター従業員を対象とした分析では、顧客からの問い合わせへの1時間当たりの回答(処理)件数が、コロナ禍によるリモートワークへの強制的な移行後に4%減少したとの結果が示されている(注5)。

また、生産性の低下は、仕事の内容が複雑である場合の方が大きいとされる。シカゴ大のマイケル・ギブス氏らがインドのIT大手「HCLテクノロジー社」を対象とした分析によると、コロナ禍でのリモートワーク移行後、従業員が通勤時間の減少いかんに関わらず、より長い時間働くようになった。その一方で、仕事の成果は僅かながら減少し、生産性は8~19%低下したと報告されている(注6)。ギブス氏らは「多く働いているのは、時間に余裕が出たからではなく、同じ成果を出すのにこれまで以上に時間がかかっているため」と結論づけている。

コミュニケーション困難化

それではなぜ、生産性が低下しているのだろうか。指摘されるのは、職場でのコミュニケーション困難化に伴う弊害だ。ギブス氏らの研究では、生産性が低下するのと同時に、従業員のオンライン会議、特に短時間で参加者が多い会議が増加しており、仕事に集中できる時間の減少が報告されている。

ギブス氏らは、リモートワークが「コミュニケーションコスト(情報伝達・意思疎通にかかる時間や手間)を増加させ、生産性低下につながった」と分析している。さらに、社内外ネットワークが縮小し、オンラインで同じ相手とばかり会話しているケースも観察されたという。こうした傾向は、経験が少ない従業員により強く表れていたという。

「絆」希薄化が意味すること

リモートワークでは、上司や同僚との絆が希薄化し、彼らから学ぶ機会が減ることも問題だ。ニューヨーク連銀スタッフらが大手IT会社のソフトウェアエンジニアを対象に実施した研究では、「同じ建物で働き、対面で会議を行っているチーム(A)」の従業員は、「別々の建物で働き、会議はオンラインで行うチーム(B)」と比べて、自分が作成したプログラムに関してチーム内でコメントを22%多く受け取っていた(注7)。こうしたギャップは、コロナ禍で全員がリモートワークへ移行すると消えたが、受け取るコメント数は全体として減少した。

ところで、「コメントする」という行為には時間を要する。チームAの従業員は、チームBよりも書き上げた月間プログラム量が23%少なかったという。特にベテランほどコメントする時間が長く、そうした傾向が強かった。それだけを捉えれば、出勤する方がリモートワークよりも生産性が下がることになる。

しかし、コメントを受けた人は生産性が将来向上するはずだ。実際、コロナ禍でリモートワークへと移行した後、チームAでコメントを多く受けた若手従業員は、チームBよりも昇給者の割合が7%多かったという。こうした若手の成長は、チーム全体のレベルアップにもつながる。

「新しい日常」へ

ここまで説明したリモートワークの弊害は、実は基本的に週に一度も出勤しない「フル・リモートワーク」での話である。オフィス勤務とリモートワークを組み合わせた「ハイブリッドワーク」ではそうした状況は目立たず、むしろ小幅ながら生産性は向上するとの分析が多い。「ハイブリッドワーク」では、リモートワークの弱点をオフィス出勤で補えるからだ。

実際、コロナ禍が収束した後、「フル・リモートワーク」を認める企業は減少しているが、「ハイブリッドワーク」は減っていない。冒頭に挙げた企業にしても、週3日程度の出勤を要求しているだけだ。「ハイブリッドワーク」は「新しい日常」の地位を確立しつつある。その理由は、リモートワークが従業員の「ウェルビーイング(心身の健康や幸福)」や「エンゲージメント(働きがい)」の向上につながっているからだ。

モチベーションが向上

米アメリカンエンタープライズ研究所が約5千人の米国人労働者を対象に行った調査では、「仕事を選ぶ時に重視する要素」という質問(複数回答)に対して、「ワークライフ・バランスを確保するための柔軟性」が「最も重要/大変重要」と回答した割合は78%で、「高い給料」の53%を大きく上回っている(注8)。そうした回答は男性と比べて女性、シニア層と比べて若年層や子育て世代が多かったという。

米ギャラップ社の調査でも、自分の仕事に「エンゲージメント(働きがい)」を感じる人の割合は、フル出勤が30%、フル・リモートワークが30%で、ハイブリッドワークはそれ以上、中でもリモートワークの頻度が週3~4日である人が41%と最も高いことが示されている(注9)。ハイブリッドワークが従業員の働きがい向上などにつながるのなら、離職率も下がるだろうし、企業にとっても歓迎すべきことと言えよう。

理想のハイブリッドワークとは

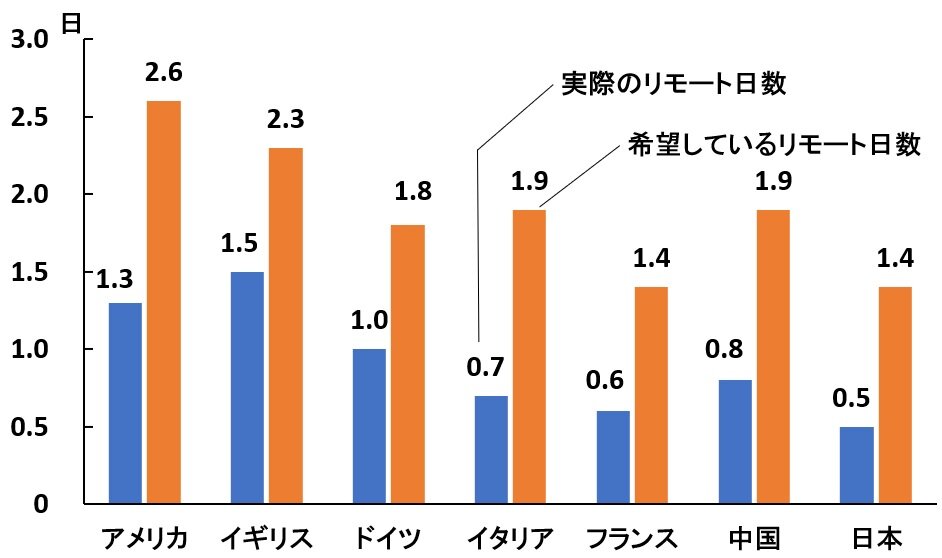

では、オフィス出勤とリモートワークの理想的な組み合わせはどうなっているのだろうか。米ワーキングフロムホームリサーチによる世界34カ国4万人以上のフルタイム従業員を対象とした調査では、国を問わず「希望するリモート勤務日数」と比べて「実際のリモート勤務日数」が少ないことが判明している(下図)。

リモートワークの日数比較(出所)WFHリサーチを基に作成

リモートワークの日数比較(出所)WFHリサーチを基に作成

それでは、従業員の希望に合わせてリモート勤務日数を増やせば良いのかといえば、そんな単純な話ではない。エンゲージメント(働きがい)重視といっても従業員それぞれの希望は異なり、すべてに応えるのは難しい。そもそも働きがいは、勤務の場所だけで決まるわけではない。

より重要とされるのは、上述の職場の「絆」の維持による学びの機会、上司や同僚からのサポートであり、自分の取り組みに対する彼らからのフィードバックだ。それこそがフル・リモートワークで失われた機会だった。ハイブリッドワークを設計する際には、職場の「絆」をどうやって維持し、強めるかについてよく考える必要がある。

全員揃うのが大切

上述のソフトウェアエンジニアを対象としたニューヨーク連銀スタッフらの研究(注7を参照)では、チームの中に一人でも別の場所で働いている人がいると、それだけでチーム内の助け合い(フィードバック)が減少することが観察されている。出勤日には、全員が揃うことが大切だということだ。

となれば、会社が曜日を決めて全員を出勤させれば話は早い。しかし、何曜日を出勤日とすべきか、週に何日間出勤すべきなのかなどは、企業と従業員でそれぞれ主張があり、生産性やエンゲージメントの視点を踏まえたとしても、絶対に正しいという解は存在しない。

そうした中で企業が出勤を求めるのであれば、何が目的であるのか、出勤することが従業員に何をもたらすのかなどについて丁寧な説明が必須だ。企業の規模にもよるが、全社一律を避けて部署やチーム毎に、それぞれの事情を勘案したうえで出勤日を設定することも考えられるだろう。

出勤したくなるオフィスへ

会社が出勤を強制したとしても、オフィスが出勤したくなるような空間であれば従業員は不満に思わないだろう。そうしたオフィスをどうしたら実現できるか、日本でも各社が知恵を競っている。

出社したくなるオフィス(イメージ)

出社したくなるオフィス(イメージ)

例えば、筆者らが事務局を務める「はたらく人の創造性コンソーシアム」(注10)に参加するイトーキやNTTアーバンソリューションズは、コミュニケーションを活性化するためにさまざまな工夫を凝らした実験的オフィスを開設している(注11)。オフィスが自分をサポートしてくれる貴重な場所と認識されれば、それをうまく活用しようという考え方へと変化していくだろう。

どのような職場でありたいのか

他方で、リモートワークを支援する技術も進歩を続けている。同じく上記コンソーシアムに参加するoViceは、まるでリアルのオフィスのように気軽に会話が行えるバーチャル空間を提供している(注12)。こうした新しい技術が普及していけば、リモートワークの弱点が克服されていくかもしれない。そうなれば必要な出勤日も少なくて済むだろう。

リモートワークという働き方を巡る議論は、どこで働くのが良いのかということだけでなく、従業員同士、上司と部下、顧客とのコミュニケーション、絆、協調・連携など「職場」のあり方そのものを問い直すものと言える。現在、リモートワークを認めていない企業も含めて、この機会に自らがどのような職場でありたいのか、改めて考えてはいかがだろうか。

(注1) リモートワーク(テレワークとも呼ばれる)とは、情報通信技術(ICT)を活用して、時間や場所を有効に活用する、場所に捉われない柔軟な働き方を言う。働く場所の視点からは、自宅で働く「在宅勤務」、本拠地以外の施設で働く「サテライトオフィス勤務」、移動中や出先で働く「モバイル勤務」がある。ちなみにリモートワークとオフィス勤務を組み合わせたものが、ハイブリッドワークである。

(注2) オンライン会議用の機器を生産・販売する米アウル・ラブス社が全米2300人を対象に行ったアンケート調査によると、58%が「コーヒーバッジングをしたことがある」と回答している。なお、こうした動きに対して、メタ(フェイスブックの運営会社)などは、「入館時間のデータにより出勤状況を確認する」と警告している。

(注3) 例えば、Barrero, J.M., Bloom, N., Davis, S.J., Meyer, B., and Mihaylov, E., "The Shift to Remote Work Lessens Wage-Growth Pressures", Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2022-7, July 2022.

(注4) Barrero, J.M., Bloom, N., and Davis, S., "The Evolution of Working from Home", Stanford University Working Paper, July 2023. 本論文では、従業員に対して米スタンフォード大など4大学が共同で実施した「WFH Research and the Survey of Working Arrangements and Attitudes(SWAA)」(設問は「あなたの仕事は、オフィスと比べて在宅ではどれほど効率的になりましたか」)の結果とアトランタ連銀、シカゴ大、MITが共同で管理職に実施した「ビジネス不確実性調査(Survey of Business Uncertainty、SBU)」の結果(同「週5日のオフィス勤務と比べて、週1日以上の在宅勤務により、従業員はどれほど生産的になりましたか」)を比較している。本文中の図表は、アトランタ連銀のSBUホームページより転載。

(注5) Emanuel, N., and Harrington, E., "Working Remotely? Selection, Treatment, and the Market for Remote Work", Staff Reports No. 1061, Federal Reserve Bank of New York, May 2023. 本論文では、コロナ禍で(フル)リモートワークへ移行した従業員は、「顧客をそれまで以上に長く待たせる」、「その場で答えられずに電話をかけなおす」といった仕事の「質」の低下も指摘している。

(注6) Gibbs, M., Mengel, F., and Siemroth, C., "Work from Home and Productivity: Ecidence from Personnel and Analytics Data on Information Technology Professionals", Journal of Political Economy Microeconomics, volume 1, February 2023.

(注7) Emanuel. N., Harringon, E., and Pallais, A., "The Power of Proximity to Coworkers: Training for Tomorrow or Productivity Today?", NBER Working Paper 31880, November 2023.なお、文中の従業員グループへのアルファベットの付番(A、B)は筆者。

(注8) Survey Center of American Life (a project by American Enterprise Institute), "June 2022 American Perspectives Survey"(実施日:2022年6月10~20日)。同調査の分析は、Cox, D.A., Orrell B.,, Gray, K., and Wall, J., "The Social Workplace: Social Capital, Human Dignity, and Work in America, Volume II", American Enterprise Institute, October 11, 2023を参照。

(注9) Gallup, "State of the American Workplace", 2017.

(注10)「はたらく人の創造性コンソーシアム」は、2023年1月に設立されたもので、現在異業種10社が参加、リコー経済社会研究所が事務局を務める。そこでは「どうすれば働く人の創造性を向上させられるか」、「ビジネスとしてそこにどう貢献できるか」といった点が議論されており、同年9月にそれまでの検討結果を「『創造性』で切り拓くはたらく人の未来」(プログレスレポート)として公表している(コンソーシアムのホームページ<https://creativity-consortium.ricoh/>よりダウンロード可能)。

(注11)イトーキの東京本社「ITOKI TOKYO XORK」(日本橋)

<https://www.itoki.jp/special/xork/>や、NTTアーバンソリューションズが秋葉原UDXに展開する「未来のオフィス 4×SCENE」<https://www.ntt-us.com/news/2022/05/news-200526-01.html>では、活動に合わせて選択できるワークエリア、気軽に雑談ができるスペース、疲れを癒したり、集中したりする空間などが用意されている。

(注12)oViceが提供する「ovice(オヴィス)」<https://www.ovice.com/ja>では、バーチャル空間において、従業員などはアバターを使って自由に移動し、気軽に会話ができるほか、チームの状況を含めてオフィスにおけるコミュニケーションの動向をモニターするツールなども用意されている。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!