地球上3000万種の生物と人類が共存するには?

生物多様性の危機と「愛知目標」(Aichi Targets)の重要性

ここ数年間で「生物多様性」という言葉が、結構知られるようになった。2010年に愛知県名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議(CBD/COP10)が開催されたことが、その大きな契機であった。

What's 生物多様性?

生物多様性とは何か。生物多様性条約やその国内実施法である生物多様基本法の条文に定義が示されているが、少々難解である。そこで分かりやすく表現すると、「地球上にそれぞれ異なる様々な種(シュ)が生息・生育し、それらが集まって様々なタイプの生態系を形成し、一方でそれぞれの種の中(種内)に遺伝的に異なる様々なタイプのものが存在していること」となる。もっと簡単に言うと、「地球上(地域)に多様な生態系、多様な種、多様な遺伝子が存在していること」である。

なお付言すれば、「様々なタイプの生態系」とは森林、湿原、耕作地、干潟など多様なタイプの生態系が存在することを指す。また、「多様な遺伝子」とは、例えばナスに長ナスや丸ナスがあるように、同じ種の中に遺伝的に異なるグループがあることを意味している。

生物と生物をつなぐ2つの「絆」

生物多様性を考えるときには、その背景にある二つの関係性を忘れてはならない。一つ目は、現存するすべての種は38億年という地球上の生命の長い歴史を通じて、根源的な「ある一つの生物種」から環境に適応しつつ進化し、種の分化・絶滅を繰り返してきた結果として存在している点である。

全ての生物は進化プロセスにおいて、祖先と子孫、親類縁者という関係性を有しているという認識は案外重要である。このような進化は将来にわたり継続され、やがて新しい種の出現にも結び付く。しかし、逆に今の時代に人間がある種を絶滅させてしまうとすれば、その種は進化の機会をも失うことになる。こういう未来の芽を摘むようなことは回避すべきである。

二つ目は、それぞれの種は一つの種だけで単独で生存し続けることは極めて困難であり、「食うVS食われる」という捕食関係や、昆虫や鳥による受粉のように直接的・間接的な種間関係に依存しながら、存在しているという関係性である。さらには、数多くの種間関係が複雑に絡み合い、生態系が形成されていることも重要な視点である。

この二つの関係は、「系統的・時間的つながり」と「空間的・機能的つながり」と言うべき、全ての生物を縦と横に結び付ける「絆」と言い換えてもよいだろう。

ところで、地球上には現在どれほどの生物種が存在するのだろうか。地球全体で科学的に分類されている既知の種だけで175万種が記録され、未記録のものも含めるとおよそ3000万種程度は存在すると考えられている。一方、日本国内ではどうか。こちらは9万種ほどが確認されており、全体としては30万種ほどが生息生育しているといわれる。

「生態系サ-ビス」と深刻化するその損失

地球上に多くの生物が生存する中で、人間はもちろん構成要素の一つである。しかし、単なる一要素というばかりではない。意識的に生物多様性を利用し、あるいは対峙する「特別な存在」であることは言うまでもない。

われわれ人間は、生態系の営みから食料、繊維、燃料、木材などの産物を受け取るだけなく、酸素の供給、水の浄化といった不可欠な効用、あるいは安らぎ、気力回復といった精神的効果、審美性など種々の恩恵を受け取っている。

こうした恩恵は、人間にとって生存基盤とも言えるが、残念なことに恩恵を受けている人間の諸活動によって損なわれている。

国連は今世紀に入って地球規模の分析を行い、「ミレニアム生態系評価報告書(2005)」を公表した。この中で、生態系が人間社会にもたらす恩恵の総体を「生態系サービス」として整理している。

その上で、①食料、木材、繊維などの資源の提供する供給サービス、②水質浄化、気候調節、自然災害の防止・軽減などの調整サービス、③精神的・宗教的な価値や自然景観などの審美的な価値などの文化的サービス、④光合成による酸素の供給、土壌形成、栄養塩の循環などの基盤サービス―の4つに分類した。さらに、この生態系サービスは社会に必要な安全、生活資材、健康、社会的絆に影響を及ぼし、人類の福利に大きな関係があることが明らかにされた。

ミレニアム生態系評価報告書では、地球全体の陸地の1/4が既に耕地になっていることや、漁獲対象種の1/4は資源崩壊の危機にあることなどが初めてまとめられた。世界中の供給サービスの顕著な低下や、種の絶滅の進行速度の増大を指摘した上で、生物多様性と人々の豊かな暮らしの結び付きの回復には思い切った政策転換が必要だと警鐘を打ち鳴らした。

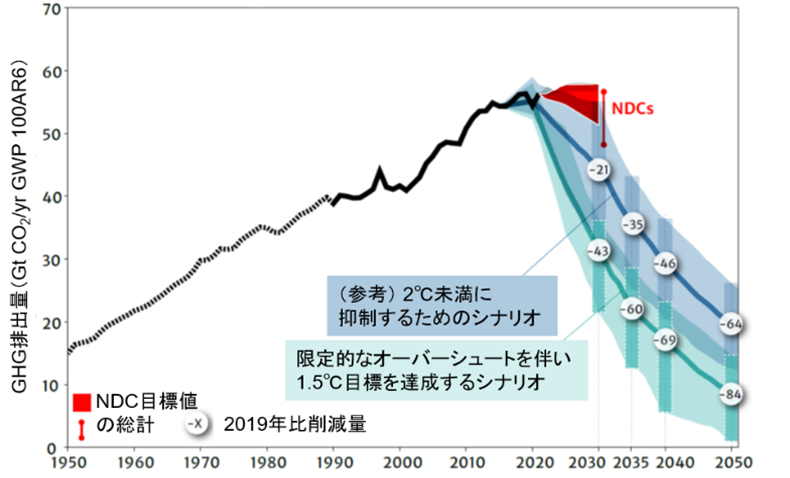

生物多様性が危機的な状況にあることは、気候変動に関する「IPCC第四次報告書(2007)」でも示され、全球平均気温の上昇が1.5~2.5℃を超えた場合、約20~30%の種の絶滅リスクが高まる可能性が高いとされた。

さらに、生物多様性条約事務局の「地球規模生物多様性概況第3版(2010)」は、生物多様性の損失が相当程度進行し、このままだとどれほど修復や再生に努めても、回復が見込めない不可逆的な臨界点に向かうと強調した。その上で、これを回避しなければ人間の豊かな暮らしに深刻な影響が生じるが、そうなるかどうかは次の10~20年の行動によって決まると凄みのある警告で締め括っている。

生物多様性から恩恵を受けている人間が、意図的あるいは非意図的にその損失を生じさせ、自ら深刻な影響を蒙る「しっぺ返し」の局面に差し掛かっている。こうなったら採るべき道は一つしかない。生物多様性を保ちつつ、賢明にうまく付き合っていくほかない。

「愛知目標」=生物多様性の世界共通目標

冒頭で紹介した名古屋市で開催されたCBD/COP10は、この条約の歴史に名を残す幾つもの成果を挙げた。そのひとつが、「愛知目標(Aichi Targets)」の決定である。これは決して国内目標ではなく、2020年を達成年とする全世界共通の生物多様性の行動計画目標である。

「愛知目標」では、「2050年に健全な地球が維持され、人々に不可欠な恩恵が与えられる『自然と共生する世界』を実現するため、2020年までに生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急の行動を実施する」という大目標が掲げられ、その下に5つの戦略目標と合計20の個別目標が設定されている。

個別目標を見ていくと、生物生息地の損失防止、農業や水産業の持続可能性の確保、自然保護地域の確保や絶滅危惧種対策、生態系サービスの保全回復、気候変動問題への貢献、国別戦略の策定、途上国への技術移転促進、生物多様性のための資金動員増強など、様々なものが掲げられている。

しかし、これらに先んじて第一に掲げられているのは、「様々なレベル、タイプの社会において生物多様性を主流化(mainstreaming)し、その損失の根本原因に対処する」という戦略目標である。

この戦略目標の下には、とかく「タダ」と思われがちな生態系サービスの価値やその損失を評価し、国家会計に組み入れることや、政府やビジネスセクターが生物資源の総需要の抑制・削減などを目指し、持続可能な生産・消費に関する計画を実施することが個別の目標として据えられている。

生物多様性リスクにどう対応していくか

この「愛知目標」に向かって、われわれは何をすべきか。広範な分野にわたり個別の将来像が示されているので定性的になるが、まずは生物多様性の保全と持続可能で賢明な利用に向け、個々の主体が自らの活動や発想の影響を分析することである。次に生物多様性への負荷を軽減し、こうした取り組みの上で生態系サービスを最大限享受できる方途を見つけることこそが、「共通解」になるのである。

目標実現に向けて、欧州などでは産業界が新たな戦略的取り組みを進めているようだ。もし日本が他人ごと、あるいは単なるお題目にすぎないと甘く見て放っておくなら、現実に生態系サービスを失い、深刻な事態に直面したり、生物多様性をキーワードとする国際競争の逆風に直面したりするかもしれない。生物多様性についても、リスク管理の一環として着実な、かつ自立的な対応が欠かせないと考える。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!