「価値観」異なる米中交渉は長期化か

=日米摩擦との共通点と相違点=

巨額の貿易不均衡を背景に、米国と中国の通商摩擦が激しさを増す。お互いに報復措置を繰り出す「貿易戦争」の色も濃くなってきた。本稿では、かつての日米通商摩擦を振り返りながら、米中交渉の行方を占う。

「糸」で「縄」を買った佐藤内閣

第二次大戦後、日本は焼け野原からの復興を目指す上で、米欧に比べて人件費の安い繊維製品の輸出に照準を合わせた。特に「1ドルブラウス」と呼ばれた日本製の安価な女性用ブラウスが全米で飛ぶように売れたため、米国の繊維業界は日本に輸出制限を課すよう米政府に圧力を掛けた。1968年大統領選に出馬したニクソン候補(共和党)は、ライバル民主党の票田で繊維産業に依存する南部を攻略するため、対日繊維規制を公約して当選を果たした。

ニクソン大統領は日本に対し、自由貿易の原則を踏みにじる繊維製品輸出の自主規制を要求するなど、日米摩擦は加速度的に激化した。日本の繊維業界や所管する通商産業省(現経済産業省)は猛烈に反発したが、米国からの沖縄返還を最優先課題とする佐藤栄作首相は"白旗"を掲げ、1972年に日米繊維協定を締結、自主規制を受け入れた。同年沖縄返還は実現したが、マスコミは佐藤内閣に「糸(=繊維)で縄(=沖縄)を買ったのか」と批判の集中砲火を浴びせた。

経済産業省

経済産業省

(写真)久木田 浩紀

この日米繊維交渉で日本は二度目の対米敗戦を喫した。一方、米国は「Noと言わない」日本の体質を見透かし、要求をエスカレートさせていく。1970年代は安価で質の高い日本製の鉄鋼やカラーテレビなどを自主規制の対象とさせ、自動車には実質的に強制力のある数量規制を押し付けた。1981年導入時の輸出枠は168万台で、前年実績から14万台も削減された。

つまり米国は自由貿易の旗手を標榜する一方で、対日通商に関しては管理貿易を推進したわけだ。ちなみに現トランプ政権のライトハイザー米通商代表部(USTR)代表はレーガン政権下で次席代表を務め、日本に鉄鋼の自主規制を呑ませるなど「ミスター数量規制」として名を馳せた。

その一方で、ホワイトハウスは米国製品を日本がもっと買うよう露骨に要求。コメ・牛肉・オレンジなどの農産物から、自動車、半導体やスーパーコンピューターといったハイテク製品まで日本市場の開放を声高に叫ぶ。当時の米国は不公正貿易相手国に対し、大統領判断で制裁措置を発動できる包括通商法301条・スーパー301条を武器に、日本を揺さぶり続けた。

それでも米国の対日貿易赤字は増え続け、1978年には100億ドルを突破。米国の貿易赤字全体の3割を占めた。米国が対日制裁をいくら強化しても、日本の産業界が技術革新による品質向上とコスト削減に努めたからだ。

例えば、2度にわたる石油危機で原油価格は急騰したが、日本の自動車メーカーは小型車の省エネ技術を磨いて大幅な燃費改善を実現。米国の消費者から圧倒的な支持を受けた。輸出一辺倒ではなく、米国現地生産の拡大で摩擦緩和に努めた。一方、燃費の悪い大型車主体の米三大自動車メーカー(ビッグスリー)は日本車に太刀打ちできず、シェア低下に歯止めを掛けられなかった。

IBM産業スパイ事件と東芝機械事件

当然、米政府・議会は不満を爆発させた。そして日本に輸出規制や市場開放を要求するだけでなく、知的財産権や安全保障政策を絡ませて圧力を掛ける戦略を打ち出した。1980年代、米連邦捜査局(FBI)はおとり捜査を駆使しながら、米IBMの機密情報を盗んだとする産業スパイ容疑で日立製作所や三菱電機の社員らを逮捕した(刑事裁判は司法取引で決着、損害賠償請求の民事裁判は和解成立)。日本の政官財界は大きな衝撃を受けた。

ホワイトハウス

ホワイトハウス

(写真)中野 哲也

また、東芝機械が輸出した工作機械によってソ連海軍潜水鑑の性能が向上したとして、米国は対共産圏輸出統制委員会(ココム)協定違反で東芝グループ製品の輸入を禁止した。連邦議会の議員は東芝製ラジカセをハンマーで叩き壊すパフォーマンスを演じ、そのシーンは世界中のテレビで何度も繰り返し放映された。

さらに米国は基幹産業である自動車の開発競争で劣勢になると、半導体に代表されるハイテク産業を死守する方針を前面に押し出す。前述したIBM産業スパイ事件もその一環とみられる。通産省が主導する官民共同の「超LSIプロジェクト」を槍玉に挙げ、日米半導体協定を締結。結果、日本市場での米国製半導体のシェアが半ば人為的に20%まで上昇した。

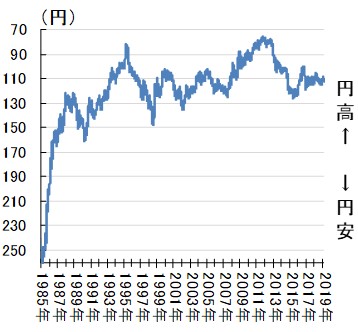

米国は個別業界を標的にするだけでなく、マクロ経済政策でも日本に揺さぶりを掛けた。日本の輸出企業に収益をもたらす円安を問題視し、1985年のプラザ合意でドル安・円高へ強引に誘導した。1ドル=230~240円台で推移していた円相場は急騰し、1987年末には120円台まで上昇。日本から米国に自動車を輸出する際、米国内でのドル建て販売価格を値上げしない限り、日本メーカーが手にする円建て代金は半減したのだ。

円・ドル相場

(出所)米連邦準備制度理事会(FRB)

(出所)米連邦準備制度理事会(FRB)

だが急激な円高にもかかわらず、米国の対日赤字は一向に減らない。このため、業を煮やしたブッシュ(父)政権がより強硬な姿勢を打ち出した。1989~1990年の日米構造協議(SII)において、米国は日本市場の閉鎖性や特殊性を厳しく批判した上で、日本は輸出産業保護ではなく公共投資によって内需拡大を目指すべきだと主張した。

露骨な「内政干渉」だったが、海部内閣はそれを受け入れて10年間で総額430兆円に上る公共投資基本計画を策定。日銀の金融緩和政策と相俟って日本列島は公共事業ブームに沸く。地価や株価が急騰してバブルが急激に膨らんだが、ほどなく崩壊した。そして日本経済は長くて暗い、出口の見えないトンネルに突入する。

日米通商交渉における米国の対日戦略を振り返ると、①貿易赤字削減のため、自由貿易から管理貿易に変節する②数量自主規制のほか、強制力の高い輸出枠も導入する③モノ・サービスの貿易に知的財産権や安全保障政策も絡めて揺さぶる④為替などマクロ政策も交渉材料にする⑤構造問題是正を大義名分に「内政干渉」に乗り出す―といったプロセスを踏んできた。

これに対して日本は...。当初は威勢よく交渉に臨むのだが、結局は米国の厳しい要求を呑まされるというパターンを繰り返してきた。日本にとって米国が最大の海外市場。ワシントンの意向を無碍(むげ)にできないという認識は、佐藤内閣から現在の安倍内閣まで歴代政権に共通する。

だがそれよりも、憲法で軍事力を放棄した戦後の日本は、米国の「核の傘」に守られてきたという要因が大きいように思う。つまり米国が経済に地政学を絡ませた「地経学」で交渉に臨むのに対し、日本の手の内には経済しかカードが無い。「交渉」と言いながら、初めから勝負がついていたパワーゲーム。日本の歴代政権はその負け方に腐心するのが精一杯だったのではないか。

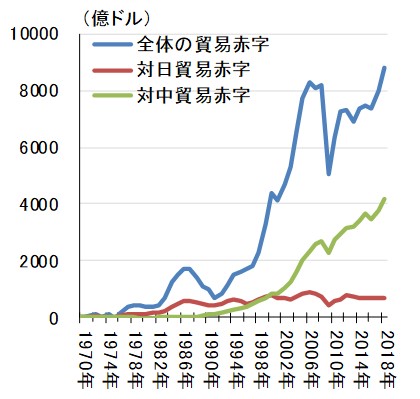

米貿易赤字の半分が中国

日米繊維交渉から半世紀。米国の通商政策のターゲットは、日本を抜いて世界第2位の経済大国にのし上がった中国に代わった。2018年の米国の貿易赤字(通関ベース)は8787億ドルと12年ぶりに過去最大を記録した。相手国別では、中国(4192億ドル)が全体の半分を占め、以下メキシコ(815億ドル)、ドイツ(683億ドル)、日本(676億ドル)と続く。

米国の貿易赤字

(出所)国際通貨基金(IMF)、米商務省

(出所)国際通貨基金(IMF)、米商務省

このため、「米国第一」を掲げるトランプ政権にとって、対中赤字の削減は至上命題。日米通商交渉で活躍したライトハイザー氏のUSTR 代表起用が象徴するように、トランプ政権の対中交渉がかつての対日交渉での"戦果"をベースにしているのは間違いない。

まず個別品目で米国が照準を合わせたのは、中国の通信機器である。かつての対日交渉では自動車や半導体に相当するだろう。とりわけファーウェイは携帯電話基地局で世界トップシェアを誇り、携帯電話端末でも韓国のサムスン電子、米国のアップルに次いで第3位である。

次世代通信規格5Gの商用化が始まり、現行4Gに比べて100倍の超高速通信時代が目前に迫る。このため、5G時代でファーウェイやZTEなどの中国勢に覇権を握られると、米国は経済ばかりか安全保障でも中国に命運を左右されかねない。習近平国家主席が推進する、AI(人工知能)やIoT(あらゆるものをインターネットで結ぶ技術)といった最先端産業の育成政策「中国製造2025」が5Gと結合して世界を席巻すれば、米国には悪夢でしかない。恐らくホワイトハウスは「2025」を日本の「超LSIプロジェクト」に重ね合わせているのではないか。

ファーウェイ製品排除・副会長起訴

こうした危機感が強まり、トランプ政権と連邦議会は2018年、政府調達からファーウェイ製品の排除を決定。日本や欧州などの同盟国にも同調するよう要求した。同年末、カナダ当局が対イラン制裁に違反したとの容疑でファーウェイ副会長を逮捕した後、米司法当局は副会長と同社を起訴。2019年初には、トランプ政権が北大西洋条約機構(NATO)加盟国の「模範」とするポーランドの当局が、ファーウェイ現地法人社員らをスパイ容疑で逮捕した。同社をめぐる一連の出来事は、日米摩擦におけるIBM産業スパイ事件や東芝機械事件と重なり合う。

その一方で、トランプ政権は中国に対し、米国から農産物や液化天然ガス(LNG)や半導体などの購入を拡大するよう要求した。日本がコメ・牛肉・オレンジの市場開放を迫られたシーンの再現である。

今回の交渉では中国が大豆の輸入拡大など米国に譲歩する意向を示すと、トランプ大統領はハードルを上げて中国が輸入農産品に課す関税の即時撤廃を要求した。相手国が一歩退いても攻撃の手を緩めない。それどころか、さらに厳しい要求を繰り出すのも、米国がかつての対日交渉で活用した戦術である。

前述した通り、日米交渉において米国は円安を問題視し、プラザ合意後の為替政策によって人為的かつ急激に円高・ドル安へ誘導した。そして今、トランプ政権は2018年秋に10年半ぶりの安値を付けた中国の人民元を槍玉に挙げる。人民元安に誘導する為替操作ができないよう、中国に縛りを掛けたいという本音を剥き出しにして交渉に臨んでいる。

中国にも構造改革を要求

また、かつて米国が市場閉鎖性を指摘した上で「内政干渉」というべき構造改革を日本に要求したように、トランプ政権は中国にも同様のアプローチをとる。例えば、中国政府による国有企業や農業に対する保護政策を是正する一方で、外国企業の持つ知的財産権は手厚く保護し、技術移転を強制するなと主張している。

このように現下の米中交渉には過去の日米交渉と重なり合う部分が少なくない。これに対し、中国は部分的に譲歩する姿勢を示しながらも、決して防戦一方ではない。例えば、米国が中国に制裁関税を発動すれば、中国も報復関税で対抗する。あるいは大量に保有する米国債を売り越してトランプ政権の反応をみるなど、相手の弱みを突く戦術も躊躇(ちゅうちょ)しない。

中国人民大会堂

中国人民大会堂

(写真)武重 直人

もちろん、中国の強気な姿勢の背景には、米国、ロシアに次ぐ軍事力と核兵器が存在する。米国が経済に地政学を絡ませる「地経学」を繰り出すと、日本は"白旗"を上げざるを得なかった。しかし、中国には米国の得意技は必ずしも通用しない。

また、米国は自ら主導して戦後日本の民主化で成功を収めたという自負があり、対日交渉でも両国は同じ「価値観」をベースにしていた。仮に通商交渉が決裂しても、日米同盟が土台から揺らぐような結果は招かない。こうした基本的な認識が日米双方に備わっていたのである。

人権問題に踏み込んだペンス副大統領

対照的に、自由主義経済のリーダーである米国と、共産党一党独裁で世界第2位の経済大国に躍進した中国では、「価値観」が根本的に異なる。しかもトランプ政権は中国に価値観の是正まで暗に要求しており、習主席が呑めるような話ではない。

例えば、敬虔なキリスト教保守派で知られるペンス副大統領は2018年10月の演説で、政治体制や軍事行動、言論統制など広範にわたり激烈な対中批判を展開した。とりわけ、「中国のキリスト教徒、仏教徒、イスラム教徒に対する新たな迫害の波が押し寄せている」と強調し、習近平政権のアキレス腱である宗教や人権の問題にまで踏み込んだのである。もちろん、共産党一党独裁を権力の源泉とする習主席からすると、米国による「内政干渉」は門前払いだろう。

経済がメインで安全保障が時折絡んできた日米交渉とは違い、米中交渉では連立方程式の数が多く、複雑になる。政治体制や軍事行動から人権まで組み合わせると、「解」を見つけるまでにどれぐらいの時間を要するのか...

それに関してペンス副大統領は先の演説の中で、「米国の安全保障と経済のために引き続き強い態度を維持する」「中国が貿易障壁を撤廃してその義務を果たし、経済を完全に開放することを要求する」と持論を展開した。すなわち米中が個別分野で合意に達しても、別の分野で火が噴くというパターンを繰り返す可能性がある。特に「価値観」では歩み寄りが難しいだけに、米中協議が長期化する可能性を視野に入れておくべきだろう。

米中対立が激しくなれば、経済と安全保障の両面でリスクが高まり、世界全体の安定性が損なわれかねない。かつての日本のように、トランプ大統領という「外圧」を巧みに利用しながら、習主席が中国の構造改革や民主化を進めてほしいと切に願うばかりだ。

インタビュー

渡部 恒雄氏(わたなべ・つねお)

渡部 恒雄氏(わたなべ・つねお)

笹川平和財団安全保障事業グループ上席研究員。

1988年東北大学卒、1995年米ニュースクール大学で政治学修士課程修了、ワシントンの戦略国際問題研究所(CSIS)入り。2003年3月上級研究員、日米関係及びアジアの安全保障などを研究。2005年三井物産戦略研究所主任研究員、2009年東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員などを経て、2017年10月から現職。

(写真)中野 哲也

―現在の米中対立と過去の日米貿易摩擦の共通点は何か。

米国は当時の日本に対して今の中国と同様、「自らを脅かす存在」という「脅威認識」を持っていた。実際には当時の日本には、米国を追い抜いてどうこうするという考えはなかったが...。米中対立の行方を占う上では、米国が中国をどう認識しているかが重要になる。

―今後、米中対立はどうなるか。

まず、日米貿易摩擦の経緯と結果を振り返りたい。日本は日米交渉によって為替の調整などを受け入れた。その影響もあり、資産バブルを引き起こした。その崩壊による長期低迷で日本の経済力は米国にとって脅威ではなくなった。それによって長く続いた日米貿易摩擦は終わったといえるだろう。

つまり米国が中国を自国の脅威と認識している限り、米中摩擦も続くことになる。しかも米国は中国に対して経済分野だけを問題視しているわけではない。貿易不均衡が解消されたとしても、将来の米国の経済と軍事の優位を脅かすハイテク分野における争いなどが残される。同盟国の日本とは異なり、中国は米国に対抗する軍事力を拡充しており、安全保障上の脅威なのだ。こうした問題が解消されない限り、米国の「脅威認識」は変わらない。米中の対立構造は長期に及ぶだろう。

―米国による対中圧力は強まる一方なのか。

米国のサプライチェーン網に中国が組み込まれている現実を踏まえれば、中国との関係遮断は米国経済に与える影響が大き過ぎて難しいだろう。米中関係が激化傾向をたどったとしても、圧力の度合いは強弱の振幅を繰り返すのではないか。

―米中は最終的に衝突するのか。

米中の歴史を振り返ると、対立と協力を繰り返してきた。中国も国内に少子高齢化と社会保障制度整備の遅れという難題を抱えており、米国からの「外圧」を利用して解決するという考えはある。衝突は避けられないことではない。

―日本政府や日本企業にはどのような備えが必要になるか。

日本としては、米国以外の国との関係強化も必要だ。実際、安倍政権は英国のTPP(環太平洋経済連携協定)加入を歓迎し、日欧EPA(経済連携協定)を発効した。米中対立の余波が日本に及ぶ恐れがある以上、同様の問題意識を持つ国と連携し、日本が孤立しないようにしなければならない。

米国にとっても市場としての中国は重要なはずだ。日本企業は米国や欧州と足並みを揃えながら、対中投資に関して戦略的な判断を迫られる。例えば、(ファーウェイの関連する)情報インフラへの参加などは、米国が対中圧力を継続する限り要注意だ。また、(中国以外に拠点を設置する)「チャイナプラスワン」に継続して取り組んでいくことも重要だ。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!

ひろぎん経済研究所 副主任研究員(元リコー経済社会研究所 研究員) 久木田 浩紀