人の輪が生み出した東京下町の「仲間まわし」

大田区製造業の動向(上)

内需の低迷、生産の海外移転などにより日本のものづくりが危機にさらされていると言われて久しい。こうした中でも、日本を代表する「町工場の集積地」である東京・大田区は、「仲間まわし」と呼ばれる独自のネットワークを活用し、ものづくりの町として生き残りをはかろうとしている。2回に渡って、大田区製造業の取り組みを紹介する。

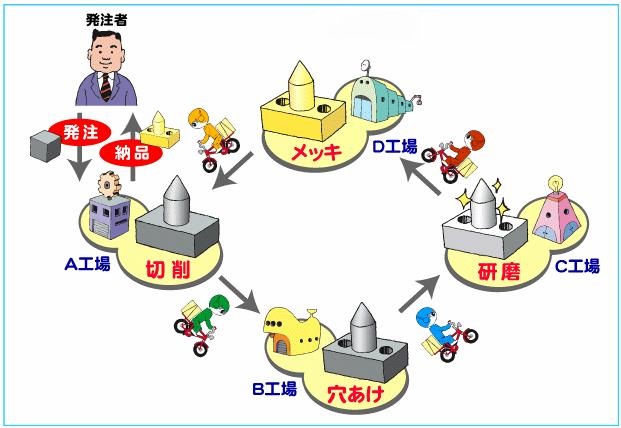

「仲間まわし」とは、仕事を受注した企業が発注者に対する納品責任を負った上で、一部の工程を他の専門加工業者に二次発注することを言う。自社が専門としていない工程を、その分野について強みを持つ他社に依頼するのだ。そして仕事を「まわしてもらった」加工業者もまた、さらに他の業者に発注を重ねる。それによって、一つの製品に対し各社の比較優位を活かした、地域内分業体制ができあがるというわけだ。

強みを活かした地域の「仲間まわし」 (出所)大田区産業振興課ウェブサイト

(出所)大田区産業振興課ウェブサイト

近隣の工場間を製品が自転車で運ばれていく様子から、これを「自転車ネットワーク」とも呼ぶ者もいる。

工場同士が互いの専門性を知悉(ちしつ)しており、また強い信頼関係で結ばれているからこそ成立する仕組みである。このような地域のネットワークにより、大田区の製造業は迅速に製品を納入することができる。これを表して「蒲田の駅ビルから設計図を紙飛行機にして飛ばせば、3日後には製品になって戻ってくる」という都市伝説も語り継がれる。

2月2~4日、大田区の産業展示会「第21回高度技術・技能展おおた工業フェア」が大田区産業プラザPiOで開催された。主催した公益財団法人大田区産業振興協会の多田見茂係長(ものづくり・イノベーション推進課ものづくり取引促進担当)に会場をご案内頂いた。

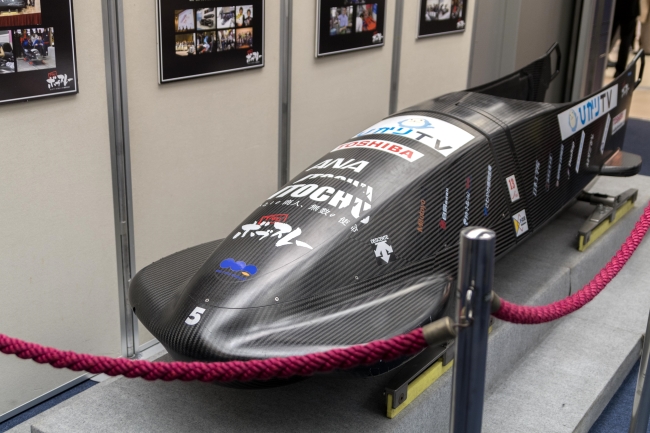

目玉の一つが、ボブスレー2人乗りソリ「下町ボブスレー」の展示だ。ボブスレーは「氷上のF1」とも呼ばれ、ソリの製作には超高精度技術を要する。欧州ではフェラーリやBMWなどスポーツカーメーカーが開発に携わる。2011年以降、大田区の町工場を中心とするプロジェクトチームが開発したこのソリは、2016年にジャマイカのボブスレーチームにより正式採用されて話題となった。日本の下町と常夏の島国が異色のタッグを組み、2018年に開催される韓国・平昌冬季五輪を目指す。

下町ボブスレー

下町ボブスレー

展示会場には、「技術のおおた」を代表する企業が居並ぶ。シャープペンシルの芯ほどの極細のヤスリや「どんなものでも均一に曲げられる」という加工技術、難素材への特殊メッキ、極小の精密バネといったニッチだが、高い技術を持つ出展者。さらに、若手経営者集団や異業種交流会など地域で結びついたものづくりのグループが出展しているのも特徴的だ。ここにも、「仲間まわし」を形成する濃密な人的ネットワークが垣間見える。なぜ、大田区ではこのようなネットワークが形成されてきたのだろう。

多田見氏によれば、この仕組みは大田区に中小企業が集積した高度経済成長期に端を発するという。地方から上京し、大田区の町工場に集団就職した「金の卵」達は、親方の指導の下で技術を高めあった。そして技能を修め独立した後も、同郷の徒や兄弟弟子同士で交流を続け、それぞれの強みを活かした「仲間」というネットワークを形成したのだ。同時に、大田区行政も支援した。1990年頃から、上述のような同業種・異業種交流会の結成を後押しし、様々な業種によるコラボレーションを可能としてきた。

このような歴史の中で、「仲間まわし」という独特のシステムが培われたのだという。大田区という決して広くはない地域の中で、民間と行政が二人三脚で日本の製造業を支えてきたのである。

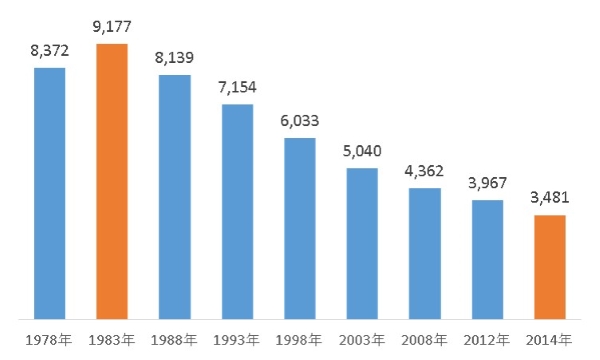

しかしながら、このようなネットワークも次第に衰退を見せ始めた。大田区における製造業者数が激減しているためだ。最盛期の1980年代には9000社を超えた製造業事業者も、既に3500社と4割以下にまで減少している。低コスト化を求めた大企業の海外生産移管やロジスティクスの発達に伴う「東京近郊の工業地帯」という強みの低下、宅地化の進展による地域住民との摩擦―。多くの町工場が廃業していった。

大田区内に立地する製造業の事業者数(工場)の推移 (出所)大田区「大田区における製造業事業者数の動態」

(出所)大田区「大田区における製造業事業者数の動態」

しかし今、「仲間まわし」をIoT技術で結び、さらに効率的な産業集積地として再構築を図ろうという試みもあるという。ドイツにおいて政府が推進する、ITを活用した製造業の革新「インダストリー4.0」の大田区版というわけだ。その想いを込め、今年の展示会のキャッチコピーは「おおた工業4.0」になったという。「発注企業の依頼に高い技術力で応えるだけではない。自ら高品質な最終製品を送り出すことで『おおた』というものづくりのブランドを世界に発信していきたい」と多田見氏は語った。

次回は、まちづくりの観点から大田区の製造業の再生を図る試みについて伝える。

(写真)筆者

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!