「デジタル農業」を推進する北海道

=創立100周年を迎えたホクレン=

北海道は日本最大の農産物供給基地であり、「北の大地」無くして日本の食糧安全保障は成り立たない。厳しい自然環境や社会条件と闘う道内生産者に対し、資材・エネルギーの供給から技術・情報面でのバックアップまで営農活動全般を支援するのが、JAグループのホクレン農業協同組合連合会(以下ホクレン)である。

明治政府が国策として北海道開拓に着手した後、1919年にホクレン前身の「保証責任北海道信用購買販売聯合会(=北聯→ホクレン)」が発足。以来、ホクレンは農家と二人三脚で北海道農業の発展に努め、2019年4月に創立100周年を迎えた。今、ホクレンは最先端技術を積極的に導入、「デジタル農業」に焦点を合わせるなど、次の100年に向けて新たなスタートを切った。

開拓以降、道内農家と「共生」するホクレン

まず、JR札幌駅に近いホクレン本所(札幌市中央区)を訪ね、板東寛之・代表理事専務にインタビューを行った。ホクレンの取扱高は1兆5146億円(2017年度)。北海道から都府県に出荷される農畜産物は1日当たり約1万トンに上り、その7割をホクレンが取り扱う。歴史をひも解くと、明治維新直後の1869年に新政府は北海道開拓使を設置。欧米型農業を導入する計画の下、屯田兵(=戊辰戦争で新政府軍に負けて困窮した旧幕府軍の士族など)や旧藩単位の集団移住者が過酷な環境の中で開拓を進めた。

板東寛之・ホクレン代表理事専務

板東寛之・ホクレン代表理事専務

ホクレン本所

ホクレン本所

当時、同じ出身地から計画的に入植した団体移民の開拓団が、高い成功率を記録していた。これについて、板東氏は「開拓団には自作農になりたいという共通目標があった。その内部では相互扶助精神が強く形成され、北海道農業は『共生の大地』として多くの冷害や災害を乗り越えて発展していった」と解説する。

その一方では、肥料や日用品などは高くて粗悪なものが横行し、開拓団を苦しめていた。このため、小樽など八つの信用購買(販売)組合が発起人となり、冒頭で紹介したように1919年に日用品や農産物の共同購買・販売を行う協同機関として「保証責任北海道信用購買販売聯合会」を設立。各組合が連合した上で大量取引を始めたのである。

このため、「共生」こそが北海道農業やホクレンを理解する上でのキーワードになる。板東氏も「次の100年に向けても、『農家と共に生きる』という理念はいささかも変わらない。協同組合組織から株式会社への転換も全く考えていない」と言い切る。

ただし、根源的な目標を維持・実現するためには、逆説的だが新しくて変化していくものを積極的にとり入れなくてはならない。この松尾芭蕉が説いた「不易流行」こそが持続性の高い組織や企業に共通する要因だと、筆者は30年を超えた取材経験を通じて確信する。道内農家との共生を「不易」とするホクレンはまさにそれを実践しており、現在は最先端のICT(情報通信技術)を積極的に導入しながら、農業のデジタル化を推進する。

今回取材すると、トラクターの自動操舵(そうだ)やドローン(小型無人機)による農薬散布、乳牛の自動搾乳ロボットなどは予想以上のスピードで普及を始めていた。板東氏は「道内農業では今、かつての『馬からトラクター』に匹敵するぐらいの大きな変化が起こっている。(次世代通信規格の)5Gが本格的に普及すると、将来は農作業が家の中のコンピューター操作で済む時代が来るかもしれない」と予測する。

誤差2~3センチでトラクターを自動操舵

次に、札幌市内から車で1時間ほど走り、ホクレンの農業総合研究所・長沼研究農場(長沼町)を訪問した。

東京ドーム6個分以上の広大な敷地の一角で、トラクターの自動操舵実験を取材した。作業者は運転席に乗り込むため、無人運転ではない。しかしハンドル操作は必要としないから、走行中は手放しでもよい。それだけでも、広大な耕作地で作業する道内農家には相当な負担軽減になるという。

実は、人工衛星からの位置情報に基づく従来のGPS(全地球測位システム)だけでは、実用性の高い自動操舵は困難。誤差が10~20メートルもあり、トラクターが真っ直ぐ走行できないからだ。そこでホクレンは精度の高い「RTK-GNSS方式」に着目し、2年間の実証実験を経て2019年4月に「ホクレンRTKシステム」の本稼働を始めた。

その仕組みは、①人工衛星からの信号(=位置補正情報)を、道内各地のJAに設置されたRTK基地局が受信②位置補正情報を、インターネット回線を通じてホクレンが管理するクラウドサーバーへ送信③RTK基地局からの位置補正情報を、農家のスマートフォン(スマホ)へ配信④位置補正情報と、農家のトラクターが人工衛星から直接受信した位置情報の両方を使い、GPSガイダンスがトラクターの正確な位置を計算⑤位置の誤差は2~3センチに抑えられ、実用性の高いトラクターの自動操舵を実現―というものだ。

ホクレンがクラウドサーバー上の配信システムを一元管理・運用することで、道内各地のJAと農家をネットワーク化。それに加え、複数のJAでRTK基地局を共有することが可能なため、トータルコストを削減できたという。農家の導入費用は、 RTK対応のGPSガイダンス・自動操舵補助装置など一式で250万円程度。ホクレンによると、2008~2017年度に国内で出荷された農業用自動操舵装置は累計4800台。うち北海道向けが4430台と9割超を占める。

トラクター運転席のGPSガイダンス

トラクター運転席のGPSガイダンス

農薬散布で活躍を始めたドローン

農家にとって農薬散布は大変重要な作業。大規模な耕作地を持つ北海道の農家ではヘリコプターによる散布が行われてきたが、ヘリ業者頼みで順番待ちになるため、必ずしも最も適切なタイミングで散布(=適期防除)できるとは限らない。

そこでドローンによる農薬散布が急速に普及し始めた。適期防除が可能なほか、運搬・移動が容易でヘリが進入できない中山間地・狭小地でも散布できる。散布に要する時間は1ヘクタール当たり10分前後でヘリの同3分前後より長いが、運用コストは5分の1~3分の1程度で済むという。

ホクレンは2017年に産業用ドローンのエンルート(本社埼玉県朝霞市)と協業し、農薬散布用ドローンの教習施設を開講。ドローン購入希望の農家は3日間のオペレーター講習を受けると、1カ月程度で技能認定証を取得できる。既に約80人が受講したという。

地元メディアも「デジタル農業」に熱い視線

地元メディアも「デジタル農業」に熱い視線

農薬散布にとどまらず、ホクレンはドローンの応用拡大を視野に入れる。例えば、物体が反射・放射する電磁波を遠隔計測することで、物体の形状・性質を識別するリモートセンシング(=リモセン)技術のドローンへの導入を研究している。ドローンが小麦畑を空撮すると、リモセンで計測した小麦に含まれる水分によって、収穫適期が予測可能になるという。

北海道の農業はジャガイモやタマネギなどで圧倒的なシェアを誇るが、近年はブランド米「ゆめぴりか」に代表されるように「米どころ」としても消費者から支持を集める。ただし稲作では、総労働時間の約3割を水田の見回りや給水・排水作業といった「水管理」が占め、人手不足が深刻化する中でその労力削減は喫緊の課題。また品種の多様化により、水管理の内容も複雑化する。

こうした中、ホクレンはクボタケミックス(本社大阪市)が製品化した圃場(ほじょう)水管理システム「WATARAS(ワタラス)」を使い、道内各地の農家の協力を得て実証実験を行った。通信中継器から半径5キロ以内であれば、農家は水田に足を運ばなくても作業ができる。

具体的には、農家が手元のスマホで水位を設定するだけで、センシングデータに基づいてバルブが自動開閉して給水・排水するなど、水管理に要する労力を大幅に削減できる。実際、2018年に東川町の二つの地区で行った実証実験では、それぞれ51%、26%という削減率を記録したという。

「ハイテク牛舎」で搾乳ロボットが大活躍

北海道は酪農王国。生乳の全国シェア(2017年)は断然トップの53.7%で、2位の栃木県(4.5%)、3位の熊本県(3.4%)を大きく引き離す。

しかし、かつては危機に直面していた。ウルグアイ・ラウンド(多角的貿易交渉=1986~1994年)以降の農産物自由化に伴い、海外から安価な乳製品が大量に流入し始めたからだ。ホクレンの板東氏は「主力だった(バターや脱脂粉乳向け)加工原料乳では輸入品に太刀打ちできないと危機感を募らせ、『飲む牛乳』で対抗するしかないと確信した」と振り返る。

そこでホクレンは生乳等用の輸送船「ほくれん丸」の就航を決断した。今では2隻が釧路港(北海道釧路市)~日立港(茨城県日立市)間を、毎日20時間かけてピストン輸送。その活躍によって、首都圏はじめ本州の食卓に新鮮で安全な牛乳が届けられる。

しかし酪農王国とはいえ、少子高齢化の荒波には抗しきれない。新千歳空港から道東の根室中標津空港に飛び、ホクレン中標津支所(中標津町)の有江裕士さんの案内で別海町の大規模酪農家を訪問。すると、やる気満々の親子がICTを駆使しながら、人口減少時代を生き抜こうと奮闘していた。

ホクレン中標津支所の有江裕士さん

ホクレン中標津支所の有江裕士さん

酪農家二代目の浦山宏一さん(58)は三代目となる長男の大地さん(27)とともに家業を株式会社化し、2016年に「大地の雫」(別海町)を設立。翌年、オランダ製自動搾乳ロボットを道内最大規模の8台も導入する巨大な「ハイテク牛舎」を立ち上げた。搾乳する牛は430頭。子牛も含めると約900頭を、浦山さん親子ら社員わずか10人で飼育する。それで2018年度の売上高が6億3000万円という優良企業である。

酪農企業「大地の雫」社長の浦山宏一さん(右)、長男で専務の大地さん(左)

酪農企業「大地の雫」社長の浦山宏一さん(右)、長男で専務の大地さん(左)

ロボット導入前、200頭の牛の搾乳(毎日午前4時半と午後3時半)には、1回当たり4時間も要した。導入後は、430頭に増えても1回2時間半で済むようになり、生産性は飛躍的に向上した。搾乳が自動化された後も、牛舎の清掃やロボットの洗浄・メンテナンスなどには人手が必要だが、宏一さんは「予想を上回る高性能。作業は格段に楽になりました」と満足げだ。

全長178メートルの巨大牛舎

全長178メートルの巨大牛舎

牛の乳房の形や大きさはまちまちだが、ロボットはレーザー光線でそれを正確に把握しながら、一日中搾乳作業を続ける。また一頭一頭から常時、体温などの健康状態や反芻(はんすう=一度飲み込んだ餌を口の中に戻し、よく噛んでから再び飲み込むという動作)といった活動状況のデータを入手できる。このため、大地さんは「牛が元気かどうかすぐに分かり、病気の発症もある程度予知できます」という。

2019年2月にはエサやり・エサ押しシステムも導入。ストッカーにエサを入れておけば、巨大なロボット掃除機のようなオランダ製円盤型マシンが牛にエサを与えてくれ、3時間かかっていた作業は半分以下に短縮できたという。

牛舎内の事務室には牛に関するデータがリアルタイムで集められ、換気や照明なども完全自動化されている。大型モニターを備えたパソコンが並ぶ光景は、IT企業のオフィスのように見える。

宏一さんは「以前は作業日誌を手書きで付けながら、人間の勘で牛を育てていました。でも今では息子を中心に、ビッグデータを活用できるようになりました」と話す。大地さんは「(ITに強い従業員を)あと3~4人増やしたいです。来春の新卒者を採用するため、初めて(就職情報大手の)『マイナビ』に求人広告を出しました」という。

IT企業のオフィスのような牛舎内事務室

IT企業のオフィスのような牛舎内事務室

酪農は長時間労働の厳しい仕事だが、デジタル化によって負担軽減の取り組みがようやく始まった。宏一さんは「搾乳やエサやり以外の作業もロボットができるようにしないと、酪農業界全体では人手不足や後継者難に対応できません」と指摘する。日本の「食」を守るため、浦山さん親子の挑戦は続く。「不易流行」の精神で厳しい時代を駆け抜けてほしいと願い、北の大地を後にした。

食糧安保を担う北海道(根室中標津空港付近)

食糧安保を担う北海道(根室中標津空港付近)

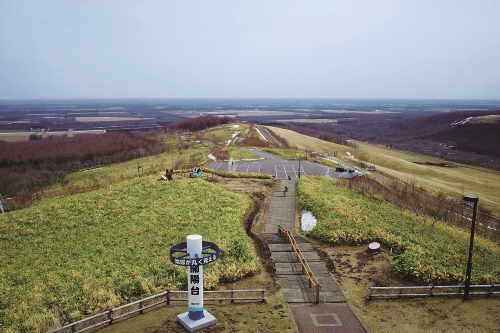

開陽台からの絶景(中標津町)

開陽台からの絶景(中標津町)

日本の「食」を守る北の大地(中標津町)

日本の「食」を守る北の大地(中標津町)

(写真)筆者 RICOH GRⅢ

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!