「龍馬」こそ最強コンテンツ 高知市(高知県)

コンパクトシティが地方を救う (第6回)

太平洋に臨む高知市・桂浜。荒波が岩礁に激突するたび、純白の飛沫(しぶき)が宙を舞う。その先には青い海原が果てしなく広がり、水平線が地球の丸さを証明するだけ...。しかし、この幕末の志士には「何か」が見えていた。坂本龍馬は歴史の偶然と必然の間を全力で疾走し、近代日本の起点となる大政奉還を実現した。だがその直後、京都で暗殺されてしまう。33年間の生涯はあまりに短く劇的であり、謎にも包まれている。時空を超えて輝き続けるアイコンとして、龍馬は今なお日本人の心をつかんで離さない。

龍馬が生まれ育った高知市には一年中、国内外のファンが押し寄せている。まるで巡礼者が聖地を訪れるかのように...。だから、この街は龍馬を「キラーコンテンツ」として最大限に活用する。冒頭の桂浜をはじめ、高知龍馬空港やJR高知駅、商店街など至る所で、「龍馬」が来訪客を出迎える。生誕地では市が「龍馬の生まれたまち記念館」を運営し、日本郵政は「龍馬郵便局」を営業する。高知県も桂浜に「坂本龍馬記念館」を開設し、「リョーマの休日」と名づけた観光キャンペーンを展開している。

歴史上の人物に対し、行政がこれほど関与するケースは珍しい。高知市の岡﨑誠也市長も「高知県外の方からは、『龍馬に頼り過ぎではないか』と怒られますが...」と苦笑する。だが、看板を降ろす気は毛頭ない。「歴史上のヒーローはたくさんいるが、常に若いファン層の再生産が続いているのは龍馬だけ。いつの時代も『龍馬大好き!』という子供はたくさんいるが、『織田信長が好きや』という子は...。姉から可愛がられて育った龍馬の本質は家族愛にあり、それを子供は本能的に分かるのではないか」―

岡﨑誠也・高知市長

「酒は呑むべし」の市民性でグルメ王国に

市内を歩き始めると、この街の人々が龍馬に限らず、歴史をこよなく愛し、大切にしてきたことに気づく。高知城は天守閣や追手門といった本丸の構造物が、江戸中期に再建された姿のままで保存されている。追手門からの路上では1.3キロにわたり、300年以上の歴史がある「日曜市」が毎週開かれる。終日営まれる路上市としては国内最大。400店超がテントに入り、毎回約1.5万人を集める。季節の野菜・果物・海産物から、骨董品、植木、金魚まで、「人間以外、全てのものを売っている」といわれる品揃えだ。

(左)高知城の追手門と天守閣 (右)山内一豊像

「酒は呑むべし」という龍馬の教えを守り、高知の人は実によく飲む。岡﨑市長が「儲かってもすぐ飲んでしまい、蓄財しない市民性」と解説するほどだ。中心部にある「ひろめ市場」は和食・洋食・中華の店から好きなものを注文できる、巨大なフードコート。地元の人に観光客が加わり、昼間から「乾杯!」―。人懐っこい土佐っ子は、見知らぬ者ともすぐ仲良くなる。

藁(わら)で豪快に焼き上げられたカツオのタタキは実に香ばしい。すっきり

した口当たりの地酒がぐいぐい進んでしまう。魚に限らず、鳥料理や屋台ギョウ

ザ、市民のおやつ「帽子パン」など、味覚水準の極めて高いグルメ王国なのである。

移住事業で28万人死守!中山間部に「一貫校」

高知市の人口は33.8万人に達し、県内人口(73.1万人)の46%が集中する。県内第2位の南国市(4.8万人)の7倍であり、日本の地方都市では仙台市(宮城県)や京都市(京都府)などと並んで典型的な「プライメイトシティ」(2位以下を大きく引き離す一極集中型の都市)といわれる。

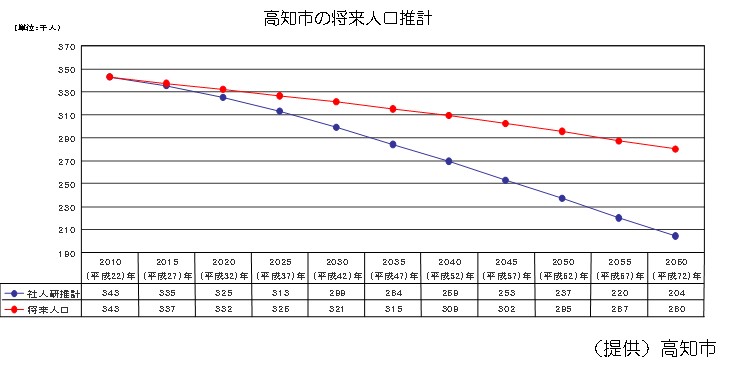

しかし、プライメイトシティの高知市であっても、少子高齢化の荒波からは逃れられない。国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の推計によると、市の人口は2010~2060年の半世紀に34.4万人から20.4万人まで激減し、岡﨑市長は「推計通りならば、経済も社会保障も維持できない」と危機感をあらわにする。

このため、高知市は2060年の目標人口を28万人に設定し、それを死守するため、独自の政策を積極的に展開している。その三本柱が、①合計特殊出生率の上昇(2013年1.46→2019年1.60→2035年2.07)②死亡率の改善③転出超過の抑制・移住の促進―である。社人研の推計20.4万人+①4.4万人増加+②0.7万人増加+③2.4万人増加≒28万人という計算になる。

①の具体策として高知市は全国の県庁所在地で初めて、第二子の保育料の無償化に踏み切った。年間3億円近くもかかり、市にとって小さな額ではない。しかし、岡﨑市長は「親の経済負担が大きいから、子供が増えない。本来は国がやるべきだが、やってくれないので先行して取り組んでいる。そのうち、国が追いついてくるのではないか」と指摘する。②に関しては男性の死亡率を全国平均レベルまで改善し、「子供から高齢者まで暮らしを支援する街づくり」を推進している。

③では移住事業が非常にユニークである。子育て世帯の移住を促すため、中山間地域に小中一貫教育校「土佐山学舎」を開校。通常の6・3制ではなく、4・3・2制(前期=夢を描く、中期=自分を見つめる、後期=道を拓く)を採用し、前期1年生(=小1)から英語を習い、後期9年生(=中3)で英検2級(高校卒業程度の英語力)の合格を目指す。電子黒板やタブレットをフル活用する一方で、中山間地域の地元住民が学校運営に参画する。市街地から通う生徒のため、スクールバスも用意した。全校生徒98人で発足後、予想以上の人気を博し、地域外の子供の入学は抽選になった。今春130人前後まで増やし、将来は200人規模を目指すという。

この小中一貫教育に注目が集まり、「土佐山学舎」周辺の空き家はほとんど無くなった。そこで高知市はこの地域に市営住宅を10戸建てたが、すぐ満室になり、2016年度に増設する予定。また、中山間地域への移住希望者を対象に、市は体験滞在施設「しいの木」も開設した。1室1泊1080円(最初2泊は各3240円)で最長6カ月借りられる「お試し住宅」である。ここを生活拠点として地域住民と交流を重ねた上で、移住を決断できる。昨夏オープンしたばかりだが、施設の稼働率は60%を超える。

高知市は2014年4月に移住・定住促進室を設け、この事業に本腰を入れた。子育て世代のほか、世界各地を転戦してきたプロサーファーや和紙・染物の職人など、多彩な人材を引きつけており、昨年度だけで112組(118人)が市内に移住した。向こう3年以内に年間200組(400~450人)の移住を実現し、人口減を少しでも食い止めようと懸命な努力を続けている。

高知市の対策は創造性に富み、レベルが非常に高い。自治体としては精一杯だと思う。だが前述した通り、それでさえ50年間で6万人も減ってしまう。となると、ある程度の人口減を前提として、一人当たりの生産性をいかにして高めていくのか。従来発想の延長線上では対処できず、この国の社会システムを土台から改革しなくてはならない。自治体や地域の自助努力だけでは、もはや限界ではないだろうか。

日本最古の路面電車は危機を乗り越えたが...

少子高齢化が加速する中、多くの自治体が行政コストの削減を目指し、コンパクトシティ政策に着手した。その点、高知市は地勢上の優位性がある。東西に細長い平野部に、人口の9割が集中するからだ。また、土佐藩主の山内一豊が江戸時代初期、コンパクトな城下町づくりを進めたこともあり、その遺産も受け継いで中心部の活性化に取り組む。今、市と高知県は共同で図書館などの複合施設「オーテピア」を建設中であり、岡﨑市長は「完成後は中心部への人口回帰が加速する」と期待を寄せている。

西浜の夕暮れ(A-HDR撮影)

西浜の夕暮れ(A-HDR撮影)

市内には、欧州のコンパクトシティでは重要な路面電車も健在だ。この「とさでん交通」には、現存する国内の路面電車で最古の歴史(1904年開業)、最長の軌道線(25.3km)、逆に最も短い停留所区間(63m)、国内や欧州の各都市から譲り受けたクラシックな車両群がある。鉄道ファンでなくても魅力にあふれる。最大の繁華街「はりまや橋」を中心に、市街地を十字型に横断・縦断する。

はりまや橋から後免町(ごめんまち)行きに乗ると、電車のモーターが「ブウーン」という懐かしい唸(うな)り声を上げ、「ガタン、ゴトン」と動き出した。途中、清和学園前で下車すると、一つ先の一条橋は目と鼻の先。まるで「おもちゃの国」にいるような気分だ。ここが日本で最も短い「駅間」であり、63メートルしかない。慢性運動不足の筆者でも、走れば十数秒?でも、この停留所があるからこそ、地元の中高生は安心して毎日通学できる。

※清和学園前に停車中の電車を一条橋から撮影

実は、路面電車を運行していた土佐電気鉄道は業績不振に不祥事が重なり、危機に陥っていた。結局、高知県や高知市、沿線自治体が出資し、同社と路線バスの高知県交通などを統合した上で、2014年10月に「とさでん交通」が発足した。

日本最古・最長の路面電車は危機を乗り越えたが、前途は決して楽観できない。岡﨑市長は「病院や買い物に行くお年寄りや、通学生の足を確保するため、路面電車は絶対に残さないといけない」と言い切る。その一方で、「運営は民間のままでも、資本は全て税金になった。人口が減っていく中で、経営の効率化と『住民の足を守る』という使命をいかに両立させていくか...」と難しい課題も認める。

路面電車はカラフルな企業広告を車体に掲載し、少しでも収益を上げようと必死に走っている。筆者の乗車中、運転士は下車するお年寄りに「(降りた後)クルマ見てね~」と注意を促したり、土地に不案内な客には「○○ホテルは(路面電車より)タクシーのほうが便利ですよ」と助言したり...。おもてなしの精神が根づけば、「とさでん」は国内外からの観光客にも愛されるだろう。

300年以上の「魚の棚商店街」でも後継者難

路面電車で中心街に戻り、木製アーケードの美しい「はりまや橋商店街」から路地に入る。すると、時計の針が逆戻りしたような空間が広がっていた。この「魚の棚(うおのたな)商店街」は道幅3メートル、長さ100メートルほどの小さな買い物通り。江戸時代初期、山内家から特別な許可を得て日除けのための庇(ひさし)を導入し、魚などを並べて売り始めたという。それから300年以上、庶民の台所として親しまれてきた。

「土佐干物」を扱う岡本海産物店は終戦直後の創業。店主の西村和子さん(71)は「昭和30年代、私が学校から帰って来ても、お客さんが一杯で店の中に入れなかったのよ...」と振り返る。人通りはめっきり少なくなったが、今でも西村さんは朝8時~夜7時まで店先に立つ。週3回は朝4時起きで、市場まで仕入れに行くという。しかし、伝統ある商店街でもシャッターが一つ、そしてまた一つ閉まっていく。「向かいの魚屋さんはご主人が亡くなり、店を閉めちゃった。うちも後継ぎがいないから...」―

後継者問題は商店街に限らず、農山漁村や中小工場など全国のあらゆる分野で深刻化している。コンパクトシティをつくっても、ショッピングセンターやコンビニが主役を務めるなら、日本の街は「金太郎飴」と化して個性と輝きを失う。手遅れになる前に政官民で英知を振り絞り、難題の解を見つけなくてはならない。幕末、龍馬は幕藩体制の破綻を見抜き、「ニッポンを今一度せんたく(洗濯)いたし申し候」と最愛の姉に誓った。もし現代に蘇ったとしたら、きっと同じ台詞(せりふ)を吐くに違いない。

桂浜の日の出

桂浜の日の出

(写真)筆者 PENTAX K-S2 使用

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!