40年ぶりに息を吹き返したザ・フー「四重人格」

=アナログレコードの人気復活を考える=

ここ数年、アナログレコードの人気が復活している。先日訪れた都内の大型CDショップでは、CDの売り場は半減。一方、レコードを扱うコーナーは大幅に拡充され、男女や国籍、年代を問わず多くの客でごった返していた。

筆者も最近、気まぐれに家でレコードを聴いてみたところ、その魅力を再発見。コロナ禍で増えた「おうち時間」に、レコードを回す時間が増えている。

稼働再開!わが家のレコードプレーヤー

稼働再開!わが家のレコードプレーヤー

(写真)筆者

日本レコード協会によると、レコードの国内生産枚数は1970年代後半のピーク時には約2億万枚にまで達していた。しかし1980年代後半、音楽メディアの中心がCDに移ったことを契機に減少の一途をたどり、2009年には約10万枚にまで激減した。ただそこから再び増加に転じ、2019年は約122万枚と、ピーク時には到底及ばないものの、この10年で10倍以上の伸びを示している。

レコードの人気復活は日本に限った話ではなく、世界各地で同時並行的に起こっている現象だ。2020年、米国ではレコードの売上高がCDの売上高を追い抜いた。同年の英国でもレコードの売上高が前年比30%増となる8650万ポンド(約132億円)に達しており、この金額は1989年以来最大だという(英ガーディアン紙)。

さらに英国レコード産業協会(BPI)は、2021年にはレコードの売上高が、CDの売上高を上回るとみられていると予測を述べている。レコードの売上高がCDを上回るのは、1987年以来になるという。

ストリーミングサービス(定額制)で、1カ月あたり1000円程度で数千万曲を聴ける時代に、なぜアナログのレコードが人を惹きつけるのだろうか。

これに関して、米タワーレコードのダニー・ザイダル最高経営責任者(CEO)は「私たちが市場調査をしたところ、基本的に多くの若者たちが、レコードを手にして、1人の時間だったり、落ち着いた時間を過ごすのに、アナログレコードを聴いていることが分かった。スマホなんかはどこかに置いて、レコードを聴いて、リラックスしているんだよ」とメディアで語っている(ITmedia ビジネスオンライン)。

このほか、アナログレコードの再評価については、「ジャケットアートを含めたモノとしての味わい」「所有感を得られる」、あるいは「手間を掛けて音楽を聴くことが、非日常的な体験と受け止める若い世代が増えている」と見る向きもあるようだ。

ストリーミングサービスvsアナログレコード

筆者は特に新しいもの好きではない。だがそれでも、時代の流れの中で音楽の入手方法は、レコードからCD、そしてダウンロード配信へと移行。最近はストリーミングサービスの利用が増えている。

こうした音楽の配信サービスは、パソコンやスマートフォンで様々な楽曲を、雑音の混じらない、クオリティの高い音質で聴くことができるのが魅力だ。また操作が簡単で、好きな曲だけを、好きな箇所だけを繰り返し再生することも容易である。さらに人工知能(AI)のレコメンド機能が、自分のコレクションの範囲をはるかに超え、これまであまり馴染みのなかったアーティストや、自分好みの楽曲を、高い精度で見つけてきてくれるところが新しい。

聴く音楽を、その時々のシチュエーションと気分により、多種多様なプレイリストで使い分ける。そんな新しい音楽との接し方を、ストリーミングサービスは私たちに提供してくれた。

これに対してレコードは、A面の1曲目からB面の最後の曲まで、あらかじめ決められた楽曲を、決められた順番通りに聴くことを強いられる。自分の知らない楽曲が飛び込んでくることもなく、アルバムという単位で、主体的にアーティストの作品と向き合うことになる。

まずレコードラックから聴きたい一枚を選び出し、ターンテーブルに乗せ、帯電防止のスプレーとクリーナーで埃(ほこり)をていねいに拭き取る。それからターンテーブルを回し、おもむろに針をレコードの溝に置く。パチパチというノイズの後、しばらくしてようやく曲のイントロが聴こえてくる。そしておよそ20分後、レコードをひっくり返し、また同じ一連の手続きを繰り返す。

これが実に面倒くさい。面倒くさいのだが、この一連のプロセスを含めてアルバムを聴き通すことで、曲単位では十分に伝わってこない、アーティストのメッセージや世界観を感じることができる。

レコードラックは宝の山

レコードラックは宝の山

(写真)筆者

コンセプト・アルバム「四重人格」との出会い

筆者は中学入学とほぼ同時に洋楽に目覚め、以来、ロックを中心に様々なタイプの作品を聴いてきた。その中で、アルバムをきちんと聴き通す面白さを覚えたのは、ザ・フーという英国のバンドが1973年に発表した「四重人格(QUADROPHENIA)」というコンセプト・アルバムを、何度も繰り返し聴いた体験を通してだ。

この「四重人格」というアルバムでは、1960年代前半のロンドンに住む、労働者階級の少年の日常生活、孤独、そして絶望に向かって疾走していく姿が、アナログレコード2枚組、全17曲を通して描かれている。

そもそもは、このアルバムを忠実に映画化した「さらば青春の光(フランク・ロダム監督、1979年英国)」を、ロードショーで見たことがきっかけとなった。映画自体は主人公にあまり共感できず、それほど感銘を受けなかったものの、全編にわたって流れるザ・フーの音楽が強く印象に残り、映画を見終わったその足で近くのレコード屋に駆け込んだ。そのことを今でも覚えている。

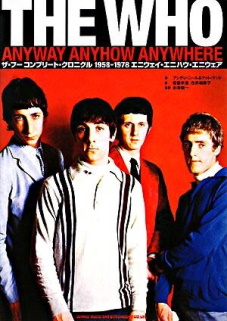

英国を代表するロックバンド「ザ・フー」(参考写真)

英国を代表するロックバンド「ザ・フー」(参考写真)

ザ・フーコンプリート・クロニクル1958-1978 : エニウェイ・エニハウ・エニウェア

(シンコーミュージック・エンタテイメント)

(出所)版元ドットコム

|

ザ・フーは、ビートルズ、ローリング・ストーンズと並ぶ、英国の3大ロックバンドの1つ。1964年7月にレコードデビュー。文学性豊かな歌詞の世界と大音量のライブ、ワイルドなステージアクション。さらにライブの最後にギターを叩き壊し、ドラムセットを破壊する過激なパフォーマンスが、怒れる若者たちの間で評判を呼び、次第に世界有数のライブバンドとして音楽シーンを席巻する。 彼らのワイルドな素行は、今でも伝説として語り継がれている。ツアー中、宿泊するホテルの部屋は、必ずと言っていいほど滅茶苦茶に破壊されてしまう。家具やテレビは窓から放り出され、トイレには爆竹が詰め込まれて爆破される始末。さらにはリムジンでホテルの正面玄関を突き破り、3人轢(ひ)いたうえにロビーを破壊し、そのまま何食わぬ顔でフロントに「スイートのキーをくれ」と言ったという逸話も残されている。 (出所)各種ネット情報などを基に筆者 |

ロックのアルバムは、互いに関係性のない楽曲が寄せ集められていることが多い。しかしこのアルバムでは、それぞれの楽曲が互いに関連を持つばかりでなく、楽曲の歌詞に沿って物語が展開していく構成となっている。

またこのアルバムには、写真家イーサン・ラッセルによる40ページにも及ぶフォト・ストーリーや、メンバー自身が書いた大まかなプロットが収録されたブックレットが封入されている。作品の心象風景とストーリーが音だけでなく、イメージ・ビジュアルからも感じ取れるよう、細部にわたって緻密な配慮が施されている。

ザ・フーの楽曲の大半を手がけたギタリストのピート・タウンゼントは、「私が最も誇りに思うザ・フーのアルバム、それが『四重人格』だ」 とコメントしている(ユニバーサル・ミュージックジャパン公式サイト)。

ストリーミングサービス全盛の現代では、こうしたコンセプト・アルバムが作られることは考えにくい。また1曲1曲をバラバラに聴いていては、この作品に込められたメッセージや、世界観を到底味わうことはできないだろう。

ストリーミングサービスは便利であるが、筆者は時として音楽を受動的、あるいは機械的に消費させられている感覚に襲われてしまう。そんな折、レコードの魅力を再発見したのだが、それは家の中でじっくりと音楽を聴くこと。そしてアーティストの表現する世界に没入するという、贅沢な時間を過ごす喜びの再発見でもあった。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!

館山 歩