「世界難民の日」を考える契機に

自分事としてとらえたい

「世界難民の日」をご存じだろうか。国連が「6月20日」をこの日に定めたのは、四半世紀近く前の2000年12月4日のことである。現在も世界ではウクライナ戦争やパレスチナ自治区ガザの紛争などが続き、難民の「増加・長期化・複雑化」が国際社会で大きな問題となっている。とはいえ、難民問題を身近なことして捉えている日本人がどれほどいるだろうか。「世界難民の日」を契機に、難民を巡る諸問題について考えてみた。

「難民条約」の誕生

第2次世界大戦後の1948年に「世界人権宣言」が採択され、全ての人々が差別されずに基本的人権を享受できることが確認された。国連加盟国の間で難民の基本的人権に対する意識が高まり、51年7月に「難民の地位に関する条約」が、67年1月には「難民の地位に関する議定書」が採択された。この二つをあわせて「難民条約」と称している。

日本が難民条約に加盟したのは、1981年になってからだ。きっかけは70年代後半、社会主義体制に移行したインドシナ3国(ベトナム、ラオス、カンボジア)から大勢の難民が粗末な木造船に乗って日本に押し寄せた、いわゆる「ボート・ピープル問題」だった。

どのような人々なのか

難民は難民条約の第1条に定義されている。その規定が難解なことから、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR=文末に注)は、「人種、宗教、国籍、政治的意見または特定の社会集団に属するという理由で、自国にいると迫害をうけるおそれがあるために他国に逃れ、国際的保護を必要とする人々」と要約している。

平時と戦時を区別していないが、戦争や内戦で他国に逃れた人々も、上記の定義に該当していれば「難民」となる。

増え続ける難民

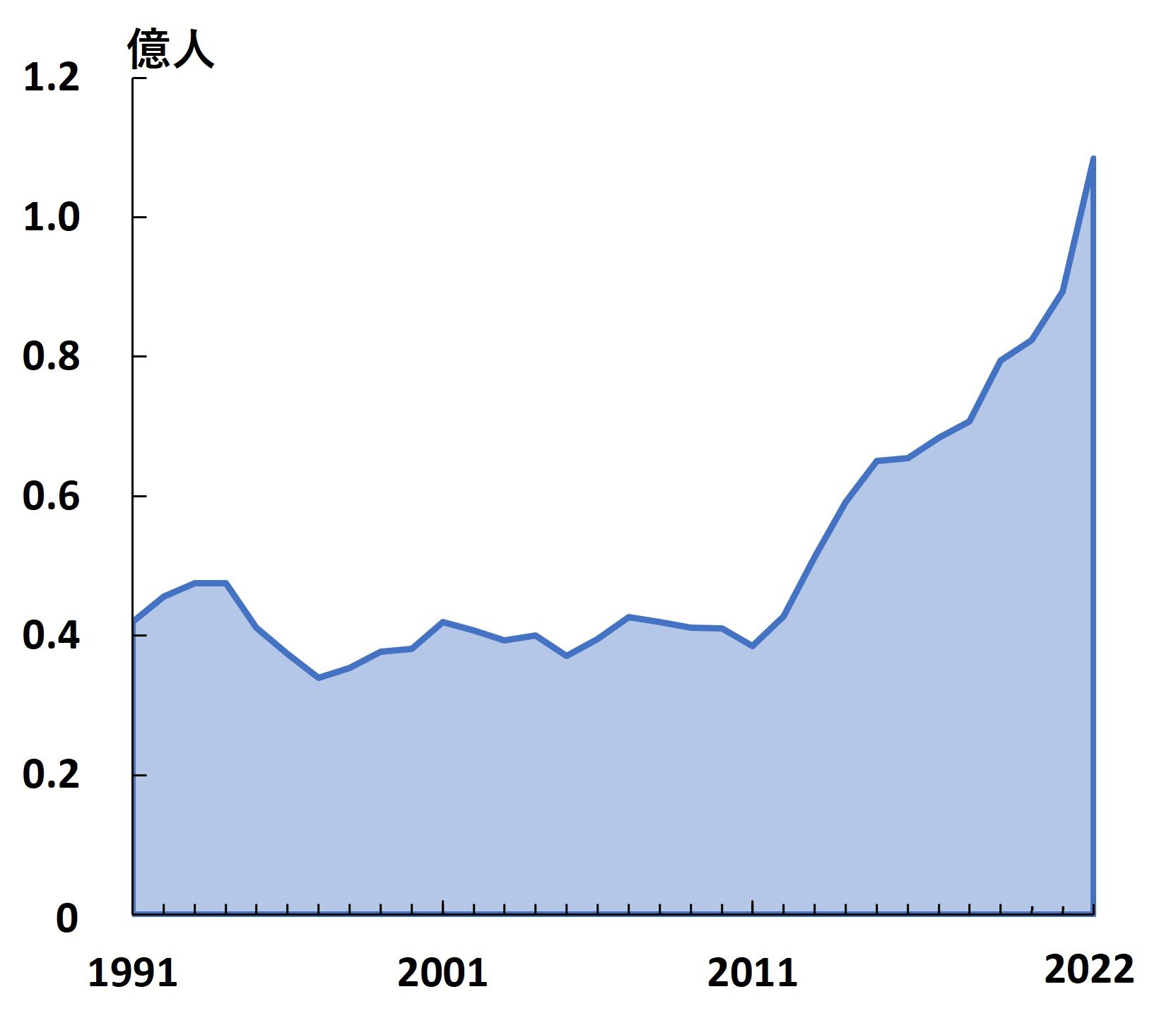

UNHCRによると、世界の難民は2022年末で1億840万人にのぼる。1990~2000年代は4000万人前後で推移していたが、国際テロ組織アルカイダによる2001年の米同時多発テロを契機として世界的に紛争が頻発。2010年ごろから難民の増加傾向が顕著になった。

アメリカを中心とした「テロとの戦争」の影響に加え、超大国の力が相対的に低下したことを受けて世界各地で民族・宗教紛争が多発。戦禍やテロで迫害や人権侵害を受け、故郷を逃れた人々が相次いだためとみられる。

増加を続ける世界の難民(出所)UNHCR「数字で見る難民情勢(2022年)」

増加を続ける世界の難民(出所)UNHCR「数字で見る難民情勢(2022年)」

日本の認定は極めて低水準

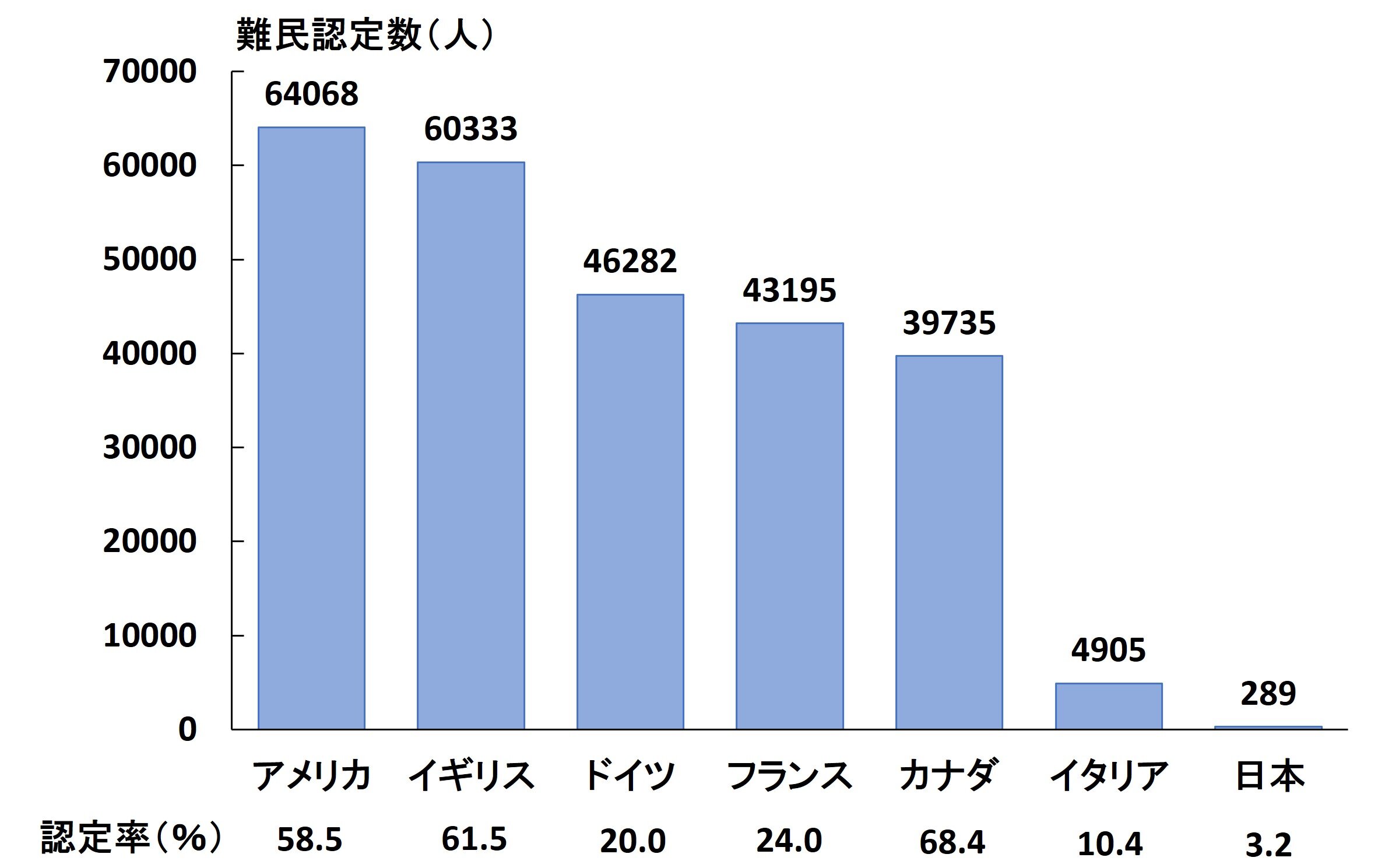

世界的に難民が増加を続けている中で、日本の難民認定は人数も認定率も国際的に極めて低水準にとどまっている。先進7カ国(G7)で比較すると、2023年の難民認定数は、1位のアメリカと2位のドイツが6万人を超え、6位のイタリアも5000人近くに上っているのに対して、最下位の日本は289人と目立って少ない。認定率も、カナダ(68.4%)イギリス(61.5%)、アメリカ(58.5%)の順に高く、6位のイタリアも10.4%と2ケタなのに、日本はわずか3.2%である。

G7各国の難民認定数と認定率(2023年)出所:UNHCR 「Refugee Data Finder」より作成

G7各国の難民認定数と認定率(2023年)出所:UNHCR 「Refugee Data Finder」より作成

認定が少ない理由は

難民条約は難民認定の具体的基準を示しておらず、認定基準は各国の判断に委ねられてきた。このためUNHCRは「難民認定ハンドブック」を発行し、「難民の地位を認定するための基準」を示した。ハンドブックに法的拘束力はないものの、各国はハンドブックの規定を参考にして認定基準を策定している。

日本の認定率の低さについて、認定基準と手続き基準の双方に問題があると、各方面から指摘を受けてきた。このため法務省の出入国在留管理庁は2023年3月、UNHCRのアドバイスに基づいた「難民該当性判断の手引き」を改定し、これに基づく難民認定を開始した。しかし、この影響を評価するにはまだ日が浅い。

客観的証拠の重視

日本での難民認定では、難民を申請した人が本国に戻った場合、誰からどのような迫害を受ける危険があるのか明らかにし、それを裏付ける客観的な資料を提出するよう求められる。合理的な判断基準のようにも思えるが、難民認定申請した人の中には本人の安全を確保したり、母国に残る家族や親族に危害が及ばないようにしたりするために、迫害の証拠書類やパスポートなどを廃棄して逃れる人も少なくない。

日本の形式的な客観的証拠の重視が、難民認定を必要以上に困難にしているとの指摘も出ている。

長い処理期間

認定処理に要する期間について、法務省の「令和5年における難民認定者数等について」には、1次審査で平均26.6カ月と記載されている。1次審査の結果に対する異議申し立てがあった場合には2次審査が行われ、1次審査と2次審査を合計すると平均3年程度を要している。実際には4~7年以上かかっているケースもあるようだ。

手続きが長引く原因の一つが、本国に帰れない理由を本人が具体的に証明しなければならないことだ。法務省のホームページにも、「申請者は難民であることについて自ら立証することが求められる」と明記されている。

問われる透明性や客観性

とはいえ、日本から遠く離れた本国で行われた迫害の事実を、申請者が具体的に立証するのは容易ではない。証拠となる提出書類を日本語で出さなければならないことや、言語によっては適切で中立的な通訳がつけられない場合もあることが、認定へのハードルを高くしている。さらに、1次審査で不認定となった場合の、2次審査の難民審査参与員の人選をしているのが、1次と同じ出入国在留管理庁であることも、透明性や客観性が問われる一因となっている。

双方に高いハードル

一方で審査する側は、申請内容の信用性を具体的な証拠に基づいて判断する必要がある。申請者から詳細な説明を受け、調査員が個人的に事実だと心証を持ったとしても、説明内容を裏付ける客観的な証拠がない限り難民とは認定できないのだ。

申請者と審査側の双方に高いハードルがある。このため、日本の難民認定が低水準にとどまっていると言えるだろう。その結果、日本は国連人権理事会から難民認定、難民保護に関して改善すべき点があるとの指摘を受けている。

受け入れのメリット・デメリット

もちろん単に基準を引き下げ、難民認定を容易にすれば良いという訳ではない。安易な難民受け入れに対しては、犯罪増加やテロの危険など安全上の問題を懸念する意見が根強い。文化や社会的習慣の違いによって地域社会で住民同士の摩擦が強まる可能性も否定できない。難民が経済的に自立するまでの支援コストなど経済面での負担もある。

だからといって、しゃくし定規に基準を当てはめ、本国に戻ればひどい迫害を受けたり生命の危険に直面したりする人を送り返すのは、人道的観点から問題があるのではないか。「人権大国・日本」をうたってきた日本の国際的評価が下がる恐れもある。難民の受け入れで短期的に経済的負担が生じたとしても、人口減少と少子高齢化による労働力不足を難民などの外国人が補って経済成長に貢献するなど、中長期的には経済的なメリットが生じることも海外では証明されている。

難民と企業をつなぐ取り組みも

難民のキャリア支援に取り組むNPO法人WELgeeは、日本に逃れてきた難民が希望を持って人生を再建するために難民人材と日本企業をつなぐための「WELgee Talents」というコーディネーション事業を行っている。また、就職することを通して難民認定申請者の在留資格を「特定活動(難民認定申請中)」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する支援にも取り組んでいる。この在留資格が得られれば、申請者の法的地位、そして生活は安定する。

WELgee代表理事の渡部カンコロンゴ清花氏は「『難民』という人間はいない。彼らは医師、弁護士、プログラマー、小学校の先生など多様なスキルや経験、志を持っている。彼らが地域や企業で活躍する事例は世界中にあり、こうした多様な持ち味が生かされないのはもったいない」と語る。さらに、「日本の難民認定は全ての審査の過程が法務省・入管の中にあるが、透明性や客観性を担保するには、独立した第三者機関を設置するなどの工夫も必要だ」と訴えている。

渡部カンコロンゴ清花氏【提供=NPO法人WELgee】

渡部カンコロンゴ清花氏【提供=NPO法人WELgee】

DEIの推進に一役

渡部氏によると、難民を採用した大手企業からは、単なる労働不足の埋め合わせを超え、異文化人材との共創で新たな海外展開や新規事業開発が促進され、ダイバーシティ(多様性)の推進や異文化交流による社員の意識改革などに役立っているとの声が出ているという。つまりDEI(多様性・公平性・包括性)の理解推進につながっているのだ。

エンジニアとしてロボット開発に取り組むアフガニスタンからの難民A氏(右)【提供=NPO法人WELgee】

エンジニアとしてロボット開発に取り組むアフガニスタンからの難民A氏(右)【提供=NPO法人WELgee】

国民が真剣に向き合うべき時期

日本はこれまで国連人権理事会から改善点を指摘されてきたのに、難民認定に消極的な制度運用を改めていない。確かに、地域社会の安全・安心を脅かしかねないといった懸念はある。一方で、難民の人権を守るとともに、難民の多様性を生かす社会づくりを進めることへの、国際的・社会的な要請は強まっている。同時に難民条約に加盟している日本は経済的メリットを享受するだけでなく、その負担と責任を国際社会の一員としてシェアする責務がある。

難民問題に国民が真剣に向き合うべき時期がきているのではないか。6月20日の「世界難民の日」を機に一人ひとりが難民問題を「自分事」として考え、理解を深めてもらいたい。

(注)1950年設立。難民や国内避難民を国際的に保護・支援し、難民問題の解決に向けて活動している国連組織。日本では緒方貞子さんが1991年~2000年に、第8代国連難民高等弁務官を務めたことで知られている。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!

大塚 哲雄