奨学金「2人に1人」の時代 ~未来担う若者へ十分な投資を~

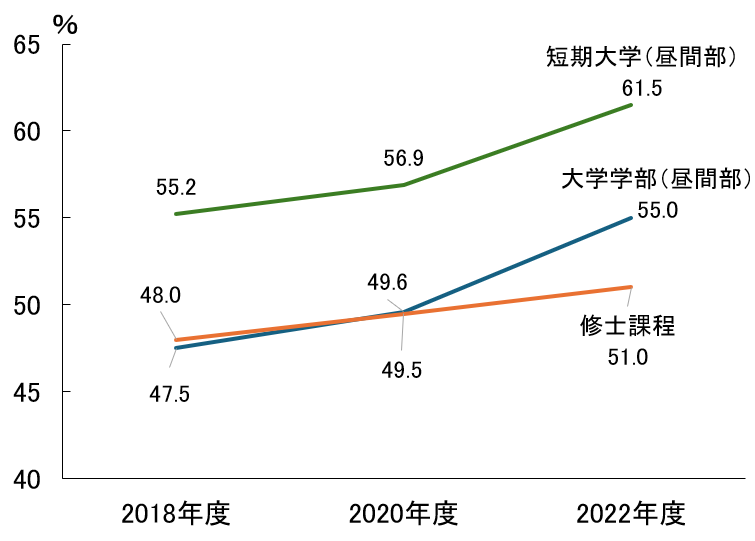

奨学金を使って学ぶ学生の割合が、上昇傾向をたどっている。いまや大学生、大学院生らの「2人に1人」が奨学金の利用者だ。ここまで普及した背景には、政府による奨学金制度の拡充があるが、日本経済の停滞によって家計の収入が増えず、教育費を奨学金に頼らざるを得ない世帯が増えた事情もあるのではないか。次代を担う若者の教育を社会でいかに支えていくべきか、奨学金制度の現状を踏まえて考えた。

利用率は20年で急上昇

独立行政法人「日本学生支援機構」のデータによると、奨学金利用率は、1999年から急激に上昇している。この年、日本学生支援機構は奨学金プランを拡充させた「きぼう21プラン」をスタートした。従来の制度より予算を拡大し、学生の審査要件も緩和したプランだ。学生が利用しやすい制度となったことが、利用を大きく後押ししたとみられる。

奨学金制度が拡充された時期の1998~99年は、大手金融機関の経営破綻が相次ぎ、金融不況とデフレが深刻化した時代にあたり、日本経済はその後、「失われた30年」とも言われる長い停滞に陥る。そうした経済状況のもと家計が圧迫され、教育費を奨学金に頼らざるを得なくなったケースも多くなったのだろう。今もなお、利用率の上昇傾向は続いている。

区分別奨学金利用率(出所)日本学生支援機構「学生生活調査(2022年度)」を基に作成

区分別奨学金利用率(出所)日本学生支援機構「学生生活調査(2022年度)」を基に作成

80年前に始まった奨学金事業

現行のような奨学金事業が始まったのは、戦時中の1943年である。当初の実施主体は大日本育英会で、53年に日本育英会に、2004年には日本学生支援機構へと引き継がれ、現在に至っている。

奨学金関連の統計などを掲載している「奨学金事業に関するデータ集」(2025年1月)によると、支援機構は奨学金事業の役割を、「意欲と能力があるにもかかわらず、経済的理由により高等教育機関における修学が難しい学生等が進学を諦めることがないよう支援すること」としている。

伝統の「貸与型」と新顔の「給付型」

支援機構の奨学金制度には、大きく分けて貸与型と給付型の2タイプがある。さらに、貸与型には、無利子で借りられる「第一種」、利子がかかる「第二種」の二つのタイプがある。第一種と第二種は、生徒の学力や家計状況などを基準に貸与するかどうかの審査が行われる。

|

生徒の学力(原則) |

年収・所得の上限 (4人世帯の場合の目安) |

||

|

給与所得世帯 |

給与所得以外の世帯 |

||

|

第一種 |

高校などの成績が5段階評価で平均3.5以上 |

800万円 |

550万円 |

|

第二種 |

高校などの成績が平均水準以上、または学修意欲がある |

1,250万円 |

900万円 |

貸与型奨学金の選考基準(出所)日本学生支援機構の資料を基に作成

*第一種において、生計維持者が住民税非課税世帯である場合等、または社会的養護を必要とする者は、学修意欲がある者として学校から推薦されれば、学力基準を満たすものとされている。

一方、給付型は返す必要のない「渡し切り」の奨学金だ。制度の創設は2017年度で、貸与型に比べて歴史が浅い。返還不要なだけに、受け取れる要件は世帯の年収などで詳細に定められている。原則として年収が住民非課税世帯やそれに準じる世帯の生徒で、一定の成績を修め、進学先で学ぶ強い意欲があることが重視されている。24年度からは、子供が3人以上の多子世帯かどうかも審査の際に考慮されるようになった。多子世帯については、25年度から授業料減免の支援も拡充された。

2023年度末までに貸与型の奨学金を利用した学生は1521万人で、17年度に始まった給付型を合わせると1589万人に上る。日本の奨学金制度が多くの学生の修学を支援してきた功績は大きい。

借入額は平均313万円

支援機構は、貸与型の奨学金は資金が循環しているという考えに基づき、利用者が返す行為を返済ではなく返還と呼ぶ。いずれにせよ、お金の貸与である以上、利用者に返す義務が課せられることに変わりはない。支援機構によると、2023年3月現在、貸与型を利用した大学生(昼間部)の平均借入額は313万円、返還期間は約15年となっている。多くの学生が、奨学金という多額の「借金」を背負って社会人としてスタートしているのだ。

貸与型を利用したある学生は、「入学した時は、お金を借りているという意識はほとんどありませんでした。卒業が近づくにつれて、この先15年も借金の返済をしなければならないと思うと気が重くなります」と話す。別の学生は、「学生時代に優秀な成績をとれば奨学金を減額してくれるといった制度があれば、もっと勉強に力が入ると思います」と語った。

2023年度の新規返還者の未返還率は2.5%と低い。未返還の理由は卒業後の低所得、失業、病気やけがが上位を占めている。こうしたやむを得ない事情で返せない人のために、日本学生支援機構は、月々の返還額を減額して返還期間を延ばす制度や、収入に応じて返還額が変わる「所得連動返還方式」などの支援策を講じている。

物足りない教育への公的支出

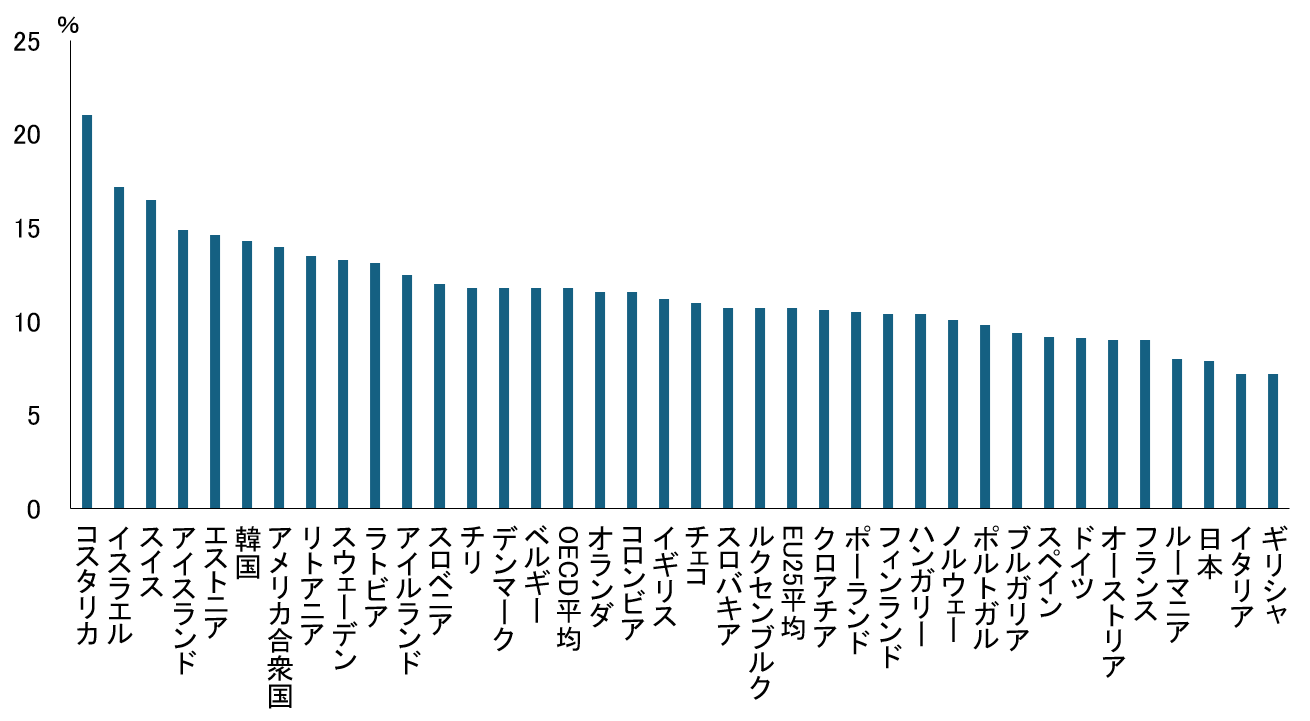

日本において、高等教育の資金の多くが学生の借金で賄われている一方、公的資金による教育費への支出はどれほどなのか。経済協力開発機構(OECD)の「図表で見る教育2024」によると、日本の一般政府支出に占める教育費の割合(2022年)は7.9%で、OECD加盟国の平均11.8%を大きく下回る。順位は下から3番目という低位だ。

政府支出に占める教育費の割合(2022年)(出所)OECD「図表で見る教育2024」を基に作成

政府支出に占める教育費の割合(2022年)(出所)OECD「図表で見る教育2024」を基に作成

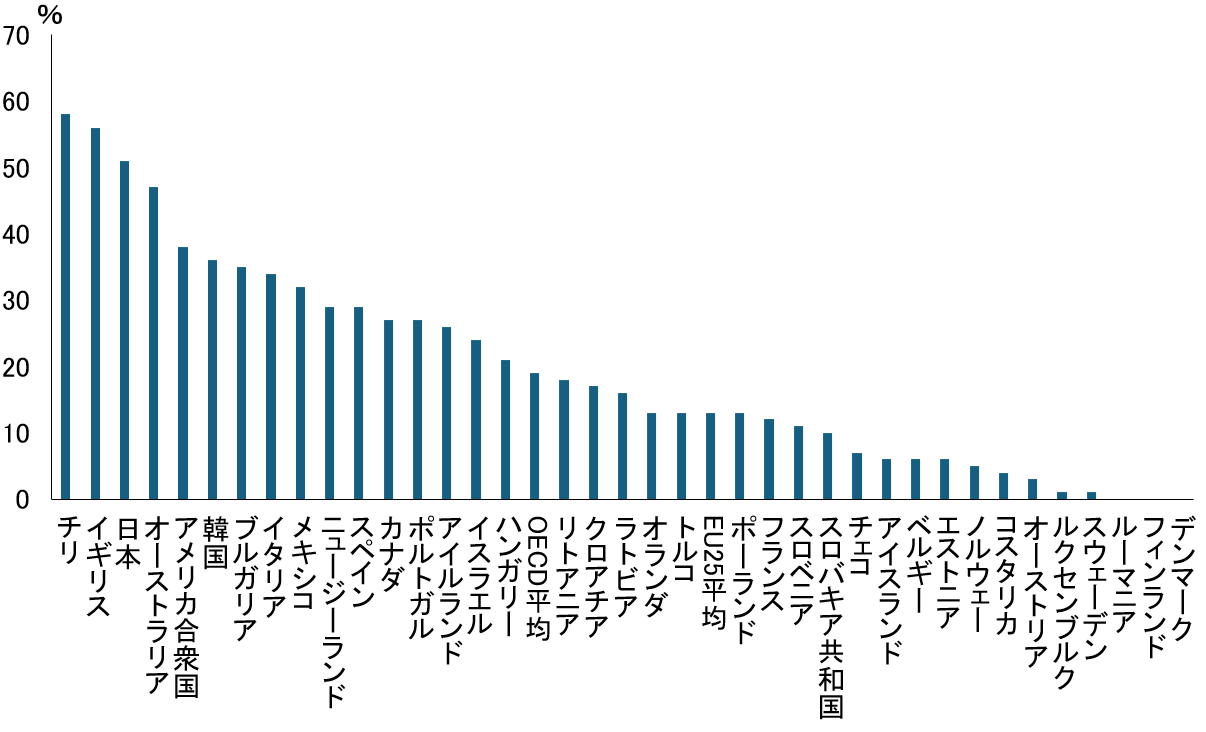

大学などの高等教育向けは1.6%で、これもOECD平均の2.8%に及ばない。公的支出が少なければ家計の負担はそれだけ重くなる。日本では、高等教育を受ける学生のいる世帯の教育費は、家計支出の51%(2021年)を占めている。これは、OECD平均の19%を大きく上回り、加盟国の上から3番目という高い負担割合となっている。資源が乏しく、少子高齢化や人口減少が進む日本では、国民の教育水準を高めて労働生産性をさらに高める必要がある。教育に対する公的支援が国際的にみて物足りないのは憂慮すべき状況と言えよう。

教育費が家計支出に占める割合(高等教育を受ける学生のいる世帯=2021年)

教育費が家計支出に占める割合(高等教育を受ける学生のいる世帯=2021年)

(出所)OECD「図表で見る教育2024」を基に作成

周知は十分か

こうした状況を日本学生支援機構はどう考えているのか。奨学事業戦略部の吉村務部長は、「奨学金制度についてよく知られていない点もある」と話す。家庭の経済格差が教育格差につながらないよう、「受けられる支援について大学進学前の早い時期に分かりやすく伝えるなど、さらなる周知活動に努めたい」としている。成績が優秀な学生の返還額軽減を望む声は、吉村氏の耳にも届いているが、減額の選考基準をどのように設定すれば公平性を保(たも)てるかといった課題が残っているという。

日本学生支援機構奨学事業戦略部の吉村務部長

日本学生支援機構奨学事業戦略部の吉村務部長

奨学金返還の支援制度も

吉村氏は奨学金の利用者に対する社会的支援の必要性も強調した。自治体や企業には、奨学金の返還支援制度などがある。就職後に勤続年数など一定の基準を満たせば、自治体や企業が奨学金の負債を肩代わりで返還したり、一部を補助したりする制度だ。返還支援を実施する自治体や企業は増加傾向にある。人手不足の中、若手戦力を確保したい自治体・企業と、借金を軽減したい若者の双方にメリットがあるためだ。

|

年度 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|

都道府県 |

5 |

23 |

26 |

31 |

32 |

32 |

33 |

36 |

42 |

47 |

|

市町村 |

97 |

181 |

263 |

324 |

349 |

428 |

487 |

615 |

717 |

816 |

奨学金の返還支援制度のある自治体数(2024年度は6月1日現在)(出所)内閣官房の資料などを基に作成

|

年度 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024(9月末) |

|

企業などの数 |

320 |

733 |

1798 |

2467 |

奨学金の代理返還制度を活用している企業などの数(出所)日本学生支援機構の資料を基に作成

例えば、福井県坂井市は2018年度から奨学金返還支援制度を実施している。財源は、ふるさと納税による寄付金だ。卒業後、坂井市に住み市内の企業などに就職することが、支援の条件という。若者への支援によって、進学や就職で離れた学生が郷里に戻る「Uターン」など、若者の流入促進を目指している。同市総合政策部の長谷川正広次長は、「ここ数年は多い年で20人に支援をしている。学生と地域の双方にメリットがある」と、手応えを感じている。

民間企業にも、返還支援制度の導入をテコに、新卒採用者が増加したケースがある。あるIT系会社では導入当初は社内から、「なぜ奨学金の返済を支援するのか」「全社員を対象とした手当の方がいい」などの声も出た。一方で支援制度が決め手となって入社を決めた人や、奨学金は利用していなくても「社員を大切にする会社だと思い入社した」という例もあり、支援制度導入による人材確保の効果は大きいようだ。とはいえ、支援制度を実施しているのは自治体の約半分、企業ではごくわずかなのが実情である。

人材育成は社会の責務

幕末、困窮を極めた長岡藩が、支藩から見舞いとして贈られた「米百俵」を食べずに学校設立の資金にあてた逸話は、人材投資の重要性を今に伝えている。エネルギーや食料資源の少ない日本にとって人材は最大の資源であり、人材を育てる教育投資の充実は喫緊の課題である。前途有望な若者が経済的な理由で進学を諦めることのないよう、奨学金の果たす役割は大きい。ただ、安易な奨学金依存は、若者に過度な返還負担を負わせる。若者への教育投資を促進し、奨学金負担を軽減することは、国、自治体、企業を含めた社会全体の責務と言えるだろう。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!

大塚 哲雄