産業革命から学び、備える(上) ~AI時代を生き抜くために~

人類の歴史において、技術革新は文明の進歩や経済発展の原動力であり、社会構造の再編を伴う大きな変革を引き起こしてきた。特に18世紀に始まった産業革命は、生産様式の変化とともに国内総生産(GDP)や労働生産性を押し上げ、所得分配や雇用構造を変化させた。現代における人工知能(AI)の進展も、同様の経済的インパクトをもたらす可能性が高い。AIが持続的に社会に受け入れられ、その潜在力を最大限発揮するためには、過去の産業革命がたどった発展の道のりを検証し、新技術普及のタイムスパンや巨額投資、産業構造の変革に伴う雇用再編などにも備える必要がある。

そこで、第1次から第3次産業革命を振り返り、AI時代に求められる対応や経済発展の姿、社会への影響を展望する。

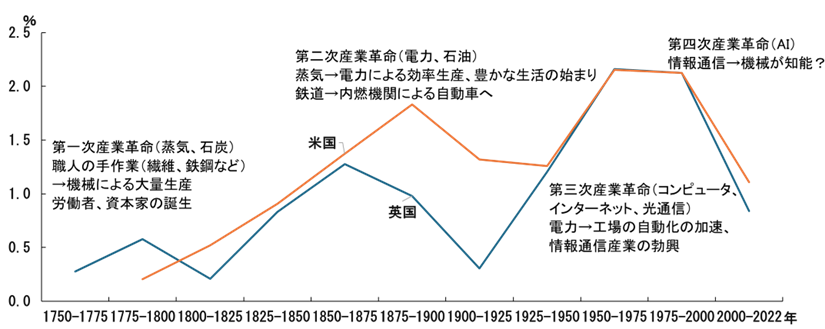

一人当たりGDP成長率(2011年米ドル基準)(資料)Maddison Project Database 2023を基に作成

蒸気と石炭の時代

18世紀後半から19世紀にかけて起きた第1次産業革命は、蒸気機関と石炭を基盤とする機械化によって、英国を中心にGDP成長率を持続的に引き上げ、労働生産性が飛躍的に向上した。生産性向上は輸出競争力の強化と海外市場拡大をもたらし、英国は「世界の工場」と称されるようになった。

ただし、技術の発明が経済社会全体へ波及するには長い時間を要し、コークス精錬法や蒸気機関車の普及に数十年単位の時間が必要だった。背景には、初期設備投資が巨額だったほか、制度的整備の遅れ、インフラ不足もあった。

こうした蒸気機関や機械設備の普及により、繊維業や鉄鋼業は機械化された。併せて、機械工・技術者・監督職など新たな熟練技能の需要が高まり、徒弟制度の再設計が進む足がかりともなった。その一方で、家内手工業に支えられていた熟練の手仕事は相対的な価値を失い、手織り工が没落。工場賃労働への編入が進んだ。短期的には賃金の下押し圧力や所得格差の拡大が生じ、実質賃金の改善が遅れた。

また、長時間勤務や労働強化が進み、雇用の質が必ずしも好転しない中、女性・児童の大量就労、労働災害や公衆衛生の悪化といった社会的な弊害が顕在化。「ラッダイト運動」といわれる機械打ち壊しなどの摩擦が各地で生じた。

この時期は、農業から工業への労働移動が進み、都市への人口集中が加速している。その過程で都市には不安定な就労や過密な居住が広がり、景気が悪化した際に失業が増加しやすい脆弱な労働市場が形づくられた。

1897年に撮影された英国の工場

1897年に撮影された英国の工場

また、旧来産業と新産業が並存する「二重構造」が長く残り、移行期には職を失った労働者の再訓練、再配置が追いつかない構造的失業が生じた。

こうした雇用問題への対応として、19世紀半ば以降には工場法や公衆衛生法の整備、友愛組合・労働組合の発足、貧民救済制度の改定など制度面の改革が進み、徐々に労働条件と生活水準の改善が進んだ。それらは、技術の普及と産業構造転換に伴う弊害に関して社会制度で対応する必要性を示したと言える。

電力と石油がもたらした変革

19世紀後半から20世紀初頭にかけて起きた第2次産業革命は、電力と石油の普及が産業構造と経済活動を大きく変えた。蒸気機関から電力、石炭から石油への動力源の転換は生産効率を一段と高め、製造コストを削減し、消費財市場を拡大した。特に自動車の普及は、鉄鋼、ゴム、石油精製、道路建設など関連産業の需要を生み、多重的な経済波及効果をもたらした。

同時に、雇用面では工場組織と技能の編成が第1次革命とは異なるレベルで根底から進んだ。電化によって機械それぞれが個別に駆動するようになったほか、照明の導入に伴う工場の昼夜稼働が可能になった。さらに、シフト制や時間規律の厳格化といった労働慣行の変化が起きた。

工程の分業化と作業標準化の徹底は、フォード生産方式の下で、熟練労働者の作業を機械による一連の手順に再編して、作業者の技能を「広く深く」から「狭く正確に」へと再構築した。結果として、単調な作業を同じスピードで長時間続ける、精神的プレッシャーも大きいライン業務に人員が大量動員された。このため、高い離職率や労災、職業病といった負の側面が目立った。その一方で、電気主任技術者など新たな技能職の需要が拡大した。

20世紀初頭の自動車工場

オフィス領域でも、電動機械や電話・タイプライターの普及が事務部門の生産性を押し上げ、女性のホワイトカラー就業の拡大を後押ししたが、工場作業と同様に職務の細分化と賃金格差を生んだ。

エジソンの電球発明から電力の全米普及までには約40年かかり、普及のカギは設備投資回収期間と消費者購買力の向上だった。トロント大学のアジェイ・アグラワル教授はこうした電力利用の普及が次の3段階を経て進行したと著書「AI経済の勝者」で指摘する。

生産の価値構造を変える

詳しく見てみよう。アグラワル教授が指摘した電力普及の第1段階に当たる「ポイントソリューション(特定の課題やニーズに対する解決策)」は、既存作業の置き換えにとどまる。例えば、昼間に電力料金が安くなることに着目して電気モーターが発明され、蒸気機関の欠点克服やコスト削減を目的として動力源を単純に入れ替えるような事例がこれに該当する。

第2段階の「アプリケーションソリューション(特定の業務課題・ニーズ解決のためソフトウェアやシステムを組み合わせて提供する解決策)」は、生産性の向上や部分的な付加価値の創出を目指す。電気モーターの場合、電源のオン・オフを容易に行えるため、必要に応じて動力供給を調整できる。この特長を活かしたモーター内蔵の機械が開発され、そうした機械装置への交換が進み、工程の効率化が実現する。

第3段階の「システムソリューション(企業や組織が抱える課題・ニーズ解決のためシステム構築・運用などを包括支援するサービス)」は、ビジネスモデルそのものを変革し、新たな市場を形成する。電気モーターの特性を前提に工場全体を再設計し、流れ作業を導入することで、生産の価値構造そのものを変えるような取り組みがその典型である。

この3段階は、雇用に対してもそれぞれ異なる圧力を与えた。ポイントソリューション段階では、蒸気から電気への置換に伴い、旧来工程の職種の縮小が局所的に生じ、構造的失業や賃金の一時的な下押しが発生した。アプリケーションソリューション段階では、工程ごとの最適化が現場労働者の職務範囲を狭めて細分化し、生産性を引き上げた。そしてライン作業者が大量に採用された。また、保全や治具設計、品質保証といった周辺技能の雇用が増加した。

システムソリューションの段階では、電力の本格利用に伴って新たなビジネスモデルが生まれ、調達から物流、販売・アフターサービスに至るバリューチェーンが再編された。これによりサプライヤーが階層化し、販売網が展開された。さらに、道路建設や都市のインフラ整備など公共事業が拡充され、補完的な業務の雇用創出も一挙に進んだ。経済社会の抜本的な変革に伴い新たな職種が生まれる一方で、馬車輸送や蹄鉄、飼料などを提供する旧来の職種は急速に縮小し、地域によっては産業転換の遅れが失業と人口流出を招いた。

大衆市場を形成

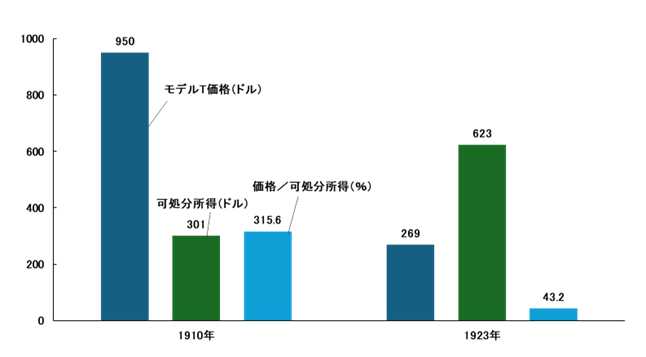

電力普及による生産効率化が可能になると、自動車会社フォードは自動車の標準規格化を進めるとともに大量生産による「規模の経済」よって「T型フォード」の価格を劇的に引き下げ、大衆市場を創出した。この価格低下は可処分所得に占める自動車価格の比率を縮小させ、耐久消費財の普及を加速させた。

その裏側では、生産ラインの速度管理や作業監督の厳格化が労働者の自律性を低下させ、労使のあつれきを強めた。こうした事態を受けて企業は高い離職や欠勤を抑えるために賃金水準の引き上げや福利厚生の導入に踏み切り、やがて自動車産業を中心に労働組合が組織化された。大量生産や生産性向上の成果を労使交渉で分配する制度が整っていく。ただ、景気後退時には需要急減がそのまま雇用調整に跳ね返るという循環的な側面も露呈した。

T型フォードの価格と米国の可処分所得の推移 (出所) Robert Gordon "The Rise and Fall of American Growth"

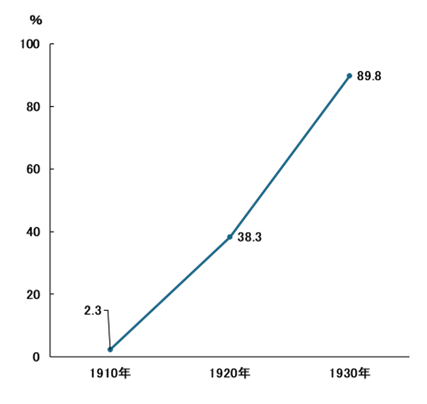

自動車の世帯普及率は1910年の2.3%から20年間で89.8%と、約40倍に伸び、GDP成長の一因となった。賃金の上昇と耐久消費財の普及が人々の生活水準を押し上げたほか、自動車社会の定着により、道路網の整備やトラックによる物流が急拡大した。

これらは、第3段階「システムソリューション」の典型と言え、産業構造だけでなく米国人のライフスタイルが大きく変化した。自動車の普及は小売や観光、建設などさまざま産業で新旧の職種の入れ替わりや雇用再編を進めた。地域レベルでは、自動車産業の集積地帯に熟練・半熟練労働が集中。その一方で、馬車関連など急速に縮小した旧来産業に依存し構造転換の遅れた地域は長期失業の拡大を招くなど、現代にも通じる雇用問題が顕在化した。

自動車の世帯普及率(出所) Robert Gordon "The Rise and Fall of American Growth"

第1次、第2次の産業革命は、産業構造やライフスタイルを一変させ、職業・雇用にも大きな変革をもたらした。次回「下」では、コンピューターやインターネットによる経済社会の変革を振り返った上で、今後訪れるAI社会に向けた備えやビジョンを展望する。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!

新西 誠人