AIによる雇用影響、格差に備える

技術革新は経済発展の原動力であり、18世紀の産業革命から現代まで連綿と続く進歩は社会構造にも大きな変革をもたらしてきた。新西誠人客員主任研究員(多摩大学准教授)が論考「産業革命から学び、備える~AI時代に求められるビジョン~」で示した変革への備えや将来ビジョンを踏まえ、今回はAIが雇用・労働に与える影響、避けられないであろう格差拡大への対応に焦点を当てて考察する。

技術的失業と創造的破壊の時間軸

まずは、技術革新に伴って発生する失業や、新たな職業が生まれることで進む経済の新陳代謝に関し、古典的な考察を振り返っておきたい。マクロ経済学の中興の祖であるジョン・メイナード・ケインズは、新技術が省力化を促した結果発生する短期的な失業や、その「痛み」を明らかにした。「技術的失業」とも呼ばれ、研究対象と位置づけられてきた。技術的失業の例を挙げると、英国の産業革命期に蒸気機関を活用した紡績業の自動化より職を失った手織り工が、その代表だろう。

技術的失業が発生したのちに、これまでの生産手段が組み替えられ、経済の新陳代謝が起きて経済が拡大する。ケインズと同じ年に産まれた経済学者のヨーゼフ・シュンペーターは、これを「創造的破壊」と呼んだ。その過程では、旧来型の職業が消える一方で、技術革新に対応するための新しい職業が生まれる。例えば、電気の普及は街路に建てられたガス灯の点灯夫という仕事を奪ったが、電気工事士という新しい仕事を生み出した。

ここで注目すべきは、「短期的」な失業がどの程度の期間なのか、という視点である。歴史を振り返ると、経済的な貧困は数十年にわたる可能性がある。また、経済格差は親から子にある程度引き継がれるため、技術的失業で生じた困窮は数世代にわたって続くこともある(注1)。数世代は経済史からみると「短期的」かもしれないが、人の一生よりも長い。十分に長期的である。

人の仕事をどの程度置き換えるか

失業の期間だけではなく、新技術が置き換えてしまう仕事の範囲も重要である。仮に失業期間が長くても、失業者数が少なければ影響は小さいため、経済全体ではそれほどの痛手にはならない、という議論も成立する。

マサチューセッツ工科大学のデイビッド・H・オーター教授らの研究「The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration(近年の技術変化におけるスキルの変容:実証的探究)」によると、デジタル化を促進した20世紀後半のIT革命は、定型的な作業に従事する労働者の雇用を脅かし、新技術がそれらの雇用を代替した。身の回りを見渡すと、企業における給与計算といった定型的な作業が自動化された一方、人事異動や評価などの非定型的な作業は依然として人間が行っており、ビジネス・パーソンからみても、オーター教授の類型はふに落ちるのではないだろうか。

AIが雇用に与える実際の影響はどのように評価されているのだろうか。オックスフォード大学のカール・B・フレイ教授とマイケル・A・オズボーン教授が行った2017年の研究「The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?(雇用の未来:仕事はコンピューター化にどの程度影響を受けるのか)」は、AIと人間の代替性に関する研究の嚆矢(こうし)とされる。

彼らは、米国の労働者の47%がAIを含むコンピューターに代替され得ると指摘した。労働者のほぼ半数というインパクトの大きさから、メディア等にも頻繁に取り上げられた。もっとも、この研究では、AI等に置き換わるタスクが少しでもあると、その仕事が丸々なくなってしまうという大胆な仮定が採用されている。

例えば、スーパーにおいてレジ打ちが自動レジに代替されると店員という仕事がなくなると仮定されている。実際には、スーパー店員は品だしや総菜調理といった別のタスクに従事すればよいため店員という仕事はなくならないだろう。

(出所)Adobe Stock =AIによる生成

このような大胆な仮定を現実に即した形に変えた上で、影響を再推計した研究も発表されている。ドイツの研究機関ZEWの研究者であるメラニー・アルンツらによる研究(注2、3)や経済協力開発機構(OCED)のリポート(注4)は、職業が丸ごと代替されるのではなく、タスクの一部が代替されるという現実的な仮定のもとで再推計した。これらの研究結果によると、米国人労働者の代替率は9%程度にとどまる。

このように、AIによる脅威の見通しは前提の置き方に大きく左右される。ただし、9%という数字は相対的に小さいとはいえ、10人に1人が失業するとなれば無視できる数値ではない。いずれにせよ、AIはこれまでの新技術よりも幅広いタスクを実行できるため、これまで経験したことのない広範囲な労働者の代替が生じる可能性を秘めている。

経済にプラスなのか

AIは失業を生むという「負」の側面を持つ一方、生産性を引き上げるという「正」の効果も併せ持つ。そのため、国内総生産(GDP)など経済全体に与える影響がプラスなのかマイナスなのかは、両者の綱引きによって決まる。

(出所)Adobe Stock =AIによる生成

名古屋大学の工藤教孝教授と一橋大学の宮本弘曉教授による研究「Robots, AI, and Unemployment(ロボットとAI、失業)」(注5)は、AIやロボットの実用化に伴う影響に関して、失業による「負の影響」と生産性上昇による「正の影響」をはじき出し、経済全体にプラスになるための条件を論じている。

この研究では、ロボットがルーティン・ワークに従事する労働者を代替し、AIが頭脳労働に従事する高スキル労働者を代替すると仮定。AI導入に伴う高スキル労働者の生産性(全要素生産性)の伸びが2倍以下の場合は、失業率上昇による負の影響を打ち消すことができず、AI導入前と比べてGDPは幾分減少する。そして、生産性が3倍に上昇する場合には、プラスの影響が勝ってGDPが増加し、経済を拡大させる。つまり、AIが生産性を大きく引き上げるほど優秀な存在たり得なければ、失業者の増大によるマイナスを相殺しきれないことを意味している。

AIは生産性を2倍や3倍に向上させ得るのだろうか?ノーベル経済学賞を受賞した経済学者の1人であるマサチューセッツ工科大学のダロン・アセモグル教授によると、今後10年間でAIが生産性を0.66%ポイント押し上げる(注6)。OECDが行った研究結果のサーベイ(注7)によると、アセモグル教授の試算は控え目だといえるが、最も楽観的な試算に基づいたとしても、数年程度で生産性が2倍~3倍になるのは現実的ではなさそうだ。

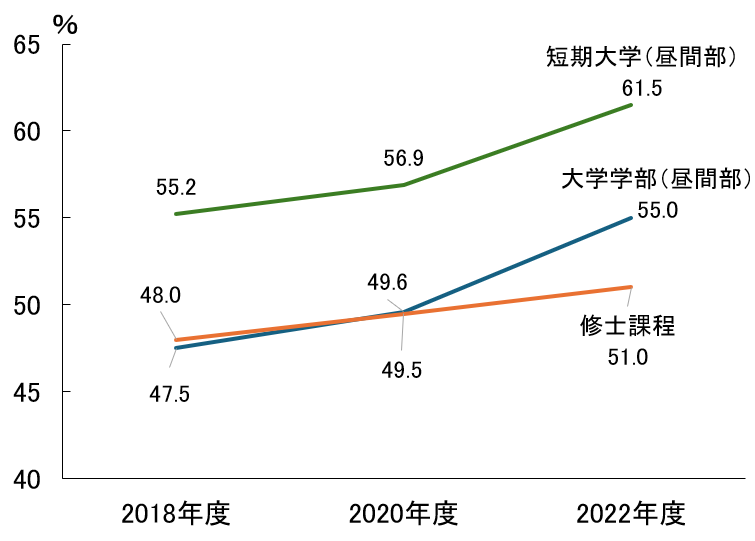

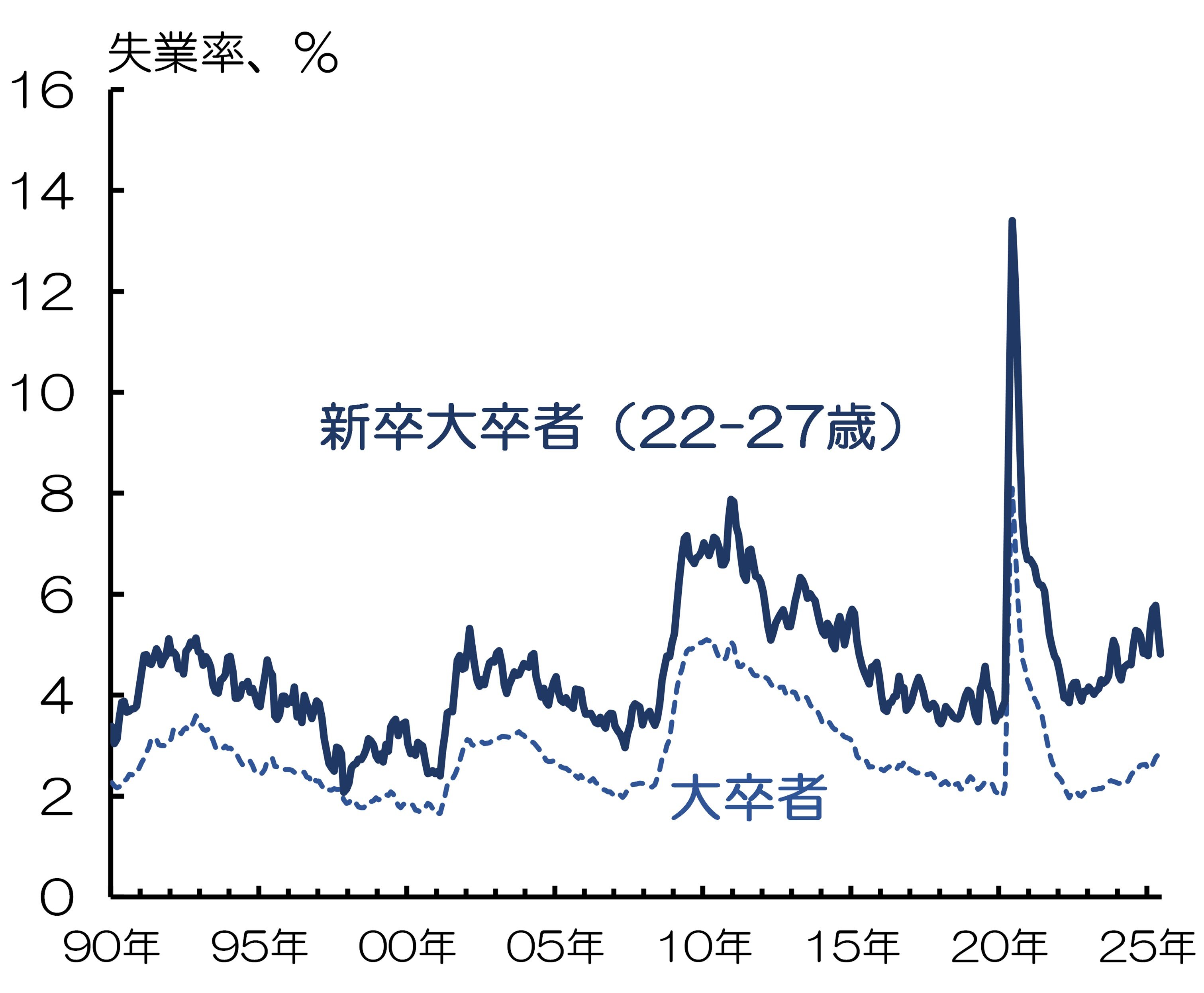

大学新卒と大卒(新卒+既卒)の失業率(出所)ニューヨーク連邦準備銀行の統計を基に作成

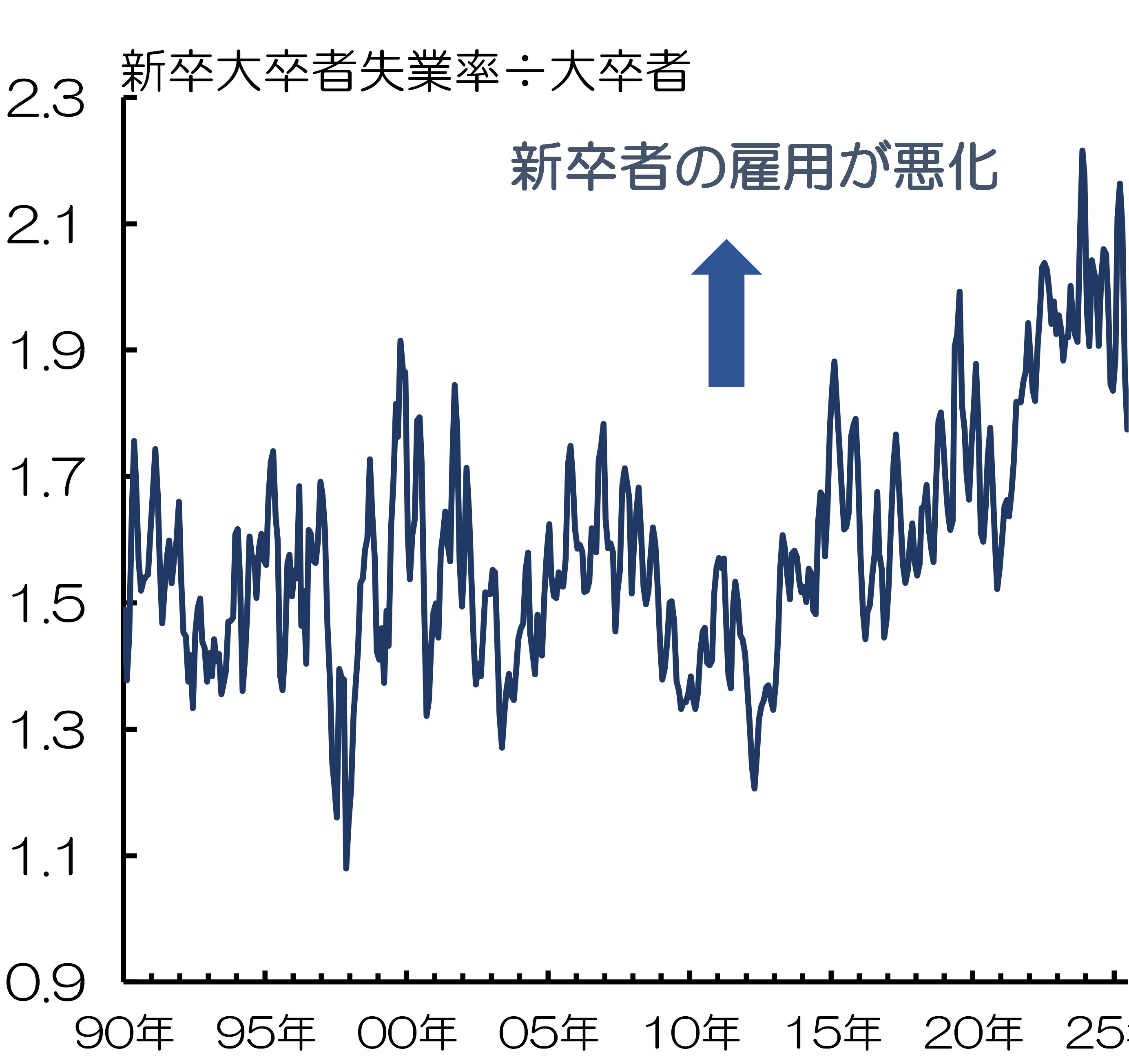

新卒と大卒の失業率比較(出所)ニューヨーク連邦準備銀行の統計を基に作成

AIは経済格差を拡大させる可能性もある。高スキル労働者のうち、AIを使いこなすことができる労働者や資産家が恩恵を受け、高スキル労働に対する需要が一段と高まり、高い収入が得られるだろう。これに対してAIを導入した場合のコストよりも低い賃金で働いている労働者は、AIに代替されない。すなわち、所得分布の二極化が進み、経済格差が広がる。

なお、米国では大学新卒の失業率が、新卒と既卒を合わせた大卒失業率よりも速いペースで上昇している。ホワイトカラー・エントリー職の失業率が上がり始め、AIの影響だという声が挙がっている。企業経営者からも雇用削減を示唆するようなコメントが聞かれるなど、社会問題化する兆しがみられる。

AI時代に備えた政策を

ここまで、AIが幅広い労働者の仕事を奪う可能性があること、AIが生産性を著しく引き上げない場合には経済のパイが一時的に小さくなるかもしれないこと、AIは経済格差を拡大させるリスクを持っていることを見てきた。このような大変革の下で求められる政策、個人・企業の備えについて考えておきたい。

第一に、おのおのがリスキリングによって容易にAIに代替されないタスクを遂行する能力を高め、AIに代替されないようにすることである。政策的には労働者がリスキリングを主体的に行うような制度の設計が求められ、ジョブ型雇用制度の拡充が候補になるだろう。メンバーシップ型雇用は終身雇用が前提であるため、企業特有のスキル蓄積が重視され、学び直しによる人的資本投資が限られる傾向にあるためだ。AIがタスクだけではなく仕事全体を奪い、失業が社会問題化した場合にも、こうした労働市場改革は転職を容易にし、社会全体での人的資源配分を効率化するだろう。

第二に、社会保障などを通じた所得分配政策を強化することで経済格差が広がらないようにすることが求められる。過去の技術革新の歴史を振り返ると、労働者の職を奪うような技術革新の際にはギルドや市民の暴動が発生することもあった。中近世と比べると、労働者に参政権が与えられたことで発言力が拡大しているため、政治的なインパクトも計り知れない。実際、IT革命やそれに伴うグローバル分業体制の促進は、中流階級の空洞化を招き、ポピュリズムの土壌となったという指摘も散見される。AIによる利益を社会に幅広く分配し、経済格差が固定化しないような税制改革等が必要だろう。

(注1)産業革命を含む、過去の歴史的経緯については、新西誠人客員主任研究員(多摩大学准教授)による「産業革命から学び、備える~AI時代を生き抜くために」を参照。中近世以前の技術革新が社会にあたえた影響については、英オックスフォード大学教授カール・B・フレイの「テクノロジーの世界経済史 ビル・ゲイツのパラドックス」が詳しい。

(注2)Arntz, M., Gregory, T. & Zierahn, U. (2016). The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Anakysis, OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 189, OECD.

(注3)Arntz, M., Gregory, T. & Zierahn, U. (2017). Revisiting the Risk of Automation, Economics Letters, 159, pp.157-160.

(注4)OECD (2016). Automation and Independent Work in a Digital Economy, Policy Brief on the Future of Work.

(注5)Kudoh, N. & Miyamoto, H. (2025). Robots, AI, and Unemployment, Journal of Economic Dynamics and Control, 174, 105069.

(注6)Acemoglu, D. (2024). The Simple Macroeconomics of AI, Working Paper 32487, National Bureau of Economic Research.

(注7)OECD (2024). Miracle or Myth? Assessing the Macroeconomic Productivity Gains from Artificial Intelligence, OECD Artificial Intelligence Papers No. 29, OECD Publishing.

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!