二重価格は共生する観光の妙手か

好調なインバウンド(訪日外国人)需要を背景に、人気観光地で混雑などの「観光公害」や物価高騰が問題になっている。観光収入が地域を潤すメリットがある一方、外国人基準の高価格が、住民の生活を脅かしかねないとの懸念も広がってきた。こうした中、外国人向け料金を割高にし、地域住民や日本人と差をつける「二重価格」を導入する動きが見られる。不公平な価格差別なのか、持続可能な観光立国を実現する妙手なのか。国内外の事例から、二重価格の功罪とあるべき姿を探った。

年間6000万人目標と摩擦

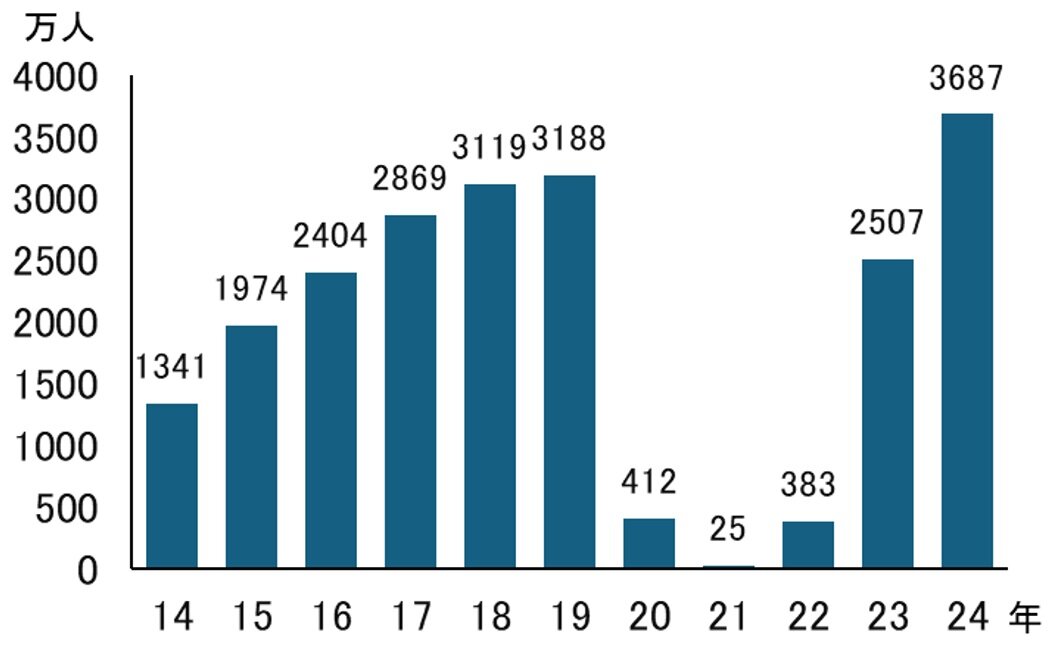

日本政府は観光立国の実現を目指し、2030年に訪日外国人6000万人を実現する高い目標を掲げている。24年の外国人観光客数は、コロナ禍前を大きく上回る3687万人で過去最高を更新した。25年も前年を上回る好調なペースだ。

訪日外国人の推移(出所)日本政府観光局のデータを基に作成

日本ファンのリピーターが増えるにつれ、インバウンドの恩恵は東京、大阪、京都などの主要都市から地方都市、さらに小規模観光地へと波及している。経済効果が全国に広がるのは歓迎だが、同時に副作用も生じている。観光地の混雑や外国人と地域住民との摩擦といった観光公害のほか、円安で購買力の強い外国人向けの価格設定が物価高を招いている。日本のインバウンド戦略に死角はないのだろうか。

高くしても外国人には「安い」

インバウンドを巡って注目されているのが二重価格である。例えば、今年7月にオープンした自然体験型テーマパーク「ジャングリア沖縄」は、1日券の価格を国内在住者6930円(大人、税込み)、訪日外国人など非在住者8800円(同)と差をつけた。この価格でも海外のテーマパークより割安で、購買力の高い外国人の需要は落ちないと見込んだようだ。

ジャングリア沖縄

「インバウンド価格」はテーマパークなどに限らない。外国人に人気の東京・豊洲市場内の飲食店街では、5000円を超える海鮮丼も珍しくない。インバウンドをもじって「インバウン丼」とも呼ばれる。1杯2万円ほどの高級ウニ丼は、特に訪日客に人気という。外国人は高級料理に舌鼓を打ち、日本の庶民はファストフードで腹を満たす......。そんな格差への不満を背景に、二重価格導入を求める声が国内で高まるかもしれない。

二重価格導入のワケ

二重価格導入の最大の理由は、オーバーツーリズム対策である。価格を上げることで、観光客の急増による混雑や生活への影響を緩和する狙いがある。人気観光地で観光公害が深刻化している。京都の祇園で芸舞妓(まいこ)を追いかけ回して撮影する「パパラッチ」、富士山周辺での迷惑な撮影、人気アニメに登場する鎌倉市内の踏切内への立ち入り......。こうしたことが後を絶たない。

文化財保護や清掃・警備の費用がかさみ、自治体や事業者は「コストを誰が担うか」という問題に直面している。外国人向けの入場料などを値上げして、観光客抑制と施設などの維持・保全費用の確保を両立させる動きが広がっている。

地元価格を守るには

インバウンド需要で飲食店や宿泊施設の価格が高騰し、地元住民が利用しにくくなる現象は「価格排除」と呼ばれる。北海道ニセコや沖縄のリゾート地域では、地元住民から自分の街で「外食できない」「ホテルが取れない」といった声が上がり、「住民割」や日本人向け料金を設定して地域社会の生活を守る動きが出ている。これらは単なる「安売り」ではなく、地域の文化や生活の持続性を確保するための「社会的投資」と言っていいだろう。

ツーリストプライス

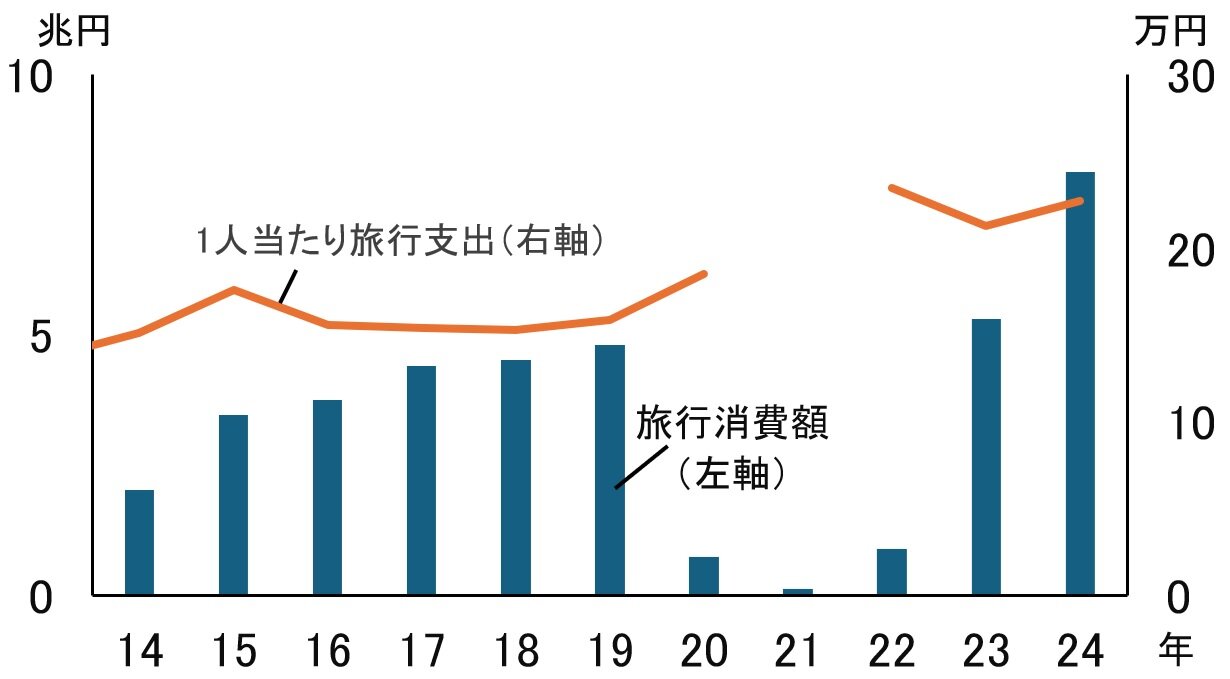

為替相場が円安となっていることや訪日客に富裕層が多い影響で、訪日外国人の購買力と支出意欲は高い。このため一定の価格差をつけても需要が減りにくいとされる。観光庁によると、2024年の訪日外国人旅行消費額は8兆1395億円と過去最高で、1人当たりの旅行支出も22.7万円と3年連続で20万円を超えた。25年も訪日外国人客の消費は高水準で推移している。

訪日外国人の旅行消費額と1人当たり旅行支出(出所)観光庁のデータをもとに作成

また、海外では「ローカルプライス」と「ツーリストプライス」が併存する地域が多く、日本で二重価格を導入しても理解されやすい。二重価格を推進しやすい環境は整ってきたといえるだろう。

学術的にも合理的な手法

インバウンドに関わる二重価格の多くは、産業組織論に言う3分類の「第3級価格差別」に該当するとみられる。年齢・地域・時間帯など消費者の属性によって価格設定を変える方式だ。ちなみに、「第1級」は繁忙期にホテルが宿泊料を高く設定するといったケース、「第2級」はパック旅行の方が個人手配よりも安上がりになるケースなどを指す。

価格の「差別」という言葉は分断や排除を連想させるが、経済学では単一価格では取り込めない消費層を市場に呼び込めるプラス面があるとされる。裕福な人もそうでない人も商品やサービスを享受でき、全体の社会的厚生や経済的合理性を高める可能性がある。学術的な知見に基づいて仕組みを上手に設計できれば、排除ではなく「共生」を実現する手段になり得るのではないか。

海外では

海外には二重価格の例が多く、メリットと課題の双方が浮かび上がっている。

エジプトのピラミッド、インドのタージ・マハル、タイのエメラルド寺院(ワット・ブラケオ)などでは、外国人の入場料などを割高にしている。対象は著名な観光名所だけでなく、国立公園や博物館など幅広い。最大の狙いは観光資源の維持費を確保しつつ、自国民も利用できるようにする点にある。観光客数を抑制し観光公害を防ぐ狙いもある。

観光客でにぎわうエジプトのピラミッド

海外の観光客からは「差別的だ」などの批判もあるという。「国民の税金で維持されているため」(タイ政府)などの説明をしているほか、インド政府はオンライン予約割引やガイド付き特典など、価格差に応じて付加価値をつける工夫もしている。文化財保護に理解を求める説明と、価格差に納得してもらうための工夫が共通の課題となっている。

SNS時代の視点も重要

SNS時代は、価格差自体よりも「説明不足」や「不透明感」への疑念がいわゆる炎上の引き金になりやすい。二重価格に一定の理由や合理性があったとしても、丁寧な説明や透明性を高める方策を講じないと風評被害を招くリスクが高まる。

このため、欧米では観光施設の居住者割引や国立公園の年間パス制などのルールを明文化し、透明性の確保に努めている。日本が二重価格を導入・拡大する際には、こうした海外の経験や教訓に学ぶことが重要となる。

日本でも進む動き

日本でも京都や鎌倉など人気観光地を中心に、寺院拝観料や宿泊施設、アクティビティ料金などで「訪日客価格」と「国内客価格」を分ける動きが出ている。外国人向けに高い料金を設定するものや、その逆に「地域住民割引」や「県民デー」など、日本人側への優遇措置を取るケースがある。これまでのところ、運用方法を透明化し、値上げの理由や使途(保全費・人件費など)を説明することで、おおむね理解を得られているという。

日本の神社仏閣にも「二重価格」が広がってきた(イメージ)

日本の神社仏閣にも「二重価格」が広がってきた(イメージ)

とはいえ課題は多い。価格差だけで観光客のマナー改善や環境負荷の軽減が目に見えて進むわけではない。一定の規制や受け入れ体制の見直しを同時に行う必要がある。自治体や施設ごとに対応や基準がバラバラになり、利用者を戸惑わせる恐れもある。混乱防止に向けて観光庁などがガイドラインを整備することも一案ではないか。

持続可能な観光とは

二重価格の今後を占う上でポイントとなるのは、サステナブルツーリズム(持続可能な観光)という考え方だ。ただ料金を上げるだけでは、訪日客離れを招く恐れがある。

高い料金への理解を得るためのカギが、「体験の質」と「価格差」の連動だ。料金の高い外国人向けには多言語解説や文化体験ガイド、混雑回避サービスなどを付加することで料金への納得感を高める。一方、地元住民には割安な価格で頻繁な利用を促し、地域文化の担い手としての役割を強化する。こうした「プラスの付加価値」によって、差別感ではなく「選択肢の多様性」と受け止めてもらえるようにすることが求められよう。

テクノロジーの活用も有望なツールだ。例えばQR決済やアプリを使えば、居住地や属性に応じた柔軟な料金設定や決済が可能となり、窓口の煩雑な手続きを簡略化できる。AI(人工知能)やビッグデータで観光需要のピークや属性を把握し、リアルタイムで最適な価格を提示する「次世代型二重価格」の実現も夢ではない。

排除ではなく共生のツールに

重要なのは「共生」という視点だ。二重価格は外国人観光客を排除する仕組みではなく、観光資源を守り地域社会を持続可能にする「調整弁」として機能させるべきだ。

ただ「誰かが損をしている」という風評が広がれば制度は瓦解(がかい)する恐れがある。公平性・透明性の確保が欠かせない。料金差の根拠や使途を明確にし、データに基づいた効果検証を行い、批判や疑問に対して説明を尽くすことが大切だ。

「日本らしさ」をどう組み込むかも課題だろう。外国人に特別な体験を提供し、「オモテナシ」というプラスの価値を加えることで割高感を和らげる工夫が求められる。他方、地元住民には気軽に利用できる価格や優先枠を設定し、疎外しないことが重要だ。「日本型二重価格」が世界で理解され、持続可能な観光立国の実現に寄与することを期待したい。

日本らしい「オモテナシ」が価値を生む(イメージ)

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!

芳賀 裕理