再エネ電力普及のために...

=蓄電池とデジタル技術を融合=

日本ガイシとリコーは2023年2月1日、太陽光発電などを活用した電力分野の事業開発を進めるため、合弁会社「NR-Power Lab株式会社」を設立すると発表した。蓄電池やブロックチェーンなどの技術を組み合わせることで、再生可能エネルギー(再エネ)の安定供給に取り組む。新会社が活用する技術の多くは、岐阜県恵那市の地域新電力「恵那電力」で実証実験が行われたという。関係者への取材を基に、次世代電力システムの可能性と課題を探った。

再エネ普及に冷や水

中心気圧870ヘクトパスカル、最大瞬間風速90メートル毎秒の超大型台風が接近...。環境省が2019年に公開した「2100年未来の天気予報」に登場する1シーンだ。1959年に三重県や愛知県を襲い、5000人を超える死者・行方不明者を出した伊勢湾台風でも最大風速は80メートル前後だったとされる。現実に起きたら、いったいどれほどの被害が生じるだろうか。こうした災害リスクを高めることが、地球温暖化の恐ろしい点だ。

そうした事態を避けようと、近年は再エネ拡大への機運が世界的に盛り上がっていた。それに冷や水を浴びせたのがロシアによるウクライナ侵攻だ。ロシアが主要産出国の一角を占める天然ガスや石油の安定供給が大きく揺らぎ、再エネ普及にも逆風が吹いた。

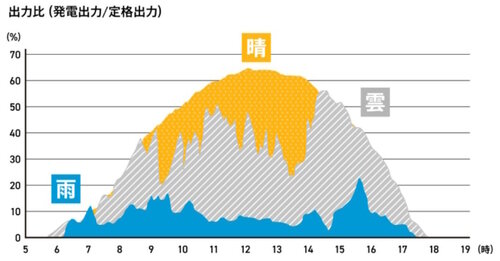

一見すると、化石燃料の高騰は再エネの利用を後押ししそうに思える。そうならないのは、再エネの主役である太陽光と風力が、どちらも季節や天候、時間帯などによって発電量が左右され不安定だからだ。現状では、柔軟に供給量を調整できる天然ガス火力などとセットで使う必要があるのだ。

需給が崩れると大停電も

もう少し説明が必要だろう。電力事業の難しさは、電気の需要と供給を常に一致させていなければならない点にある。普通の商品では、しばしば「在庫」や「欠品」が発生する。しかし、電力事業では需要と供給のバランスが崩れた瞬間、大規模停電(ブラックアウト)が発生しかねないのだ。

2011年の東日本大震災直後や22年冬に、日本の電力会社が節電を呼びかけたのも、利用量が発電量を上回る事態を恐れたからだ。逆に、発電量が利用量を上回る場合も電力網にダメージを与え、ブラックアウトを引き起こしてしまう。実際、米カリフォルニア州などではそうした事故が起きた。

天候・時間帯による太陽光発電量の変動イメージ

(出所)東京電力

家庭や企業で使われる電気の量は目まぐるしく変わる。そこで大手電力会社はその傾向を長年の経験からつかみ、必要な発電量を予測して調整してきた。具体的には、発電量を急に変えることができない原子力発電などを「ベース電源」とし、需要に合わせて調整しやすい天然ガス火力などと組み合わせる。こうすることで電力の過不足を避けてきたのだ。

しかし、ここに太陽光発電や風力発電が加わったことで、調整の難易度が一気に上がった。再エネは天候によって発電量が変動しやすいうえ、大手電力会社の管理下にない個人や企業の発電機まで既存の電力網に接続されたからだ。

こうした問題への対策の1つが、発電量を調整しやすく排出する二酸化炭素(CO2)も比較的少ない天然ガス火力の活用だった。特に再エネ普及に熱心な欧州では、天然ガスを液化して船で運ばなくても、ロシアからパイプラインで直接運ぶことができた。このため天然ガスの利用を増やしていたが、ロシアのウクライナ侵攻で見直しを迫られている。

電気を貯めて使うには

再エネの利用を増やすには、どうすればよいのか。さまざまな方法が模索されているが、その1つが「余る時には貯め、足りない時に使う」という考え方だ。

では、電気はどうやって貯めるのか。古くからある「揚水式水力発電」は答えの1つだ。消費量が少ない夜間の電力を使って水を下流から上流のダムにくみ上げておき、電力消費の多い昼間に放出してタービンを回す。最近の電力危機でも大活躍した。

余剰電力を使い、水を酸素とクリーンエネルギーである水素に電気分解する方法への期待も高まっている。水素を貯蔵しておき、必要な時に燃料電池や火力発電所で電気に変えるわけだ。こうした取り組みはP2G(Power to Gas)と呼ばれる。

だが、なんといっても導入しやすいのは蓄電池だろう。実績豊富な鉛蓄電池、電気製品のバッテリーとしておなじみのリチウムイオン電池などが思い浮かぶ。最近は再エネ電力の貯蔵にも使える大型の蓄電池も増えた。どうすれば太陽光発電などと組み合わせて使いこなせるのか、さまざまな実証実験が始まっている。

おもな蓄電池の比較

(注)◎優れる、〇良好、△やや劣る、×劣る

(出所)各種文献を基に筆者

再エネ電力であることを証明

ただ、再エネを蓄電池に貯めて使う際には課題も多い。その1つが「貯めた電気のどの部分が再エネ由来か」が分からなくなるという問題だ。

最初から蓄電池をふんだんに導入して再エネ100%を達成しようとするのは、コストがかかりすぎて現実的ではない。既存の電力システムを活かしつつ、徐々に100%を目指すステップを踏むべきだろう。

ところが、電気に色がついているわけではないので、蓄電池に貯めると混ざってしまい、どこまでが再エネ由来かが分からなくなってしまうのだ。

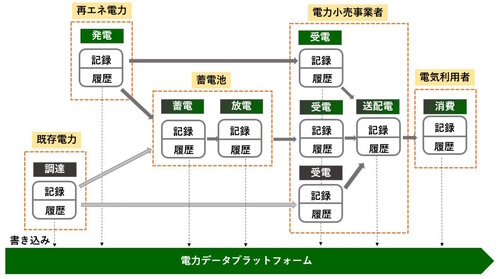

これを避けるには、食品のトレーサビリティ(産地及び流通経路の証明)のように、再エネ電力が「いつどこで作られ、どのような経路で運ばれ、最終的にどこで利用されたのか」を、時系列で追跡できるようにする必要がある。これが「再エネ電力トラッキング」と呼ばれる考え方だ。

再エネ電力トラッキング(イメージ)

(出所)各種文献を基に筆者

ブロックチェーンの活用

具体的には、電力の流れを示す時系列データを各ポイントで記録していく。出発点は発電。その後、経由する蓄電池などのポイントを経て最終的に消費されるまで、電力の出入りを細かく記録する。こうすることで電力の流れを可視化でき、蓄電池に貯めた電気のうち、何%が再エネ由来か分かるようになる。

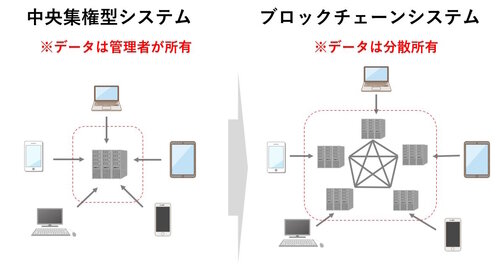

この記録の信頼性を高める切り札がブロックチェーン技術だ。暗号資産「ビットコイン」を支える技術として一躍有名になった。ブロックチェーン技術に詳しいリコーの東義一エキスパート(現在NR-Power Lab CTOを兼任)は「近い将来、現在のインターネットのような社会基盤になる可能性を秘めた技術」だと指摘する。

特徴は従来の中央集権的なシステムに対して、特定の管理者を必要としない点。次世代インターネット「Web3」を支える技術として注目されている。参加者全員がデータを共有するので、仮に管理者によって突然サービスが停止されたとしても継続して利用できる。参加者全員で監視するためデータ改ざんに対する抑止力が働き、信頼性も高まるという。こうした点から「データの民主化」と呼ばれることもある。

ブロックチェーンシステム(イメージ)

(出所)各種文献を基に筆者

恵那電力で実証実験

日本ガイシとリコーが新会社を設立して取り組もうとしているのが、このブロックチェーンを応用した電力トラッキングと、蓄電池を組み合わせた事業だ。カギを握るのが、地域新電力「恵那電力」で行われてきた実証実験である。

恵那市は2022年3月に「2050年のゼロカーボンシティ」を宣言するなど、先進的な取り組みで知られる。山林などに設置すると環境破壊につながりかねない太陽光パネルについても、早くから公共施設の屋上や廃校となった学校の跡地を開放。「次世代を担う子どもたちへの環境教育、災害時の非常用電源などとしての活用を想定し、電力の地産地消の取り組みを進めてきた」(恵那市の磯村典彦ゼロカーボン推進室長)という。

恵那電力の吉田発電所

太陽光発電設備(左)、NAS電池(右)

(写真)筆者

仮想発電所事業、電力デジタルサービス事業へ

一方、日本ガイシは、恵那市の工場跡地活用の一環として「災害用蓄電池の設置」を検討していた。この計画が発展し、恵那市と地域新電力「恵那電力」を設立することになったという。

恵那電力は、実証実験を通じて蓄電池の有効な使い方をシミュレーションしてきた。事業化した場合、採算が合うのかといった分析に必要なデータも蓄積してきたという。ただ、足元では電力価格の高騰など不安もある。

このため、トラッキングデータの活用などサービスの「付加価値」を高める取り組みがますます重要になっているという。恵那電力の村本正義代表取締役によると、再エネによって削減できたCO2をクレジットに変え、市内で活用する方法を検討しているという。

一方、リコーは再エネ電力の記録にブロックチェーンが使えると判断。2020年にグループ内で基礎的な実験に着手し、ノウハウを蓄積してきた。恵那電力や日本ガイシの技術と組み合わせることで、次世代の電力システムを開発することになったのだ。

具体的には「仮想発電所(Virtual Power Plant:VPP)」事業などに取り組んでいく。VPPとは、再エネなど複数の電源や蓄電池を組み合わせ、全体で1つの発電所のように動かす仕組み。再エネが普及し、各地で電気の「地産地消」が始まると不可欠になるとされる技術だ。

NR-Power Labの原田忠克取締役は「文化の異なる2社の英知を結集させて、かつ、社外の協業パートナーを探索。あらゆるリソースを活用して、早期にビジネスとして成立することを示し、両親会社の新規事業領域の業績に貢献していきたい」と意気込む。合弁会社は立ち上がったばかりだが、新しい挑戦に向け関係者の士気は高い。

関係者の皆さま

恵那市 ゼロカーボン推進室長 磯村典彦氏(左)、恵那電力 代表取締役 村本正義氏(中)、NR-Power Lab取締役 原田忠克氏(右上)、NR-Power Lab CTO 東義一氏(右下)

(写真)筆者

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!

帯川 崇