自動車からモビリティへの大変革

生き残りに不可欠な戦略とは

2050年に向けたカーボンニュートラル(脱炭素)実現、止まらない少子高齢化・人口減少への対応といった社会課題にわれわれは直面している。脱炭素は内燃車から電気自動車(EV)などへの移行、超高齢化社会の到来は移動⼿段の確保策として完全⾃動運転の実現を迫る。それら社会課題の解決は大きなビジネスチャンスになる。その中で自動車産業は移動価値を「コト」と捉えて新たな多様なサービスを展開する「モビリティ産業」への変革を迫られている。今、100年に1度といわれる大変革期を迎え、その成否が生き残りを左右する。

キーワードは「CASE」

長く「モノ作り」をけん引してきた日本の自動車産業は、生産、販売、整備といった「モノ」を中心に製造業として発展してきた。しかし、EVには新興勢力、自動運転には巨大IT企業がいち早く参入。彼らとの競争は、日本の自動車メーカーの製造体制に加え、ビジネスモデルも根本的に変え、「モノ作り」から「コト消費」の新サービス分野が主力になる。産業革命期と同一視する識者は少なくないが、これまでも私たちは時代ごとに技術革新を伴いながら社会課題を解決して豊かな社会を築いてきた。

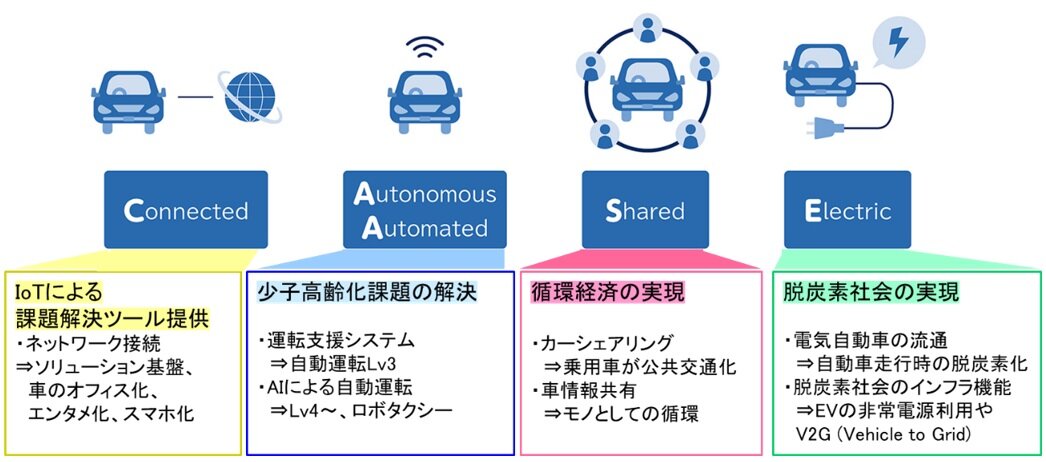

少子高齢化・人口減少は先進国共通の悩み。中でも日本は深刻だ。自動車各社は、こうした社会課題の解決や脱炭素に向けてどのように自らを変革する戦略を立てているのか。変革し、競争を勝ち抜くためのキーワードは、「Connected(接続)」「Autonomous/Automated(自動化)」「Shared(共有化)」「Electric(電動化)」。この頭文字をとって作られた造語「CASE」について、まず整理してみたい。

CASEのイメージ(出所)NECソリューションイノベータに基づき作成

カギ握る自動運転

「CASE」のトップにある「C(接続)」は変革の大前提になる。接続は、「A(自動化)」「S(共有化)」「E(電動化)」を達成する手段として自動車が交通インフラや各種クラウドサーバーなどと高速通信でつながるために欠かせない。

「A(自動化)」は例えば、少子高齢化に起因する社会課題解決に向け、自動運転の導入がある。自分で運転する自家用車から自律走行可能な車へのシフトが期待されている。超高齢社会における移動手段の確保は、足元で懸念される運送業のドライバー不足とは異次元の深刻な問題。自動運転は問題解決のカギを握る。

その中核はカメラやセンサー、高速通信などを組み合わせた最先端ITのフル活用にある。大手自動車会社よりもIT企業が強さを発揮し、手ごわい競争相手になる分野だ。

生産台数を維持できるか

「S(共有化)」は車を共同所有・利用する「カーシェアリング」、一般ドライバーの自動車に他者が同乗してガソリン代などを負担しながら移動手段として利用する「ライドシェアリング」などがある。

高度ITによりドライバー不要の完全自動運転が実現すると、共同所有・利用から一歩進んで、自家用車をドライバー不要のロボタクシーとして活用するのも可能。週末にしか利用しない自家用車の非効率性は明らか。駐車場で遊ばせておくのはもったいない。常に誰かを乗せて走っている「車」になると予測される。自動車の稼働率が全て商用車並みに向上すれば、現在のような生産台数は維持できないと考えられる。

新興勢力がけん引

「E(電動化)」は、再エネなど脱炭素電源への移行が進むことを前提にすると、内燃車をEVに替えれば自動車の動力源を脱炭素化できる。またEVになると自動車部品の3分の1は不要になるだけに、エンジンを中心とした自動車の製造体制は大きく変わる。この中でも電動化と自動運転化に関しては、各国企業がガソリン車で優位だった日本の自動車産業の牙城を崩しにかかっている。日本企業の出遅れは深刻だ。

脱炭素には化石燃料からの脱却が不可欠。内燃車からEV、燃料電池車(FCV)への移行が避けられない。欧米先進国や中国は、EV化を後押しし、米テスラや中国BYDといった新興勢力が台頭している。

現在EVシェアは調査会社マークラインズのデータを基にした経産省のまとめによると、BYDをはじめとする中国系企業が49%を占める。テスラなどの米国系企業は29%、トヨタ自動車、本田技研工業(ホンダ)、日産自動車などハイブリッド車(HV)の展開を優先した日系企業のEVシェアは3%で後塵(こうじん)を拝している。

巨大IT企業が参入

自動運転は米国や中国が世界をリードしている。両国ではAIによる完全自動運転である「レベル4」のロボタクシーが都市部で既に走行している。レベル4は「高度運転自動化」を指し、限定された条件下において、システムが全ての運転を操作しドライバー不在で走ることができる。

ロボタクシーは、アルファベット(グーグル)の自動運転車開発部門が分社化したウェイモが米アリゾナ州で2018年12月に有償サービスを開始したのが始まりだ。

ウェイモだけでなくゼネラルモーターズの自動運転車開発部門であるクルーズもロボタクシーのサービス実証を始めるなど、プレーヤーとエリアが拡大し始めている。

中国では、百度(Baidu)を筆頭にWeRide、AutoX、Pony.aiなどのIT企業や自動運転技術に特化した企業が北京や上海、深センなどの都市で自動運転タクシーのサービスを開始し、無人化・有償化も実現している。

時速12km以下に制限

米中に比べて日本は後発という状況だ。現在は自動運転システムが作動中であっても必要に応じてドライバーがいつでも運転できる「レベル3」の市販車が2021年に100台限定発売されているにすぎない。「運転支援システム」である「レベル2」まで範囲を広げても、大手自動車メーカーが一部車種で対応しているにとどまっている。

商用サービスとしては2023年5月に福井県永平寺町の町道約2キロの限られた区間において「ZEN drive」というサービスが「レベル4」で始まった。しかし、時速12キロ以下という速度制限、電磁誘導線上の走行、冬季は路面の積雪や凍結のため運休といった条件があり、米中で公道を走る無人タクシーとは大きくレベルが異なる。

モノ作り縮小、新規領域が拡大

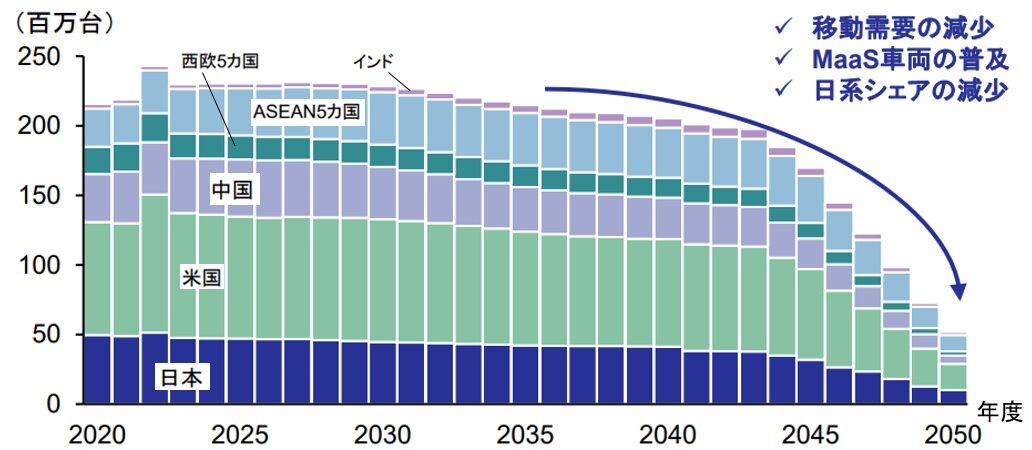

みずほ銀行産業調査部は、2050年時点での「日本車」の保有台数は20年比で75%減と予測する。このままだと50年には売上高が4割減(40兆円減)と試算。将来のコンパクトシティー化によって移動需要が減少し、ロボタクシーなどの「MaaS(Mobility as a Service=サービスとしての移動)」車両が普及する。EV化の遅れにより日系自動車メーカーの世界シェアが低下し、「モノ売り」では行き詰まる未来を描く。

2050年に向けた日本車の地域別保有台数推計(出所)みずほ産業調査 Vol.75

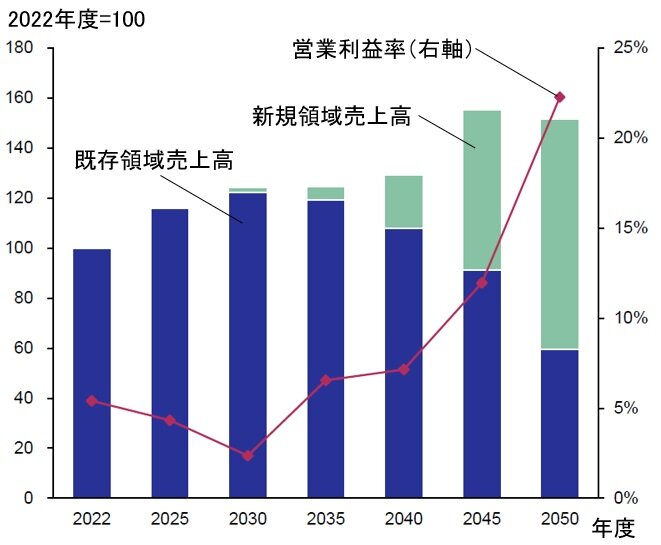

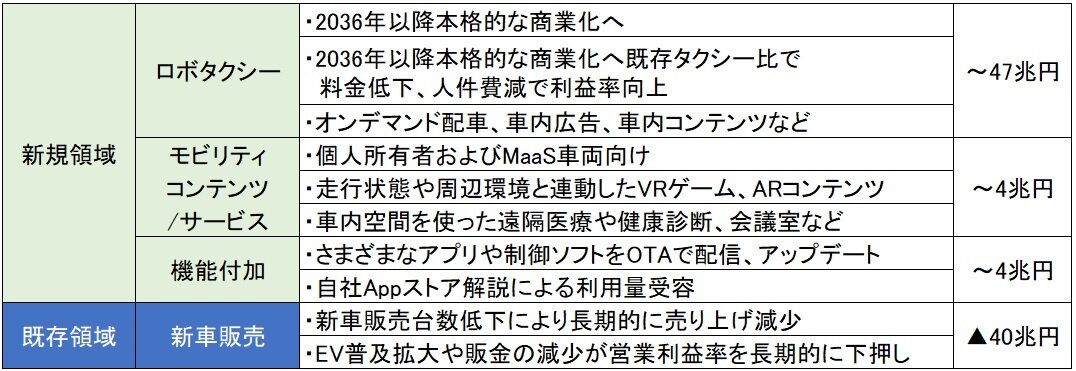

一方で新規モビリティ領域には50兆円規模のビジネスチャンスがあると見通している。新規モビリティ領域の一大市場はロボタクシー分野で高利益率が見込める。

日本車メーカーの売上高及び営業利益率のトレンド推計

(出所)みずほ産業調査 Vol.75に基づき作成

また、オンデマンド配車や車内広告、車内コンテンツなどを展開する場所として広く活用されるだろう。

新規ビジネスの市場規模(出所)みずほ産業調査 Vol.75に基づき作成

新規モビリティ領域は市場規模が大きく営業利益率も高い。しかし、日系自動車メーカーが主導権を握れるとは限らない。既述したBYDやテスラなどEVでシェアを広げる新興勢力メーカー、グーグルやクルーズなどのIT企業が、豊富な資金力とIT力を武器に自動運転分野やEV市場への参入を試みているためだ。

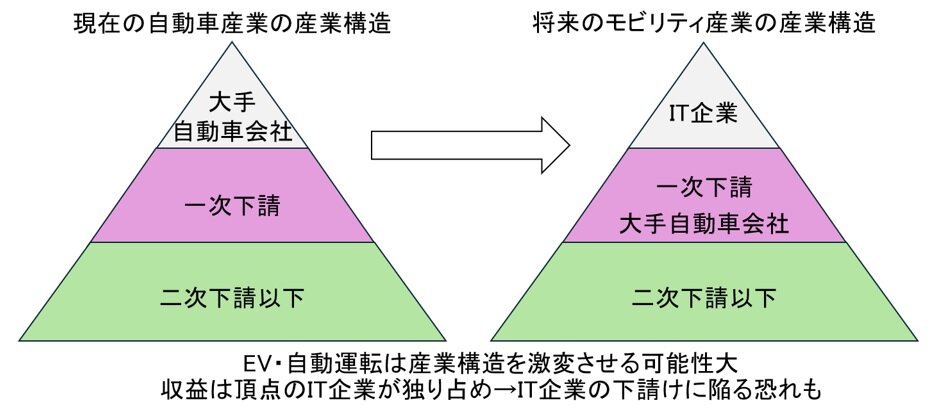

大手自動車会社が下請け企業に?

モビリティ産業に移行するには、従来の自動車メーカーと異なる次元の資金調達力を持ち、IT力が高い企業との競争に勝たねばならない。この競争は産業構造を激変させる可能性があり、大手自動車メーカーですら情報通信業である巨大IT企業の下請けに陥る恐れがある。

自動車産業における構造変化の可能性

こうした産業構造への移行について、大手自動車メーカーの中堅幹部は避けられないと見ている。特に大手自動車会社は製造業から"IT企業化"しようと自ら模索しているのが現状だろう。その事業転換を自らの力のみで成し遂げようとするのか、ライバル会社とも手を組んで転換を図ろうとするのか、新興勢力や巨大IT企業のビジネスとは真正面からの競合を避けて、他社の自動運転システム活用、特殊用途の電動車販売、新興国市場での販売にターゲットを絞るのか、戦略が分かれている。

EV化、自動運転化はIT企業並みに利益率を向上させるビジネス変革の機会ともなる。自動車をエッジデバイス(ネットワークに接続された端末装置)とした「IT企業」へ変身できた企業だけが、モビリティ産業の果実を味わえるだろう。

(共著 主席研究員 小林 辰男)

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!

斎藤 俊