注目集める「静かな退職」 ~仕事と距離を置く生き方で良いのか~

「Quiet Quitting」という言葉をご存じだろうか。日本語では、「静かな退職」「頑張り過ぎない働き方」などと訳される(以下、「静かな退職」)。実際に退職するわけでも、働かないわけでもない。仕事は仕事と割り切り、プライベートとの境界線をはっきりと引く。キャリアアップへの関心は薄く、仕事は最低限のみこなし、企業の目標よりも自分の幸福を優先する。心の中で仕事や職場と距離を置いているのだ。なぜ「静かな退職」が生じているのか。こうした状況は、企業や働く人にどのような影響を与えるのだろうか。

「必要以上に働くことを辞める」

「静かな退職」は、2022年に24歳のニューヨーク在住のエンジニアであるザイド・カーン氏が、以下の17秒の動画メッセージをTikTokで発信し、それに反応した若者やメディアをきっかけに賛否両論を巻き起こした働き方だ。

「君は、仕事を辞めるのではなく、必要以上に働くことを辞めるのさ。仕事はするけど、仕事が人生なんていうハッスルカルチャー精神には賛成しない。仕事は人生じゃないし、労働で価値を測るべきではない。」

そんな社員は昔からいる。そう思うかもしれない。「静かな退職」については、以前から同じような現象が指摘されている。それではなぜ今、彼らに注目が集まるのか。それは近年、人的資本経営が広がる中で、働く人の「エンゲージメント」の重要性が意識されるようになっているからだ。

エンゲージメントは低い

「エンゲージメント」とは、従業員が仕事に対してどれだけ情熱を持ち、仕事に没頭し、さらに充実感を感じているかを表す。一言で表せば、「働きがい」だ。「エンゲージメント」が高い人は、仕事から活力を得て生き生きとしており、仕事に誇りとやりがいを感じて熱心に取り組むとされる。そうした人が多ければ、企業は離職率が低下し、生産性は向上し、さらに業績が改善すると期待される。

だからこそ、企業のみならず、投資家も「エンゲージメント」に注目しているのだ。この点、「静かな退職」状態にある人は、エンゲージメントが低い。そうであれば、会社を辞めれば良さそうだが、そのつもりがないという点が、企業や投資家からすると大きな問題と言える。

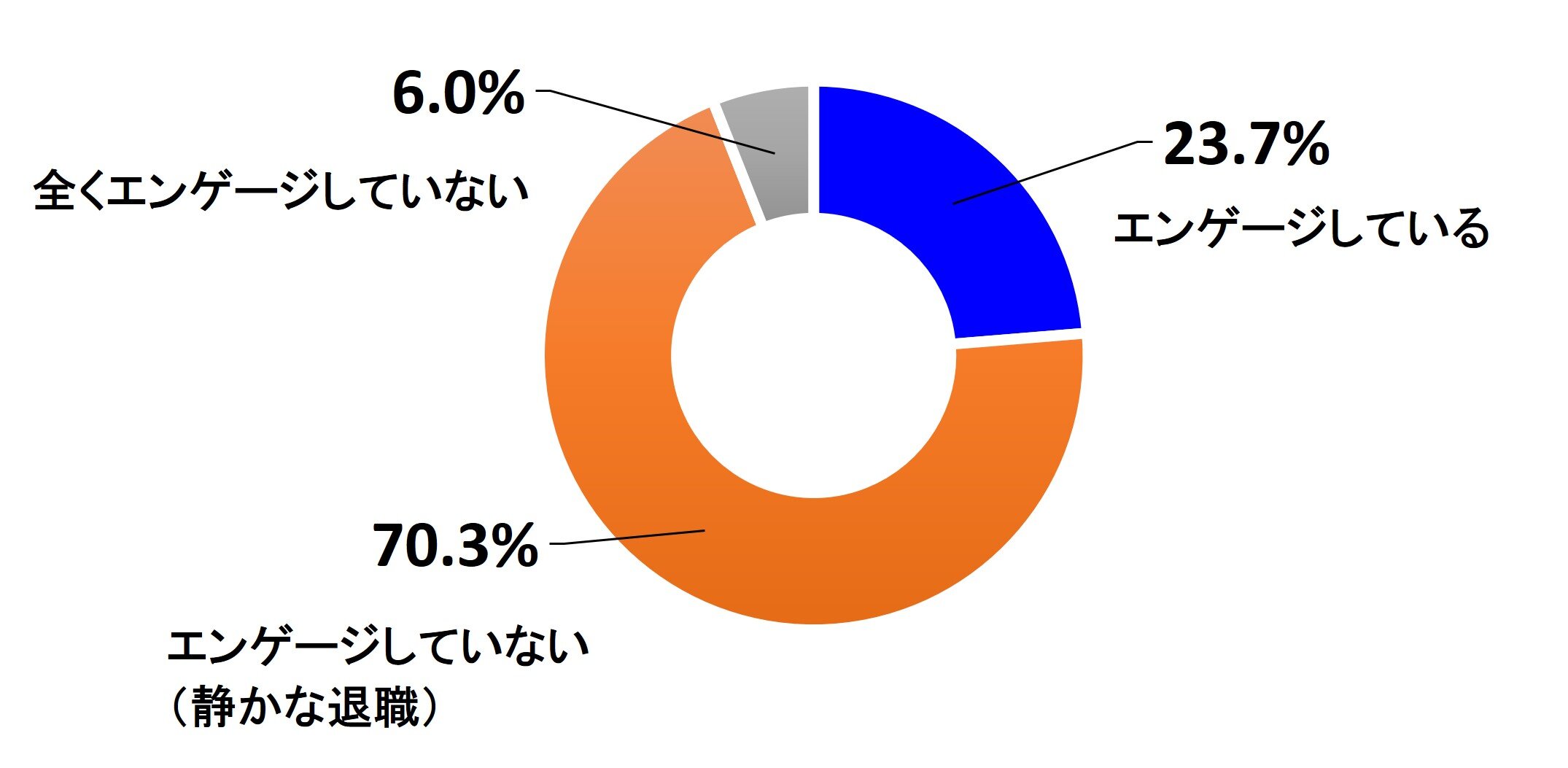

日本は他国を上回る7割

世論調査で有名な米ギャラップ社は毎年、世界各国で「グローバル職場環境調査」を実施している。同社は働く人を、12の質問への回答を基に「エンゲージしている(actively engaged)」「エンゲージしていない(disengaged)」「全くエンゲージしていない(actively disengaged)」の三つに分類しており、「エンゲージしていない」に該当する人が「静かな退職」に相当すると述べている。

今月発表の2024年調査結果によると、「静かな退職」者の割合は、世界の労働者の約6割に及んでいる。中でも日本は、他国を上回る約7割だ(注1)。

日本の職場で生き生きと働いている割合

日本の職場で生き生きと働いている割合

(出所)米GALLUP社(2024)を基に作成

「静かな退職」者は、上述のとおりTikTokを通じて世間に膾炙(かいしゃ)したとあって若い世代(特に90年代後半以降生まれのいわゆるZ世代)に多い印象がある(ギャラップ社もそうした見方である)が、英エコノミスト誌は、ギャラップ社の調査結果をさらに分析し、「仕事に対する態度と年齢の間に、相関関係は殆どうかがわれない」と評している(注2)。

「働かないおじさん(おばさん)」

他方、企業向けの調査ツールを提供する米クアルトリクス社は、2023年の「従業員エクスペリエンスに関する調査」(日本)において、「自発的貢献意欲が低いものの、継続勤務意向は高い状態」と回答した者を「静かな退職」者と定義して抽出したところ、回答者全体の約15%が該当したとしている。ギャラップ社調査と比べて随分低いが、おそらく「継続勤務意向が高い」ことが明示的に加味されているためだろう。

同社調査では、年齢別に40代が18%、50代が17%と平均を上回った一方、20代以下は9%だったという。同社日本法人の市川幹人氏は、2023年6月17日の日経産業新聞とのインタビューで「いわゆる『働かないおじさん(おばさん)』の姿に重なる」と述べたうえで、「役職では非管理職の一般社員で、職場に相談できる人があまりいないなど周囲から孤立し、自分の業績が平均以下と考える人に多い」とも指摘している(注3)。

百害あって一利なし

「静かな退職」者が存在し続ける、さらには増える場合、企業や社員にどのような影響を及ぼすのだろうか。一見すると、働く人からすれば「ワークライフバランス」確保の一つのあり方のように思える。企業にとっても、最低限の仕事をするのであれば、目くじらを立てるべきではない気もする。

しかし、結論から言えば、企業にとっても働く人にとっても「百害あって一利なし」だ。ギャラップ社は、「静かな退職」を含むエンゲージメントの低さが、生産性の低下などにより、世界経済に対してGDPの9%に相当する8.8兆ドル(約1400兆円)の損害を与えていると推計している。

まず、企業にもたらす影響を考えよう。「静かな退職」者は、自らに求められる最低限の仕事は行うというが、仕事の内容はあらかじめ詳細を決められるものばかりではない。事前に想定されていない事態が発生した時には、働く人がそれぞれの仕事の枠を超えて助け合うことで問題が解決できる。

そうした働きを拒否する人がいる場合、同僚へかかる負担はその分重くなる。そんな人が多い場合、企業の運営は難しくなる。納期が間に合わない、品質が低下する、といった事態となっても、それを「自分の仕事ではない」と無視するのであれば、企業は顧客の信頼を失い、大きな損失を被るだろう。

同僚がイライラ

米国で有限会社に関する情報提供を行うウェブサイト「LLC.org」は、米国全土でさまざまな業種の正社員1005名を対象とした調査で、「回答者の62%が『静かな退職』という事象を腹ただしく思っている」と指摘している。同調査で回答者の57%は、「『静かな退職』をしている同僚に気付いた」としており、彼らの全員(回答者の57%)が、「そのためにより多くの仕事を引き受けることになった」と述べている(注4)。

他方で、企業がこうした「静かな退職」者を解雇しようにも、最低限の仕事はこなしているだけに簡単ではない。日本のように解雇規制が厳しい国では、なおさらだ。先に見たとおり、日本では年配者に「静かな退職」者が多いとすると、転職の機会も限られており、本当の退職まで会社にしがみつく事例が多いのかもしれない。

他方で、企業がこうした「静かな退職」者を解雇しようにも、最低限の仕事はこなしているだけに簡単ではない。日本のように解雇規制が厳しい国では、なおさらだ。先に見たとおり、日本では年配者に「静かな退職」者が多いとすると、転職の機会も限られており、本当の退職まで会社にしがみつく事例が多いのかもしれない。

こうして「静かな退職」者が増えると、会社の雰囲気が悪くなることは容易に想像できるところだ。そうなると管理者の負担も増すことになってしまうだろう。

本人にも悪影響

「静かな退職」を選択した社員自身への影響はどうだろうか。擁護する立場からよく聞かれる主張は、仕事のし過ぎによる「燃え尽き」(バーンアウト)を避けるための積極的な選択だということだ。しかし、「エンゲージメント」と「バーンアウト」の間で負の相関を指摘する向きはあっても、正の相関はうかがわれない。

オーストラリア公認会計士協会のジャネク・ラトナトゥンガCEOは、「新しい仕事を余計なものとして避けてばかりいると、試練を乗り越えるという経験ができず、逃げ癖がついてしまう」と指摘する。同氏は、さらに「そうした行動様式は、私生活にも影響を及ぼし得る」として自己効力感(目標達成能力を持っているとの認識)の低下、さらに自己嫌悪に陥る可能性を指摘している(注5)。

上司が部下を「静かな退職」へと追いやっている

こうしてみると、「静かな退職」者が問題をまき散らしているように思える。しかし、米人材コンサル会社のゼンガーフォークマンの共同経営者であるジャック・ゼンガー氏とジョセフ・フォークマン氏は、同社が実施した360度評価で「部下からの評価が最も高い上位10%の上司の下での『静かな退職』者が3%に止まった一方、最も低い下位10%の上司の下ではその3倍以上の14%にも及んだ」と指摘する(注6)。

上司と部下の間で、信頼関係が構築できていないことが、部下からみて自らの評価への不満を生じさせ、「静かな退職」へと繋がっているのだ。

早期の対応が必要

「静かな退職」者が増えないようにするには、早期の対応が必要だ。上述のクアルトリクス社調査では、入社後3年以上で「静かな退職」比率が15%を超える一方、6カ月未満は5%、6カ月以上1年未満は8%、1年以上3年未満は9%と比較的低いことが明らかとなっている。新入社員に対しては、最初の3年間でいかに仕事のやりがいを感じられる経験ができるか、が重要ということだろう。

既に「静かな退職」を選択している人たちをどうしたら、連れ戻せるのか。ロンドン大学教授のアンソニー・クロッツ氏とオクラホマ大学教授のマーク・ボリノ氏は、学術研究に裏付けられた提案として以下の三つを挙げている(注7)。

三つの解消方法

第一は、仕事の内容を改めて定義すべきということだ。いつの間にか、本来の仕事の範囲を超えた、過大な要求が当然視されていないか、検証する必要がある。業務を必須のものと追加的なものとにしっかりと区分し、上司と部下で認識を共有することが、まずは重要だ。

第二は、企業は従業員が何を求めているのかよく耳を澄まし、彼らに対して必要な投資をすべきということである。上司は、部下と対話するための時間や資源を十分に確保しなければならない。また企業は、誰もが安心して意見が言える雰囲気など、従業員が「気にかけてもらっている」と信じられるような環境作りに取り組む必要がある。従業員は一人一人、求めているものが異なっており、それぞれに合わせて対応を考える必要がある。

第三は、従業員に対して、「組織市民行動」(自分の役割ではないけれど、会社の役に立つので積極的に取る行動)を常に押し付けるのではなく、自らのモチベーションやニーズに貢献する分野について行動するよう仕向けることである。他人を助けたいという気持ちがある従業員には社会に貢献する仕事、自己実現を目指す従業員には組織の中で目立つ仕事に取り組んでもらうという具合だ。

社会や企業に「伸び代」

結局、「静かな退職」者を数多く生み出すような企業や組織は、経営のあり方に問題があるということだ。「働く人のエンゲージメントをどう向上させるか」ということが盛んに議論されるが、高いエンゲージメントは狙って実現するものではない。良好な職場運営の結果であって、それ自体が目的ではないのだ。

企業は、自らが目指す将来ビジョンの中で、働く人に何を期待するのか、一人一人がどう貢献し得るのか、伝えていくことが求められる。同時に、働く人の視点に立って彼らが仕事を通じて何を求めているのか、企業は思いをくみ取る必要がある。こうして企業と働く人が、しっかりと対話することこそが互いにとって満足をもたらし、「仕事のやりがい」の向上、ひいては働く人それぞれのパフォーマンス、会社全体の業績改善につながる。

今、「静かな退職」をする者の割合が多いということは、考えようによっては社会や企業に「伸び代」があると考えたいものだ。

(注1)表示年は発表年。表示年は過去2年間と合わせた3年分の平均で表示される(単年の特別要因を排除するため)。Gallup, "State of Global Workplace 2024", 2024.

(注2)The Economist, "Don't blame "quiet quitting" on Gen-Z", October 6, 2023.

(注3)2023年6月17日付 日経産業新聞「「静かな退職」日本15% 熱意なき社員増、会社の対策は」(米クアルトリクス社日本法人の市川幹人氏インタビュー記事)。

(注4)LLC.org, "Survey reveals the most annoying coworker habits.", last updated on April 17, 2024.

(注5)Ratnatunga, J., "Quiet Quitting: The Silent Challenge of Performance Management. Retrieved", Journal of Applied Management Accounting Research, November 2022.

(注6)Zenger, J., and Folkman, J., "Quiet Quitting Is About Bad Bosses, Not Bad Employees", Harvard Business Review, August 31, 2022.

(注7)Klotz, A., and Bolino, M., "When Quiet Quitting Is Worse Than the Real Thing", Harvard Business Review, September 15, 2022.

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!