広がるハイブリッドワーク ~問い直される働き方~

朝食を済ませ、自宅のデスクでパソコンを立ち上げる。オンライン会議の「参加」をクリックすれば、心は職場にワープする。「さあ、今日も頑張ろう!」。そんな働き方も珍しくなくなった。新型コロナウイルス感染症の大流行を受けた「非常対応」だったテレワークが、働き方として"市民権"を得つつある。特に若者の間では、出社とテレワークを組み合わせる「ハイブリッドワーク」を望む声が多い。社員が「ラクして稼ぐ」手段にすぎないのか、それともタイムパフォーマンス(タイパ)を高めて生産性を向上させる妙手なのか。ハイブリッドワークに対する社員の本音や、人材確保に期待する企業の事情を探った。

国内外で定着の動き

ハイブリッドワークは世界的にも標準的な労働形態の一つになってきた。ビルの入退館データ管理を手がける米IT企業ケスレシステムズによると、米主要都市でオフィスに出勤する人は今年6月時点で、コロナ禍前の5~6割にとどまっている。出勤者は月曜と金曜は少なく、火曜が一番多いなどの特徴がある。こうしたデータから企業が一定の出社を求めるようになる中、出勤と在宅勤務を使い分けるハイブリッドワークが定着しつつあることがうかがえる(注1)。

一方、英国では国家統計局(ONS)の調査(2024年11月)に対し、労働者の28%がハイブリッドワークをしていると回答した。フルリモート勤務が減少する一方、ハイブリッドワークの人が増え、4人に1人を上回るまでになっているのだ。ONSは、働き方の「新たな常識(new normal)」になったと指摘している(注2)。

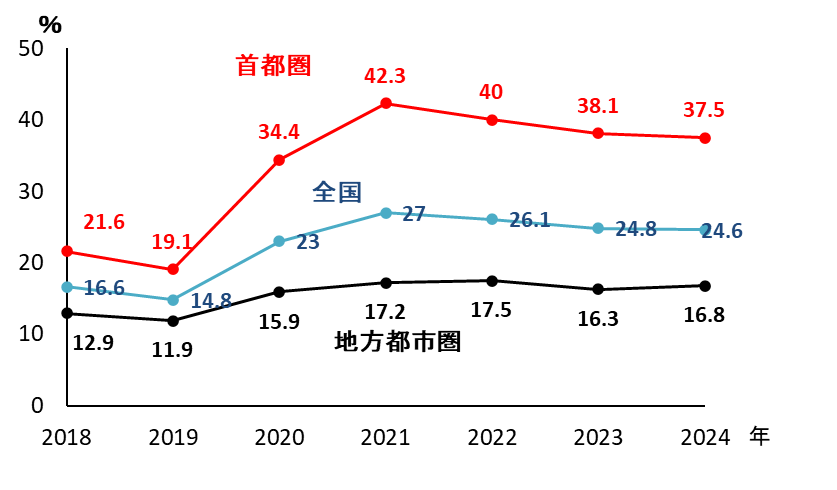

日本はどうか。国土交通省が発表した「テレワーク人口実態調査」(2025年3月)によると、被雇用者のうちテレワークをしたことがある「雇用型テレワーカー」の割合は全国で24.6%に上る。ピークの27.0%(2021年)からは、やや下がったものの、コロナ禍前に比べて高い水準を保っている。特に首都圏は37.5%と突出して高い。テレワークを実施する平均日数も週2日以上を維持しており、国交省は「ハイブリッドワークが定着傾向にある」としている(注3)。

雇用型テレワーカーの割合(出所)国土交通省「テレワーク人口実態調査」を基に作成

企業と労働者の双方にメリット

コロナ禍が収束し、出社に支障がなくなった今もハイブリッドワークが行われているのはなぜだろうか。大きな理由は、労働者だけでなく企業にもさまざまな利点があることだ。特に、多様な働き方に対応した体制を取れば人材確保や社員の士気向上などのメリットが期待できる。

例えば労働者のライフステージは出産、育児、介護など個々の事情に応じて変化する。一律に出社義務を課した制度で対応するのは難しい。在宅勤務も選択できる柔軟な雇用制度を採用すれば、人材の定着や離職防止に効果がありそうだ。このほか、通勤時間の削減がワークライフバランスの向上につながる。働きやすい職場だと認知されれば、会社と労働者のエンゲージメント(結び付き、心理的なつながり)が強まり、生産性の向上にも資するだろう。

以前からフレックスタイム制や時短勤務制度など柔軟な働き方の仕組みはあった。しかし、利用条件が限られるなど使い勝手が悪い上に周囲の目を気にして利用をためらう人も少なくなかった。コロナ禍をきっかけに多くの労働者がテレワークを経験し、柔軟かつ多様な働き方を実践するハードルが低くなったことは間違いない。

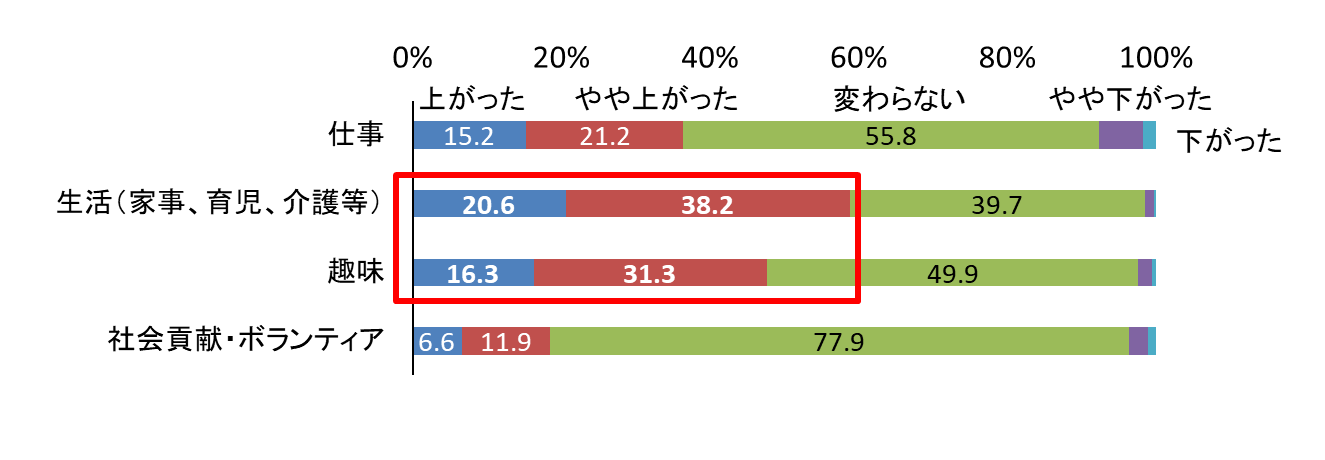

前出の国土交通省の調査によると、週1日以上テレワークを実施している雇用型テレワーカーは、テレワークをするようになってから、家事、育児、介護などや趣味に費やす時間が増える傾向が見られ、ワークライフバランスが向上していることがうかがえる。

テレワーク開始後の費やす時間の変化(出所)国土交通省「テレワーク人口実態調査」を基に作成

人材獲得戦略の一環

ハイブリッドワークを優秀な人材獲得を図る人事戦略と位置付ける企業も少なくない。人事コンサルティングを手掛けるパーソル総合研究所の「テレワークに関する調査」(2024年7月)によると、「商品開発・研究」「IT系技術職」「企画・マーケティング職」などの職種でテレワーク実施率が増加する傾向にあるという。テレワークを継続したいとする意向も強い。こうした職種では人材の獲得競争は一段と激化しており、各企業がハイブリッドワークの導入をテコに自社の魅力をアピールし、優秀な人材の獲得につなげようとしている可能性があるようだ(注4)。

| 顧客サービス・サポート | 91.5 |

| 商品開発・研究 | 89.3 |

| IT系技術職 | 88.6 |

| その他専門職 | 87.8 |

| 企画・マーケティング | 86.4 |

| 事務・アシスタント | 84.0 |

| 営業推進・営業企画 | 83.9 |

| 経営企画 | 83.5 |

| 営業職・営業アシスタント | 83.2 |

| 総務・人事 | 83.0 |

テレワーク継続希望の高い上位10職種=単位%

(出所)パーソル総合研究所「テレワークに関する定量調査」を基に作成(注)

変化する「出社」の意識

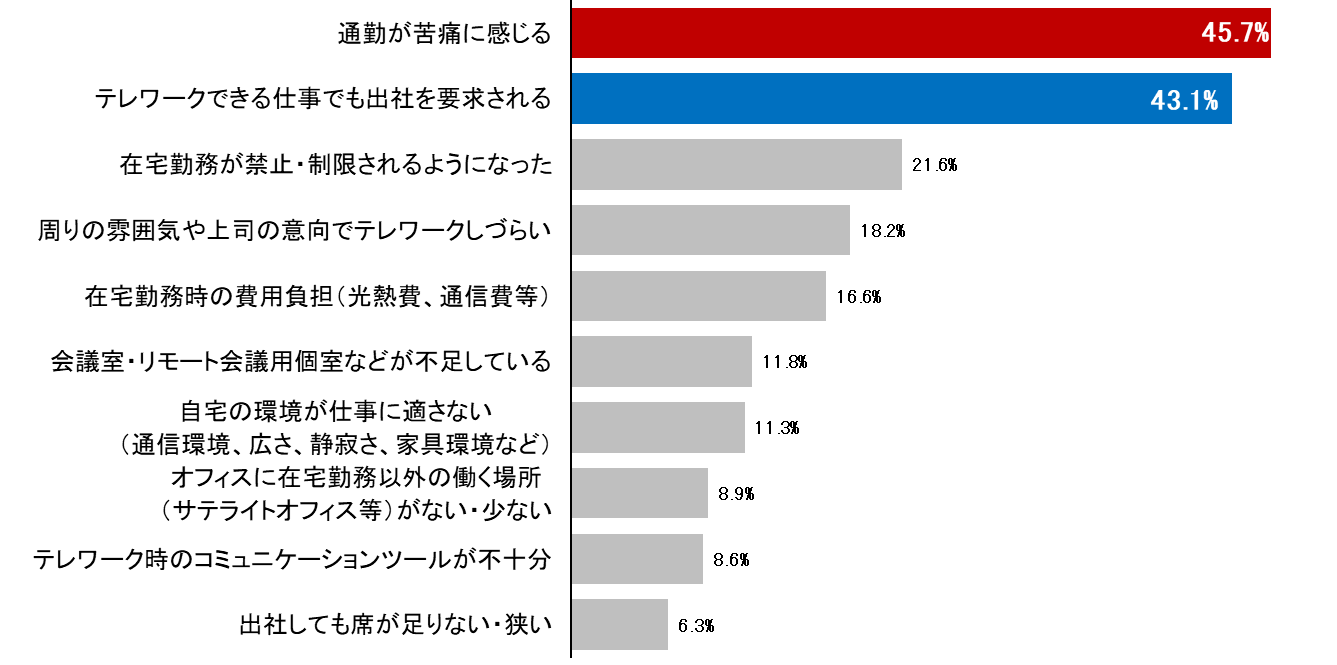

ハイブリッドワークの定着と並行して、働く人々の仕事に対する意識や価値観にも変化が見られるようになってきた。調査会社ザイマックス総研の「大都市圏オフィスワーカー調査」(2024年12月)によると、「働く環境はエンゲージメントに影響する」と答えた労働者は72.5%に上った。特に20歳代では8割を超える。若年層ほど、働く環境を重視する傾向が強いと言えそうだ。働き方で感じる不満は、「通勤が苦痛」「テレワークでできる仕事でも出社を要求される」の二つが突出している。若者の多くが、わざわざ出社することに意義を感じていないように見える。

現在の働き方で感じている不満・課題

(出所)ザイマックス総研「大都市圏オフィスワーカー調査2024」を基に作成(注)上位10項目

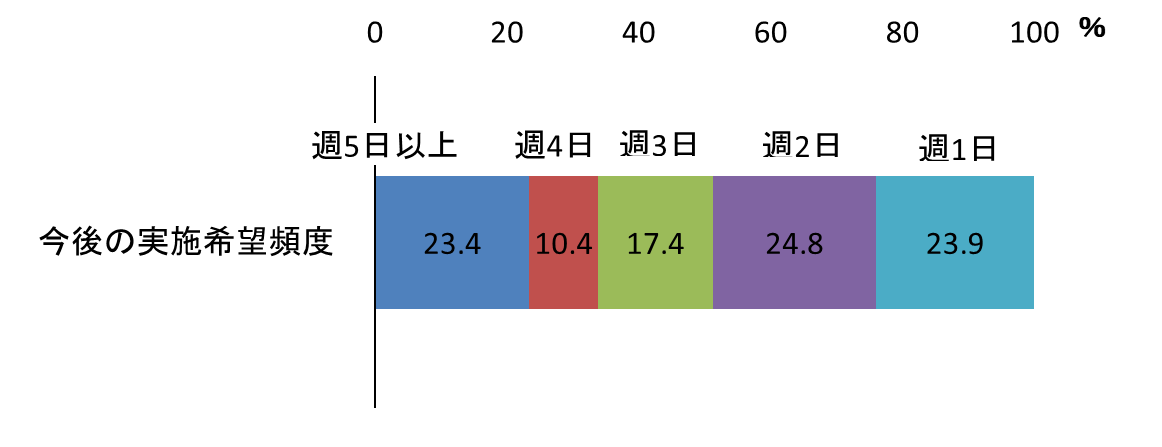

ただし、リモートワークだけで十分と考える向きは少数派とするデータもある。先の国土交通省「テレワーク人口実態調査」によると、フルリモート(週5日)を望んでいるテレワーカーは23.4%にとどまり、7割強は週1回以上の出社を希望している。一見、ザイマックス総研の調査結果と矛盾しているようだが、労働者は「出社そのもの」に否定的なわけではなく、「目的や意味」があれば出社はいとわないと考えているのだろう。

雇用型テレワーカーの今後の実施希望頻度(出所)国土交通省「テレワーク人口実態調査」を基に作成

コロナ禍以前は「仕事は出社が基本」とされ、自宅などで仕事をすることに後ろめたさを感じる風潮があった。しかし、ハイブリッドワークの浸透を受けて、出社する意味や必要性が問い直されるようになった。意味のない出社を避け、柔軟で効率的な働き方を選びたいという意識が強まったことは間違いない。

浮かび上がる課題

ハイブリッドワークが広がるにつれて、課題も浮かび上がってきた。「コミュニケーション不足で一体感が乏しくなった」「偶発的にアイデアが出る機会が減った」といった懸念を持つ企業は少なくない。このため、原則出社というオールドスタイルに回帰するケースもある。特にチームでプロジェクトを進める時や新人教育などは、顔を合わせる機会がある方が、スムーズに仕事が運ぶという。

とはいえ、出社を強制すれば、逆効果になる恐れもある。働き手の多くが「意味のない出社」に抵抗感を持つ一方で、企業側には出社への回帰を志向する動きもある。労使の意識がすれ違えば、社員のエンゲージメント低下や、優秀な人材の流出というリスクが高まり、企業の成長を阻害する恐れもある。

不公平感をどうするか

同じ会社に勤めていても、職種によって出社が必須の人とテレワークが可能な人がいることにも留意する必要がある。例えば、医療・介護・物流などの現場で働くエッセンシャルワーカーは、自宅では仕事ができない。一方、同じ会社の事務系職場の人は、テレワークが可能だ。こうした異なる働き方が共存する企業では、柔軟な働き方を巡る「不公平感」をどう緩和するかに頭を悩ませている。

働き方はどう変わる?

「オフィスの価値」を再定義

ハイブリッドワークが当たり前になっていけば、オフィスの「働く場としての価値」が問われることになろう。出社する必要性やメリットについて従業員への丁寧な説明が求められる。

例えば、ある大手電機メーカーはオフィスを「アイデア創出を誘発する場」にする変革を進める。業務スペースに住宅のリビングのようなソファを設置し、くつろぎながら同僚とコミュニケーションできるようにした。気分転換を促すためにペットの小型犬と一緒にいられる部屋やバーカウンター、運動器具なども備えた。この会社では、社員が「行きたくなるオフィス」「出社に価値を感じるオフィス」を創ることが今後の経営戦略の中で重要になると見ている。

「業務効率」を評価基準に、オフィスの価値をシンプルに捉える企業もある。ある大手商社はリモートワークを「社員の権利」とはせず、業務効率が上がるなら在宅勤務を認め、効率が下がるなら出社させている。もちろんこれは一例で、オフィスの価値は一様ではない。企業文化や人事戦略に応じて変わる。日本の働き方の多様化が進む現在、企業は自らのオフィスにどのような価値を見いだすのか―。その答えが今後の競争力を大きく左右するかもしれない。

(注1)Kastle Systems

https://www.kastle.com/safety-wellness/getting-america-back-to-work-occupancy-by-day-of-week/

(注2)英国国家統計局

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/whoarethehybridworkers/2024-11-11

(注3)国土交通省 テレワーク人口実態調査

https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi03_hh_000165.html

(注4)パーソル総合研究所

https://rc.persol-group.co.jp/news/202408221000.html

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!