AIは「はたらく歓び」をもたらすか ~活用は不可避、道半ばの「解」模索~

人工知能(AI)の急速な発展は日々のニュースで取り上げられている。しかし、その恩恵はいまだすべての企業や人に届いているわけではなさそうだ。総務省の2024年版情報通信白書によると、生成AIの利用経験がある人の割合は、中国56.3%、米国46.3%に対し、日本は9.1%。日本ではAIと距離を置く人が多いことが浮き彫りになっている(注1)。この距離はなぜ生まれるのか。その背景と対応策を使う人の心理や気持ちという観点から考えてみた。

「なんとなくこわい」

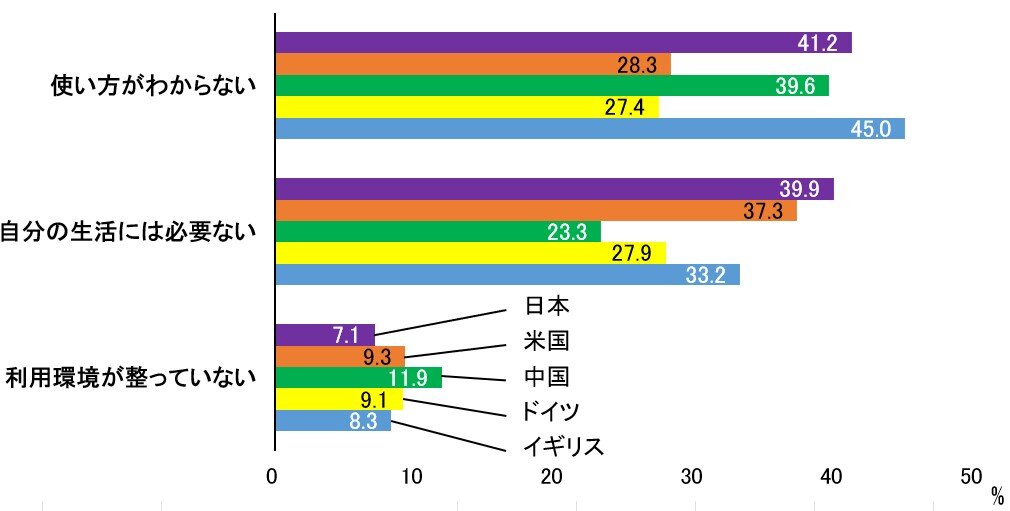

なぜAI活用に踏み切れないのか。総務省が実施した国別のAI利用実態・意識調査では、日本だけでなく、どの国においてもAIを使っていない主要理由は「使い方がわからない」だった(注2)。日本では実に40%以上の人が、使い方がわからないと思っているという実態が明らかになった。

国別の生成AIを使わない理由

(出所)総務省「デジタルテクノロジーの高度化とその活用に関する調査研究の請負成果報告書」を基に作成

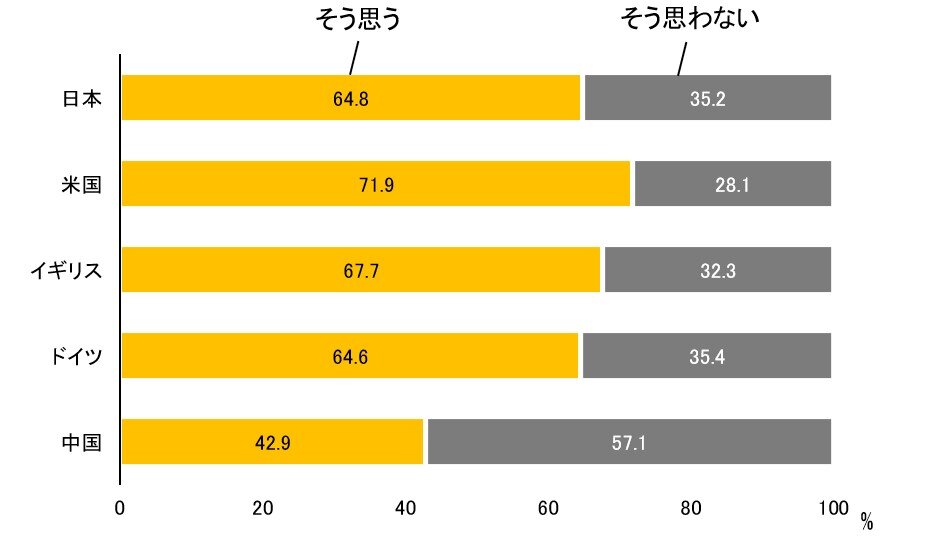

また同調査は、生成AIに対して「なんとなくこわい」と思っている割合に関しても国別に調べている。その割合は日本が64.8%、米国71.9%。一番低い中国でも42.9%に上る。便利なのは分かっているけれど、理由が判然としない恐怖心や抵抗感を覚え、利用をためらってしまう。これをどう乗り越えたら良いのだろうか。

生成AIに対して「なんとなくこわい」と思っている人の国別の割合

(注)「そう思う」は、「そう思う」と「どちらかというとそう思う」の合計、「そう思わない」は「そう思わない」と「どちらかというとそう思わない」の合計

(出所)総務省「デジタルテクノロジーの高度化とその活用に関する調査研究の請負成果報告書」を基に作成

「自律性・有能感・関係性」を満たす

「なんとなくこわい」という感覚には、いくつかの心理的ハードルが潜んでいる。技術的な問題ではなく、人が新しいものに向き合うときに自然と生じる心の動きだ。「興味はあるけれど踏み出せない」とも言えるだろう。では、これらの心理的ハードルをどう乗り越えればよいのだろうか。解決のヒントは、心理学の「自己決定理論」にありそうだ。

自己決定理論とは、1985年にアメリカのロチェスター大学心理学者エドワード・デシ教授とオーストラリア・カトリック大学の心理学者リチャード・ライアン教授が提唱した動機づけの理論で、人が内発的に動機づけられるための基本的欲求を明らかにしている。この自己決定理論では、以下三つの基本的欲求が満たされると、「なんとなくこわい」という感覚を乗り越えて自発的・意欲的に行動できるとされている(注3)。

・自律性(Autonomy):自分の意志で行動していると感じること

・有能感(Competence):うまくできる、自分に力があると感じること

・関係性(Relatedness):他者とつながり、受け入れられていると感じること

「使ってみようかな」を組織で支える

自己決定理論が提示する三つの基本的欲求「自律性・有能感・関係性」が満たされる時、安心して新しいことに挑戦できる。三つの基本的欲求は、対人関係やキャリア選択などに加え、新たなテクノロジーとの関わり方にも深く関係している。組織としては、これらの基本的欲求を支援することが、生成AIの定着と活用促進につながるだろう。AI導入時の勤務・作業環境づくりを例に考えてみた。

まずは「自律性」。自分で使う理由を見いだし、自分のやり方で活用できる時、より前向きになれる。だからこそ、生成AIの使い方を一つに決めつけず、組織による複数の「入り口」提示が大切だ。「こう使ってください」ではなく、「こういう使い方もありますよ」と示し、その中から選べるようにする。また、「どう使いたいか」を自分の言葉で振り返ったり、上司と対話する機会を設けたりすることで、使う意味を内面から感じられるようになる。

次に「有能感」。「うまくできた」と感じられることで次の行動に移れる。生成AIに触れる際にも、「こんなふうに使ってみたら意外と簡単だった」という体験が積み上がっていくことが重要だ。業務の一部に「AIを試してみる」機会を日常的に組み込み、小さな成功体験を可視化する工夫があると、自信の芽は着実に育っていく。

そして「関係性」。人は他者とのつながりの中で安心感を得る。「自分だけが失敗して恥をかくのではないか」という不安を和らげるには、まずは「試してもいい」という空気をつくることが大切だ。先に試した人が「最初は戸惑ったけれど、こんなふうに役立った」と語ると、AIとの心理的距離が縮まりやすくなる。小さな挑戦を共有する場があれば、技術の導入は「個人の挑戦」ではなく、「職場で育てる文化」になる。

使い始めてみると

AIを使い始めれば心理的にポジティブな影響だけがあるのか。そうとは言えないようだ。AI利用が働く人のウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に良好、幸福で充実した状態)に与える影響には、良い面と悪い面が存在する。

例えば、慶応大学の山本勲教授と早稲田大学の黒田祥子教授による2019年の実証研究「AIなどの新しい情報技術の利用と労働者のウェルビーイング:パネルデータを用いた検証」では、AIやIoTなどの新技術を導入した企業において、従業員のメンタルヘルスが良好であり、ワークエンゲージメント(仕事への前向きな関わり)も高まっていることが示されている。特に、自律的に働いていると感じている人や、意思決定に関与している人ほどその効果は大きかった(注4)。

その一方で、中国の製造業従事者349人を対象とした調査「The work affective well-being under the impact of AI(AIの影響を受ける職場の感情的ウェルビーイング)」では、多くの人が「AIに仕事を奪われるのではないか」と不安を抱えており、そのストレスがウェルビーイングの低下につながっている(注5)。日本でも約2万2千人を対象とした労働政策研究・研修機構の労働者Webアンケート調査「AIの職場導入による働き方への影響等に関する調査」で、43.7%が同様の不安を感じているという結果が出ている(注6)。

安心感と孤独感

孤独感という視点においても、AIの影響は一様ではない。ペンシルベニア大学ウォートン校のステファノ・プントーニ教授らによる研究「AI companions reduce loneliness(AIコンパニオンによる孤独感の軽減)」では、AIアプリとの対話が人との対話に近い効果を持ち、孤独感の軽減に寄与することが確認されている。AIが相手であっても、「話を聞いてもらえた」という感覚は心理的な安心感を生む(注7)。

他方、ケンブリッジ大学の未来知能研究センターは、AIとの対話が孤独の緩和に役立つ可能性を認めつつも、AIへの依存や人間関係の希薄化といった副作用が心理的なリスクになりうると指摘している(注8)

ウェルビーイングにも影響

経済協力開発機構(OECD)による国際調査「The impact of AI on the workplace: Evidence from OECD case studies of AI implementation(AIが職場に与える影響:OECDケーススタディの結果)」(米英日など8カ国、90社対象)でも、AI導入はウェルビーイングに対するプラスマイナス両方の影響が明らかになっている。プラスの影響ではAIにより①「単調な作業の削減」や「より興味深い仕事への移行」が実現され、仕事への満足度やエンゲージメントの向上につながった②安全性の向上や労働者の士気の高まりが観察された―としている。

一方、マイナス面としては「職務の強度が増す」「監視されているように感じる」「スキル不足がストレスになる」といった課題も見られた。AIがもたらすプレッシャーや不安は、導入のあり方によって変わるということだ(注9)。

では、どうすればよいのか

AI導入が働く人のウェルビーイングに対して影響を持つ。その影響がポジティブかネガティブかは、使い方や導入の仕方にかかっている。では、どうすればよいのか。

適切な活用策を探るための一つの方法は、AIの使い方と従業員のウェルビーイングの状態を可視化することである。「誰が、どんな頻度で、どのような目的でAIを使っているか」「その結果、仕事の内容やチームのコミュニケーションにどのような変化が生じたか」などを把握し、ウェルビーイングの向上に向けたAIの最適な活用方法を明らかにすることが求められる。

こうした考え方に基づく形で、米国電気電子学会(IEEE)は、ガイドラインとして国際標準「IEEE 7010;Recommended Practice for Assessing the Impact of Autonomous and Intelligent Systems on Human Well-Being(自律・知能システムのウェルビーイング影響評価に関するガイドライン)」を発行した(注10)。このガイドラインは、AIを含む自律型システムの導入・利用がウェルビーイングに及ぼす影響を評価し、AIなどの設計や運用の改善に生かす方法を示している。

具体的には、ユーザーアンケートによる主観的評価に加え、利用時間や心拍数などの客観的なデータを組み合わせてウェルビーイングを多面的に評価することが推奨されている。また、「AIを導入しているかどうか」だけでなく、「何の目的で、どのように使われているか」「導入後にどのような変化があったか」といった文脈を含めて捉え、評価している。

もっとも、こうした多角的な評価はコストと労力を要する。特にウェルビーイングは定量化が難しく、評価項目が増えればその分、実施のハードルも上がる。多くの組織にとって、AI導入の主眼は生産性やコスト削減に置かれる傾向があり、ウェルビーイングまで視野に入れるのは容易でない。

人間中心のAI活用を目指して

だからこそ重要なのは、「人間中心」の視点でAIを導入・活用することである。安心して使える環境を整えるだけでなく、「自分の力としてAIを使ってみよう」と思えるように、内発的な動機づけを支えることが鍵となる。

「自律性、有能感、関係性」―。この三つが得られた時、人は自然と前に進める。そして、新しい挑戦は、小さな成功体験や仲間とのつながりを生み、働く楽しさや充実感を育んでいく。生成AIという新しい技術にうまく向き合うことを意識すれば、仕事の効率化だけでなく「はたらく歓び」を感じる機会を得られるだろう。

注1) 総務省(2024) 令和6年度 情報通信白書

注2) 総務省(2024)「デジタルテクノロジーの高度化とその活用に関する調査研究の請負成果報告書」

注3) Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.

注4)山本 勲, 黒田 祥子(2019) 「AIなどの新しい情報技術の利用と労働者のウェルビーイング:パネルデータを用いた検証」(RIETIディスカッションペーパー 19-J-012). 独立行政法人経済産業研究所.

注5)Jin, G., Jiang, J. & Liao, H. The work affective well-being under the impact of AI. Sci Rep 14, 25483 (2024).

注6) 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 (2025) 「AIの職場導入による働き方への影響等に関する調査(労働者Webアンケート)結果」JILPIT 調査シリーズ No.256.

注7)De Freitas, J., Uğuralp, A. K., Uğuralp, Z. O., & Puntoni, S. (2024). AI companions reduce loneliness (Working Paper No. 24-078). Harvard Business School.

注8)Hollanek, T., & Sobey, A. (2025). AI companions for health and mental wellbeing: Opportunities, risks, and policy implications. Leverhulme Centre for the Future of Intelligence, University of Cambridge.

注9)Milanez, A. (2023). The impact of AI on the workplace: Evidence from OECD case studies of AI implementation. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 289. OECD Publishing, Paris.

注10)IEEE Standards Association. (2020). IEEE standard for recommended practice for assessing the impact of autonomous and intelligent systems on human well-being (IEEE Std 7010-2020). Institute of Electrical and Electronics Engineers.

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!